.jpg)

1 「体が動かない。動けぬまま、僕は旅の手記を書く。孤独の彼方に、漂流する者の目で」

脳梗塞によって、ロックトイン症候群(閉じ込め症候群)になり、眼球運動以外のコミュケーション機能を失った一人の男・ジャン=ドーが、事故から3週間後に覚醒した。

|

| 朧(おぼろ)げに見える視線から病名を知らされる |

彼はファッション誌「ELLE」の編集長。

ベルグの海軍病院の神経科の医師が、脳血管発作によって、脳幹の回路が破壊されたと説明する。

|

| 閉じ込め症候群 |

まもなく、言語療法士(言語聴覚士のこと)のアンリエットがコミュニケーションの方法を伝えていく。

質問の答えが、“はい”は、まばたき1回、“いいえ”は2回。

「『ELLE』の編集長でしたか?」

|

| アンリエット |

〈そう。僕は『ELLE』の編集長だった〉

|

| ジャン=ドー |

【〈〉の意味は、ロックド・インされたジャンドーの音声化されない言葉】

その後、開いたままの右目を縫い合わせ、左目の瞬(まばた)きだけでコミュニケーションを取っていく。

|

| 右目を縫い合わせる手術を行う |

車椅子に乗せられ、最初の面会者である妻のセリーヌと再会することになるが、ジャン=ドーの眼が涙で曇ってしまう。

〈ベルクの駅…よく知っている。今も目に浮かぶ。世界で一番、陰気な場所。子供の頃、この地で夏休みをすごした。ベルク。夏の終わり。パリに帰る列車を父と待つ。今は、あの頃以上に、さびれた駅だろう。僕は彼女に値しない男だった。子供たちに対しても。今となっては、取り返しがつかない。永遠に…〉

アンリエットは、単語に使われる頻度の高い順に並んだアルファベットの文字を順番に読み上げ、該当する文字に瞬きをさせて、単語と文章を作り上げるという作業を開始した。

理学療法士のマリーからは、舌の動きを指導され、麻痺した感覚を取り戻す治療が行われれる。

|

| マリー |

ある日、かつてジャン=ドーが飛行機の席を譲ったことで、ベイルートの人質事件に巻き込まれた男が訪ねて来た。

「あなたに起きたことを知り、どうしても、私の、あの体験をお話ししたくて」

4年間拘束された男は、人質が今のジャン=ドーと近い状況だと言うのだ。

「絶望し、怒り、命を絶とうとさえ思った…最もつらいのは、何もせず待つこと…だが、私は生き抜いた。私の中の“人間性”を決して捨てまいとしたから。私に残されたのは、それだけ。あなたも同じだろう。あなたの中に残された“人間性”にしがみつけば、生き抜ける…それを伝えたかった」

〈人間性か…言うのは簡単だ。帰国した彼に、なぜ電話しなかった?罪の意識のせいだ。僕は、たまらなく恥ずかしい〉

アンリエットの言語指導の際に、「死にたい」という文字を並べたジャン=ドー。

「死にたいんですか?なぜ、そんなことを?みんな、あなたのことが好きなのに。あなたは私にとって、大切な存在よ。死にたいなんて、言わないで。失礼よ。許せないわ」

部屋を出て行ったアリエットは、ジャン=ドーの元に戻り、言い過ぎたと謝罪する。

〈僕の人生は、小さな失敗の連続のように思える…悲惨な運命のおかげで、僕は自分の本質に気づいたのか〉

その後も、アンリエットの言語能力向上のための訓練は続く。

ここから、カメラはジャン=ドーの視線を離れ、客体化していく。

〈僕は、もう自分を憐れむのはやめた。左目のほかにも、麻痺していないものが2つ。想像力と記憶だ。想像力と記憶で、僕は“潜水服”から抜け出せる。想像力で、僕は、時や場所を超える。マルチニックの波に身をゆだね、愛する女と共にすごす…想像力は無限に広がる。幼い日の夢を叶え、大人の憧れを実現し、なりたかった自分になれる〉

ジャン=ドーはアリエットを代理にして、出版社に電話をかけ、出版契約の履行を申し出た。

口述筆記者としてクロードが派遣され、ジャン=ドーの執筆作業が始まった。

|

| クロード |

〈頭が鉄のように重く、潜水服を着たように、体が動かない。動けぬまま、僕は旅の手記を書く。孤独の彼方に、漂流する者の目で…〉

ジャン=ドーのリハビリが続く中、クロードによる口述筆記も進められていく。

事故の直前に、父親の髭を剃った時の回想。

「お前を誇りに思う。心から誇らしいよ」

〈父親に認められると、昔から安心できた。今は、より一層そう思う。人は皆、子供だ。認めてほしいのだ。子供たちに会いたい。僕の子供たちに〉

父の日に、セリーヌが3人の子供たちを連れて、病院を訪ねて来た。

海岸で遊ぶ子供たち。

〈唇から流れるヨダレを、息子が拭く。かつては、こんな祭日など、うっとうしかった〉

セリーヌがアルファベットから言葉を拾い、子供たちも共有する。

4人が帰った後の、残された病室で、ジャン=ドーは思いを綴る。

〈この悲しみは、表す言葉はない。僕は父親なのに、子供たちに髪をなでたり、うなじに触れたり、小さな体を抱きしめることもできない。でも、姿を見るだけで幸せだ。笑い声を聞くだけで。すばらしい一日だ〉

クロードとの口述筆記中に、父親から電話があった。

「お前に会いたい」

「“僕もだ”」

「わしは思った。お前とわしは、似たもの同士だ。わしは、このアパートから一歩も出られん。階段の上り下りができんのだよ…わしらは2人とも、ロックトイン・シンドロームだ。お前は自分の肉体に閉じ込められ、わしはアパートに…」

「“泣かないで”」

「言うのは簡単だが、お前は、わしの息子なんだ…」

「いい誕生日を」と言葉を添え、電話を切った後、泣き続ける父。

〈答えることのできない息子に話すのは、さぞ、つらいだろう〉

セリーヌがジャン=ドーの病室で、郵便物を開けて読んで聞かせていると、愛人のイネスから電話が入った。

個人的な話があるとイネスがセリーヌに席を外すように言うの対し、ジャン=ドーは〈1分だけ〉と答える。

「愛してるわ。今まで以上に。会いたいけど、今の状態ではイヤ。以前の、あなたでないと。きっと治るわ。寂しいの。あなたがいないと、私は独りぼっち。耐えられない。わかるでしょ。いつもあなたを想ってる。でも、あなたの周りには家族がいる。来てほしい?」

ここで、セリーヌが部屋に戻って来た。

今度は、セリーヌがジャン=ドーの言葉を伝える。

「“毎日、君を待っている”」

それを、涙を零しながらイネスに伝えるセリーヌは、電話を矢庭に切ってしまった。

ジャン=ドーは誕生日を迎え、皆に祝福される。

〈普段、夢は覚えていない。夢の話をするのは退屈なだけだ。でも、なぜか、あの夢(男にベイルート行きの飛行機を譲った夢)だけは忘れられない。恐ろしい。不吉な予感がつきまとう。でも、ある“奇跡”で少し前向きになった。僕は歌えるようになった。うなり、歌う。たまに、心臓の鼓動が聞こえることも。それは蝶の羽音だ。確実によくなっている。蝶になれるかもしれない。楽しみだ。じき、夏が終わり、この病院で秋を迎える。僕の人生はここにある。永遠の繰り返し〉

しかし、その直後、ジャン=ドーは肺炎に罹ってしまった。

〈これからという時、船がゆっくりと、岸から遠のくように自分の過去が遠ざかり、思い出の灰になろうとしている〉

ジャン=ドーは、新車で子供たちの元に向かい、長男と劇場へと向かっていた事故の日を辿っていく。

3人の子供たちと再会を喜び合い、長男を車に乗せ、走らせる道すがら、突然、ジャン=ドーに異変が起きた。

「“その時、僕は思った。『芝居はキャンセルだな』と。どうせ遅刻だろうし、明日、行けばいい。そして意識を失った”」

クロードが読み上げ、ジャン=ドーの視界が薄れゆく中、最後の口述が続く。

「“これで、本になるかな。テオフィル、セレスト、オルランスが、たくさんの蝶と出会えるように。クロード・マンディビルに心から感謝する。辛抱づよく、言葉を書きとめてくれた”」

【テオフィル、セレスト、オルランスは、ジャン=ドーの子供たちの名】

意識が混濁するジャン=ドーの元に、次々と関係者がやって来て、語りかけていく。

セリーヌが出版された本の書評を読んで聞かせる。

「“沈黙で綴った物語。言葉も、体も不自由。ジャン=ドミニクは、まばたきだけで、見事な本を書き上げた。孤独の彼方に漂流する者の、感動的な魂の記録だ。すばらしい、心を揺さぶる本。ジャン=ドミニク・ボビー 43歳 著名な編集長。家庭人であり、自由人。『モンテ・クリスト伯』の現代版を企画中だった”」

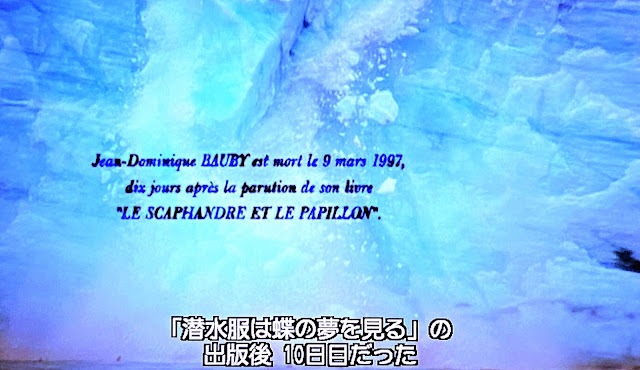

「ジャン=ドミニクは、1997年3月9日 死去。『潜水服は蝶の夢を見る』の出版後、10日目だった」

2 「想像力」と「記憶」を駆使し、窮屈な“潜水服”の状態から抜け出ていく

「失ったものを数えるな。残された機能を最大限に生かそう」

ドイツの神経医学者・ルートヴィヒ・グットマン(「パラリンピックの父」)が、先の大戦で傷痍(しょうい)軍人たちを治療している頃に残した有名な言葉である。

|

| ルートヴィヒ・グットマン |

この映画の実在の主人公ジャン=ドー(愛称)に残された機能は、僅かに、左目の瞬きの動きのみ。

アンリエットの言語指導によって、この左目の瞬きの機能を有するジャン=ドーとの言語交通が開かれていく。

しかし、この機能で医療スタッフとの言語交通が可能になったとしても、ジャン=ドーの心が大きく開かれていくことがない。

だから、「死にたい」と吐露する。

「死にたい」と吐露したジャン=ドーに対して、「生き抜く」ために言語指導をするアンリエットは、「死にたいなんて、言わないで。失礼よ。許せないわ」と誹議(ひぎ)するが、その直後、アンリエットが言い過ぎたと謝罪する。

ジャン=ドーが捕捉された状況と、身命を投げ打って言語指導に挺身(ていしん)する彼女との立場の乖離を、彼女自身が認知し得たからである。

それは、「もし、自分がジャン=ドーの状況に置かれたら、『生き抜く』ための努力を惜しまなかったか」という思いを巡らせたことで、自己を客体化できたからであろう。

その時、双方の立場の大きな落差を認知し、相手を「可哀想な人」と見るのが、本質的に「上から目線」であると気づいたか否か不分明だが、少なくとも、それに近い感情を抱懐(ほうかい)したからではないか。

【因みに、実話では、ジャン=ドーが「死にたい」と漏らしたのは事実ではないとされるが、この映画は作り手のモチーフによって製作された映像作品であって、自らの解釈でゴッホの内面に迫った、のちの「永遠の門ゴッホの見た未来」と同様に、正確を期す「実話」の伝記映画は存在しないことを、改めて知らされる】

|

| 「永遠の門 ゴッホの見た未来」より |

それでも、ロックトインされた音声化されない言葉を駆使して、ジャン=ドーは述懐する。

「悲惨な運命のおかげで、僕は、自分の本質に気づいたのか」という思いに達し、男のペシミズムが浄化されていくのだ。

この想念が、「僕は、もう自分を憐れむのは、やめた」という思いにまで昇華されいくのに、さして時間がかからなかった。

なぜなら、彼は「左目のほかにも、麻痺していないもの」を発見したからである。

それは、このような状況に捕捉されたら、それでもなお生きるためには、それ以外にない「最後の砦」であった。

その機能は、人間が人間として生きるために不可避なもの。

「想像力」と「記憶」である。

この機能をマキシマムに生かすことによって、窮屈な“潜水服”の状態から抜け出て、時や場所を超え、マルチニックの波に身を委ねるのだ。

無限に広がる想像力で、「幼い日の夢を叶え、大人の憧れを実現し、なりたかった自分になれる」とまで表現する男の強さは、自らが捕捉された状況を、自伝の出版にまで向かう行為の只中で発現されていく。

「じき、夏が終わり、この病院で秋を迎える」と書きつつも、残り少ない生理的寿命を燃やし尽くしてしまうのだ。

口述筆記者となったクロードとの関係は、自らの人生の最終ステージの中で結ばれた同志的紐帯(ちゅうたい)を構築し、唯一無二のパートナーシップと化す濃密度の高さを表現し切っていた。

|

| クロードとの愛を妄想するジャン=ドー |

|

| クロードの介護なしに具現化できなかった自伝の出版 |

|

| 同上 |

自分の思いを伝える男の意思を斟酌(しんしゃく)し、それを正確に言語化していったのである。

「愛してるわ。今まで以上に」と、ジャン=ドーへの想いを伝え、そのジャン=ドーから、セリーヌを介して「“毎日、君を待っている”」という愛の告白を受ける愛人イネスとのエピソードは、物語の主人公が「家族を顧みない不埒(ふらち)な男」としてリアルに描かれることで、観る者の共感感情を遠ざける作り方を敢えて見せている辺りが、「英雄伝説」を否定するこの映画の真骨頂だった。

|

「“毎日、君を待っている”」という愛人の告白を夫に伝え、涙が頬を濡らす妻・セリーヌ

|

| 愛人との思い出 |

こういうシビアな映画が大好きだ。

―― ここで、私は想起する。

この映画の主人公と異なった航跡を残した、一人のスペイン人のこと。

映画「海を飛ぶ夢」のモデルになったラモン・サンペドロである。

|

| 「海を飛ぶ夢」より |

|

| 「海を飛ぶ夢」より |

カトリックの影響もあり、スペインで合法化されていない尊厳死を求めて裁判を起こし、55歳で、幇助者のサポートで青酸カリ自殺を遂行した人物である。

|

| ラモン・サンペドロ |

彼は書く。

「死という選択肢 ―― 生きることの価値。それは、人間の感情を左右するさまざまな事柄に出くわしたときに、精神と肉体が快く一致し、調和しているという認識そのものにある。しょせん人は、死の恐怖から逃れることはできない。だから、生きることが苦痛になったとき、そこから解放されるための選択肢は、論理的にいって死以外にないのだ。生きることの価値が失われ、残るのは混沌のみだとしたら、再生に向けた唯一の活路は物質の解体だけなのである」(『海を飛ぶ夢』ラモン・サンペドロ著 アーティストハウス刊より)

情緒的な映画版は好きになれなかったが、彼の手記を読むと、その明瞭な「死生観」に、私は大いに共感する。

「生きることが苦痛になったとき、そこから解放されるための選択肢は、論理的にいって死以外にない」という条(くだり)こそ、尊厳死活動のコアにある。

スペインで安楽死と自殺幇助が合法化されたのが、2021年のことだが、ラモン・サンペドロ自身の尊厳死と、映画の公開、手記の出版が民意となった時代背景の変容が、そこに読み取れる。

|

| スペイン下院で「安楽死法案」を賛成多数で可決 |

「潜水服は蝶の夢を見る」のジャン=ドーの場合、「左目のほかにも、麻痺していないもの」を発見したことで、「もう自分を憐れむのは、やめた」と括り、その有限な〈生〉を存分に繋ぎ、自分の思いを世に伝える作業に没頭し、闘い切ったが、恐らく彼には、「尊厳死」という観念に集合する「文脈」が不足していたか、それとも欠落していたのだろう。

|

| 出版社への連絡をアンリエットに頼む |

|

| 同上 |

そういう人生も圧巻だが、私にはとうてい届き得ない内的宇宙である。

「生きることが苦痛になったとき、そこから解放されるための選択肢は、論理的にいって死以外にない」という「文脈」こそ、とうの昔にリビングウィルしている私にとって、その「死生観」の収斂点であるから、尊厳死の合法化への強い思いのみが自我に張り付き、その実現が難儀であるという諦念(ていねん)で埋め尽くされている。

|

| 「終末期医療の事前指示書」の一部 |

やはり、「人は人 自分は自分」と切り替えて、相対化する外にないのだろう。

【参照資料】

拙稿 人生論的映画評論「海を飛ぶ夢」

(2023年9月)

0 件のコメント:

コメントを投稿