1 「目の前のできることから、一つずつ、できないことより、できそうなことから…小さなことでもいいから」

「澪と同じ、二十歳だったかな。私がここに来たのは」

「行きたくないよ」

「一人で守っていける?…見る目、聞く耳、それがあれば大丈夫」

|

| 澪(右)と久仁子 |

湖畔の民宿で、祖母・久仁子と、その孫・澪(みお)の会話である。

病が原因で、民宿の閉鎖を余儀なくされた久仁子から背中を押され、上京することになった澪。

亡き両親に代わって養育してくれた、その祖母から渡された一冊の詩集。

|

| 祖母から暮鳥の詩を渡される澪 |

|

| 東京に旅発つ澪 |

|

| 傍らには山村暮鳥の詩がある |

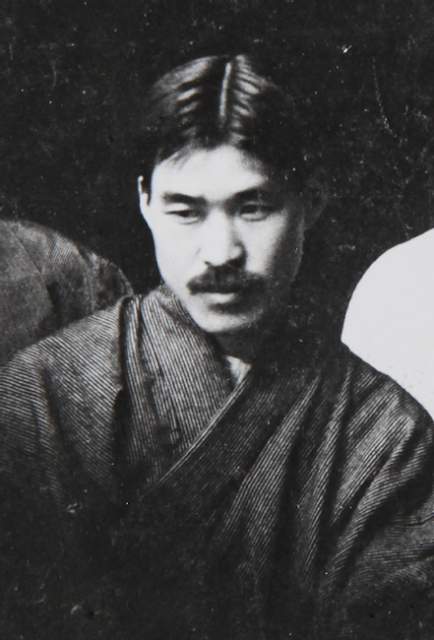

山村暮鳥(明治・大正期の詩人)の「わたしは光をにぎっている」である。

【以下、「余白の詩学」を参考にしました】

|

| 山村暮鳥 |

いまもいまとてにぎつている

而(しか)もをりをり(折々)は考へる

此(こ)の掌(てのひら)をあけてみたら

からつぽではあるまいか

からつぽであつたらどうしよう

|

| 故郷の風景 |

上京した澪が、チラシ配りのエチオピア人に訊き、道案内してもらったのは、下町(提示された映像から、池上商店街と思われる)の銭湯・伸光湯(しんこうゆ)だった。

|

| 案内されて、お礼を言う澪 |

澪を迎えたのは、亡父の旧友である、銭湯の主人・三沢京介。

|

| 澪(右)と京介 |

仕事が見つかるまで好きに使っていいと、部屋を提供されたのである。

|

| 澪に与えられた銭湯の部屋 |

澪は早速、スーパーの仕事を見つけた。

銭湯の常連客の緒方銀次は、おでん屋で自主映画を撮っていた。

|

| 銭湯の常連客・銀次(左)と美琴(みこと)、右方に立っているのが澪 |

老主人にインタビューをしたあと、帰って来た澪もカメラを向けられるが、顔を隠している。

「今も澪ちゃんは、今しかいないんだよ。一瞬ずつ、人間は、細胞だって、心だって、変化していくわけでしょ?同じ風は二度と吹かない。それと同じ。それを切り取りたいの、僕は」

|

| 銀次(左) |

そこに、銭湯の常連客の人、OLの島村美琴(みこと)が入り込んで来た。

|

| 美琴(中央) |

「気を付けてね。こういう口だけの男が、東京には腐るほどいるから…過去のことばかり言う男には、未来はないからね」

澪の歓迎会で、3人は待ち合わせしていたのである。

しかし、接客業が苦手な澪は、バイト先のスーパーをあっさりと辞めてしまった。

|

| スーパーで上手に対応できない澪 |

折も折、祖母から電話が入った。

「ちゃんと生きてますか?…目の前のできることから、一つずつ、できないことより、できそうなことから…小さなことでもいいから」

電話を切った澪は、寝転(ねころ)んで耳を澄ますと、京介が銭湯の洗い場を掃除する音が聞こえてきた。

澪はその様子を見に行き、自分自身も掃除を始めるのだった。

まもなく、銭湯の仕事は、京介と二人の共同作業となっていく。

|

| 薪焚きする【木材を焼(く)べる】 |

澪はフロント(番台形式ではなく、フロント形式)に座り、常連客とのやり取りもスムーズになり、自ら進んで商店街でみかんを調達し、みかん湯を作って客をもてなした。

ところが、少女の客の母親から、そのみかんにアレルギーを起こすというクレームをつけられた。

ひたすら謝罪する、京介と澪。

「こういうのは、事前に告知することになってんだよ」

京介の緩(ゆる)やかだが、「想像力の欠如」を戒める指摘である。

澪は、早速、掲示板に紙を貼った。

そこに銀次がやって来て、自主映画のポスターを頼まれた。

澪はその映画を見に行き、銀次に映画館の中を案内される。

銀次は、その一角に住み込んでいるのである。

「このアーケードは、50年の歴史がある。もう、この通りは殆どチェーン店ばっかりになっちゃったけど、それでもこの天井の下では、何人もの人たちが、いろんなことを思ったり、考えたりしながら、歩いたり、立ち止まったりしてきたわけだ」

澪に語った銀次の、映画製作のエッセンスを吐露する言辞である。

2 「見る目と、聞く耳、それがあれば、大丈夫…最後までやり切りましょう」

夜の公園のベンチに座っていると、先日、道案内をしてくれたエチオピア人が自転車で通りがかり、自分の店に澪を誘った。

澪はエチオピア人のコミュニティーとなっている酒場で、楽しいひと時を愉悦する。

一方、京介は都市の再開発事業の会合に出かけていく。

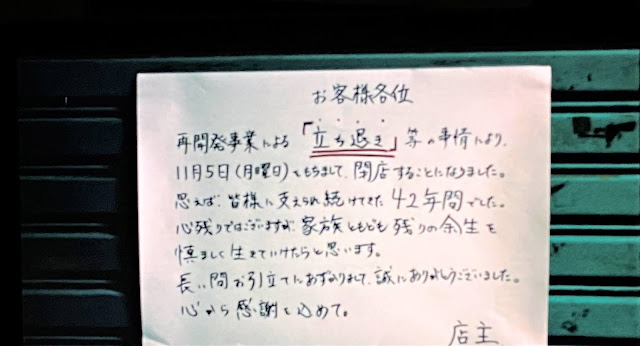

伸光湯の立ち退きは時間の問題だったのだ。

最後まで粘っていたが、立ち退きを受け入れざるを得ない京介は泥酔して帰り、澪にその事実を伝え、謝罪した。

|

| 謝罪する京介 |

そんな折、祖母が逝去したという知らせを受け、澪は京介を伴い、実家に戻った。

広い座敷の布団に安置された、祖母の死顔を見つめる澪。

澪は部屋を見渡し、叔母に訊ねた。

「ここも、壊しちゃうの?」

「古いからさ。お祖母ちゃんも、壊すタイミング探してたし」

澪は日暮れた湖畔に佇み、湖に入っていく。

澪は、湖上を走る船上で、祖母と話した時のことを思い出していた。

「本、読んでないでしょ。言葉は、必要な時に向こうからやってくるものなのよ。形のあるものは、いつかは姿を消してしまうけれど、言葉だけは、ずっと残る。言葉は、心だから。心は、光だから」

些か文学的な台詞だが、本篇のサブメッセージであるだろう。

民宿に戻った澪は、お風呂に浸かっている。

伸光湯を潰すことになった京介の無念さを、故郷の地で思い起こしていた。

「見る目と、聞く耳、それがあれば、大丈夫…最後までやり切りましょう。どう終わるかって、多分、大事だから。うん、ちゃんとしましょう」

映像に映し出された澪の、凛として放った、それ以外にない自己表現である。

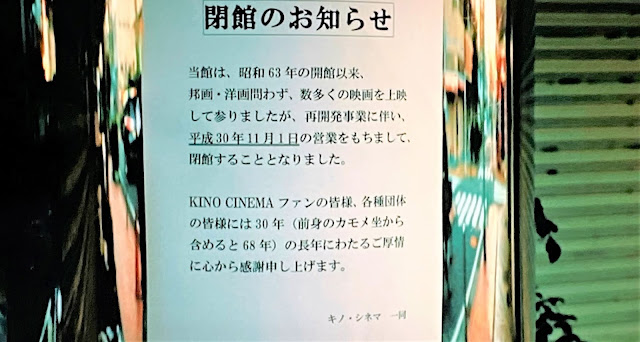

そんな渦中で、弥々(いよいよ)、商店街は立ち退きの日を迎えようとしている。

自分は光をにぎつている

いまもいまとてにぎつている

而(しか)もをりをり(折々)は考へる

此(こ)の掌(てのひら)をあけてみたら

からつぽではあるまいか

からつぽであつたらどうしよう

復唱される山村暮鳥の詩である。

銀次が撮ったフィルムの映像が、「伸光湯の感謝祭」と銘打ったスポットで、商店街やお客さんを集めて上映されていく。

映画館をはじめ、商店街の店の閉店を告知する張り紙と、壊される古い家屋、伸光湯の閉店の張り紙と、薪を焼(く)べる京介、長年、店を営んできた商店主たちの笑顔が次々に映し出されるのだ。

けれど自分はにぎつている

いよいよしつかり握るのだ

あんな烈しい暴風(あらし)の中で

摑んだひかりだ

はなすものか

どんなことがあつても

おゝ石になれ、拳

此(こ)の生きのくるしみ

くるしければくるしいほど

自分は光をにぎりしめる

澪が読む山村暮鳥の詩が、フィルムの映像に被さっていく。

|

感慨深く映画を観る澪、銀次、商店街の人々

一年後。

京介は、マンションの一室で、一人暮らしを繋いでいた。

ある日、公園でおにぎりを食べた後、タウン誌(?)の情報で目にした銭湯に足を運ぶ。

向かった銭湯の名は「鹿島湯」。

暖簾(のれん)を潜(くぐ)り、中に入ると、正面のフロントには澪が座っていたのだ。

驚いたように、京介の視線は釘付けになる。

ラストカットである。

3 時代の変化が怒涛の勢いで押し寄せてきても、「善き文化」は受け継がれていく

澪と銀次が二人で歩くところに、美琴と連れの男が合流し、コラーゲンたっぷりの「すっぽん鍋」を会食するシーンがあった。

美琴に同伴する男は、妻子持ちのクリスチャンで、美琴の元不倫相手である。

美琴は転勤が決まり、「最後の晩餐かも」と言い切った。

その関係を「僕には受け入れがたいなぁ」と言う銀次に対し、美琴は「封建主義者」と決めつけ、一蹴する。

|

| 「僕には受け入れがたいなぁ」 |

「それ、人を傷つけませんか、普通に。そこに封建主義も進歩的もないでしょ」

会話についていけない澪は、美琴に「処女なの」と聞かれ、銀次が「処女厨」という話に及び、ますます閉口する。

外に出て、美琴が澪に言い放つ。

「澪ちゃんは、話せないんじゃなくて、話さないんだよ。そうすることで、自分を守ってるんだよ」

「…帰ります」

「壊れゆく文化」に拘泥し、そのレガシーを記録する思いを繋ぐ表現者・銀次と、コミュニケーション能力の脆弱な故に、常に、防衛的に自我を守る行為に振れる澪のキャラクターが、垣間見えるシーンだった。

しかし、美琴の物言いは正確ではない。

澪が「話さない」のは、話すべき「確かな何か」を手に入れていないからである。

「確かな何か」を手に入れるに足る、寄る辺なき関係状況に捕捉されていたのか、コミュニケーション能力の脆弱な澪は、湖の美しいルーラル地域で呼吸を繋いできた。

|

| 上京する前の冒頭の澪 |

ミニサイズで生きてきたのだ。

それが、澪の適応戦略であった。

残念ながら、この適応戦略は「地域限定」だった。

大都市の中枢から離れていても、澪が踏み込んだ世界は、コミュニケーション能力が求められる密なスポットである。

|

| スーパーで働いても続かなかった |

その世界への移住は、澪にとって、殆ど「恐怖突入」であると言っていい。

澪の「恐怖突入」の行為に潜むのは、彼女自身の「自己表現力」の脆弱性である。

幸いにして、この「自己表現力」の脆弱性は、特定他者・特定環境との交叉によって相対化され、救済される。

特定他者とは、「壊れゆく文化」を引き継ぎ、記録する表現者・銀次のこと。

|

| 銀次 |

特定環境とは、「壊れゆく文化」で呼吸を繋ぐ地域コミュニティのこと。

この地域コミュニティを死守する商店街の支柱として存在するのは、「伸光湯」という名のプライバシー全開の銭湯。

「銭湯」は、近代に至って、その物理的構造が確立され、今なお残る我が国の、大衆浴場という入浴文化である。

|

| レトロ建築の梅ヶ枝湯(兵庫県高砂市/ウィキ) |

|

近年のレトロブームに後押しされたのか、昔ながらの「宮造り建築」の銭湯の建築ブームに乗って、例えば、「銭湯検定」を設けている団体(「日本銭湯文化協会」)が存在するほどに、他者とのコミュニケーションの場として復元する動きも起こっている。

以下、「日本銭湯文化協会」のホームページからの引用である。

「日本人は世界に冠たる入浴文化を持つ民族だといわれています。入浴文化の一つに、みんなで一緒に入浴するという風習があります。この共同入浴の起源は、奈良時代の光明皇后による立願施浴まで遡ることができます。江戸時代には『銭湯』と呼ばれるようになり、庶民の憩いの場、情報交換の場として親しまれました。

現在、入浴は家庭単位、個人単位で行われるのが日常的になりましたが、それでも日本人は温泉入浴などで非日常的な共同入浴を楽しむことを強く求めます。これは、入浴が日本人の生活シーンの中でひときわ大切な時間と認識されていること、さらに入浴をとおして人々が触れ合うことの大切さを遺伝子として持ち続けているからにほかなりません。

こうした日本の入浴文化と、それを支えてきた銭湯を積極的に後世に語り伝えていくことは現代人の使命ですが、銭湯は今、時代の変化の中で一見その価値が見失われようとしています。しかし、特に人間関係が希薄になるといわれる都会においては、地域社会の交流やモラルを守る基盤として銭湯を見直す知性が復活しつつあります」(日本銭湯文化協会)

|

| 日本銭湯文化協会/同上 |

「人々が触れ合うことの大切さを遺伝子として持ち続けている」という力強い表現が、「地域社会の交流やモラルを守る基盤」である「銭湯」の復元を果たしている。

結局、時代の変化が怒涛の勢いで押し寄せてきても、「善き文化」は受け継がれていくということである。

|

| 日本銭湯文化協会 |

|

「“行きつけ”にしたい!470円で大満足の東京オススメ銭湯8選」より

|

「【表参道】明治時代創業のスタイリッシュな銭湯/南青山

清水湯/同上」より

これが、映画のラストシーンで提示されたのである。

―― ここで、本篇に戻そう。

面白味がある会話が、プライバシー全開の銭湯・「伸光湯」で拾われていた。

「ここに来れなくなったら、あのおじいちゃんどこに行くの。ここも色んな人の居場所だから」

女湯を覗く老人に対して、「出入り禁止にしなくていいんですか」と訴える澪の言葉を受けた、京介の反応である。

|

| 女湯を覗く老人 |

|

| 「ここに来れなくなったら、あのおじいちゃんどこに行くの」 |

この言葉に典型的に象徴されるように、商店街の都市開発に最後まで粘って反対した京介は、女湯を覗く老人の「居場所」にまで配慮する頑固者だった。

だから、「伸光湯」を閉店させ、一人暮らしの雑多な一室で生きる京介は、「善き文化」を受け継ぐ銭湯を見つけるや、迷いなく見に行く。

その銭湯でフロントに座るのは、故郷に帰ったはずの澪だった。

「恐怖突入」して頓挫した彼女を救済した「銭湯」は、彼女の内側で深々と息づいていたのである。

澪にとって、「銭湯」は何よりも得難い、ミニサイズで生きてきた彼女の自我の拠り所だったのだ。

小さいが、しかし、「確かな何か」を手に入れて、「今」・「この時」の変容を見せる澪。

この変容を支えたのは、銀次という特定他者の存在である。

|

| 酩酊した京介を背負って帰宅させる銀次 |

|

| 「今も澪ちゃんは、今しかいないんだよ」 |

興味深いのは、その澪と、フィルムカメラで「壊れゆく文化」を記録する表現者・銀次との関係が、観る者の想定を外す「異性関係」に振れず、「壊れゆく文化」の継承者として共有する関係に昇華されていったこと。

それが、ラストシークエンスで明らかにされていく。

復唱される山村暮鳥の詩。

この決定力を有する詠(うた)が、澪の中枢に内化された「自己表現」に昇華され、銀次が撮ったフィルムの映像に中に溶融していったのである。

人生に不可避な様々な懊悩の只中で、手を抜くことなく、勇気を奮って、光を握りしめる。

その光が、未来を照らす。

新しい夜明けが訪れるのだ。

山村暮鳥の詩で表現された思いを、澪が受容し、継承していった。

「今回は人の感情よりも、それを司る空間を描きたかった。人の感情だったら言葉や体の動きで分かるんですが、空間はゆったり見ないとわからない。そういう意味で、引きの画で、ゆったりしたテンポで空間を映すというのは本作の大きなテーマでした」(「中川龍太郎監督インタビュー」より)

中川龍太郎監督の言葉である。

プライバシー全開の銭湯・「伸光湯」をコアにした、地域コミュニティという「空間」を、ラストシークエンスで佳境に入るようにして、多分に情緒的に描いた本篇が、「反・都市開発」というメッセージを観る者に感受させたとしても、時代の変容それ自身を否定するものになっているとも思えない。

「善き文化」が詰まった「空間」を受け継いでいくことの可能性と、その未来のイメージを肯定的に発信した映画であると、私は考えている。

(2021年5月)

0 件のコメント:

コメントを投稿