1 絶対ルールを自ら犯してしまった男

死刑執行の当日。

死刑囚・梶木秀丸(以下、秀丸)の死刑は執行失敗し、結果的に、脊髄損傷で外部の精神障害施設・六王子病院に送られた。

|

| 脊髄損傷者となり、精神病院に送られることになった秀丸 |

【刑の執行を行った時点で死刑は終わっているので、二回目の執行は行わないという説と、確実に死ぬまで執行されるという説があるが、当局は一切、公表しないので不分明である】

入所者は毎朝6時の起床後、順番に歯磨きをした後、朝食を摂り、看護ステーションに並んでそれぞれの薬(殆どが向精神薬=抗不安剤)を服用させられる。

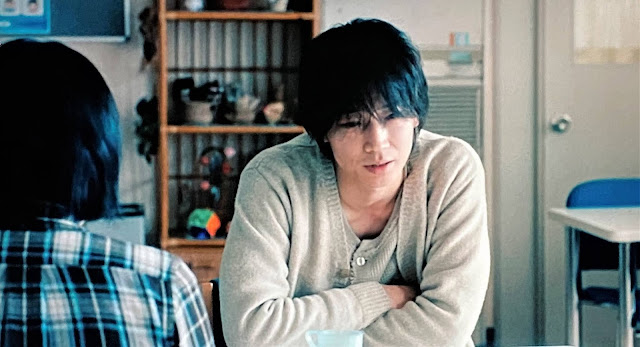

外出許可が出て、町に行く予定の塚本中弥(以下、中弥=チュウさん)は陶芸小屋に寄り、車椅子の秀丸に筆の買い物を頼まれる。

|

| 中弥(左)と秀丸 |

和菓子屋できんつばを10個買い、他にも、洋服など多量に買い込んで病院に戻った。

中弥は、その品物に金額を上乗せして、入院患者(入所者)らに売りさばいていた。

患者もそれを楽しみにしているが、病院の職員に見つかり、院内売買について強く戒められる。

|

| 「また、保護室に行きたい?」と警告を受ける中弥 |

六王子病院に、一人の少女が母親に連れて来られたのは、そんな矢先だった。

大谷医師と看護師長が面談するが、件(くだん)の少女・島崎由紀(以下、由紀)は、一言も言葉を発しない。

|

左は由紀の母、由紀 右は井波看護師長、大谷医師

母親が席を外したところで、尿検査の結果、妊娠していることが知らされた。

「妊娠していること、分かってた?自分の体のことだよ」と大谷医師。

「お母さん、妊娠してること、知ってた?」と看護師長・井波(いなみ)。

|

| 一言も発しない由紀 |

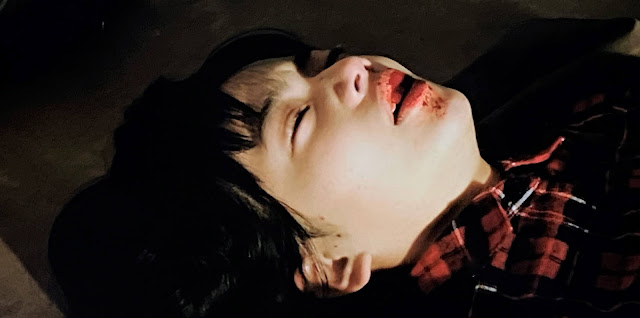

そう質問された由紀は、黙って立ち上がり、ふら付きながら部屋を出て、職員の制止を振り切り、走って逃げ出した。

エレベーターから降りて来た車椅子の秀丸の陶器を奪って投げつけ、再びエレベーターに秀丸を押し込んで、屋上へと向かった。

「何かあったんか?」

秀丸が話しかけても答えず、走って屋上の欄干に乗り上がった。

「やめや!」

秀丸が叫ぶが、由紀はそのまま建物から飛び降りてしまった。

幸い、ケガで済んだが、お腹の子は死に、由紀はしばらく病院で療養することになった。

「もっと、自分を大事にしないと」と井波師長。

大部屋に入ることになった由紀は、まだ18歳の高校生。

覚醒剤の依存症者・重宗(しげむね)が、隠し持っていたライターで火事騒動を起こし、職員らに拘束された事件が出来(しゅったい)する。

|

| 重宗 |

映像提示されなかったが、「保護室」送りになったと思われる。

少なくとも、この一件で重宗の狂暴性が露呈されている。

一方、中弥は食堂で由紀に話しかけるが、相変わらず、無反応の由紀。

|

| 「あんたが落ちた場所の椿、俺が手入れしている」 |

入院患者の一人に、秀丸の花瓶を割ったことを謝っていないと指摘されると、由紀は黙って秀丸の陶芸小屋に入り、お金を置いて出て行く。

|

| 秀丸の陶芸小屋に入る由紀 |

中弥に面会があった。

妹夫婦である。

実母の認知症が進行し、施設に入れるという相談だった。

空いた家の土地を担保に、ビルを建てると義弟が言うのだ。

「おふくろを俺と同じように扱うのか」と中弥。

「そんなつもりじゃ」と義弟。

「もういい、帰って…お袋には、俺が手紙で気持ち聞いておく」

苛立っている実兄に、妹が反駁(はんばく)する。

「兄さん、覚えてる?兄さんが発作起こした時のこと。あのあと、家もお母さんも、面倒を見てきたあたしたちのことも、考えてよね。ここの払いだって、この先、どれだけ続くんだか」

本音を吐き出されて、中弥の自我が宙吊りになり、その情動が身体症状として発現する。

面会後、中弥は、幻聴と激しいパニック症状で暴れ出してしまうのだ。

鎮静剤を打たれ、通常の感覚に戻り、「保護室」から部屋に戻された中弥は、涙が止まらない。

症状が治まった中弥が食堂に行くと、彼を案じる秀丸が待っていて、水のボトルを渡す。

中弥にとっても、秀丸の存在は最も大切な相談相手なのである。

陶芸教室が終わると、小屋に由紀がやって来た。

秀丸が、土で陶芸することを勧めた。

|

| 秀丸に勧められ、陶芸を始める由紀 |

「ここは、不思議なとこでな。だんだん、患者という生き物になっていく。戻れるところがあったら、戻った方がええよ」

「あたしには、戻るとこない。おじさんだって、やだったら早く出ればいいじゃん」

由紀は器を作りながら、初めて口を開いた。

「わしは世間に出たら、あかん人間や」

また、重宗が、野球を楽しんでいる患者らに割り込んで来て、職員に制止されるシーンが挿入される。

この病院では、粗暴な重宗の行動傾向には、監視カメラもついているはずの「保護室送り」以外の選択肢しかないようである。

それを見ていた由紀に、重宗が目をつけた。

映画は、屈折した重宗の、その粗暴な行動の伏線になっていることを見せている。

その由紀は、車椅子の老婆を部屋に送って行く。

老婆は由紀を孫だと思い、由紀の手を握り続けているのだ。

由紀の変化が垣間見える。

そんな折、看護師が由紀に、父母が面会に来ていると伝えた。

|

| 中央が由紀の義父 |

ここで、義父から性暴力を受けていたことを提示する、由紀の回想シーンがインサートされていく。

由紀を迎えに来た義父もまた、粗暴極まる男だった。

強引に退院手続きを依頼し、由紀は父母に連れられ、タクシーに乗る際に、カメラ好きの昭八がいつものように、デジカメを由紀に向けて写真を撮ると、義父が昭八に執拗に暴力を振るう始末。

|

| 由紀の義父に暴行される昭八(中央) |

慌てて、由紀はタクシーに乗り込んだ。

それを間近で凝視する秀丸と中弥。

由紀は自宅に戻るなり、義父と別れるように、泣きながら母に懇願する。

「お願いします。学校にも行く、ちゃんと勉強もする!」

「あたしが働きに行ってるとき、あんたたち、何してた?一つ屋根の下だよ。やっと病院へ入れて、厄介払いできたと思ったのに!」

そう言って、由紀の胸倉を掴む母。

「あたしが仕事から帰る前に、出てって!お金は後から、何とかするから…出てって!」

明らかに、自分の男を奪われたという感情に起因する、娘に対する嫉妬の炸裂である。

由紀は義父の運送会社の事務所に入り、引き出しの金を奪って出て行こうとしたが、その時、義父が戻って来た。

無理やり抱きついてくる義父の腕を払うと、義父は階段から転げ落ちてしまった。

由紀はそのまま向かった先は、六王子病院。

翌朝、保護された由紀は、両親の意向もあり、しばらく病院に留まることになった。

そんな由紀を温かく迎える秀丸と中弥。

病院でカラオケ大会が開かれた。

由紀もやって来て、中弥の隣で一緒に歌を聴いていた。

そこへ重宗が職員に連れられ、仲間に入るよう促される。

しかし、歌っている患者に向かって「ヘタクソ!」と茶々を入れ、自分が壇上に上がって歌おうとすると、帰り出す患者がいた。

重宗がその患者に掴みかかった時、花瓶を割られた秀丸の怒りが炸裂する。

職員に押さえつけられた重宗は、秀丸が死刑囚の生き残りだった事実を患者らの前で詰(なじ)ったのだ。

|

| 秀丸を罵倒する重宗 |

意気消沈する秀丸。

ここで、秀丸の過去が回想される。

彼の罪のルーツは、勤務を早めに終えて帰宅した際に、自宅で、妻が役所の男との不倫現場を目撃したこと。

激昂した秀丸は、包丁で二人を刺殺してしまったのだ。

加えて、認知症で寝込んでいる母も殺害するに至る。

|

| 母まで殺し、打震える男 |

母を置き去りにして、刑に服するのが忍びなかったのだろう。

過去を思い出し、うなされる秀丸。

鎮静剤を打たれ、辛うじて平静さを取り戻していく初老の男。

いつものように外出許可を取り、着飾って外泊してくるサナエは、娘たち家族に呼ばれて出かけていく。

|

| サナエ |

それを患者に話すサナエ。

|

| サナエ(左) |

自慢げだったが、サナエには帰るべき家族も何ものもなく、カプセルホテルに一泊している事実は、病棟内で共有されている情報だった。

その話を聞いた由紀が、中弥に尋ねる。

「秀丸さんって、昔…」

「由紀ちゃん、事情を抱えてない人間なんて、いないからね」

それだけだった。

ある日、中弥は、由紀と秀丸、昭八を誘って、街へ連れ出した。

公園で弁当を食べ、昭八が写真を撮り、外の空気を楽しむ4人。

|

| 久しぶりにビールを飲み、感慨深く味わう秀丸 |

病院に帰って来ると、サナエの遺骨を大谷医師と看護師長が持ち帰って来た。

伊豆生まれのサナエは、海の傍の公園で死に、3日以上、見つからなかったと言う。

|

| 海の傍の公園で自死するサナエ |

結局、サナエの帰る家はなく、六王子病院に戻って、「お別れの会」を開き、患者らに丁重に弔ってもらうのだった。

「俺たち、どこへも行けないのかな」と中弥。

「あたしの居場所は、ここしかない」と由紀。

「そんな考え方、やめたほうがええよ」と秀丸。

「外に出ても、秀さんと一緒だったりして」

「悪い冗談やな」

「いや、本気で思ってるよ。もし、表に出られたら、一緒に暮らせるといいなって…」

「そう思ってもらえるだけでも、ありがたいわ」

由紀が秀丸に頼まれ、サナエに供える花瓶を取りに陶芸小屋へ行くと、兼(か)ねてから由紀を狙っていた重宗が後をつけ、顔を殴るなどの暴力を振るい、相手の抵抗力を奪った後、レイプ犯罪に及ぶのだ。

その夜、由紀は姿を消してしまった。

小屋でのレイプの現場をカメラに収めた昭八が、不自由な言葉で中弥に訴えた。

|

| 昭八 |

そのカメラを持って、秀丸に写真を見せるや、幻聴に襲われた中弥は発作を起こす。

|

| 障害ゆえに、ジェスチャーでしか伝えられない昭八 |

中弥を宥め、落ち着かせる秀丸。

秀丸は重宗のことは自分が話をつけると言い、カメラの画像は全部消すように中弥に指示した。

秀丸は一人でいる重宗を挑発し、車椅子に近寄って来たところで体を引き寄せ、隠し持っていたナイフで、繰り返し刺して殺害するに至る。

|

| 重宗を刺殺する |

|

| その現場を恐々と見る中弥 |

|

| 秀丸に近づく中弥 |

|

| 「来るな!」と言って、事態の全責任を負うことを伝える秀丸 |

「あの蛆虫(うじむし)殺してくれて、秀丸さんは神様です」

そんなことを口走る患者もいた。

警察に連行された秀丸は、拘置所で自殺を図ったが命に別状はなく、今後の処置は未決定の状態だった。

|

| 呆然と見送る中弥 |

その事実を井波から知らされる中弥。

世間に出ることを禁じられた男は、その絶対ルールを自ら犯してしまったのだ。

2 社会への再適応の険しい旅が開かれていく

中弥の妹夫婦が、再び面会に訪れた。

いよいよ母の認知症が進んで、施設に入れるとの話だが、中弥は自分が母の面倒を見て、家も売らないと言い切った。

|

| 「母さんの面倒は俺がみる」 |

同席した井波看護師長も、中弥は任意入院なので、自分の意思で退院できると妹夫婦に話す。

「病院は厄介払いできていいでしょうが、身内はそうはいかないですよ。狂ったまま野放しにされて、何かあったら、誰が責任取るんですか?」

本音を剥(む)き出しにした、実兄に対する妹の否定的言辞である。

「あなたたちは塚本さんが狂ってるとおっしゃいますけど、本当にお兄さんのことを考えたことがありますか?塚本さんは、外に向かって何かをしようとする気力が湧いているように見えます。そんな時こそ、大事に見守ってあげるのがご家族の役目ではないですか」

これで黙ってしまう妹夫婦。

凛として反駁(はんばく)する井波が、重苦しい空気を浄化させたのである。

|

| 井波に感謝する中弥 |

不安を抱えながらも、中弥は外来通院を条件に退院を果たす。

社会への再適応の険しい旅が開かれたのである。

帰宅するや、母は中弥を見るなり歓喜し、抱き締めた。

一見して、認知症の進行など窺(うかが)えないように見える。

中弥は、井波に教えてもらった秀丸の担当弁護士に会いに行く。

そこで、秀丸が生きる気力もなく、何も話さない状態であると聞かされる。

力になりたい中弥だったが、弁護士に知っていることを聞かれても、何も答えられない。

由紀が被弾したレイプ犯罪など、答えられるわけもなく、説明する勇気もなかった。

今や園芸店に勤め、社会復帰を果たし得た中弥は、秀丸の公判が始まることを新聞で知る。

|

| 園芸店に勤め、仕事の真面目さを褒められる中弥 |

裁判所に行くと、そこに由紀もやって来た。

|

| 中弥と目が合う由紀 |

|

| 由紀の変わりように驚く中弥 |

レイプされ、脱走後の彼女の足跡が映像提示される。

病院を飛び出し、飲み屋の脇で寝込んでいると、飲み屋の女に起こされ、「甘ったれるんじゃない」と罵倒されるのだ。

一人号泣し、街を彷徨(さまよ)う由紀だったが、お腹が空いてコンビニのおにぎりを食べ、夜明けの美しい街を望むうちに、生きる気力が湧いてきたのである。

由紀が裁判所にやって来たのは、秀丸の弁護側の証言に立つことだった。

「え?」と中弥。

「新聞で秀丸さんの記事を読んで」

裁判が始まった。

証人尋問で、由紀が入廷して来た。

それを見て驚く秀丸。

秀丸に頭を下げる由紀。

現在、20歳になって、看護師見習いをしていると言う由紀。

弁護士に秀丸との関係を聞かれた由紀は、殺された男に乱暴されたと証言する。

「事件があった、前の日、陶芸の小屋で。悔しかったです…あの男が憎かった。あの男を殺したかった。でも、そんなこと私には無理でした。ずっと、ずっと考えてきました。このまま消えてしまおうって。でも、できませんでした。忘れたかったんです。あの日あったことを。忘れてしまいたかった…」

「ご家族には?」と弁護士。

「私には、家族はいません。秀丸さんは、私の代わりにそこに座ってます。本当は私がそこにいるべきなんです。あの男が、あのまま放って置かれてたら、私は、とても生きていられませんでした。それまでも、秀丸さんに助けられてきました。やり直せるか分からなかった時も、立ち上がる力をもらいました。だから、秀丸さんにも、生きて欲しいんです。ずっと刑務所にいなければならないなら、毎日会いに行きます。いつか出て来られるんだったら、それまで、一生懸命待ちます」

|

| 由紀の証言を耳にして、決定的に変容する中弥。これが、「秀さん!俺、退院したよ!」の叫びに結ばれる |

嗚咽ながら、そう語る由紀の言葉に、秀丸は首を横に振り、嗚咽しながら由紀の顔を見つめる。

由紀は秀丸に向かって、静かにお辞儀をした。

退廷した秀丸を探し、追い駆けた中弥は、法廷警備員のに制止されながら、叫んだ。

「秀さん!俺、退院したよ!」

|

| 中弥に気づく秀丸 |

秀丸は振り向き、黙って頷(うなず)いた。

ラストシーン。

拘置所の運動場に車椅子で運ばれた秀丸は、何とか、自分の足で立とうと必死に試みるのだ。

秀丸が車椅子の上で中腰になったところで、映像は閉じていく。

3 精神障害者の社会復帰への艱難な旅

この映画の批評を、以下の3点に分けて言及したい。

一つは、「善悪二元論」のスタンスに立っていないこと。

二つ目は、患者の心理に寄り添って描いていたこと。

三つ目は、精神障害者が強いられる「社会的入院」の問題に向き合って描いていたこと。

―― まず、一点目から。

精神病院開放化運動で著名な、イタリアの精神科医・フランコ・バザーリアの思想との関連性が読み取れるが、ほぼ同時代に創作されたミロス・フォアマン監督の「カッコーの巣の上で」(「人生論的映画評論」を参照されたし)が、典型的な「善悪二元論」に拠って立っていたが、明らかに本作は、この二分法的思考と一線を画していた。

|

| イタリアの精神科医・フランコ・バザーリア(ウィキ) |

【因みに、「カッコーの巣の上で」は、先進国の多くの精神病院で、ごく普通の処置として実施されていた「ロボトミー手術」(感情・思考中枢である前頭葉の切除)が、「狂人」というラベリングを貼られた「患者」に対する、それ以外にない、「精神外科」(1930年代以降に実施された、脳への外科手術治療)の究極の治療として採用されていた時代への反発が全篇にわたって噴き上げていて、その怒りを主人公が体現する映画だった】

4章で後述するが、医療法における「精神科特例」(入院患者に対して医師数は一般病床の3分の1、看護師は3分の2)という制約の中で、患者に寄り添い、真摯に対応する井波看護師長の存在の大きさは、本作で際立っていた。

妹夫婦との2度目の面会が終わって、中弥と井波の会話のシーンが印象深い。

「俺、本当にここ出ていいのかな」

「怖い?」

「はい、正直言うと…」

「ダメだったら、帰って来ていいんだよ。無理して頑張るのが、一番ダメ。ゆっくり、ゆっくりでいいよ。それでもダメだったら、帰ってらっしゃい」

|

| 「ダメだったら、帰って来ていいんだよ」 |

|

| 「無理して頑張るのが、一番ダメ。ゆっくり、ゆっくりでいいよ」 |

また、気配りの優れた井波が、事件を起こした秀丸について中弥と話すシーンでは、不安に怯(おび)える中弥の顔色を窺いながら、「(ここに座っても)いいかな?」と断りを入れて、隣に座るのである。

患者に寄り添う看護師長がいる反面、由紀をレイプする重宗のように、患者の中で最も手に負えない男もいる。

|

| 重宗 |

常に警護がついているものの、これも「精神科特例」の制約があり、常時、警護できず、これが忌まわしき事件を生んでしまうのだ。

この重宗は危険人物とされているから、「保護室送り」は必至だったが、映画では、「保護室」の存在を物理的に提示していないので、その辺りが「管理の緩さ」という批判を浴びることになったのだろう。

また、サナエの自死の際の「お別れの会」で、「私、この人みたいになりたくない!」と叫ぶ患者も描かれていた。

|

| 「お別れの会」で |

これも後述するが、様々な問題を抱えつつも、「宇都宮病院事件」や「大和川病院事件」に象徴的に現れているような、「精神病院=悪」という狭隘で一面的な視座で、この映画が製作されていないことを強く印象づけるのである。

―― 二点目。

患者の心理に寄り添って描いていたこと。

これが、この映画の核心であると思われる。

3人の登場人物を主人公にした物語の中で、実質的な主人公が中弥であることは間違いない。

なぜなら、この映画は、中弥の内面世界にカメラが侵入し続けているからだ。

|

| 入院に至ることになる、幻聴の発作を起こす中弥 |

幻聴に悩まされる中弥のルーツは不分明だが、繊細で脆弱な彼が、病院で発生する事件の全てに関わり、怯え、身震いしながらも、自らの〈生〉を一歩でも進めていこうとする思いが、観る者に伝わってくる。

由紀が重宗にレイプされている現場を撮った昭八経由で、カメラの画像を見た中弥が、それを秀丸に見せた際に幻聴に襲われ、発作を起こすが、秀丸に宥(なだ)められ鎮静化する。

メンタルヘルス不調の状態で突発する中弥の病気の安寧は、病院内部でのみ保持されていたが、しかし、そのスポットで起こる不測の事態に対応できないのである。

更に、殺人事件を目撃しながら、何もできず、震えだけが走って、動けない中弥は、それでも、自らが慕う秀丸を救うための行動を起こしていく。

「本当はあんたも、人の面倒を見られるような立場じゃないんだよ」

秀丸の弁護士に会いにいこうとする中弥に対して、大谷医師が発した言葉である。

そして、秀丸の弁護士と会った中弥が、「罪が軽くなるような手がかりでもあればと思ってるんですが…」と言われても、秀丸救済の唯一の手立てを知っていても、どうしてもレイプ事件について話せなかった。

自らが大きな責任を負うことに逡巡(しゅんじゅん)してしまうのだ。

「人の面倒を見られるような立場」ではないことを知り尽くしているが故に、中弥は、容易に歩を前に進められないのである。

その中弥は、被告人の証人として公判に出廷するという由紀の話を聞いて、驚きを隠せず、その勇気に圧倒されるばかりだった。

由紀の勇気ある証言を法廷で耳にした中弥は、由紀の勇気に後押しされるように、法廷警備員に制止されながらも、公判後の裁判所の廊下を走って、秀丸の後方から繰り返し叫ぶのだ。

「秀さん!俺、退院したよ!秀さん、退院したんだよ!」

感動的なシーンだった。

精神障害者の社会復帰への艱難(かんなん)な旅。

これが、映画の中枢にある。

結局、この映画は、一人の精神障害者が社会復帰を果たすまでの物語でもあったということである。

―― 三点目。

精神障害者が強いられる「社会的入院」の問題に向き合って描いていたこと。

これについても、中弥が中心になる。

「秀丸さんって、昔…」

秀丸の過去を知った時の、中弥の決定的言辞である。

「由紀ちゃん、事情を抱えてない人間なんて、いないからね」

中弥が放ったこの言辞が、映画総体が観る者に突きつけてくる。

中弥が抱える事情もまた、蓋(けだ)し厄介だった。

実兄の中弥に、妹夫婦が訪ねるシーンが2度あった。

いずれも、実母の認知症が進行し、施設に入れるとの話だが、任意入院の中弥は退院し、自分が母の面倒を見て、家も売らないと言い切った。

「病院は厄介払いできていいでしょうが、身内はそうはいかないですよ。狂ったまま野放しにされて、何かあったら、誰が責任取るんですか?」

この妹の物言いこそ、精神障害者が強いられる「社会的入院」の背景にある由々しき問題である。

入院の必要性がないにも拘らず、引き取り手側に拒否されてしまうこと。

引き取り手側に拒否されることで患者の長期入院が発生し、患者の社会性は益々衰退するという悪循環に陥ってしまうのだ。

原因は病院側にもあるが、映画では、引き取り手側の問題について描いている。

「あなたたちは塚本さんが狂ってるとおっしゃいますけど、本当にお兄さんのことを考えたことがありますか?塚本さんは、外に向かって何かをしようとする気力が湧いているように見えます。そんな時こそ、大事に見守ってあげるのがご家族の役目ではないですか」

この井波の言葉のうちに括られる「社会的入院」の深刻さは、以下の秀丸の吐露によって代弁されることになる。

「ここは、不思議なとこでな。だんだん、患者という生き物になっていく」

秀丸が吐露したこの物言いが、本篇のコアメッセージになっていると言っていい。

「帰っていく場所」を持ち得ない長期入院患者の悲哀。

海辺で、「いつでも夢を」を歌って自死に振れたサナエのエピソードは、観る者の心を揺さぶるのに充分すぎた。

星よりひそかに 雨よりやさしく

あの娘はいつも 歌ってる

声がきこえる 淋しい胸に

涙に濡れた この胸に

言っているいる お持ちなさいな

いつでも夢を いつでも夢を

「希望を込めた人生応援歌」と言われるこの流行歌を、サナエは物悲しく歌って、逝ったのである。

|

| 「いつでも夢を」を歌サナエ |

それは、精神障害者の「社会的入院」が惹き起こす物悲しさでもあったのだ。

この映画には、病院サイドの管理の緩さにおいてリアリティの欠如が散見されるが、以上の3点の描き方において、ほぼ納得できる作品に仕上がっていたと思う。

―― 批評の最後に、映画の主人公・秀丸について言及したい。

秀丸の存在とは何だったのか。

彼のバックボーンの描かれ方の弱さをみても分かるように、秀丸の存在は物語を動かすコアキャラクターとして提示された人物であると、私は考えている。

極めて独りよがりの解釈だが、具体的に言えば、その精神障害の故に社会復帰の壁の前で立ち竦(すく)み、煩悶する中弥と、性暴力で傷つけられた挙句、壊れかかった自我を有し、自らを囲繞する環境に適応できない弱さを抱えた少女・由紀という、二人の入院患者の自立を決定的にサポートする人物として造形されたコアキャラクター ―― それが梶木秀丸であったと把握しているのである。

|

| 「俺、ほんと、ここ出ていいのかな…」 |

少なくとも、この秀丸の影響を受け、変容していく二人の入院患者は、社会適応の大きな壁を超え、自立していくのだ。

|

| 秀丸に常に寄り添い、薫陶(くんとう)を受ける中弥 |

|

| 社会復帰する中弥 |

|

| 「退院したよ」「おめでとうございます」 |

|

| 凛として法廷に立つ由紀 |

社会適応の大きな壁を超え、自立していく二人は、最後に、〈死〉の臭気の中で埋没する秀丸を救済する。

これが、ラストシーンの意味である。

それにしても、中弥を演じ切った綾野剛は素晴らしかった。

4 「社会的入院は人権侵害である」 ―― 精神障害者が負った差別の包囲網

江戸時代の「座敷牢」(精神障害者を押し込めておく座敷)よりも劣悪な、「私宅監置」が制度化したのが1900年のこと。

|

| 座敷牢を忠実に再現したドールハウス |

|

| 精神障害者を小屋に閉じ込め 闇に埋もれた「私宅監置」 |

行政=地方長官(現在の都道府県知事)の許可を得て、精神障害者を私宅に監置する制度である。

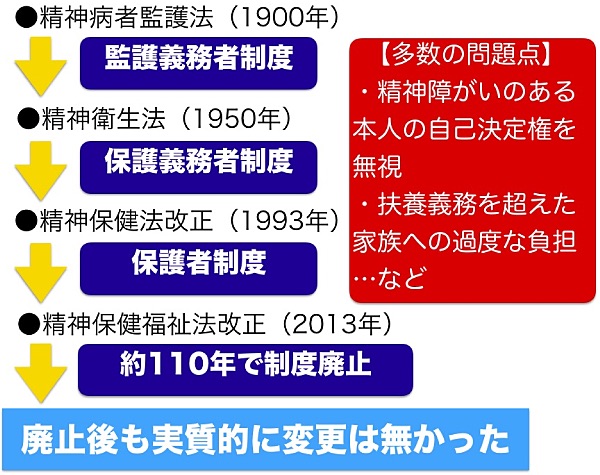

その根拠となった法が「精神病者監護法」。

|

| 精神病者監護法 |

「精神病者私宅監置ノ實況及ビ其統計的觀察」(注)という一節で有名な、近代日本の精神医学の創設者・呉秀三(くれしゅうぞう)による実態調査で、今では考えられないような様々な拘束用具が使用されていた事実が判明している。

|

| 呉秀三 |

|

| 私宅監置の拘束具/手錠、手鎖、足錠の他、上にあるのは手革、足革 |

(注)「わが邦(くに)十何万の精神病者は実にこの病を受けたるの不幸の他ほかに、この邦に生まれたるの不幸を重(かさ)ぬるものというべし」という意味(Wikipedia)

この「私宅監置」が、1950年に禁止されたにも拘らず、沖縄では本土復帰する1972年まで続いていた現実の重みは、到底、看過できないだろう。

|

| 私宅監置 消された沖縄の精神障害者 |

そして、「基本的人権の尊重」を謳った憲法11

条が制定された戦後になって現出したのが、悪名高い医療法に依拠する「精神科特例」。

他科に比べて、医師の人数は3分の1、看護師に限れば3分の2で充分であるとする、信じ難き差別的な処置である。

|

| 精神科特例 |

適切な医療的・精神的・身体的保護とアウトリーチ(支援)が、決して楽ではない精神障害者に対する「精神科特例」によって、劣悪な医療実態の「閉鎖病棟」の只中で、入院患者に対する看護者らによる暴力の不祥事が多発したのも、当然のことだった。

【因みに、入院施設のある精神病院には、入院患者・面会者が自由に出入りできる「開放病棟」と、その自由に制限がある「閉鎖病棟」の2種類に大別されるが、詳細は後述する】

更に厄介なのは、「犯罪者、もしくは、そのような行為を行う危険性がある者」を対象に、刑罰以外の刑事処分を可能にする「保安処分」が、法制審議会によって法務省に答申されるに至る。

1974年5月のこと。

しかし、この「保安処分」制度の導入は、日弁連や日本精神神経学会(呉秀三が発足させた「日本神経学会」がルーツ)など、様々な人権団体の広範にわたる反対運動によって、あえなく頓挫する。

1987年のこと。

自明の理である。

この人権の啓発の遷移の渦中で惹起した「宇都宮病院事件」。

これは、救いがたかった。

1983年、宇都宮市にある医療法人・精神科病院・「報徳会宇都宮病院」で、それでなくとも不足している看護職員らの暴行によって、2名の患者が死去した事件である。

|

| 殺人・暴行事件の舞台となった報徳会宇都宮病院(ウィキ) |

石川院長(石川文之進・宇都宮病院院長)一族が牛耳る監禁下にあって、看護職員らが「入院患者らに点滴・静脈注射やエックス線・脳波・心電図検査などを行わせていた」(「報徳会宇都宮病院の「入院治療」あまりに驚く実態」より)という現実に、絶句する。

|

| 宇都宮病院事件の報道記事 |

「閉鎖病棟」の極端な閉鎖性が炙り出されたこと。

これに尽きる。

我が国の精神医療史で、最大級の不祥事であると言っていい。

精神障害者に対する以上の動向を受け、1988年7月に施行されたのが「精神保健法」。

当該法律によって、本人の同意に基づく入院(任意入院)が明確化され、任意入院制度が創設される。

【精神保健法 23条には、以下の条文が明記され、「警察官通報」に関して批判されている。以下の条文は改正され、「通報」を「診療要請」という用語に変更するに至った。

「警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない」】

また、「精神保健法」は、1995年に「精神保健福祉法」へと大改正される。

|

| 精神保健法の流れ |

【以下、法1条の条文。

「精神障害者の医療・保護、その社会復帰の促進・自立と社会経済活動への参加の促進のための必要な援助、その発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進により、精神障害者の福祉の増進・国民の精神保健の向上を図ることにある」】

「宇都宮病院事件」の余波の広がりは、国の内外から「閉鎖病棟」の極端な閉鎖性への厳しい批判が巻き起こり、以降、通信・面会の原則自由、弁護士との面会に対する制限の禁止など、1988年・厚生省告示で明確化された。

当然のことながらと言うべきか、精神病院不祥事件は「宇都宮病院事件」によって終焉しなかった。

1993年に惹起した「大和川病院事件」(大阪府柏原市)である。

|

| 大和川病院 |

同病院に入院していた一人の患者が何者かから暴行を受けたばかりか、適切な治療がなされないまま放置され、転院後に死亡した事件である。

その結果、何が起こったか。

「『精神病院はかわったか?』20年の活動経過と今後の課題」によると、以下の通り。

大和川病院が医師・看護者の数を大幅に水増しして診療報酬を不正に受給していること。

実際には、医師・看護者が極端に少なく、満足な治療はほとんど行われていないこと。

そのため、患者の症状とは関係なく画一的に投薬や点滴が行われていること。

患者が看護者に質問したり、反抗的な態度を示したりすると、懲罰的に保護室に入れていること(「保護室」の濫用)。

|

| 精神科病棟内の隔離室 |

【ここで言う「保護室」とは、「隔離」という名の精神科の病室のことで、「閉鎖病棟」において普通に行われている。因みに、精神障害者の入院には、行政措置として入院を強制する「措置入院」と、家族の同意のみで入院することが可能な「医療保護入院」が存在するが、殆どが後者で、「社会的入院」と化しているのが現実。その権限は、厚生労働大臣が指定した「精神保健指定医」に限定されている】

|

| 精神障害者の入院の分類 |

|

| 精神保健指定医 |

そして今、私たちが見過ごせない由々しき問題がある。

地域住民からの差別である。

この旧来の陋習(ろうしゅう)を改革するのは容易ではない。

精神障害者の退院後の生活環境が保障されないが故に、今日的な最大の課題と化している、長期入院を余儀なくされる「社会的入院」が常態化している現実の重さ。

|

| 社会的入院・OECD各国の平均入院日数。日本は一番左(ウィキ) |

家族・地域の福祉施設などの受け入れ先がないためである。

―― 以下、「60歳からの青春精神科病院40年をへて NHK福祉情報サイトハートネット」から、本稿に則して編集しつつ引用する。

精神科病院の入院患者の数は、およそ32万人。

|

| 精神病床における入院患者数の推移 |

そのうち、1年以上入院している患者は20万人以上、10年以上もの間、同じ病院に入院し続けている患者は7万人。

しかも、この長期入院者の多くが「社会的入院」の患者。

「日本の精神科の平均在院日数は、諸外国に比べて突出して長くなっている」

精神科医・岡崎伸郎氏の説明である。

|

| 精神科医・岡崎伸郎氏 |

岡崎医師は語る。

「元々、我が国の精神科の入院医療は、医師や看護師といった人員配置が、少なくてもやっていけるように設定されている。そのかわりに、診療報酬も低く設定されてきた。まさに構造的問題。加えて日本では、民間経営の精神科病院が圧倒的に多かった。経営というところから見ると満床に近くしておかなければもたないため、積極的に退院させようとする力が、中々育ってこない、働いてこないということがあります」

医師や看護師といった人員配置の少なさは、前述したように、悪名高い医療法に依拠する「精神科特例」に依拠している。

【岡崎医師が指摘するように、「民間経営の精神科病院が圧倒的に多かった」のは、「閉鎖病棟」を有する精神科病床の9割が民間病院によって占有されている事実で判然とする。これは、国立・県立病院中心の先進諸国と正反対という現状である。入院患者の減少は病院経営の死活問題になるので、簡単に病床を減らせないのだ】

「精神科特例」の制約の中で、認知症の患者が増えている精神科病棟の〈現在性〉

以下も、岡崎医師の鋭利な指摘。

「家族に対する支援体制というのも、非常に不十分だった。(根柢には)精神障害者に対する根強い差別偏見がある。そして、最も責任が重いのは、国、或いは行政ということになると思います。戦後、長きにわたって、隔離収容型の精神科医療政策が続いていた。とっくに時代遅れなんだけど、そこからの脱却に失敗し、複合的な構造的な問題を固定化させてしまった」

様々に絡み合ってが助長された「複合的な構造的な問題」が、我が国の精神医療の宿痾(しゅくあ)と化しているのだ。

このことは、日本の精神科病院が、精神障害者への社会的スティグマ(ネガティブなレッテル)のために、近年、「心療クリニック」・「メンタルクリニック」という名称に変換されている現状をみれば分かるだろう。

「社会的入院は人権侵害である」

これは、「大和川病院事件」への反省を踏まえた、大阪府精神保健福祉審議会の答申である。

精神障害者が負った、差別の包囲網の徒(ただ)ならない現実に身が震える思いである。

この言葉の重さを感受したい。

綺麗ごとを言うようで気が引けるが、「社会的入院」の深刻さが抱える問題を人権団体に丸投げせず、私たち一人ひとりが著しい人権侵害と捉え、精神障害者が地域で普通に生活できる体制の確保こそが、切実に求められているのだろう。

精神障害者が地域で普通に生活できる体制の確保こそ、喫緊の課題である

自らが一級障害者となって、痛感した次第である。

【参照資料】

「『精神病院はかわったか?』20年の活動経過と今後の課題」 「精神障害者の人権 - 厚生労働省」 「60歳からの青春精神科病院40年をへて NHK福祉情報サイトハートネット」

(2021年9月)

0 件のコメント:

コメントを投稿