<人間の性(さが)に揺さぶられ、葛藤し、突き抜けていく>

1 浮浪生活の果てに

これは真実の物語(冒頭のキャプション)

|

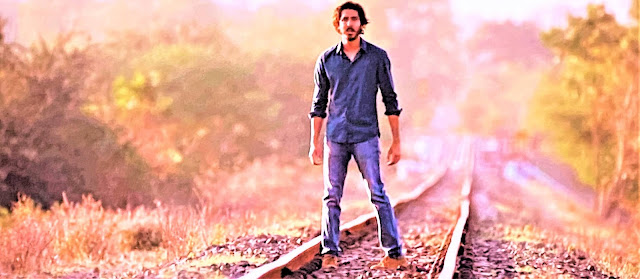

| オープニングシーン(サルー) |

【インド カンドワ 1986年】

|

| サルー(左)とグドゥ |

いつものように、サルーは兄グドゥのリードで貨物列車に乗り込み、石炭泥棒をする。

奪った石炭を市場で牛乳に替え、母の元に届ける。

|

| 兄弟の母 |

その牛乳を分け、妹である乳児のシェキラにも飲ませるのだ。

母はその牛乳をどこで手に入れたかを兄弟に聞くが、答えない。

母はそのまま、仕事に出かけていった。

そして、グドゥはシェキラの世話をサルーに頼み、「1週間の大人の仕事」に出ようとするが、サルーはどうしても一緒に行くと言う。

2人は夜の街に繰り出し、列車に乗り込む。

|

| 弟思いのグドゥ(左)とサルー/列車内で |

駅に着き、眠り込んで起きないサルーをベンチに置いて、グドゥは仕事を見つけに行った。

待っているように言われたサルーだが、目が醒めてグドゥを探しているうちに、回送列車に乗り込み、遥か遠くに運ばれてしまったのである。

この悲哀に満ちた実話ベースの物語の起点である。

【西ベンガルのカルカッタ カンドワから東へ1600キロ】

聖女マザーテレサの活動拠点・カルカッタの駅に着くと、大量の乗客が乗り込んで来て、そこでサルーは、漸(ようや)く列車から降りることができた。

大勢の人たちに揉(も)まれながら、当て所(あてど)なく彷徨い、「母ちゃん!」と叫ぶサルー。

水飲み場で一緒だった少女の後をつけ、地下道へやって来ると、段ボールを敷布団にして、同じ年頃の子供たちが屯(たむろ)していた。

その一角に段ボールを敷き、眠っていると、得体の知れない大人たちがやって来て、子供たちを捕捉していくのだ。

サルーは必死に走って逃げていく。

カルカッタの街に出たサルー。

|

| ガンジス川で沐浴する風景を視界に収める |

路上に眠り、朝を迎える。

線路の上を歩いていると、ヌーレという女性に出会い、彼女の家に連れられ、食事をご馳走になる。

そこに、ラーマという男がやって来て、サルーの身体検査をする。

「あの子なら合格だ」

ヌーレにそう囁(ささや)くラーマもまた、人買いだったのだ。

身の危険を察知したサルーは、ヌーレの家を飛び出し、走り去っていく。

【それから2カ月】

浮浪生活を続けるサルーは、一人の青年と出会い、警察に連れられて行く。

「ヒンディー語しかしゃべれないんです。“家はどこ?”と聞いても、“ガネストレイ”と言うだけ…母親の名前は?」

「母ちゃん」

まもなく、孤児院に収容されるサルー。

「ここは、とってもひどい所よ」

最初に知り合った、アミタという少女の話である。

体罰も辞さない孤児院の中では、性的虐待も横行している。

そんなサルーが、ミセス・スードの斡旋で里親を紹介される。

|

| ミセス・スードを疑い、問い質す |

オーストラリアの南方海上に位置するタスマニア島(注)に住む、ジョンとスー夫妻だった。

「運がいいわ。オーストラリアは、いい所よ」

|

| アミタ(左) |

アミタの言葉で、サルーは決心がついたのか、明るい表情で、ミセス・リードのテーブルマナーや英語を学ぶのだった。

飛行機に搭乗し、オーストラリアへと旅立った。

2 葛藤を経て到達する若者の日々

【オーストラリア ホバート 1987年】

空港で待っていたジョン夫妻に温かく迎えられたサルーは、自宅に連れられて行った。

優しく接する夫婦に、すぐに馴染んだサルー。

風呂に入れられると、スーが話しかけてきた。

「つらい思いをしたのね。小さな子が…何があったのか。いつか全部、話して。あなたのことを残さずに、聞かせてね」

|

| スー |

【1年後】

すっかり親子らしくなった3人家族の元に、サルーの弟として、マントッシュが新たな家族の一員に加わることになる。

|

| マントッシュ(中央)とジョンとスー夫妻、サルー |

しかし、マントッシュは情緒不安定で自傷癖があり、夫婦は彼を宥(なだ)めるのに必死だった。

|

| マントッシュを押さえるジョン |

疲れ果て、嗚咽するスーの元にサルーはやって来て、スーの涙を拭い、抱き締めた。

被虐児の印象を残すマントッシュと、適応力が高いサルーとの対比が際立っていた。

それは、発達課題を数多く引き摺っている児童と、それが少ない児童との差でもある。

【20年が経って…】

成人したサルーは、メルボルンの大学に進学し、ホテル経営学を学ぶことが決まっていた。

お別れの会食に現れなかったマントッシュを、サルーは訪ねていく。

「ママを今以上に悲しませるな」

「だから、家を出たんだ」

二人の児童の差は、成人になっても変わらなかった。

【メルボルン 2008年】

大学にはインド出身の学生も多く、知り合ったルーシーに誘われ、サルーはインド料理を振舞うホームパーティーに参加した。

そこで目にした揚げ菓子(一種のドーナツ)を見て、フラッシュバルブ記憶(閃光記憶)の如く、幼少期の記憶が甦る。

石炭を牛乳に替えた市場で、兄に揚げ菓子を強請(ねだ)ったが、叶わなかった記憶である。

カルカッタ(2001年、コルカタに名称変更)出身であると自己紹介したカルーだったが、実は自分が迷子だったと友人たちに告白する。

そこから、インド出身者の友人たちのアドバイスを得ながら、サルーのルーツ探しが開かれていく。

「住んでた町の名は?」

「“ガネストレイ”。うろ覚えで、存在しない」

「何か覚えてるだろ?」

「駅のホーム。そばに給水塔があった」

そこで、クラスメートの一人が“グーグルアース”で調べることを思いつく。

「当時の汽車の時速を調べるんだよ。その速度に、乗ってた時間を掛ける。その距離の範囲内で、給水塔のある駅を捜す…」

「この話はやめよう」

盛り上がるサルーの生まれ故郷探しを、自ら打ち消してしまうのだ。

|

| ルーシー(左) |

迷い、悩むサルー。

しかし、石運びをする文盲の母の面影が、脳裏に浮かぶ鮮明な記憶を打ち消すことはできなかった。

結局、サルーはグーグルアースを開き、“旅客列車の速度”を調べ、自分が迷子になった駅を探すのだった。

【タスマニア ホバート 2010年】

恋人のルーシーを連れ、タスマニアの実家にやって来た。

ランニングで出かけたオーストラリアの大自然の風景の中で、兄グドゥの姿を回想する。

一家団欒のディナーの席に、マントッシュもやって来た。

「なぜ来た」とサルー。

「兄弟ですもの」とスー。

「違うね。僕らは違う」

注意するジョー。

マントッシュの自傷癖は治癒されていなかった。

激しく自分の頭を叩くマントッシュ。

そして、サルーに殴りかかってきたところで、ジョーが彼を連れて行った。

「謝って」とスー。

「ママへの態度が許せない」とサルー。

その晩、再びグーグルアースの検索をするサルー。

サルーとルーシーの間には隙間風が吹いている。

「現実を見て!」

「どういう現実だ?想像できるか?僕の本当の兄と母親が、毎日僕を捜しているんだぞ。兄さんは毎日、僕の名を呼んでる。胸をえぐる。その思いが、分かるか?25年間もだぞ!何不自由ない、ここの暮らし。吐き気がする。彼らに僕の無事を知らせたい」

ここから、サルーの故郷捜しの行為が本格的に開かれる。

繰り返し思い出される、幼い頃のエピソード。

「ご家族が引っ越したら?それでも捜し続けるの?物事は時と共に変わる。世界だって変わるのよ」

「でも僕は捜す」

マントッシュは海で働いているが、「稼ぎは全てクスリに消える」とスーから聞かされるサルー。

「ママに本当の子がいれば…」

「何ですって?」

「本当の子なら…白紙で生まれた。僕らは過去を背負って、もらわれた。その結果がこれだ」

「子は持てたのよ。でも産まずに、2人の養子をもらおうと夫婦で決めたの。あなたたち2人を家族にして生きていこうと。ジョンと結婚したのも、同じ考えだったから。世界は人であふれてる。子供を産んで世界がよくなる?不運な子供たちを助ける方が意義がある」

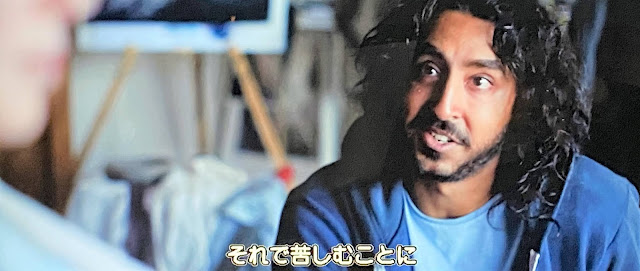

「それで苦しむことに」

「苦しみなど、どうでもいいの。私の生きる道は、これしかなかった。だから、こうなった」

アルコール依存症の父を持つ過去のトラウマを話し、心の迷いを正直に吐露するスーが、そこにいる。

その直後、サルーはマントッシュに謝罪する。

部屋に帰り、部屋の壁に貼り付けていたインドの地図を破り、自暴自棄となったサルーだったが、グーグルアースを弄(まさぐ)っているうちに、当時の記憶と共に、自分が生まれ育った場所が絞り込まれていき、遂に“ガネッシュ・タライ”に到達した。

この“ガネッシュ・タライ”こそ、捜し求めていた“ガネストレイ”だったのだ。

溢れ出る涙が止まらないサルー。

早速、ルーシーに知らせに行く。

そして、ジョンとスー夫妻に告白する。

「旅をしてたのね」

「ママが傷つくかと思って。本当は話したかった」

「サルー。お母様に見せたいわ。立派になった息子を」

サルーは、育ての親以上の存在である夫妻と熱く抱擁する。

葛藤を経て到達したサルーは、インドへと旅立つのだ。

3 自らのルーツに帰還する青年の旅の終わり

【インド カンドワ 2012年】

25年ぶりに生まれ故郷に戻ったサルーは、見窄(みすぼ)らしいが、しかし、幾度となく回視していた懐かしい生家への道を歩いていく。

しかし、辿り着いた家はヤギ小屋に変貌していた。

そこに、ヤギ小屋の所有者と思われる男が現れ、英語が堪能な彼に写真を見せ、家族捜しの事情を話した。

黙って立ち去った当該人物はサルーを手招きして、別の道の方向を示し、案内していく。

通りの向こう側から女性に付き添われ、一人の老女がやって来た。

彼女こそが、サルーの母親だった。

息子が見つかり、喜びが込み上げてきて、頬ずりし、嗚咽が止まらない母。

「捜し続けたのよ」

サルーが失ったヒンドゥー語で語りかけてくるのだ。

村人たちも集まり、喜びを共有した。

しかし、そこにグドゥの姿はない。

「神の所へ行った」

あれ程までに会いたかった兄の死を知り、悲嘆に暮れ、涙が止め処(とめど)なく頬を濡らし、絶句するサルー。

悲嘆に暮れるサルーを、一時(いっとき)浄化したのは、妹のシェキラと再会したこと。

3人は固く抱き合い、村人たちも欣喜雀躍(きんきじゃくやく)する。

その夜、サルーはスーに電話をかけた。

「僕は無事だよ。答えが全部、見つかった。何もかも解明された。母は僕を育ててくれたママに感謝してる。あなたたちが僕の家族で、僕が生きてただけで幸せだと。ママは、いつまでも僕のママだ。心から愛してるよ、ママ。パパもね。マントッシュも」

今、サルーは、運命を分けた回送列車の線路にやって来た。

グドゥが目の前に現れ、兄に導かれて、一緒に線路を歩くのだ。

ここで、キャプションが提示される。

「25年間、行方の分からなかったサルーは、2012年に故郷に戻った。彼が空っぽの汽車に乗った夜、兄グドゥは、すぐ近くで別の汽車に、はねられて死んだ。母カムラは息子の帰りを信じて、遠くへ越さなかった。だが、息子が戻った驚きは、“雷に打たれたようで、海のように深い幸せを感じた”と。幼かったサルーは、自分の名前も間違えていた。本当は“シェルゥ”。意味は“ライオン”」

|

| 当時の行方不明ポスター |

ラストシーンは、実際のサルー一家のアルバムと、2013年に、サルーがスーと共に実母に会いに行った時のドキュメント映像だった。

4 人間の性(さが)に揺さぶられ、葛藤し、突き抜けていく

これは、人間の性(さが)に揺さぶられ、葛藤し、隘路に陥った若者が、それを突き抜けていく物語である。

ここで言う性(さが)とは、「自分がどこから来たか」・「今、どこにいるのか」という、人間の根源的、且つ、普遍的なテーマのこと。

フラッシュバルブ記憶(閃光記憶)として甦った過去の出来事がサルーを襲った時、もう、時間を進めることができなくなってしまった。

|

| 生地の記憶 |

|

| 兄の記憶 |

〈現在性〉と折り合えなくなってしまったのだ。

サルーの〈現在性〉 ―― それは、「何不自由ない、ここの暮らし。吐き気がする」と言い放った「自分十分」のみの時間の集合体、それ自身である。

この〈現在性〉の只中で生まれた、ルーツ捜しという人間の根源的、且つ、普遍的なテーマの根柢にあるは、アイデンティティの問題である。

「自分がどこから来たか」という、漠としたファミリーヒストリーを感知することは、「今、どこにいるのか」というアイデンティティの問題に決定的に関与するからである。

現にサルーは、母や町の名前どころか、自分の正確な名前すら知らなかった。

それでも、母の温もりを皮膚感覚で覚えていた。

兄グドゥの逞しさを忘れていなかった。

「僕の本当の兄と母親が、毎日僕を捜しているんだぞ。胸をえぐる。その思いが、分かるか?25年間もだぞ!」

だから、こういう言辞に振れていく。

「彼らに僕の無事を知らせたい」

だから、この言辞に括られる。

サルーを襲ったフラッシュバルブ記憶が、ここまで行く着くのは必定だったのだ。

しかし、これ以上、進めない。

ジョンとスー夫妻を裏切ることなどできないのである。

「話したら?」とルーシー。

「よせ」とサルー。

「話して」とスー。

「分かってくれるわ」とルーシー。

タスマニアの実家を訪ねた時の、三人の短いが、微妙な会話である。

「生母を捜すのは、ママへの裏切りだ」

そう言いながら、葛藤するサルー。

自らの〈現在性〉が抱えた、「予定不調和」の時間が延長される自家撞着(じかどうちゃく)に陥ってしまうのだ。

而(しこう)して、映画の大半が葛藤描写で埋め尽くされていく。

「そう思う方(かた)ではないわ。支えてあげて」

確かに、ルーシーの言う通りだった。

「何があったのか。いつか全部、話して。あなたのことを残さずに、聞かせてね」

年端もいかないサルーを預かった時のスーの言葉である。

彼女は、こういう包容力がある女性だった。

だから、このルーシーの言葉が、アイデンティティの問題で煩悶するサルーの推進力になったとも言える。

かくて、葛藤描写で埋められた映画の本質が、人間の性(さが)に揺さぶられ、隘路に陥った青年が、それを突き抜けていく物語として提示されたのは不可避だったのである。

恐怖突入するサルー。

もう、それ以外の選択肢に隠れ込む何ものもなかった。

怯(ひる)むことなく恐怖突入した若者が得た、絶大な果実の大きさ。

それは、人間の性(さが)に揺さぶられ、葛藤し、隘路に陥った若者が得た絶対利得である。

「捜し続けたのよ」

生母のこの一言が、全てを浄化した。

サルーの消息不明は、ガンジス川での沐浴(罪の洗い流し)を必要とするような罪過(ざいか)ではないのだ。

それでも、悲哀が極まったのは、「神の所へ行った」グドゥの喪失である。

反実仮想(はんじつかそう)という思考実験の視座で言えば、「もし、一緒に付いて行く」という我がままさえ言わなければ、グドゥは死ななかっただろう。

|

| 「もし、一緒に付いて行く」・「回送列車に乗り込まなければ」という思いが、サルーのトラウマになっていく |

だから、辛い映画になった。

受け入れる外にないのだ。

恐怖突入したサルーの運命である。

「運不運」・「能力」の有無の差が、命運を分けることのリアリティ。

そのことを痛感せざるを得ない映画だった。

(注)タスマニア島(オーストラリア・タスマニア州)には、19世紀前半に、英国人ハンターらによるタスマニアン・アボリジニー(先住民族)に対する絶滅戦争(ブラック・ウォー)という負の歴史があり、1876年に絶滅したと言われる。現在、「ジェノサイド」と指摘されている。

(2021年3月)

0 件のコメント:

コメントを投稿