1 「僕の中に何かがいる。誰にも見えないものが見えて、恐ろしい」

「芸術家のグループ展」に出品されたフィンセント・ファン・ゴッホ(以降、ゴッホ)の絵は評価されず、すべて撤去されてしまう。

「こんな絵は誰も見ない。一人でも客を増やしたいのに、これじゃ客が逃げていく。全部、外に運び出せ」

|

右の絵は渓斎英泉(けいさいえいせん)の浮世絵「おいらん」を模した作品

呆気ないものだった。

1880年代のパリ。

ゴッホは、弟テオ(テオドルス)と共に、「芸術家共同体」を創設しようとする会合に出席した。

|

「芸術家共同体」の会合 |

|

| ゴッホ(右)とテオ |

その名称や出資金や運営などの規則を巡る議論を聞いていた一人の男が、凛として立ち上がり、異議を唱えた。

「また階級制度を作るのか?命令する者と従う者」

|

| ゴーギャン |

そう言うや、男は会場から立ち去った。

男を追うゴッホ。

「連中は芸術家気取りの官僚だ。全員が暴君だ」

男の名はポール・ゴーギャン(以降、ゴーギャン)。

ゴッホは、既に彼の作品に関心を寄せていた。

マダガスカルに行くというゴーギャンに、自分の思いを話す。

「新しい光を見つけたい。まだ見ぬ絵を描くために。明るい絵。太陽の光で塗った絵」

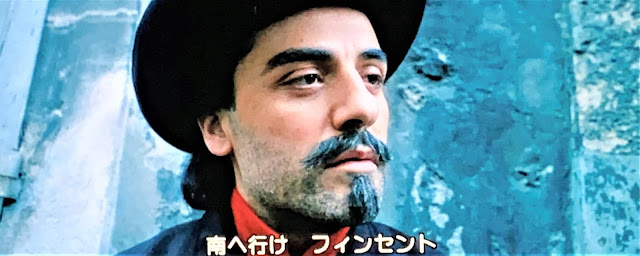

「南へ行け。フィンセント」

画商のテオから資金援助を受けていたゴーギャンの一言で、ゴッホは南仏アルルへと旅発った。

想像以上にアルルは寒く、暗い部屋で靴のスケッチを描くゴッホ。

部屋を出て、枯れたヒマワリ畑を抜け、ひたすら南へと歩き進んでいくと、やがて光り輝く緑と、木々の大地へと辿り着く。

喜びに満ちたゴッホは、日没を過ぎた大地にキャンバスを広げ、夜を徹して絵を描く。

程なくして、ゴッホは下宿先(カフェ)のジヌー夫人を介して、カフェと共に、自らが経営する「黄色い家」を紹介される。

|

| ジヌー夫人 |

そこは、画家のコミュニティ構想のスポットでもあった。

|

| 「黄色い家」 |

テオの仕送りに頼るゴッホの生活は貧しく、拾った枝を筆に仕立て、広大なアルルの自然を歩き回り、光の風景をスケッチしていく。

「平らな風景を前にすると、永遠しか見えない。存在には理由がある」(モノローグ)

いつものように自然の中で、木の根っこの写生をしていると、教師が引率する子供たちの集団が近づき、ゴッホの絵を見て口々に揶揄(やゆ)する。

「今どきの画家は変わってる。正当な絵の時代は終わり。誰もが木の根を描いて、芸術家を気取るのよ」

教師までがそう言い放ち、子供たちが絵に触るので、ゴッホは必死に追い払う。

|

| 追い払って、キャンバスを片付ける |

家に帰っていくと、子供たちに石を投げられ、怒ったゴッホは子供に掴みかかるのだ。

親たちがゴッホを取り押さえ、施療院に強制入院させられるに至る。

逸速(いちはや)く、テオが病院を訪れ、ゴッホに入院の理由を尋ねる。

「時々、頭がおかしくなる。意識が自分の外に流れ出していく。僕が路上で、泣き叫んだと皆は言う。顔を真っ黒に塗って、子供たちを怖がらせたとか、だけど何ひとつ覚えてない。覚えているのは、暗闇と不安。それで、ここに入れられた…時々、幻が見えるんだ…時には花だったり、それから天使だったり、人間だったり、混乱してる。話しかけてくることも…このままだと、何をするか分からない。人を殺すか、崖から身投げするか」

テオはゴッホを抱き締めながら、ゴーギャンに手紙を書くことを思案する。

一刻も早くゴッホの元に行くことを、ゴーギャンに促すテオ。

ゴーギャンが「黄色い家」にやって来て、二人は自然を前にして、自らが切り取った「画」に集中している。

「僕の描いた木は僕のもの」とゴッホ。

「君の描いた顔は君のもの。その顔はずっと残る。描かれた対象じゃない。君が描いたから残るんだ。人々は美術館に君の絵を見に行く」

「だけど、皆は僕の絵を見たがらない」

「革命だよ。分かるか?僕らの世代が変える。絵画と、君のいう自然との関係を根本的に。なぜなら描かれた現実は、独自の現実だから…印象派は、論外だ。そうだろ?彼らは子供や庭を描いただけ…ルノワールもドガもモネも期待できない。自己を模倣してる」

「好きな絵には感謝すべきだ。モネはいいよ」

「今は僕らの時代だ。大きな責任がある」

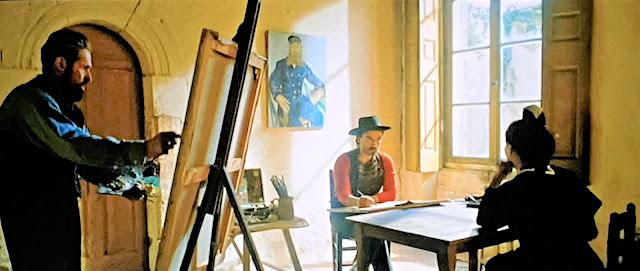

ジヌー夫人をモデルに、二人は笑みを捨てさせた被写体に対峙している。

|

| ジヌー夫人 |

【「アルルの女」(ジヌー夫人)をモデルに、ゴッホは4点の作品を残している】

|

| 「アルルの女」 |

「君は速すぎて、何も見ずに描いていく」

「絵は素早く描くものだ…僕の好きな画家は、明確な筆運びで素早く描く。それが天才の描く線だ」

「君の描き方は違う。速くて、塗り重ねてる。表面は粘土みたいだ。絵というより彫刻だ」

絵の技法やモチーフの考え方が異なるゴーギャンが、すぐにアルルを発ち、「パリに戻る」と唐突に言い出した。

驚愕(きょうがく)するゴッホ。

ゴーギャンの言葉を反芻(はんすう)しながら、驀進(ばくしん)するように外部世界へ駈け走っていく。

抑制系が切れてしまったのだ。

「ずっと独りで、部屋で過ごしてきた。だから自分を忘れるために、外に出て絵を描く。抑制などするものか。熱狂していたい。絵は“行為”なんだ。速く描けば描くほど、気分がいい」

「なぜ泣く?」

「僕のどこが悪かった?」

「どこも。この決断は、君と関係ない。僕らは一緒に暮らせない。気性が合わないんだ。認めろよ。分かってくれ。僕の評価が確立された。もう田舎にはいられない。人々の中で暮らさないと。それに、ここは嫌いだ。周りは愚かで意地悪で、無知な人間ばかり。そんなに興奮するな」

そう言い捨てて、ゴーギャンは去って行った。

「行くな。頼む。君にいてほしい。そんな仕打ちをするな。頼む。やめてくれ!」

置き去りにされたゴッホは、ゴーギャンのヘビーな言辞をループし、叫喚(きょうかん)する。

以下、映像提示されなかった「耳切り事件」の後、アルル市立病院の若い担当医に吐露するゴッホ。

「何度かケンカした。僕は、彼を傷つけたのか。だが、どうやって?覚えているのは、カミソリで自分の片耳を切ったこと…耳を彼に渡したかった。謝罪として。なぜか?神のみぞ知る。ギャビー(馴染みの女子)なら彼の居所を知ってると思い耳を渡した。彼女は怖がった。殺されると思ったのか。それで警察を呼び、僕はここに入れられた…僕の中に何かがいる。誰にも見えないものが見えて、恐ろしい。そんな時は自分に言い聞かせる。僕に見えるものを、見えない人に見せてやろう。彼らに希望と慰めを与えよう…僕の見ているものは、世界の現実に近い。生きるとは何か、人々に感じさせられる…僕の周りには危険な霊がいる。目には見えない。だけど、存在を感じる。霊は僕を脅迫する。僕の心臓を刺したがっている。霊を僕から切り離そうとした」

2 羊飼いの少女にデッサンのモデルを頼み、押し込むように這入り込んでいく

アルルの医師の診断で、サンレミの療養院へ送られることが決まった。

療養院に入院したゴッホは、そこを抜け出し、アルルに向かう道すがら、羊飼いの少女にデッサンのモデルを執拗に頼み、押し込むように這入(はい)り込んでいく。

アナーキー過ぎた。

乱暴してしまうが、その記憶も飛んでいる。

この「事件」で、別の療養院に送られたゴッホの元に、ゴーギャンからの手紙が届いた。

|

| 療養院に送られるゴッホ |

「“心から賛辞を贈るよ。君は会場でも最も注目に値する作家だ。君だけが自然を前に思考する”」

「“君だけが自然を前に思考する”」と言うゴーギャンは、「別離」の後に制作されたゴッホの絵画を評価しているのである。

【ゴッホは、受け取った手紙に対して無頓着だったが、賛辞に満ちたゴーギャンからの手紙だけは別格だったのだろうか】

事件を起こしたゴッホを神父が訪ねて来て、会話を繋ぐ。

神父とゴッホの会話が、ここで挿入されるが、本作の肝でもあるので後述する。

この神父によって、療養院から解放されたゴッホは、絵画やデッサンの帳簿などをジヌー夫人に送り、テオの家に向かった。

そこで、テオから絵画に理解のあるガシェ医師を紹介され、パリの北西に位置するオーヴェール=シュル=オワーズへ移住することになった。

ゴッホ終焉の地である。

ガシェをモデルに絵を描きながら、彼に問い掛けられる。

|

| ガシェ医師(右) |

反応するゴッホ。

ここで二人で交わした重要な会話が挿入されるが、これも本作の肝であるので後述する。

一転して、風景が変容する。

二人の少年が、画業に集中しているゴッホの元に近づいて来た。

一人が、ゴッホに向けて銃を構える。

それを、もう一人の少年が止めたが、ゴッホと揉(も)み合いになり、銃弾がゴッホの腹部に当たってしまう。

ここでも、記憶が飛び、朦朧(もうろう)とするゴッホ。

足元が覚束(おぼつか)ず、ふらつきながら歩いて、ガシェの元に向かっていく。

自分で撃ったか、誰かに撃たれたかを聞かれたゴッホは、覚えていないと答えるばかり。

「誰のことも責めないでくれ」

テオがゴッホの元にやって来たが、既に息絶えていた。

そして、その急逝を悼む、穏やかなゴッホの葬儀。

白い布に包まれた遺体の周囲には、テオの他に、ガシェ医師、年少の友人エミール・ベルナール(後期印象派)、通称タンギー爺さん、夭折(ようせつ)の画家シャルル・ラヴァル(後期印象派)などが参列した。

ラストのキャプション。

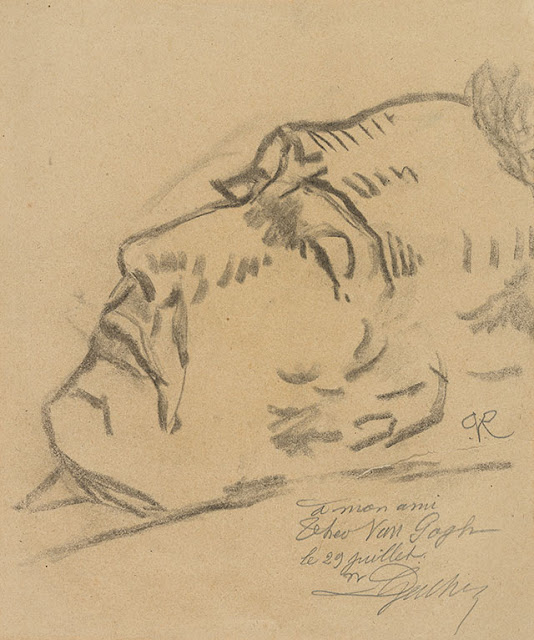

「フィンセント・ファン・ゴッホは、1890年7月27日に撃たれ、腹部の傷が元で7月29日に死亡。息のあった30時間に、少年たちのことも、死の状況も一切、語らなかった。オーヴェールでの80日間に、彼は75点の絵を描いた…65点の素描を描いた帳簿が戻ったことをジヌー夫人は知らなかった。帳簿は126年後の2016年に発見された」

|

オーヴェールにあるファン・ゴッホ(左)とテオの墓(ウィキ) |

【この映画は、銃創分析の視点からゴッホの「自殺説」を否定し、「誤射説」または「殺害説」を採用しているので、「誰のことも…責めるな」というゴッホのダイイング・メッセージによって、「磔」(はりつけ)の刑を受忍する「イエス」をトレースしている】

3 晩年の2年間に爆裂する男の「激情的習得欲求」の軌跡

自らキリストに倣(なら)い、貧しい人々に説教を垂れ、自己と同化し、献身的に尽くさんと伝道師を目指すものの、自らの能力の範疇を超えていて、呆気なく降服してしまう脆さ。

いつも空回りしてしまうのだ。

脆弱な故に、あまりにピュアで、その狂気に満ちた演技が凄かったカーク・ダグラス主演の「炎の人ゴッホ」の影響もあり、20代の頃、「浮世絵革命」(錦絵)・「印象派革命」に惹かれていた私のゴッホ贔屓は、そのキャラの負の側面(注)をも許容し、「悲劇の天才画家」という通俗的なイメージで美化していたように思われる。

|

| 映画『炎の人ゴッホ』を主演した時のカーク・ダグラス(ウィキ) |

|

| 映画「炎の人ゴッホ」より |

洞察力の欠如に恥じ入るばかりだが、思春期・青年期にありがちな、「防衛機制」(自我防衛戦略)としての「自己投影」なのだろう。

因みに、この時期に見た絵画の中で、今でも心に灼き付いて離れないのは、ゴッホの作品では、何と言っても「星月夜」。

|

| 「星月夜」 |

「ドイツ表現主義」への影響を窺わせる大傑作で、サン=レミの療養院で描かれた想像の風景画である。

異様なほどに渦を巻く雲が夜空を支配し、〈死〉を予感させる筆致がゴッホの精神状態を写し出しているようだった。

|

| 「表現主義のパイオニア」として評価されるエドヴァルド・ムンクの「叫び」/アルコール依存症(麻痺性痴呆と診断)の治療のため、8か月間、精神病院に入院 |

|

| 夭折したエゴン・シーレ(オーストリア)の代表作「死と乙女」 |

「星月夜」にシンボライズされるゴッホの曲線的な〈生〉の軌跡は、37歳で自死するまでの晩年の2年間に爆裂する。

作品の大半が、精神を病んだ、この2年間に制作されているのだ。

|

| 「アルルの病院の病室」 |

|

| 「アルルの病院の庭」 |

|

| 「アルルの寝室」 |

|

| 「包帯をしてパイプをくわえた自画像」 |

|

| 「二本の糸杉」 |

|

| 「医師ガシェの肖像」 |

|

| 「カラスのいる麦畑」 |

|

| 「夜の白い家」 |

|

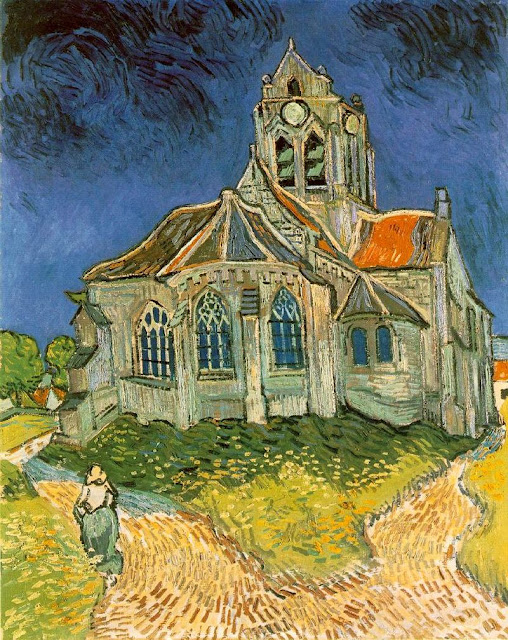

| 「オーヴェールの教会」 |

斯(か)くして、生来の癇癪(かんしゃく)持ちで、多動的、且つ、情緒不安定な性向を考える時、何某(なにがし)かの精神疾患(幻覚・妄想症状から「統合失調症」と思われる)を患っていたであろう、フィンセント・ファン・ゴッホのメタ認知能力(自己認知力)の低下を認知せざるを得ないのである。

|

| 統合失調症 |

メタ認知能力の低下は、前頭前野の活動の萎縮や、海馬(側頭葉にある記憶の貯蔵装置)の機能障害に見られる、脳内ネットワークの異常が疑われ、看過できないと考えているが、それだからこそ、私のゴッホ離れが加速したわけでは決してない。

|

| 海馬 |

寧(むし)ろ、精神疾患を患いながら、あれだけの名画を残した「激情的習得欲求」(これが、私の「天才」の定義)の凄みに圧倒される。

或いは、その「激情的習得欲求」と「統合失調症」とのレリバンス(関与)を否定し難いとも思われる。

私たちは、ゴッホが罹患した精神疾患について、もっと関心を寄せるべきだろう。

人生論的映画評論を書いていて、私はいつも、心理学と生物学的アプローチの必要性を感じている。

そのアプローチなしに、登場人物の内面に迫れないからである。

本作の実在人物の場合、それが特に求められた。

彼の異常な行動を、「炎の人」や「情熱の画家」・「魂の画家」という通俗的なイメージでは語れないのだ。

語り切れないのである。

決して狂人ではないが、狂気に満ちていた。

その狂気の推進力は「激情的習得欲求」。

「激情的習得欲求」のルーツは、「統合失調症」と想定される精神疾患であったに違いない。

狂気に満ちていたから、「炎の人」・「情熱の画家」・「魂の画家」を体現する。

だから、「同志」と見込んだゴーギャンに、全人格的に自己投入していくのだ。

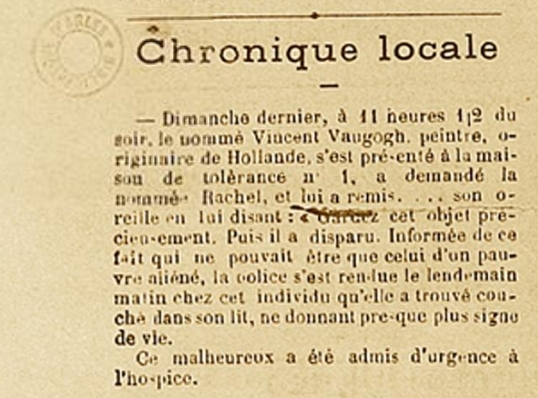

アルルの地元紙にも報道された、「耳切り事件」に象徴される極端に振れる素行もまた、僅かな意見の差異に敏感に反応し、全否定するような、常軌を逸した自罰的行為に振れていく。

|

| 「耳切り事件」を報じる『ル・フォロム・レピュブリカン』紙(ウィキ) |

ネットスラングで言えば、「メンヘラ」(自己肯定感の劣化を有する者)の極限的様態の風景である。

それは、ほぼ必然的な流れだった。

その性格のケミストリー(相性)の不具合のみならず、外界を感覚的に捉える印象派の自然主義を受容し、現実を感じるままに描くゴッホと、印象派的自然主義を否定し、常に分析的・客観的で、象徴主義的な絵画を重視するゴーギャン絵画の技法の懸隔(けんかく)は決定的に大きかった。

|

| ゴーギャンの「レ・ミゼラブルの自画像」 |

|

| ゴーギャンの「ひまわりを描くフィンセント」 |

ゴッホは叫ぶ。

「行くな。そんな仕打ちをするな。頼む。やめてくれ!」

しかし、虚しく消えていく男の哀訴。

アルルで宙刷りにされた男の孤独が極まって、村から追放されるに至る。

追放された男の行き先は、アルル市立病院。

|

| アルル市立病院の中庭(ウィキ) |

収容されたのである。

そして、サン=レミの療養所への転院。

|

| サン=レミの療養所の病室(ウィキ) |

そこでも、繰り返される発作。

記憶が飛んで、意識不明になるのだ。

男の絵画が、パリで評価されるようになっていく中で、ゴーギャンからの手紙が届き、それを一生、持ち続けた男の体調も回復していく。

|

| サン=レミで描かれた自画像 |

退院の許可を得たゴッホは、最期の地に赴く。

オーヴェール=シュル=オワーズである。

|

| ゴッホがオーヴェールで宿泊したラヴー旅館の部屋(ウィキ) |

|

| オーヴェールに残されていたファン・ゴッホのパレット(ウィキ) |

|

| 「ドービニーの庭」 |

|

| 「荒れ模様の空の麦畑」 |

1890年5月のことだった。

しかし、男の命は、この地で呆気なく尽きる。

|

僅か、2か月間の時間だった。

ガシェ医師と親しくなり、有名な肖像画を残すが、夏の暑い盛りに銃弾を受け、自力でオーヴェールの旅館に辿り着いたとも言われ、苦痛を極めて逝去する。

|

| ガシェ医師による死の床のファン・ゴッホのスケッチ(ウィキ) |

|

| ゴッホの死を報ずる新聞記事(ウィキ) |

傷が銃創であるが故に、ガシェ医師らによる手当の余地がなかったのである。

私は、精神状態の均衡の破綻の故に自殺したと考えるが、映画はそれを否定する。

最後まで、男の内面を、画業への「激情的習得欲求」の遂行によって埋めてきたが、元来の適応戦略の決定的な不首尾が、自殺衝動を止められない男の精神を喰い潰してしまったと、私は考えている。

何某かの精神疾患の症状が、極限状態に陥った渦中での自死である。

|

| ゴッホの絶筆とする説がある「木の根と幹」 |

(注)娼館通いの「欲望自然主義」、常軌を逸した自罰的振る舞いなど、極端に振れる素行。年上の未亡人に対する片思いのストーキング。そして、実直な牧師の父の寿命を縮めたとも言われる、度重なる「女性問題」などを巡る確執。兄の才能を認め、援助を欠かさないるテオに対する金銭的・精神的な全人格的依存。継続力のある人間関係を築けない「自己基準」の脆弱性。ナルシシズムとペシミズムが共存し、振り子のように漂動する不均衡。アンガーマネジメント(怒りの抑制)が効かない「低自己統制尺度」に見られる、「ストレスコーピング」(ストレス対処)の乏しさ。アルコール依存症の可能性、等々。

4 「来るべき時」に備えて、「最高の芸術」を残し続けていく

以下、カメラがゴッホの内面に入り込んで臨場感の共有を、観る者に迫っていく映画・「永遠の門

ゴッホの見た未来」の批評。

何より驚かされたのは、作り手の基幹メッセージが、全て台詞に変換されて提示されていたこと。

作り手としては、それなしに済まなかったのだろう。

殆ど批評の余地がないような映画だが、以下、その台詞(メッセージ)を起こしてみる。

二人の人物との会話が、それである。

一人は神父との、もう一人はガシェ医師との会話。

まず、前者から。

絵を見ながら、自分がどうして画家だと思うのかと、神父は尋ねた。

|

| 神父 |

「これをよく見なさい。傷つける気はないが、この絵は、何と言うか、不愉快だ。醜い」

「なぜ神は僕に醜いものを描く才能を?時々すべてから、遠く離れていると感じる…」

「神は君を苦しめるために、才能を与えたのか?」

「そうは思わない」

「では、どう思う?」

「時々、考える。もしかしたら神は…時を間違えたのだと。未来の人々のために、神は僕を画家にした。人生は種まきの時で、収穫の時ではないという。描くことは美点であり欠点だ」

「神が間違いを犯したのか?」

「僕は自分がこの地上の追放者だと思っている。イエスはこう言われた。“目に見えぬものに心を留めよ”。イエスも生きている間は、まったく無名だった」

神によって才能を与えられたと答えるゴッホは、時代の先を行き過ぎたので、「すべてから、遠く離れていると感じる」のだ。

神がゴッホを画家にしたのは、「種まき」のためであると言い切ったのである。

それは、「生きている間は、まったく無名だった」イエスと同じ運命を、自分も辿っている。

だから、自分はイエスになる。

だから、イエスと同様に、「磔」(はりつけ)の刑を受忍せねばならない。

|

| 磔刑図(アンドレア・マンテーニャ画、1459年/ウィキ) |

そんな緊要(きんよう)な含みが、ここにある。

次に後者。

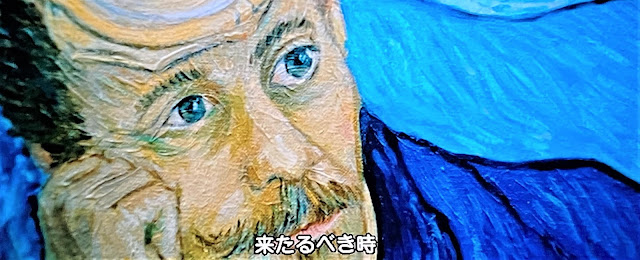

モデルになっているガシェ医師が、ゴッホに尋ねてきた。

「なぜ描く?」

「描くのは…考えるのをやめるため」

「一種の瞑想かな」

「描いてるときは考えない」

「何について?」

「考えるのをやめて、感じるんだ。僕は自分の内と外にある、すべてのものの一部だと。自分が見たものを分かち合いたい…芸術家とは、世界の見方を教える者と思っていた。今は自分と永遠との関係しかない」

「永遠を何と呼ぶ?」

「来るべき時」

「君の絵は君から世界への贈り物か?」

「でなければ、芸術家に何の意味が?」

「描いていると幸せ?」

「たいていは。失敗しない限り」

「時々とても悲しそうだ」

「よい絵の前には、無数の失敗と破滅がある。僕は悲しみに喜びを見出す。悲しみは笑いにまさる。知ってるか?天使は悲しむ者の近くにいる。そして病は時に人を癒す。病気の状態が、絵を生むんだ…人は僕を狂人というが、狂気は最高の芸術だ」

「君は狂人じゃない」

ここでは、ゴッホ絵画の基幹モチーフが語られていて、最も重要な会話になっている。

思考を停止させるために絵を描くと、ゴッホは吐露した。

「感じる」ために絵を描く。

「自分の内と外にある、すべてのものの一部」であると言うゴッホは、すべての人と「自分が見たものを分かち合い」、「世界の見方を教え」ていく。

それが「芸術家」の使命である。

それが成就した時こそ、「来るべき時」であり、「永遠」である。

この「世界への贈り物」を「来るべき時」=「永遠」に果たす仕事が、「芸術家」である「自分」の使命なのだ。

ゴッホは、ここまで言い切ったのである。

更に続ける。

「無数の失敗と破滅」を経験している「自分」は、まさに、この「悲しみ」=孤独の境遇のうちに「喜びを見出」す。

この「病気の状態」の中から、「最高の芸術」が生まれる。

「自分」の「狂気」こそが、「最高の芸術」の到達点なのだ。

従って、「来るべき時」に備えて、「最高の芸術」を残し続けている「自分」は、それを放棄するような自殺など決してしない。

その衝動に駆られることはあっても、自殺することは許されない。

しかし、「最高の芸術」が分からない者によって「磔」にされるかも知れないが、それもまた運命である。

これが、この作り手のコアとなるメッセージだった。

「ゴッホは気が狂ってはおらず、自殺したとも考えていません。繊細で、他人と上手に付き合うことができなかっただけです。…そして実際、ゴッホ自身、キリストと同化していた部分があるのです」(ジュリアン・シュナーベル監督インタビューより)

「彼は、自分のやり方で、自分の世界を表現したかっただけだ」(同上)

|

| ジュリアン・シュナーベル監督 |

【本稿には、映像提示されていない複数の用語がありますが、史実なので使用しました】

(2021年7月)

0 件のコメント:

コメントを投稿