|

| エリザベス |

|

| カレン |

<「未知なる娘」と「未知なる母」の、重くて長い時間が繋がっていく>

エリザベス。

37歳の有能な弁護士である。

|

| エリザベス |

「ここロサンゼルスに生まれ、その日に養子に出されました。実母のことは何も…」

これは、エリザベスが勤務する法律事務所の上司・ポールへの吐露である。

|

| ポール |

「私にとって、母は、いつも14歳の少女」

盲目の少女に語った言葉である。

養子に出された体験によって、愛情に関する不信感が膨張し、誰とでも男女関係を持っても、「見捨てられ不安」に起因するエリザベスの孤独は深まっていくばかりだった。

エリザベスのトラウマの根の深さは、17歳の時に、後遺症があると言われる「卵管結紮」(らんかんけっさく)という、不妊手術の永久的な処置を受けていた事実(未成年は違法)によって判然とするだろう。

ところが、「卵管結紮」でも稀に妊娠する事例を、法律事務所の嘱託医・ストーン医師に指摘され、検査でエリザベスの妊娠が明らかになった。

|

| ストーン医師(左)とエリザベス |

件(くだん)の上司・ポールとの子供を妊娠したのである。

|

| ポール(左)とエリザベス |

にも拘らず、心優しく、エリザベスを愛するポールと、エリザベスは別れてしまう。

シングルマザーとして子供を産む決意をするのだ。

どこまでも、他者に依存し、他者とのインティマシー(親密な関係)を構築することを拒む彼女の鋭角的な性向が、こういう行為に振れるのである。

しかし、この思いも寄らない行程の中で、彼女の心は大きく変容する。

「母に会いたい」

この思いが募ってきたのである。

僅か14歳で、自分を養子に出した母の置かれた立場の厳しさ ―― この心情が理解を得るに至ったのである。

だから、手紙を認(したた)める。

「どうか不快に思わずに、迷惑はかけません。お腹の子に、生まれついて教えたいのです。私はLAに住み、仕事に成功。経済的に自立しています。何でもお話します。もし同じ気持ちなら、とても、うれしいです。連絡を取りたくなければ、その思いを尊重します。もし会えるなら、過去ではなく、未来に向けて歩みましょう。私は1973年11月7日生まれ。名前はエリザベス。あなたを想っています」

「未知なる母」に向けた、エリザベスの想いを込めたメッセージである。

そして、「未知なる母」もまた、独りで煩悶する日々を常態化していた。

診療所に勤務する作業療法士(OT)・カレン。

|

| カレン(右) |

51歳である。

「何をしていても…何を考えていても、あの子のことが気になる」

だから、「未知なる娘」への手紙(日記)を書き綴ることがルーチンになる。

「母が、あなたを知ることも、あなたが母を知ることもない。母とあなたとの間には永遠の沈黙が。私たちは、そうなりたくない。あなたと私は…いつか、私たちは出会い、あなたは私を赦(ゆる)してくれる」

カレンの母が逝去した時の日記である。

|

| カレンの母(右) |

その母が、娘(カレン)の人生を台無しにし、心から後悔している思いを、家政婦のソフィアに打ち明けていた事実を知らされ、衝撃を受けるカレン。

|

| ソフィア |

「あなたを恐れていたのよ」

酷薄とも思える、ソフィアの反応である。

カレンの思いは空転するばかりだった。

益々気難しくなり、自分の殻に閉じこもり、老母を看取って、彼女の精神的な孤独も深まっていく。

そんなカレンを慰撫(いぶ)する男が現出する。

ヒスパニックのパコである。

|

パコ(右)とカレン

|

| 家政婦ソフィアの子を可愛がり、別れていく時の笑み |

パコの強い後押しが推進力になって、「未知なる娘」を捜す決意を固め、動いていくのだ。

|

| 養子縁組を仲介するシスター/カレンに手紙を書くように勧める |

|

| それを受け止めるカレンとパコ |

一方、エリザベスは、胎盤が正常よりも低い位置にあるために、子宮の出口を覆ってしまう「前置胎盤」の状態であり、帝王切開術が不可避であるを事実を担当医から知らされる。

そして、無理が祟(たた)って、救急搬送されたエリザベスの手術の日。

出血して状態を悪化させたため、自身の命の危険性が増大していた。

「生まれる瞬間を見たいの」

そう言って、赤子を産むエリザベスの意識が遠ざかっていく。

出血が止まらず、酸素吸入するが、あえなく昇天してしまうのだ。

1年後。

「未知なる娘」との出会いは、あまりに悲痛だった。

養子縁組を仲介する若いシスターの保管ミスによって、エリザベスの手紙を受け取れなかったカレンは今、謝罪するシスターから、「未知なる娘」からの手紙を受け取ることに至ったのである。

「1年以上前に死んでいたの。娘がいるって。まだ幼い子よ。その子は…養子に出されたとか。これが結末」

|

| パコ |

悲哀を極めるカレンを、ここでも宥(なだ)めるだけのパコ。

そんな折、中年夫婦に朗報がもたらされた。

養母が会ってもいい、というシスターからの吉報だった。

「我が娘・エリザベスが産んだ子と会える」

それは、14年間、「未知なる娘」であったエリザベスとの血縁が、心理的・物理的に誕生・復元することを意味するのだ。

希望の光が見えたのである。

喜びを隠し切れないカレン。

そして、エリザベスの娘エラを養子にして、幸せな日々を送るのは、養母となったルーシー。

子供を産めない身体のため、養子を希求する行為を繋ぐルーシーの日常は、決して順風満帆ではなかった。

|

| ルーシー(右)とジョゼフ |

産まれた子を養子に出す約束をした妊娠中のレイが、母親の反対もあって、養子縁組を解消したのである。

|

| レイ |

へその緒を自ら切ったにも拘らず、無慈悲にも解消されて、荒れ狂い、暴れまくるルーシー。

|

養子縁組を解消されたことをシスターから知らされ、号泣するルーシー

|

| 暴れまくるルーシーを抑える母エイダ |

そればかりではない。

養子を希求する思いが脆弱な夫・ジョゼフとの別離である。

養子縁組の交渉から度外視するルーシーが、実子を望む言辞を浴びせた夫と離婚するのは必至だったのだ。

|

| 夫の言葉に傷つくルーシー |

そんな中で、舞い降りた幸運の女神。

それが、逝去したエリザベスが産んだ赤子だった。

|

| シスターから身寄りのない子の養子の話を聞かされるルーシーとエイダ |

既に逝去して、ルーシーは身寄りのない子を養子にするが、赤ちゃんの泣き声・哺乳などに苛立ち、「あの子を愛してない」とまで言う始末。

「赤ん坊を育てるのは、あなたが世界初?子育てを何だと思ってた?泣きごとを言うんじゃない。大人になって、しっかりしなさい。母親になるのよ」

赤ん坊の泣き言に立腹したルーシーの母から厳しく説諭され、少しずつ意識が変わってゆくルーシー。

エラと名付けられたエリザベスの娘は、1年後には可憐な幼児に成長し、ルーシーのかけがえのない存在として養育されていた。

そのエラの愛くるしい笑顔に出会って、カレンもまた、至福のひとときを愉悦する。

それでもう、充分だった。

|

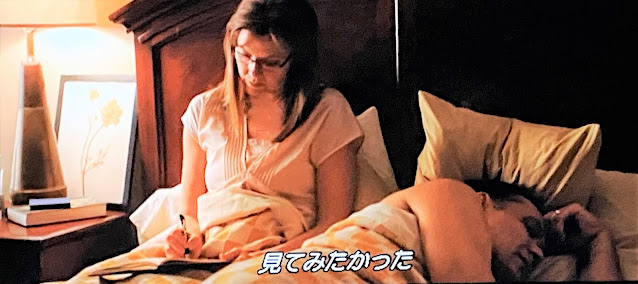

「未知なる娘」を捜すことを勧め、尽力してくれたパコの優しさに感謝するカレン

そこまで書いて、ペンを置き、ベッドに横たわるカレン。

カレンは今、エリザベスの過去と現在の、二枚の写真を丁寧に並べ、それに見入っている。

いつまでも見入っている。

ルーシーを介して、「未知なる娘」が産んだエラと繋がることで、「未知なる娘」と「未知なる母」の、戻ろうとしても戻れない、重くて長い時間が繋がったのである。

二人の時間が繋がったのだ。

「もし会えるなら、過去ではなく、未来に向けて歩みましょう」

エリザベスの手紙の言葉が、ここに今、復元し、共有されたのである。

* * * * * * * * * * *

―― 以下、この映画を要約してみたい。

「産む」という、人間の根源的営為をバックグラウンド(養子縁組)に据え、「母と子」の在りよう・情態・紐帯(ちゅうたい)を描いた物語の本線は、「母と子」の間に蟠(わだかま)る棘を溶かし、赦しと受容を経て、ダークブルーに満ちた「離別」による悲哀を越え、未来に架橋(繋ぎ)していく物語 ―― 感慨深い映画の本質を簡単に表現すれば、こういうことだろうか。

自我の底層に押し込み、封印しつつも、噴き上げてしまう不安の積層。

これが、「離別」による悲哀の昇華・超克に至る心的行程を成就していくには、「手紙」というアイテムの方略しかなかった。

しかし、その方略を自発的行為に変換していくには、あまりにハードルが高すぎる。

そこに費やした時間の束より重いのだ。

だから、一方は押し込み、封印し、他方は待ち続ける。

そんな折、惹起したのは、「産む」という、人間の根源的営為だった。

ここから、動いていく。

何もかも動いていく。

残念ながら、封印を解き放った一方は永眠してしまう。

他方はそれを知らず、「手紙」(日記)に思いを込めていく。

そして、「未知なる娘」と「未知なる母」の、重くて長い時間を繋いだのは、これもまた、産婦の臍(へそ)の緒を自ら切ってまで、「産む」という、人間の根源的営為に決定的に関与した女性だった。

養子縁組に身体疾駆してまで、「母と子」という紐帯に拘泥する彼女の時間の重さは、前二者のそれと、本質的に変わらない。

だから、血縁とは無縁に、「繋ぐ」という「横の関係」を架橋し得たのだ。

かくて、「未知なる娘」と「未知なる母」の、重くて長い時間が繋がったのである。

* * * * * * * * * * *

例外もあるが、私の中に、アメリカ映画に対して、「どうせハリウッド」という観念がこびり付いて離れない。

「ヨーッロッパ映画>アメリカ映画」という偏見だが、中々変えられないでいる。

だから、アメリカ映画を観る時は、作品の選択に慎重になり、インディー系の映画に振れていくことが多い。

全く予備知識なく観た本作は、インディペンデント・スピリット賞にノミネートされていることを知り、インディー系の作品に近いが、正直、序盤の展開に乗っていけなかった。

よくあることだが、早々と見切りをつけようと思いつつも、提示されたテーマが気になるので、そのまま観ることになった。

映画が後半に入って、テーマと物語の展開が溶融し、一気に最後まで観るに至る。

「いい映画」を観た時の余韻が残り、もう一度、観直して、深い感銘を受けた。

3人の女性の心理が精緻に描けていて、静かな映画が、静かに閉じていく。

情緒過多に流れることなく、テーマに毅然と向き合い、観る者に考えさせる映画の切れ味は悪くなかった。

こういう映画を観ると、私はいつも思う。

情緒過多な作品が氾濫する現代の邦画は、束になっても、海外の名画の足元にも及ばないだろうと。

私にとって、本作は観て良かったと思える一篇になった。

【ついでに、私の最も好きな日米欧の作品を書いておきます】

「浮雲」(成瀬巳喜男監督)

|

人生論的映画評論「浮雲」より

「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」(ポール・トーマス・アンダーソン監督)

|

人生論的映画評論・続「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」より

「タイム・オブ・ザ・ウルフ」(ミヒャエル・ハネケ監督)

|

人生論的映画評論・続「タイム・オブ・ザ・ウルフ」より

(2021年5月)

恥ずかしながら10数年もの長きにわたり、大切な人に会いたくても会えないでいる時間を繋いでしまっている私にとって、この映画は少し背中を押してくれるような感じのする映画でした。人生論的映画評論の中でも家族に関するテーマは多く、「ライオン」のサルーのように「恐怖突入」出来ない自分を情けなく思ったり、「blank13」の母のように流れた時間の重さゆえの埋められない溝を感じたり、この先私はどうするべきなのか、など考えながらいつも読ませていただいております。

返信削除不思議なことに先週ですが、「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」の人生論的映画評論を読ませていただき、コメントを下書きして、悩んだ挙句、保留にしたところでした。私は、どうしても映画の主人公の思考(選択?)が、私と同じか、理解できる程度のずれ位でないと、その映画自体を理解できなくなってしまうようで、今後は理解できない主人公は「そういう選択をする人もいるんだ」と強く考えるようにしようと思いました。「復讐するは我にあり」評を読んでも思いましたが、監督ですら理解できないような行いをする人間(主人公)がいるから、もっと広い視点で人間を見ないと、全然映画が理解出来ていなかったと反省しています。

また、人物や事象を捉えるときに、ハネケ監督の言う「断片でなければ、現実は理解できない」という視点も、とても深く感じました。私自身、一貫性のない人間のため、善の行いをしたり悪の行いをしたりの連続です。

成瀬監督の作品では、「浮雲」が私も一番好きですが、高齢者の多い場所で上映する際には「あらくれ」と「鶴八鶴次郎」の方を選択していました。学生だった頃に祖母がVHSで「あらくれ」や「稲妻」「めし」などを購入してくれました。感謝です。

思えば、高校生の時に、偶然知り合った年配の社長さんに、後日、映画が好きならこの映画を見なさいと「誓いの休暇」というソビエト映画をビデオで渡されました。どこの誰だったのか、その時ですら分かりませんが、感謝してます。私もそういう大人になりたかったです。

「愛する人」の評論を書いていただき、とてもうれしく思います。一言一言、楽しく読ませていただいました。感謝します。

長文のコメントありがとうございます。

削除私も過去に積み残した課題があり、年を重ねるごとに負荷が高まっていますが、もう、解決不能になっているので、「反実仮想」をリピートするばかりです。

映画評論の目的は、自らの体験の束をベースに、様々に振れていく人間の〈生〉の様態を包括的に捉えることで、人生の多様性を受け入れ、自己を限りなく相対化するためです。

人生の残りの時間に、悔いの残らない「中身」を埋めること ―― これ以外にありません。

「愛する人」は、とても良質な映画でした。

三人の女性の心理がダイレクトに伝わってきて、そこに添える言葉の何ものもありません。