.png)

1 キャロルの内面を揺動する「男性恐怖症」

60年前に、これほどの完成度の高い作品が創られていたこと自体、殆ど奇跡的である。

廊下の壁から無数の手が現れるなど、サイコサスペンスの範疇の中でシュールな画像が連射されているが、それらは全て、神経症(神経質にあらず)を病んだヒロインの想像の産物であって、物語の基調は徹底して冷厳なリアリズムに則っていた。

完璧な映像の、完璧な構成力に、敢えて不満を述べるとすれば、物語の暗欝なラインの心理的風景に横臥(おうが)すると言っていい、その決定打とも言える解答を、ブリュッセルで撮った家族写真が提示されていたこと ―― それに尽きるだろう。

このラストカットなしでも読解可能な映像の凄みを、些か希薄化させたような「家族写真」の持つ重みは、本作のヒロインの「男性恐怖症」のルーツとなっていることを暗示しているが故に、序盤でのワンカットの映像提示のみで充分だったのではないか。

ラストカットの「家族写真」の中で、わざわざスポットライトを当てられた二人の人物、即ち、本作のヒロインの少女時代と、その傍らに座っていた少女の父親らしき人物。

完璧な映像に、屋上屋(おくじょうおく)を架してしまったようなラストカットの決定打は余計だった。

それなしでも、観る者は奇妙な構図で撮られた「家族写真」という映像提示の意味を考えざるを得ないからだ。

しかし、この映画の凄さは、一貫して台詞による説明的な描写を完全に削り取っていたこと。

説明的な台詞を一切省いて、映像のみで勝負されたら、文学はとうてい勝ち目がないだろう。

―― 以下、物語を簡単に追いながら、人生論の視座で批評していきたい。

揺動する内面を象徴するかのような、虚ろで虹彩の輝きを失った瞳から開かれた本作のヒロインの名はキャロル。

エステサロンに勤めている。

|

| キャロル(右) |

|

| 俯きながら帰途に就く |

|

| 帰宅するや脚を洗うキャロル |

生活力があり、人生を自由に謳歌する生き方を繋いでいるように見える姉のヘレンと共に、ロンドンに来てアパート暮しをしながら、日々、ごく普通の勤務を延長させている姉妹である。

|

| ヘレン |

キャロルの内面世界が大きく変容していったのは、姉のヘレンが妻子持ちの男マイケルと懇ろな間柄になった辺りからだった。

夜な夜な洩れ聞こえる隣室からの姉のよがり声が、それでなくても、恋人のコリンに体を触れられ、さっと回避する仕草や、エレベーターで爪を噛む行為など、神経症的な性格を露わにしていたキャロルの内面を食い潰していったのである。

|

| 眠れない日々が続くキャロル |

|

| 恋人のコリンからキスされることを避けようとする |

眠れず、苛立つキャロル。

キャロルの中で封印されていたトラウマが、「アクティングアウト」(衝動や葛藤の身体化)されていく負の状況を作り出し、加速的にキャロルの神経は病んでいく。

室内の時計の音や、電話や呼び鈴、街路から洩れてくる機械音、更に、大道芸人が弾くマンドリンの大きな音などが、耳に響くように侵入してくるばかりか、腐らせたウサギの肉にハエの飛ぶ音、芽が生えたジャガイモや、部屋の壁の亀裂などが視界に喰い刺さってきて、遂には、職場での危ういヒューマンエラーを惹起させるのだ。

|

| マンドリンを弾く大道芸人 |

|

| 芽が生えたジャガイモ |

|

| 腐らせたウサギの肉(ウサギの頭はバッグの中に入っていて、職場の同僚を驚かせる) |

キャロルの内面世界の揺動の真相を、限定された会話の中で拾い上げることをしなかったが、提示された映像の中で分明になるのは、前述したように、大きくフォーカスされた一枚の「家族写真」である。

その写真の中に収まっていたのは、後述するが、恐らく、祖父母と姉のヘレン。

そして、父親と思しき一人の男。

その画像の後方に写っていたのが、ファインダーに眼を合わせず、虚空に眼を移す一人の少女。

キャロルである。

この「家族写真」の映像提示と、姉のよがり声に過敏に反応する、キャロルとの繋がりが顕在化していくのは、姉が愛人と共にイタリア旅行に行くために、留守になる現実に直面した事態によってである。

それは、彼女自身の「男性恐怖症」に由来することが露わになっていく現象とパラレルに投影されていく。

|

| 姉の愛人のマイケルに体を触られることを避けようとする |

男性に対するトラウマとして現出する「男性恐怖症」が、異性愛への無関心を惹起させる端的な例証は、キャロルの恋人コリンとの関係の脆弱性の中で露呈されていた。

コリンとの食事のデートを忘れ、皹(ひび)が入ったアスファルト舗装の路面の前で、立ち竦むキャロル。

元々、彼女は、デートを約束するコリンの言葉をうわの空で聞いている始末だった。

以下、デートを忘れられて怒ったコリンとの、空虚な短い遣り取り。

「君、どこか…様子がおかしいぞ」

「自分でも何だかよく分らなくて」

「まあいい。ともかく何か食おう。腹ぺこだ」

「もう遅いし」

「店をクビにでもなった?」

首を横に振るだけだった。

恋人の車の中で、二人は黙っている。

男がキスしようとすると、顔を避けるキャロルは嫌々ながら応じるばかり。

当然、コリンに見透かされている。

後ろから、爆音を立てて車が接近して来る機械音に反応したキャロルは、思わず、車外に出て、そのまま帰ってしまった。

キャロルは、アパートのエレベーターの中で唇を右手で拭っている。

部屋に戻ると、洗面室で歯ブラシをし、男の体臭を消そうとするのだ。

それは、形式的な恋人とも思しき男との、形式的な関係の脆弱性を検証する以上に、深刻な病理の発現様態でもあった。

2 「約束された狂気」の暴走の中で自壊した、脆弱な理性的自我

「これから毎晩、泊まるの?」

「口を出さないで」

「既婚者でしょ」

「私の好きにさせて。どう生きようが勝手よ」

キャロルと、姉ヘレンとの会話の断片である。

「彼」とは、ヘレンの愛人マイケルのこと。

「私のコップに、彼の歯ブラシが」

姉にクレームをつける、キャロルの神経症が目立ってきた。

洗面所の自分のコップに、マイケルの歯ブラシと剃刀が挿してあって、神経質で潔癖なキャロルには我慢し難いばかりか、何より、隣室からの姉のよがり声を聞かされることは、彼女の内深くに封印している心的外傷体験を、加速的にフラッシュバックさせる破壊力を発現させる危うさを高めてしまうのだ。

|

| マイケルの歯ブラシを手に取って除く |

更に厄介なことは、そんな危うさを高めてしまう状況下で、姉が愛人と共にイタリア旅行に行くという現実は、却って彼女の不安を増幅させるだけだった。

PTSDという強烈な心理的苦痛を顕在化させつつあったキャロルにとって、ヘレンに対する依存性の高さこそ、ヘレンとの共存を具現化させた心理的風景を覆う隠れ蓑であった。

その隠れ蓑が、キャロルの自己防衛戦略であったからこそ、ヘレンに対する「疑似同化」が有効であったのだろう。

従って、一過的であったとしても、隠れ蓑の喪失はキャロルの自己防衛戦略が裸形の状態に晒される事態と同義なものになる。

これが、ヘレンのイタリア旅行に異議を唱えたキャロルの、「約束された狂気」への不安を増幅させるに至った要因だった。

現に職場で、ネイルを担当するキャロルが客の甘皮を切ってしまう事故を起こしてしまう。

|

| 客の甘皮を切ってしまう事故で動転するキャロル |

全ては姉の不在への不安・恐怖の発現である。

その事態が招来する恐怖は、ユング心理学を反転させれば、自我を極度に委縮させる「魂のデフレーション」という袋小路に入り込む陥穽への恐怖と言っていいかも知れない。

だから、姉の不在はキャロルにとって、サバンナの中枢に放たれたときの「最も脆弱なる草食系動物」の孤独の狂乱をイメージさせるものだったのか。

キャロルの反対を押し切って旅行に出た姉のいないアパートの、それほど広くないスペースは、神経症の彼女の性格を反映させるダークな色彩の濃度を高めていく。

|

| 冷蔵庫から取り出したウサギの肉がある |

|

| 同上(まだ腐っていない) |

電気も点けない部屋で蹲(うずくま)るように潜む成人女性にとって、今や、部屋の外から侵入してくる一切の雑音や機械音は、自分を集中的に攻撃してくる鋭利な切っ先でしかなかった。

人間の性衝動が過剰に抑圧されると神経症になるという、フロイトの神経症についての仮説を敢えて援用するまでもなく、キャロルのダークな色彩の顕在化が、姉のヘレンの無頓着な性行為によってトラッキング現象(漏電火災)のリスクを高めていたことが露わになっていく。

恋人との関係にも熱意のないキャロルの元に、一方的に恋慕する既婚者のコリンが訪問して来たとき、密閉空間に閉じ込められた彼女にとって、その訪問は、あってはならない攻撃性の襲来を印象づけるもの以外ではなかった。

彼女の防衛機制は、この時点で既に壊れているのだ。

「約束された狂気」に捉われた彼女はコリンを殺し、浴槽に沈めた。

夜になって、再びキャロルの「約束された狂気」が暴走するに至る。

居丈高な態度をとるアパートの家主が、溜まっている家賃を取りに来たのである。

ネグリジェ姿のキャロルに性的衝動のスイッチが入った家主は、彼女に執拗に迫っていく。

後ろ手に隠した剃刀で家主を殺したキャロルは、今や「約束された狂気」の暴走の中で完全に感情コントロールを喪失し、脆弱な理性的自我が自壊してしまったのである。

|

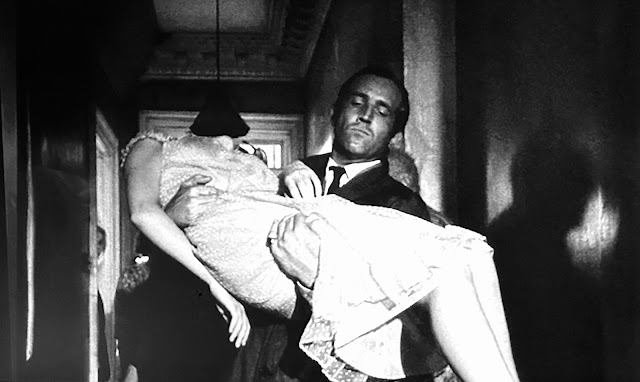

| ヘレンとマイケル |

|

| 浴槽の遺体を視認するマイケル |

|

| 妹の手を見て凍り付くヘレン |

|

| キャロルを抱いて運び出すマイケル |

3 「約束された狂気」のルーツに潜む性的虐待という破壊力

ここから、心理学的アプローチによって批評していきたい。

一切は、幼女時代に遡及する。

キャロルの「狂気」のルーツが、そこにあると考えられるからだ。

三度にわたって映像提示された「家族写真」。

そこに写っているのは誰なのか。

普通に考えられる仮説としては、左端の3人はキャロルの両親と姉のヘレン、そして右端の二人は彼女の叔父か知人、更に祖母。

当然、中央にいて、ファインダーから目を背けているのがキャロルということになる。

しかし考えてみれば、左端の父母の容姿は見るからに老齢である。

そのことから、彼らが父母ではなく、祖父母であると考えた方が正解に近いように思われる。

そうであるならば、右端の男性がキャロルの父親で、手前の女性が、もう一方の祖母という仮説も成り立つ。

すると、キャロルの実母はどこにいるのだろう。

そのことを想起するとき、暗い部屋に戻って来てからのキャロルを追うカメラがゆっくりとパンしていく途中で、射程に収めていた一枚の写真に注目せねばならないだろう。

恐らく、そこに写っている写真こそ、キャロルの母なのではないか。

即ち、この「家族写真」以前に、キャロルの母は逝去していたことが推量できるが、提示された映像では不分明である。

但し、この映画を解くキーワードが「家族写真」にあるということは、ラストカットで証明されているので、ここでほぼ間違いなく断言できること ―― それはキャロルの幼女時代に、写真の右端に写っている父親と思しき人物に性的虐待を受けていたということである。

|

父親と思しき人物に性的虐待を受けたキャロルの自我は、それ以降、同世代の幼児・児童期の子供が、ごく普通のサイズで形成される正常な発達課題を獲得していくことの困難さを、同様の経験を通過した幼児・児童のネガティブな歪みのうちにトレースしていったに違いない。

それでもキャロルには、決して人に話せない、自ら封印したトラウマと無縁に生きている姉のヘレンの鷹揚さは、却って自我の拠って立つ安寧の基盤の至要たる役割を果たしたのだろう。

自由自在に生きるヘレンの解放的な性格への憧憬も手伝って、いつしか彼女は姉への同化意識が生まれていく。

それは姉ヘレンの部屋に入り込み、姉の服を合わせてみたり、ドレッサーで髪を梳かしたり、あれほど不潔視していた、姉の愛人であるマイケルのランニングシャツのアイロンをかけたりする行為のうちに端的に表現されていた。

この行為が意味するのは、マイケルへの愛情表現の表れと言うより、そのマイケルに愛される姉に対して全人格的に同化しようとする発現のように見える。

その行動様態は、本人も正確に認知していないながらも、キャロルなりの自己防衛戦略の身体表現であったが故に「疑似同化」という概念が最も相応しい。

しかし、そこにはキャロルの中で長い間封印してきた「邪悪なる性衝動」(本能にあらず)の顕在化とリンクするものであり、その情動氾濫は、分かち難い人間の欲望系の極めてアンビバレントな身体表現であるとも言える。

元はと言えば、姉のよがり声を聞いたことに端を発して、キャロルの内深くに封印されていた「邪悪なる性衝動」が惹起した心的現象であった。

不幸なことに、「邪悪なる性衝動」と無縁な生活をエンジョイしている姉のヘレンに対する憧憬の念の延長線上にあって、キャロルの内側で惹起した心的現象の破壊力は、自分でもコントロールし得ない厄介な状況を分娩する「約束された狂気」の発現を必然化してしまったのである。

姉との「疑似同化」を望むキャロルの情感系は、正常な発達課題の獲得に欠損を有する彼女の自我の歪みの様態と地続きであったが故に、彼女の「約束された狂気」の発現を回避しようがなかったと言う外にないのだ。

一切は、キャロルの「約束された狂気」のルーツに遡及せざるを得ないのである。

何とも哀れなるかな、キャロルの自己史の凄惨さが招来した悲劇であった。

キャロルが嫌悪していたマイケルが、彼女の「約束された狂気」の発現に薄々感じ取っていたにも拘らず、肝心のヘレンが、精神科での治療を求めるマイケルの忠告を歯牙にも掛けなかったのは、明らかな精神疾患である妹の神経症を子供の頃からの性格の反映であると決めつけていたからである。

ヘレンに「疑似同化」することで、辛うじて保持されてきたキャロルの自己防衛戦略の様態を、ヘレン自身が察知し得なかったのは、姉妹関係の馴れ合いを必至にする心理学的文脈において了解可能であったと認知しつつも、まさに、その現実が抱える重量感を包括できない空隙が生まれてしまったこと ―― こういう難しさが、不完全なる人間の生態の証左としていつでも立ち塞がっているのである。

4 〈真の愛情〉と、欠損した〈人間の尊厳〉の獲得というテーマを解決することの困難さ

本稿の最後に、心理学的な所見によってキャロルの心理を総括してみたい。

.png)

児童期の女性の4分の1近くが、成人男性からセックスを強要されたという、有名な「キンゼイ報告」があったのは、今から60年も前のこと。

|

| キンゼイ報告 女性篇(上下) |

|

| アルフレッド・キンゼイ(ウィキ) |

当然、物議を醸したが、報告の信憑性はともあれ、性的虐待を受けた児童の多くが深刻な心的外傷を負うという常識を今では疑う者は少ないだろう。

性的虐待を受けた児童の事実については、既に1世紀以上も前に指摘されながらも、その忌まわしき事実を認知したくないという、人間社会の保守的な倫理観が延長され続けたことによって、近年まで問題を未解決のままに放置され続けてきた現実の、そのインモラルな〈状況性〉はとうてい看過できるものではない。

|

| 児童虐待 |

性的虐待を受けた児童の事実を認知し、精神科における由々しきテーマとして拾い上げられるようになったのは、1970年代の後半になってからである。

しかし、未だに性的虐待を受けた児童についての偏見が、巷間にとぐろを巻いている現実を私たちは軽視してはならないだろう。

.png) |

| 【社会では、児童養護施設に対する正しい理解がまだ普及していないのが現実です。「問題行動が多い子どもたちや、反社会的な子どもたちが多い」等の偏見が根強く存在します。また、社会制度が彼らの状況に十分対応しておらず、アパートや携帯電話の契約時の困難、就職差別だったりと、さまざまな困難が生じています。施設で生活していることや、施設出身であることを秘密にしている子どもや大人も少なくありません】 |

虐待を受ける年齢が低く、虐待を受けた期間が長いほど影響が大きいと言われるが故に、性的虐待を受けた児童が、その忌まわしきトラウマを背負いながら、なおその児童が虐待の加害者である親に対して従順な態度を保持している心理について、私たちはあまりに無知過ぎるのである。

生活力のない性的虐待を受けた児童にとって、そんな親でも親であることには変わりがないのだ。

|

| イメージ |

親を失うことは自分の自我のルーツを失うことに繋がるばかりか、人間としてのごく普通の生活風景から途絶され、極めてネガティブな〈状況性〉を回避したいと思うのは当然の心理なのである。

彼らには、「親から逃げる」という選択肢が存在しないのだ。

|

| イメージ |

だから児童にとって、極めて苦痛な性的行為を受容するという「負の連鎖」が断ち切れないのである。

当該児童にとって何より深刻なのは、映画「愚行録」を見れば分かるように、母親が我が子を守るケースが少なく、娘が誘惑して自分の夫を奪ったという観念が母親の自我に張り付いてしまうことが往々にして起こることである。

|

| 【「今となっては、どうしようもないじゃないですか。前を向いて行かなくちゃ。あの子たちみたいな失敗を繰り返したくないの。今の幸せを壊したくない。それだけなんです」(娘が夫から性的虐待を受けた事実を知りながら、子供たちと離れ「今の幸せ」を大切にする実母の言葉)/「愚行録」より】 |

かくて、我が子を二重に追い詰めた結果、娘の未来の時間をも奪ってしまうのだ。

その結果、その子供は「トラウマ」・「愛情」・「人間の尊厳」という由々しきテーマを容易に克服できず、無気力な状態に晒されてしまうのである。

児童の自我の奥深くに刻印された無力感は、成人してもなお延長されてしまうのだ。

更に、厄介な問題がある。

PTSD(心的外傷後ストレス障害)という疾患名で呼ばれる深刻な後遺症は、性的虐待を受けた児童の自我の形成に決定的な影響を与える現象によって、しばしば、当該児童を迫害妄想的な冥闇(めいあん)の世界に閉じ込め、抑鬱、不安、自傷行為、薬物依存、自尊心の欠如を生み、境界性人格障害、摂食障害、解離性同一障害(多重人格障害)等に罹患するケースがあるということ。

|

| イメージ |

その治療が困難を極める事態は児童期自我に大きな影響を与え、自身のアイデンティティーを損なうことで、一生を左右する疾病の回復のアポリアを必至にしている。

本作のキャロルの心理描写には、映画的加工が施されているが、この種の症状をトレースしていると言えるだろう。

彼女は、児童期の性的虐待によって、その幼い肉体に刷り込まれたが、性的虐待というネガティブな現象によって身体化されてしまったために、一貫して、性的感覚に対する混乱が顕著になることで、それが、「姉のいない密閉された時間」の中でフラッシュバックされ、「約束された狂気」という冥闇(めいあん)の世界に引き摺り込まれていってしまったのである。

|

| 実父から被弾する性的虐待を暗示するカット |

大人との正常な関係を持ち得ない、キャロルの残酷なる固有の自己史の中で、一体、あのような状態に置かれたとき彼女に何ができたのか、私たちは真摯に考えてみるべきである。

本作の中で、キャロルの自我が負い続けているPTSDは、一貫して〈真の愛情〉と〈人間の尊厳〉に関わるテーマであった。

性的虐待を含む児童虐待経験を持つ女性が、その虐待のトラウマばかりか、〈真の愛情〉と、欠損した〈人間の尊厳〉の獲得というテーマを同時に解決することの困難さ、厄介さの現実を軽視してはならないということである。

以上が、本作に対する私の基本的見解である。

【本稿は、2013年3月に投稿した批評を再編集したものです】

(2025年4月)

.png)

0 件のコメント:

コメントを投稿