<やられても、やり返さない「正義」の脆さ>

1 「私も人を斬れるようになりたい、私も人を斬れるようになりたい!」

日本刀の制作工程から開かれるオープンシーン。

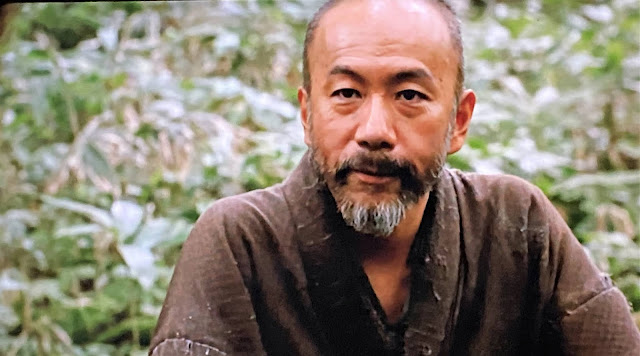

杢之進(もくのしん)が、農民の市助に木刀で剣術を教えている。

市助の姉・ゆうに、昼食に呼ばれ、稽古は中断する。

市助は食後の稽古を杢之進に求め、家に戻っていく。

畑仕事に勤(いそ)しむ、ゆうと村人たち、そして杢之進。

「江戸に行くんですか?」

「そろそろかと思ってる」

「そんなに大変なんですか?」

「250年も太平が続いたんだからね。今こそは、本来の仕事をしに行かないと」

「市助が羨(うらや)んでました。自分も武士の家に生まれていたら、お役に立てたのに」

「死ぬんですか?」

「死にません」

「…あの子を、あんまり、その気にさせないで下さいね。いざとなったら、農家の男だって、駆り出されるんですよね」

そこに市助が、果し合いがあると言って、杢之進を呼びに来た。

まんじりともせずに、真剣勝負を見つめる3人。

途中で杢之進は帰り、二人もあとを追う。

再び、剣術の稽古を始めた杢之進と市助。

それに見入る一人の浪人。

笑みが零(こぼ)れている。

果し合いをしていた男だった。

「私と一緒に、江戸へ行きませんか?」

澤村と名乗るその浪人が、杢之進に声をかけた。

「私の組を作って、御公儀に馳せ参じようと思ってます…江戸から京都へ乗り込むつもりです。もう、一刻も猶予がありませんからね」

市助が口を挟んだ。

「もう、そんな事態になってるんですか?」

杢之進は自らを名乗り、同意する。

市助も実力本位だと誘われると、ゆうが猛烈に反対する。

ここで、杢之進が恐怖感に脅えているシーンが提示された。

そんな折、村に悪党集団がやって来た。

村人たちは皆、家に隠れ込む。

杢之進は、その悪党の頭領に挨拶する。

「俺たちはな、悪い奴らにしか、悪いことしねぇんだよ」

「その顔、直したら、村の人たちも歓迎してくれますよ」

そう言って、お互いに笑い合うのだ。

和平交渉が成立したのである。

しかし、村人たちは納得がいかない。

「何で、あんな奴らがのさばってるんだ」

市助の物言いである。

悪党集団が村から離れるまで、ゆうは杢之進に江戸に行かないようにと頼み込む。

「そこまで悪い人たちではありません。仕事を探しに来たら、話を聞いてあげて下さい」

そこに澤村がやって来た。

明朝、江戸に発つという知らせである。

翌朝、出立(しゅったつ)の際に杢之進はふらつき、倒れ、寝込んでしまう。

徹底的に叩きのめされて戻って来た市助を見て、「自分の組の者がやられて、放ってはおけぬ」と言うや、澤村は出て行った。

杢之進は市助に命の別状がないと知り、「よかった」と呟く。

「市助があんなにされて、よかったはないでしょ!」

杢之進の不甲斐なさに苛立つゆう。

暫(しばら)くして、ゆうが杢之進のもとに興奮しながら、走って来た。

澤村が、悪党どもを斬り捨てたと言うのだ。

「江戸へ行く前に、やることやってくれたんだもん!」

澤村を称え、嬉々として報告するゆう。

「何てことを…何てことを」

杢之進は震えが止まらなかった。

その夜、杢之進はうなされる。

夜中に起きた杢之進は、外に出ると異変を察知する。

悪党の残党の一人が仲間を連れ、ゆうの家族を殺害したのだ。

その中に、市助もいるのを確認し、杢之進は涕泣(ていきゅう)するばかりだった。

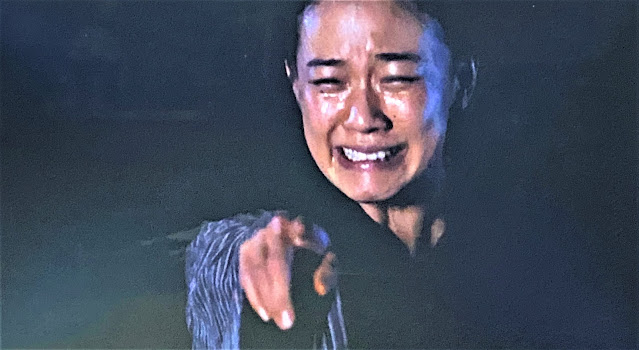

ゆうは泣きながら、杢之進に迫る。

「仇を取って!」

「私が行く」と澤村が言うや、ゆうは杢之進を指差して、「あなたが、やって下さい!」と叫ぶのだ。

しかし、杢之助は澤村に向かって頭を下げる。

「お願いします。これ以上は止めて下さい」

杢之介を問い質すゆう。

「なぜ、いざというとき、戦わない。人を殺すために出かけるんですよね!その刀は飾り物ですか?」

「もともと初めに手を出したのは、こちらです…こんなことを繰り返すのは、もうやめです」

そう反応した杢之進は、澤村と共に残党の住処(すみか)に向かっていく。

そこに、悪党たちが戻って来た。

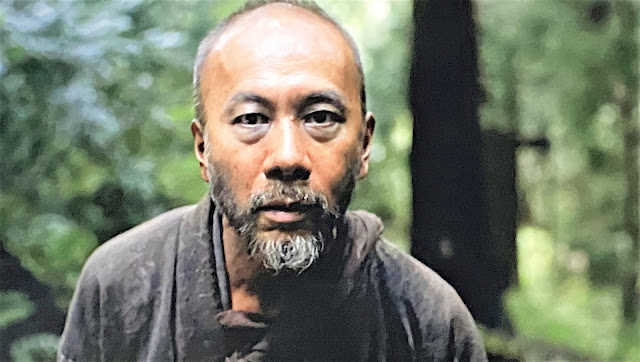

|

悪党たちを視認する澤村

|

悪党たちを視認する杢之進

「抜け!お前の実力を見せてみろ」

「止めて下さい」

澤村に煽(あお)られ、悪党たちと対峙する杢之進。

レイプされるゆうを視界に納めつつ、悪党たちに棍棒で大立ち回りする杢之進。

剣で向かってくる悪党どもを打ち砕いていくが、棍棒の威力も使い果たし、首領の剣を突き付けられ、身動きできなくなった杢之進。

そこに、形勢を見ていた澤村がやって来て、いとも簡単に悪党を斬り捨てていく。

抜け殻のようになった杢之進は、「時がない」と言う澤村の出立の告知を拒絶する。

「私のことは、外して下さい。私には、とても無理です」

「駄目だ。お前を連れていく。明日、朝迎えに来る。ここで起った些細なことは忘れろ。俺たちがこれからするのは、もっと大きいことだ。お前が行かないときは斬るからな」

「教えてください。澤村さんは、どうしてあんな風に人が斬れるんですか?…私も斬りたい。私も人を斬れるようになりたい、私も人を斬れるようになりたい!」

何度も繰り返し、そう叫び、頭を抱え、蹲(うずくま)る杢之進。

明朝、澤村が杢之進を迎えに来ると、寝床はもぬけの殻だった。

逃走した杢之進を追う澤村のあとを、ゆうも付いて来る。

山の中で澤村が、杢之進に呼び掛ける。

「一緒に江戸へ行くのは止めだ!今からおまえを斬る。それが嫌だったら、俺を斬れ!一人斬れば、肝も据わる。それができなければ、あいつ(刀のこと)というものに意味がない…俺に勝ったら、江戸に行け!分かったか!」

その声を聞きながら、山を上り続ける杢之進。

「何で、何でそんなに、杢之進に拘(こだわ)るんですか?」

ゆうが澤村に問いかける。

「本気のあいつに勝つ。俺自身が使い物になるかを確かめる」

澤村も杢之進も、悪党との戦いで傷を負っており、木の幹で休みながら、ぼんやりと、てんとう虫を眺めている。

「てんとう虫は、上へ上へと向かおうとする。上るところがなくなると、天に飛び立つんです」

そう言うや、山の奥へと上って杢之進。

後を追う、澤村とゆう。

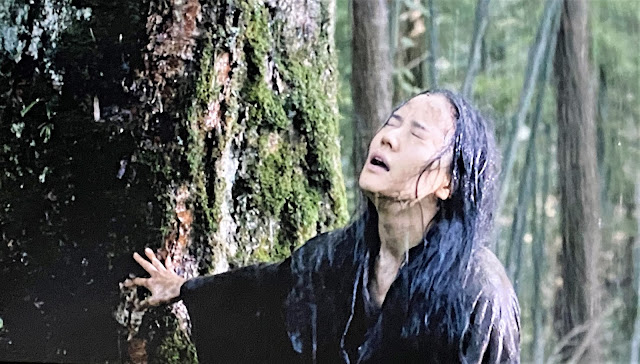

雨が降り、止んだところで、杢之進が草むらにうつ伏していた。

澤村は剣を抜き、杢之進に近づく。

「止めて下さい。もう、止めて下さい!」

喚き叫ぶゆう。

澤村が斬りかかると、杢之進は立ち上がり、剣を振り回す。

膝立ちで向き合った杢之進に、澤村が刀で振りかかるや、杢之進は澤村を一刀のもとに斬り捨てた。

杢之進は、そのまま山の奥へと消えていく。

残されたゆうは、絞るように泣き叫ぶだけだった。

【主題の提起が明瞭で、過剰な演出があっても、映画的に面白かった。何より強い作品だった。秀作である】

2 やられても、やり返さない「正義」の脆さ

「刀は皮肉なことに人を殺すための道具として生まれて、その人の生き死にを扱う人がいるっていう風にしたかったです。 話の展開の中でその刀がどうなるのかという見方もあるので、そういうことを意識して冒頭をつくりました」(塚本晋也監督インタビュー)

この言葉は、「斬、」というタイトルの意味が、監督インタビューの中でも、明瞭に指摘されている。

「『斬。』とマルで終わってしまう感じではなくて、『斬っちゃうとどうなるの?』というような、そこからまだ続いていくイメージを持ちたかったんです」。

「『野火』のラストシーンに繋がっている」という塚本監督の説明でも分かるように、「『、』の部分が斬ったあとの涙にも血にも見える」というイメージを、観る者の脳裏に焼き付け、想像力を喚起させるということである。

【因みに、『野火』のラストシーンとは、「戦争の予感を感じる田村の顔が炎に包まれる」(監督の言葉)というもの。拙稿 人生論的映画評論・続「野火」を参照されたし】

|

| 「野火」より |

―― 以下、「」内は、監督の説明・言葉である。

だから、太平洋戦争で取り残された兵士たちが人肉で飢餓を満たし、その精神を焦がし、自壊させる「野火」の凄惨さが時代劇版と化して、復元する。

|

| 「野火」より |

|

| 同上 |

「『野火』で広がった“戦争”というテーマをシンプルに表現できないかと思ってできたのが『斬、』」であるということだ。

「斬る」ことによって精神を荒廃させていく物語の基軸が、「戦争のあらゆる兵器がぎゅうっと一本の刀に集約していく」というメッセージに結ばれるのは、観ていて極めて分かりやすい。

それは、「鉄と人間の合体という話」として有名な、「鉄男」ともリンクしていることが判然とするだろう。(「鉄男」は二度観たが、正直、批評する気になれず)

|

| 「鉄男」より |

「シンプルな『棒』と暴力の歴史」の悪しき融合が、そこに在る。

それ故、映画の主人公・杢之進が、「最後は鉄と合体した『鉄男』」と化す。

かくて、「一本の『刀』という金属と、一人の『人』との関係は、『鉄』と『人間』というテーマを、シンプルな形で表現」されるに至るのだ。

「大人代表」=「見せかけの善人役」として描かれた澤村が、「若い人たちを戦地に連れて行こうとしている限り、本当に恐ろしいことになってしまう」という危機感を抱く監督自身の説明で判然とするように、「若者代表」の杢之進を戦地に赴く事態を回避させること ―― これが、この国の「大人の責任」である。

この問題意識が「自分のテーマ」になっていると、映画作家・塚本晋也監督は言明する。

そのテーマには、戦場のリアリズムに鈍感になった日本人の、「想像力の欠如」に対する懐疑心が張り付いている。

斯(か)くして、「時代劇的なヒロイズム」は弾かれ、危機的状況に無頓着になった大人たちに、警鐘を鳴らす映画になった。

なぜなら、「時代への不安感」が「一向に消えない」からだった。

「そんな“不安”の悲鳴のような叫び」が、「“1本の刀を見つめる若い浪人”」の魂の構図のうちに遷移する。

「暴力」が放つ圧倒的なリアリティを、私たちは凝視せねばならない。

本篇の基幹メッセージを要約すれば、こんなところだろうか。

話を変える。

例えば、「和理非」(非暴力)を標榜(ひょうぼう)した香港の100万人デモや、理不尽極まるクーデターを断行し、民主派政府をテロ組織と指定したミャンマー軍政に対する無数の市民たちの大規模な戦法について、作り手の危機意識と背馳(はいち)し得ないとは考えられない。

|

2019年6月9日に香港であった大規模デモ。主催発表では103万人が参加/時代の風景「香港、燃ゆ」より

|

| アウンサンスーチー氏の肖像画を掲げ、ミャンマー国軍によるクーデターに抗議する人たち=大阪市中央区の大阪城公園 |

気になるので、その辺りの考察を伺いたいものである。

―― ここで勘考したい。

「非軍事の平和主義」を唱道する人もいるが、「非軍事」≠「平和」というシビアな見解を有する人もいる。

更に例証すれば、「七人の侍」の場合、村の「平和」(「秩序」)を守るために、ギリギリまで追い詰められた農民たちが依拠した唯一の手立ては、村それ自身を武装化することだった。

|

| 人生論的映画評論「七人の侍」より |

「生」と「食」を、盗賊から守るためである。

|

| 蹄の轟と共にやって来た野伏せり(山賊) |

武力(「暴力装置」)の導入によって村の「平和」(「秩序」)を守るのは、農民たちの生存戦略以外の何ものでもなかった。

―― 以上の文脈で考えれば、物語の主人公・杢之進のマインドワンダリング(心理の彷徨)の行動様態を理解し得るだろう。

やられても、やり返さない彼の平和主義の本質が、疑似軍事(見せかけ)の平和主義という風に捕捉できるからである。

だから、煩悶する。

塚本監督にとって、この煩悶こそ第一義的なことであったに違いない。

そもそも、「絶対平和主義」に拠って立つ杢之進は、「絶対平和主義」が通用しない京都行を選択したのはなぜか。

「人を斬る」ための刀を差して、京都行を選択した杢之進は、「今こそは、本来の仕事をしに行かないと」と言い切った。

「本来の仕事」とは、「御公儀に馳せ参じる」=激動の政治状況に踏み込んでいくこと。

そのために、「人を斬る」能力を発揮する。

それを承知で引き受けた杢之進は、「人を斬る」ことができない。

「人を斬る」ことができないで煩悶するのだ。

だから、京都行を断念する。

|

「私のことは、外して下さい。私には、とても無理です」

この脆さは、「絶対平和主義」=「正義」という観念の脆さである。

やられても、やり返さない「正義」の脆さが、そこに垣間見える。

作り手は、「斬る」ことによって精神を荒廃させていく物語を仮構し、その精神の荒廃で悶(もだ)える若者を描き切った。

やられても、やり返さない若き剣士の煩悶を描き切ることで、戦地に赴く事態を回避させる物語を仮構したのである。

「若い人たちを戦地に連れて行こうとしている限り、本当に恐ろしいことになってしまう」

この危機感を抱懐し、「『斬っちゃうとどうなるの?』」というイメージを被せて、反戦のメッセージを強烈に訴えるのだ。

果たして、やられても、やり返さないという行為が、「絶対平和主義」=「正義」という観念のうちに結ばれるのか。

|

「止めて下さい」

【拙稿 心の風景「『やられたら、やり返す』 ―― それは、人類が本能的に獲得してきた「生き延び戦略」の結果である」を、補筆・改稿し、コアな文面を引用したものです】

3 「やられたら、やり返す」 ―― それは、人類が本能的に獲得してきた「生き延び戦略」の結果である

「やられたら、やり返す」 ―― それは、人類が本能的に獲得してきた「生き延び戦略」の結果であって、人間が進化的に手に入れた「包括適応度最大化」(生物の利他的行動を進化の観点から説いたW.D. ハミルトンの仮説)の産物でもある。

|

| W.D. ハミルトン |

そのことは、「やられっぱなし」の状態を放置していたら、「強い者勝ち」の状況を許容してしまう現実が跋扈(ばっこ)することを意味する。

「やられたら、やり返す」ということは、必ずしも、身体的暴力を肯定するものではないのだ。

例を挙げてみよう。

なぜ、ノーベル平和賞を受賞していないガンジーが、「マハトマ」(偉大な魂)という尊称を受けたのか。

「非暴力(アヒンサー)」という、古代インドの宗教に共通する重要な思想の理念でありながら、「無抵抗主義」≠「不服従」という観念体系を有し、それが人々を動かし、且つ、動かした人々との協力によって、歴史を変えるパワーを持ち得たからである。

ガンジーの「非暴力・不服従」という観念体系が、土着商品の愛用奨励(スワデーシー)による英国製の綿製品の不着用の呼びかけや、英貨排斥(イギリス商品のボイコット)、そして、アフマダーバードからダンディ海岸までの380kmに及ぶ「塩の大行進」、等々に代表されるガンジーの戦略・戦術(第一次、及び、第二次「非暴力・不服従運動」)は、恐らく、それ以外にない有効な方略として、まさに絶妙のタイミングで遂行されていく。

|

| 「塩の大行進」(ウィキ) |

身体的暴力を肯定しない典型例として、「やられたら、やり返す」という、人類が本能的に獲得してきた「生き延び戦略」が、ガンジーの「非暴力・不服従」という観念体系のうちに体現されていると措定するのは否定し難いだろう。

|

| 糸車を廻すガンジー(ウィキ) |

その「非暴力・不服従」という闘争戦術を受け継いだ、キング牧師が主導した公民権運動が一定の成果を収め、良かれ悪しかれ、「アファーマティブ・アクション」(積極的差別是正措置)に繋がったのも、運動の背景となった国家が、今なお様々な問題を抱えているにせよ、20世紀に、WTO(世界貿易機関)・市場経済と共に、「自由民主主義」という世界システムを確立した国民国家・アメリカであった事実と無縁ではないと言っていい。

|

| 人種差別撤廃を求めるデモ「ワシントン大行進」(ウィキ) |

|

| キング牧師による"I Have a Dream"の演説(ウィキ) |

然るに、この「非暴力・不服従」という闘争戦術が、ナチス・ドイツ(国家社会主義ドイツ労働者党)に通用するのか。

「水晶の夜」(クリスタル・ナハト)で襲撃・放火されたユダヤ人のインテリ層が、当時、ナチスの意図をほぼ正確に見抜いていたにも拘らず、危機脱出に緩慢だったユダヤ人がいたことが示すのは、「正常性バイアス」(都合の悪い情報を過小評価する傾向。「日常性バイアス」とも)の心理で説明可能だが、それでも、組織的なホロコーストの断行については、少なからぬユダヤ人の想像の域を超えていたに違いない。

|

| 「水晶の夜事件」/暴動で破壊されたユダヤ人商店のショーウィンドーのガラス(ウィキ) |

|

| 「正常性バイアス」 |

この世の中には、「非暴力・不服従」どころか、完全に無抵抗であっても、全く通用しない国民国家がゴマンとあるということだ。

|

| ラインハルト・ハイドリヒ議長(親衛隊全国指導者)のもと、ユダヤ人の「最終的解決」を決めた「ヴァンゼー会議」(1942年)が開かれたヴァンゼー別荘 |

「非暴力・不服従」の典型的ケースとも言える、チベット僧の焼身自殺が多発しても、消火した後、なぶり殺しにする国民国家が、この世に在るというアクチュアルな問題の理不尽さ。

そこには、一方的に「やられっぱなし」の状態が続き、「やられたら、やり返す」という、人類が本能的に獲得してきた「生き延び戦略」すらも無化されてしまっているのである。

残念ながら、この世には、一方的な暴力の攻勢に対して、相手の暴力と均衡を保持することでしか、「相対的平和」 (極端に言えば「相互確証破壊」) を確保し得ない現実が存在するのだ。(米国の国際政治学者・ケネス・ウォルツが提示した、「ネオリアリズム」という国際関係論でもいい)

|

| ケネス・ウォルツ |

この問題は、基本的に、虐めのケースでも同じこと。

ピアプレッシャーの心理の影響下で、自己解決能力を持ち得ない子供の集団内にあって、「やられたら、やり返す」という有効な選択肢が解体され、「抵抗・不服従」の機能を失った特定の子供に対して、私たち大人は「我慢しろ」と言えるのか。

一方的に「やられっぱなし」の状態を、件の子供に求めるのか。

その状態を放置しておくならば、相当程度の確率で、件の子供への暴力的攻勢は、いよいよ膨張し、自我が壊された挙句、その子供が自死する悲劇を防ぐことは困難になるかも知れない。

ここで緊要な事態は、虐めることで、神経伝達物質・ドーパミンが分泌され、それが自己膨張し、虐めには終わりが見えなくなるという悪循環のサイクル(私は、これを「負の未完結」と命名している)。

これが厄介なのだ。

SNSの悪口・誹謗中傷と同様に、虐めの対象人格の苦痛を射程に収めたら快感に浸れるので、虐めは加速的に膨張していく。

これが虐めの構造である。

ここで明瞭に言えるのは、この状態の放置が、人類が言語獲得以前から確保していた「道徳的怒り」の感情を放棄することになるのだ。

それは「不正義」の許容になる。

「正義」(JUSTICE)とは、「社会正義」(SOCIAL JUSTICE)の視座で考えれば、「公正」の観念をコアにした、「ルールに守られ、秩序を維持し得る状態」。

これが「正義」についての、私の定義である。

従って、「ルールなきアナーキーな状態」の放置こそ、「不正義」の本質である。

だから、自己解決能力を持ち得なかった子供には、何某かの形で、大人の介在を求める義務を課す。

|

| 我が子にイジメ傍観者を推奨する親たち |

重要なのは、その義務をルール化することである。

罰則規定のない条例化・法制化を整備し、教育機関で徹底的に情報の共有を図り、ごく普通の日常性として浸透させていくことである。

―― ここで、議論を本質的な問題に収斂させたい。

「やられたら、やり返す」という「報復性」の問題を考える上で非常に興味深いのは、ゲームの形で一般化した「ゲーム理論」である。

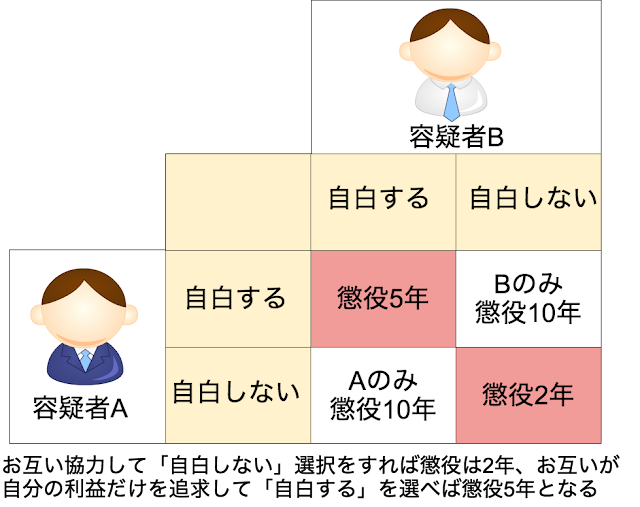

その「ゲーム理論」(自分の得点を高くするにはどうするか、という手立てを求める数学理論)の一つに、「囚人のジレンマ」という有名なゲームがある。

「囚人のジレンマ」とは、二人の人間(囚人)に、「協力」か「非協力」かという二つの選択肢が与えられた際に、自己の利益を最大化するような非協力行動を選択した方が好結果を得られるが、しかしそれは、双方の囚人に該当することであって、双方の囚人が非協力行動を選択した場合、却って、双方ともに望ましくない結果が生じる状態(ジレンマ)が生まれるというゲームである。

|

| 「囚人のジレンマ」 |

この囚人のジレンマ状況の中に、ロバート・アクセルロッド(アメリカの政治学者)が実験した、「応報戦略」という名の「しっぺ返し戦略」がある。

この囚人のジレンマ状況で、いかにして、「互恵的利他関係」が達成・維持されるかを理解するための戦略である。

まず、ゲーム理論に関わる研究者を、繰り返し、囚人のジレンマ状況での戦略選手権に招待する。

応募された戦略を総当たりで対戦させ、その得点を比べたら、優勝したのは、初回は協力し、それ以降は、相手が前回に選んだ選択を模倣するという戦略だった。

これは、応募された戦略の中で最も単純な戦略であり、「応報戦略」として広く知られるようになった。

多くの批判を受けていることを承知で、ロバート・アクセルロッドは、「応報戦略」の強さの秘訣として、次の4つの特徴を挙げている。

|

| 「応報戦略」 |

① 「上品さ」(自分から進んで非協力を取らない)

② 「報復性」(相手が非協力を取ったら、即座に非協力で返す)

③ 「寛容さ」(かつて、非協力を取った相手でも、再び協力してくれれば許す)

④ 「分かりやすさ」(前回の相手の取った手を、そのまま返す「応報戦略」は、その行動方針が相手に分る)

従って、「上品さ」と「寛容さ」を備えているので、「応報戦略」は協力的傾向を持つ戦略と相互協力を達成しやすい(相手は非協力よりも、相互協力を達成する方が、得点が高くなる)ことが分る。

しかし、その一方で、その「報復性」の故に、非協力的な戦略から簡単に搾取されることがない。

また、その「分かりやすさ」のために、「応報戦略」と対峙する相手は、「応報戦略」に付け入る隙がないこと、更に、「応報戦略」を上手に実行しようと考えれば、自分も協力するしかない現状が、逸速(いちはや)く理解できるのである。

|

| 報復と赦しの心理 |

つまり、「囚人のジレンマ」に陥った状況下で、最も高い得点が得られる「応報戦略」の有効な理由は、相互協力を達成しやすいことと、非協力的な戦略の搾取を許さない点にある。

これが、「応報戦略」という方略の最大、且つ、合理的な戦略である所以なのだ。

そして、この「応報戦略」は、「人の善意は信じるが、やられたらやり返す」という対他戦略と、基本的に同質の構造性を持つということ。

更に言えば、智略を駆使した「やられたらやり返す」という対他戦略が、「やられっぱなし」の状態を放置することで生じる「独裁者利得」を押し返す、私たち人類の進化の産物であること。

この一点に尽きるだろう。

人類の進化の知的過程の産物としての、このように複雑で、リアルな構造性を理解することなしに、綺麗事満載の情感的な物言いで、人間の複雑さを簡便に処理することだけは止めた方がいいと思う。

【人生論的映画評論・続「未来を生きる君たちへ」(スサンネ・ビア監督)も参照されたし】

|

| 「未来を生きる君たちへ」より |

【参考資料】 社会心理学(北村英哉・大坪庸介著 有斐閣アルマ 2012年、P156-157) 人生論的映画評論「ガンジー」

(2021年6月)

0 件のコメント:

コメントを投稿