1 「生きとってくれて、ありがとな」

昭和三十三年 夏

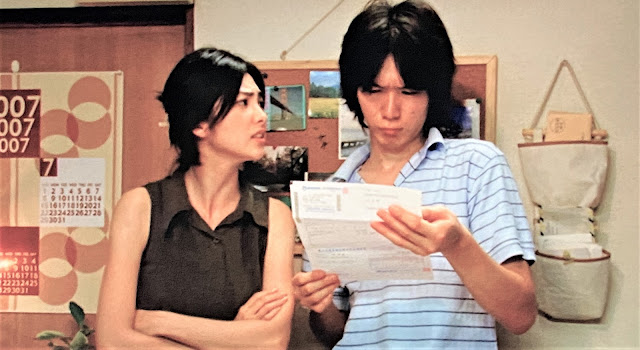

大空建研という建築事務所に勤める平野皆実(みなみ/以下、皆実)。

|

| 皆実 |

復興が進む広島の街の一角にあるスラムで、母フジミと穏やかに暮らしている。

|

| 皆実とフジミ |

皆実には、疎開先の伯母の家に養子に入った弟の旭(あさひ)がいる。

その旭からのハガキを読みながら、疎開先の水戸へ、フジミに随行し、迎えに行った6年前のことを思い出していた。

7年間、離れ離れに暮らした旭は、友達も死んでしまった広島へ戻りたくないと吐露し、皆実に謝罪する。

|

| 「旭、また一緒に暮らそうや」(皆実) |

|

| 嫌がる旭 |

「うちらは姉弟じゃけん。それは変わらんけぇ。伯父さんと伯母さんを、本当のお父さんとお母さんと思うて、大事にするんよ。ええね」

「うん、また会えるよね」

|

| 姉弟の話を聞いている |

そんな折、事務所の同僚の打越(うちこし)が、会社を休んだ皆実の家を訪ねて来た。

皆実が振舞った雑草料理を美味しいと褒める打越。

「平野さん、きっと、ええ嫁さんなるで」

|

| 打越 |

その言葉を聞いた瞬間、皆実は原爆で苦しんで逝った妹の翠(みどり)の声がフラッシュバックする。

「“お姉ちゃん、お姉ちゃん、熱いよ、熱いよ”」

突然、皆実は立ち上がって、打越に言い放つ。

「うちは、嫁なんぞ行かん。帰って下さい」

「何か、悪いこと言うたんじゃろか」

反応しない皆実に明日は出て来られるかと尋ねて、打越は帰って行った。

翌日、皆実は会社を出たところで、大きな契約を取った打越に「おめでとう」と言って、昨日の行為の謝罪に代える。

打越は洋服店に行き、好きな人へのプレゼントの見立てを皆実に頼み、ハンカチを選んでもらうのだ。

早々に帰る皆実を追い駆けて来た打越は、そのハンカチを皆実に渡すのだった。

気持ちが通じ合う二人だったが、皆実の耳元に、またも翠の呼ぶ声が侵入してくる。

「ごめんなさい。うち、ごめんなさい」

皆実は堰堤を駆け下りて、転んで手をつき、目の前の川を見詰める。

「お前の住む世界は、そっちではない、と誰かが言っている」(モノローグ)

ここでも、フラッシュバック。

「“翠!翠!お母さん、翠、翠、どこ?”」

そこに追い駆けて来た打越に声を掛けられ、我に帰るのだ。

|

| 「どしたん?」(打越) |

「打越さん、教えてください。うちは、この世におってもええんかね」

「話してくれんか?」

以下、皆実の告白。

「13年前、うちは5人家族じゃったんです。両親と妹の翠と弟の旭がいて。旭はまだ小さかったから、伯母さんのところに疎開に行っていて、8月6日、あの日は朝から眩しいくらいに晴れていた。父は前の日から会社に泊まっとった。うちと翠は、いつものように学校に行ったんです。ピカが落ちたのは、学校に着いてすぐじゃった。あの一瞬で、街は変わってしもうた。いいや、消えてしもうたんじゃ。家も人も、何もかも。まるでおもちゃみたいに飛ばされて、焼かれて、溶けた」

「その時、君はどこにおったん?」

「学校の倉庫に。建物疎開の作業に行く日だったんじゃ。うちは先生に言われて、釘抜き(を)取りに。じゃけん、助かったんじゃ。外におった友達は、皆死ぬか、大火傷して。家は殆ど壊れとった。お母さんは見つからなくって、何時間歩いたか分からんようになっとった。妹の翠が、瓦礫の中で偶然見つかった。うちは翠を背負うて、当てもなく歩いた」

|

| 「妹の翠が、瓦礫の中で偶然見つかった」と聞き、衝撃を隠せない打越 |

赤トンボを歌いながら、妹を背負って歩く皆実。

【「建物疎開」とは、空襲による火災防止のために建物を取り壊して、「防火地帯」を作ること】

「妹さん、無事じゃったんか?」

「うちの背中で、そのまんま。熱いよう、熱いよう言うて。最後に、お姉ちゃん、長生きしいねって」

「もうええよ、もうやめ」

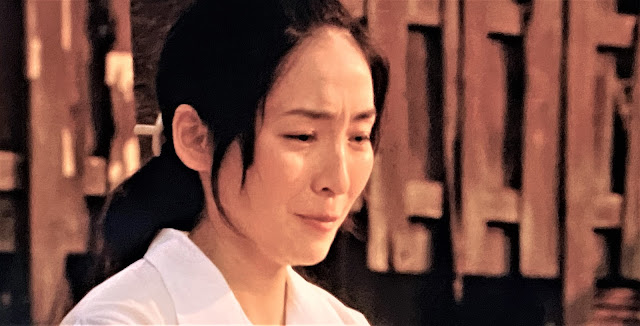

打越は皆実の肩に手を置くが、皆実は泣きながら話し続ける。

「父は仕事に行っとったまんま、会社の建物ごと潰れて、骨も見つからんかった。母に会えたんは、一週間後。漸(ようよ)う救護所で見つけたんじゃ。顔も分からんくらいに腫れあがっとって、その後、一か月も、目、見えんかった。じゃけん、母は、何にも見とらんのよ。あの日のことも。翠がどんな風に死んでいったかも。何にも。うちが忘れてしもうたら済むことなんかも知れんけど、でも、忘れられんのです。何かを見て綺麗だなあって思ったり、楽しいなあって思うたんびに、どこからか、声が聞こえてくるような気がするんよ。お前の住む世界は、そっちじゃない言うて。だって、うちらは誰かに死ねばいいと思われた。それなのに、こうして生き延びとる。そうじゃろ。打越さん、うちら一番怖いこと、何か分かる?」

|

| 「母は、何にも見とらんのよ。あの日のことも。翠がどんな風に死んでいったかも。何にも」(皆実) |

|

| 「打越さん、うちら一番怖いこと、何か分かる?」 |

首を横に振る打越。

「死ねばいいと思われるような人間に自分が本当になっとる。それに、自分が気づいてしまうことなんよ。じゃけん、うちは幸せになったらいけんような気がして。誰かに聞いて欲しかった」

嗚咽しながら、もう、言葉にならなくなった皆実を優しく抱き留める打越。

「生きとってくれて、ありがとな」

「嬉しかった。でも、それきり、力は抜けっぱなしだった」(モノローグ)

風邪を引き、会社を休んでいる皆実の家に、打越が見舞いにやって来た。

打越を見送り、明日は会社に行きたいと言う皆実だったが、翌日もまた休み、同僚がまた見舞いに来た。

皆実は熱が下がらず、咳き込み、髪も抜け始め、「うち、もうすぐ要らんようになるけん」と言って、父に買ってもらった髪留めを、フジミに渡すのである。

「その夜に真っ黒な血を吐いた」(モノローグ)

皆実は寝込む日が続き、水戸から旭が見舞いにやって来た。

「夏休みだっぺ。だからさ、たまには顔見ろって、母さんが…伯母さんがさ」

|

| 成長した旭(中央) |

「もう、何も喉を通らない。ただ、生ぬるい塊だけが駆け上がっていく。ただの血ではなくて、内臓の破片だと思う」(モノローグ)

皆実は旭と一緒に、家の前の原っぱに座って旭が川に石を投げる姿を見ている。

「お父さんや翠の顔、覚えとる?」

「うん」

「嘘ついて」

「これ、毎日見てっから」

旭は子供の頃の5人家族の写真を取り出して、皆実に見せた。

|

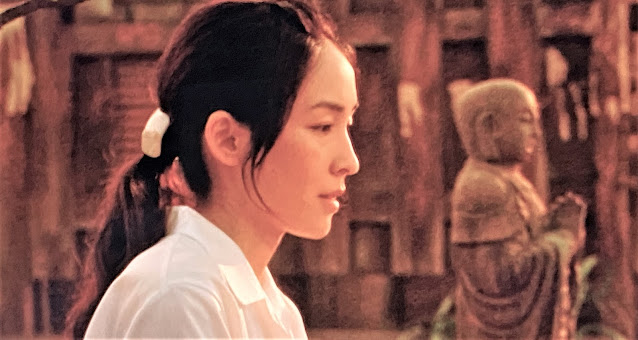

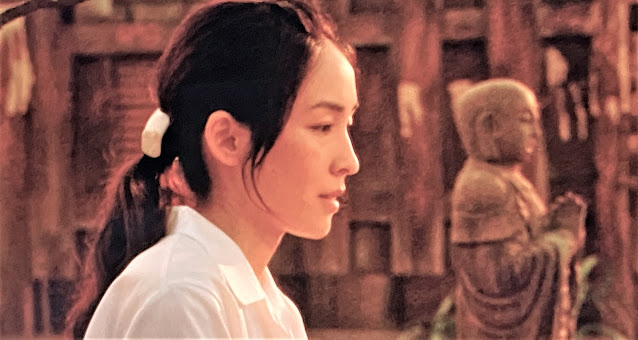

| 翠 |

「あんたが、水戸へ行く前の日に撮った。懐かしいなぁ。家にあったのは、皆焼けてしもうたんよ。この翠の髪、うちが結うてやってんよ…長生きしいねって、言うたんよ。あれは、自分がもっと生きたいっちゅうことじゃったんじゃろうね」

「何で、広島だったんだ。何で、原爆は広島に落ちたんだよ」

「それは違うよ。原爆は落ちたんじゃのうて、落とされたんよ」

皆実は写真を旭に渡す。

「これは旭が持っとき。ほいで、うちら家族のこと忘れんといてね」

「姉ちゃん」

「離れて暮らしてても、名字が違(ちご)うても、たとえ、もう二度と会えんようになっても、うちらは家族じゃ。それは誰にも変えられん」

そこに、打越がやって来た。

カープ(広島東洋カープ )ファンの二人は、川に石を投げ合って、実況中継の真似事をする。

それを後ろで見ていた皆実は、翠のいる天空にハンカチを掲げると、そのまま倒れ込む。

「ひどいなぁ。てっきり私は、死なずに済んだ人かと思ったのに。なぁ、嬉しい?13年も経ったけど、原爆を落とした人は、私を見て、“やった!また一人殺せた!”って、ちゃんと思うてくれとる?あぁ、風?夕凪が終わったんかね。何度、夕凪が終わっても、このお話は、まだ…」(モノローグ)

|

| 「夕凪の街」のラスト |

「このお話は、終わりません」(石川七波のモノローグ)

【夕凪とは、陸から海に向かって空気が流れる「陸風」のことで、無風の時間になるので「瀬戸の夕凪」と呼ばれる】

|

| 「風が全然ないんだね」(東子)「夕凪っていうらしいよ」(七波/右)「夕凪か」(東子)「夕凪の街…」(七波) |

以下、「桜の国」へと物語は繋がっていく。

2 「七波は、皆実姉ちゃんに、ちょっと似てるような気がする。だから、お前が幸せにならないとな」

平成一九年 夏

定年退職した石川旭が、最近、不審な行動をするのを心配する娘の七波(ななみ)と、医師である息子の凪生(なぎお)。

|

| 旭 |

|

| 電話料金が高いので驚く七波と凪生 |

散歩に行くと言って、出かける旭を尾行する七波。

駅の公衆電話で電話をかける父を見つけた七波は、突然、小学校時代の友達・東子(とうこ)に声をかけられた。

|

| 東子(左) |

切符を買って改札に向かう旭を見て、お金もなく尾行を諦めようとする七波だったが、東子の後押しで、電車を降りて広島行きの夜行バスに乗り込む旭に続いて、バスに同乗する。

【東子は現在、凪生の病院の看護師をしている】

バスの中で、東子に小学生の頃、同じようなことがあったと言われた七波は、覚えていないふりをする。

「本当は覚えてる。あの桜並木の街で暮らした日々。忘れよう、忘れようとしてきた時代のこと」(モノローグ)

平成二年 春

小学5年の七波は野球部の練習の帰路、東子にお金を借り、二人で、凪生が喘息で入院する病院に向かった。

|

| 七波(左)と東子 |

病室で桜の花びらを舞いて凪生を喜ばすが、それを見つけた付き添いの祖母フジミに叱られる。

そのフジミが突然倒れてしまうが、何事もなかった。

そして今、七波は東子の寝ている横顔を見ながら物思いに耽る。

「会いたくなかったな。この人の服といい、髪といい、あの桜の街の陽(ひ)だまりの匂いがする」(モノローグ)

広島に到着した七波は、凪生に電話で広島にいることを伝える。

父の後を追尾すると、昔の知人女性たちの家を訪ね、労わるようにハグをする旭。

東子は平和公園へ行き、七波は更に追っていくと、旭が平野家の墓で手を合わせる姿を見届けた。

旭が去った後、七波は墓に手を合わせると、墓に刻まれた旭の家族の碑銘を確認する。

この墓に、祖母のフジミも眠っているのだ。

「お祖母ちゃんが死んだのは、まだ桜並木の街で、団地に住んでいた頃」(モノローグ)

平成二年 夏

家に帰って声をかけると、フジミが七波を翠の友達と勘違いしたりして、戸惑う。

「翠って、誰?」

現在。

次に旭が向かったのは、実家近くにあった被爆地蔵。

そして、皆実が息を引き取った場所に手を当て、深く頭(こうべ)を垂れる父。

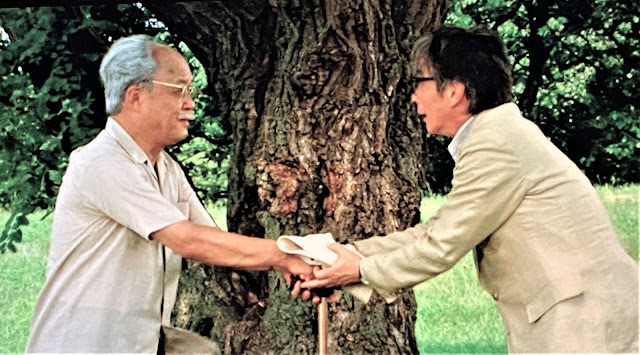

そこに、年老いた打越がやって来て、久々の再会を果たし、固い握手を交わす。

|

| 打越 (左) |

「お元気そうで」

「すっかり変わってしもうたじゃろ、広島も。早いもんじゃの。もう、50年」

昭和三十三年 夏

皆実の葬儀が終わり、旭は川に石を投げ、打越に決意を告白する。

「俺、来年、広島の大学受ける。広島に帰って来るよ」

「そうか」

旭はその言葉通り、フジミの住む荒屋(あばらや)に引っ越して来た。

道案内をしてくれた近所の京花(きょうか)は、フジミの仕事の手伝いをしている心優しい少女だった。

|

| 京花(右) |

父が亡くなり、兄と二人暮らしだと言う京花。

|

| 京花の身の上を話す母 |

その少女が、勉強ができずに居残りをさせられ、教師に「竹でぶたれた」と旭に吐露する。

「うちね、赤ちゃんの時に、ピカの毒に当たったんよ。それで、足りないことになってしもうたんと」

「誰が言ったの?先生もか?何でも、すぐ原爆のせいだって決めつけるのは、おかしいな。京ちゃんは優しくて、賢い子だよ」

そう言って、頭を撫でる旭は、京花の勉強を見ることになる。

現在。

旭と打越の様子を遠目に見ながら、東子の携帯のメモを探すと、東子から借りたカーディガンのポケットから凪生からの手紙が出てきた。

そこには、東子の両親が来て、「娘(東子)と会わないように」と言われたことが書かれていた。

「“僕は、祖母や父や姉に大切にされて、今まで生きてこられました。東子さんのご両親だって、同じだけ東子さんのことを大切に思ってこられたはずですよね。だから、その人たちを裏切ったり、悲しませたりする権利は、僕にあるとは思えない。僕たちはもう、会わないほうがいいだろう…”」

凪生の手紙の文面である。

その後、旭は広島平和記念資料館に入って行った。

東子は資料館を見た後、体調が悪くなり、七波が近くのホテルに連れて行く。

|

| 資料館の写真を見てショックを受ける東子 |

七波はホテルのドアを開けるや、団地の自宅に帰って、母が咳き込んで血を吐いて倒れていた光景が侵入的に想起する。

|

| 血を吐いて倒れる母・京花 |

フラッシュバルブ記憶(閃光記憶)である。

東子をベッドに寝かせると、七波は祖母と母が被曝者だったが、二人とも、そのことについて話してくれたことは一度もないと話す。

「どんなことがあったのか、家族が死んだ時、どんな気持ちだったのかとか。きっと、話すと、その時の気持ちが甦ってくるのが、嫌だったからかなと思うんだけど。あたしもそうだったからさ…あの街の団地で、お母さんとお祖母ちゃんが死んで、家は5人家族から3人家族になったんだよね」

その話を聞いて涙ぐむ東子。

|

| 「分かる。七波ちゃんの言いたいこと」(東子) |

【「被曝」とは体が放射線にさらされることで、爆撃によって被害を受ける「被爆」とは異なっている。だから、翠の場合は「被爆」である】

昭和四十七年 冬

洋品店のお針子募集のチラシを見つめる京花に、声をかける旭。

兄が結婚をして家を出ようとしている京花に、「家に来ればいい」とフジミに結婚の許可をもらおうとするが、フジミはそれを受け入れようとしなかった。

現在。

広島からの帰りのバスの中。

東子が本当は何もかも捨てて、ある人(凪生のこと)に会いに行くつもりだったと告白する。

しかし、拒絶されるのが怖くて諦め、七波について来たと言うのだ。

「広島に来られて良かったと思う。今度は両親と来る。あそこで、七波ちゃんに会えて良かった」

七波は眠りに就いた東子に語りかける。

「今日、お祖母ちゃんのお墓に行ったんだ。お祖父ちゃんも伯母さんも原爆で亡くなってて、翠って伯母さんなんて、たった10歳だった。皆実伯母さんは26歳。あたしはもう、その年を越えて生きてるんだよね。お母さんが42歳で死んだのが、原爆のせいかどうかなんて誰も教えてくれなかった。お祖母ちゃんが、80過ぎて死んだときには、もう、誰も原爆のせいかなんて言う人はいなかったよ。それなのに、あたしも凪生も、原爆のせいで、いつ死んでもおかしくない人間って決めつけられてるのかな。あたしが、東子ちゃんのいた思い出を全部忘れたいんだって決めつけたみたいに。東子ちゃん、こっちこそ、一緒に来てくれてありがとう」

七海は東子を送って、かつて住んでいた桜の団地に行き、凪生を呼んで、東子に引き合わせた。

凪生は、東子にいきなり辞表を出して、どこに行っていたのかと詰問するのだ。

七波は、かつて暮らしていた団地のベランダを見つめ、七波が生まれる前の両親へと思いを馳せる。

旭が東京への転勤し、母を連れて行くことを京花に話した後、「嫁さんも連れて行きたい」と言い、京花に改めてプロポーズをする。

「京ちゃんじゃないと、ダメなんだ」

旭が皆実とフジミがしていた髪留めを渡すと、京花は、後ろを向いて咽び泣く。

こうして二人は結ばれ、桜の木に包まれた団地に住むことになった。

|

| 結ばれ、幸福に暮らす両親の過去に思いを馳せる |

現在。

電車に乗って帰路に就くと、隣に旭が座り、驚く七波。

旭は、娘の七波が、広島にまで後を追ってきたことを知っていたのだ。

「広島に、何をしに行ってたと思う?」

再び、川縁で打越と石投げをしていた際のシーンが回想される。

皆実が倒れたことに気づき、駆け寄る二人。

打越が皆実の頭を膝に載せると、目を開け、微笑む。

「打越さん、旭。二人とも、何て顔しとるん。うち、幸せじゃったよ。なあ、二人とも、長生きしいね。ほして、忘れんといてな。うちらのこと」

そう言い残すと、皆実は息を引き取った。

「今年は、皆実姉ちゃんの五十回忌なんだ。それで、皆実姉ちゃんが、昔仲良くしてもらっていた人たちに会って、話を聞かせてもらってた」

旭は打越から受け取った写真を取り出し、七波に渡すのである。

「七波は、皆実姉ちゃんに、ちょっと似てるような気がする。だから、お前が幸せにならないとな」

それは昭和33年の夏、皆実が勤めていた会社で社長が撮った、打越ら同僚と共に写る皆実の写真だった。

3 被曝で壊された〈生〉なるものを拾い集め、鮮度を得て繋いでいく

被曝者を描いた映画を多く観ているが、今村昌平監督の「黒い雨」を超える作品は、これからもないだろうと、私は勝手に思っている。

|

| 「黒い雨」より |

それほど、凄い映画だった。

この映画に関して言えば、「夕凪の街」の麻生久美子が抜きん出て素晴らしいという印象を受ける。

―― 「桜の国」は台詞・モノローグなどで尽くされているので、ここでは、本質的な問題が提起されている「夕凪の街」についての、皆実基準の映画批評とする。

麻生久美子が演じた皆実が抱えるものの大きさは、極限状態下にあって、彼女の心に刻み残した傷跡の重さだった。

|

| 「お前の住む世界は、そっちではない、と誰かが言っている」 |

この傷跡の重さこそ、辛うじて被爆から逃れたものの、彼女の自我の中枢に鏤刻(るこく)された心の傷それ自身だった。

それは、「熱いよう、熱いよう」と呻く妹・翠を背負いながら、母を探して彷徨い続けながら、悶え苦しみつつ息を引き取った翠を助けられず、唯々、心の傷だけが膨れ上がり、自らが引き受けざるを得ない惨痛(さんつう)だった。

|

| 「熱いよう、熱いよう…お姉ちゃん、長生きしいね」(翠) |

「お前の住む世界は、そっちじゃない言うて。だって、うちらは誰かに死ねばいいと思われた。それなのに、こうして生き延びとる」

「死ねばいいと思われるような人間に自分が本当になっとる。それに、自分が気づいてしまうことなんよ。じゃけん、うちは幸せになったら、いけんような気がして。誰かに聞いて欲しかった」

|

| 「死ねばいいと思われるような人間に自分が本当になっとる。それに、自分が気づいてしまうことなんよ」 |

|

| 「じゃけん、うちは幸せになったら、いけんような気がして。誰かに聞いて欲しかった」 |

まさに、「サバイバーズギルト」(生存者罪悪感)である。

|

| サバイバーズギルト/生き残った者の苦しみ・罪悪感(イメージ画像) |

「打越さん、教えてください。うちは、この世におってもええんかね」

「話してくれんか?」

ここで、皆実の告白のエピソードになるが、「サバイバーズギルト」で自我消耗する個我は、告白することで、少しでも気が楽になるのである。

「誰かに聞いて欲しかった」

皆実の本音である。

存分に吐き出し、存分に泣き、存分に依存する。

それでいいのだ。

それは、〈生〉の意味を喪失した人間の「生き延び戦略」の、それ以外にない手立てである。

吐き出すという行為は、決して受動的ではなく、寧ろ、個我の主体的営為なのだ。

|

| 「ピカが落ちたのは、学校に着いてすぐじゃった」 |

吐き出した分だけ掬われるからである。

そして、映画で映し出されたのは、被曝者差別の問題。

これは尋常ではない。

二つのエピソードがインサートされていた。

その一つ。

風呂屋の湯船に浸かる皆実が、自分の左腕のケロイドとフジミの首筋のケロイドを見た後、流し場で体を洗う女性たちの背中のケロイドを見るシーンである。

「全体、この街の人は、皆、不自然だ。誰もあの事を言わない。未だに訳が分からないのだ」(皆実のモノローグ)

このシーンが意味するのは、かつて存在し、今でも存在する激甚な災厄が、まるで存在しなかったかの如く振る舞い、沈黙している底気味悪さである。

それは、原爆投下という激甚な災厄を風化させることで、被曝者差別のリアリティが抱える由々しき事態をも風化させんとする適応戦略であると言っていい。

何より原爆は、社会的弱者(障害者・女性・子供・児童)の命と未来を奪い、「異形の死」を強いた最も理不尽な人道犯罪なのである。

少なくとも、皆実は、そう考えた。

そのことは同時に、被曝者差別のリアリティを検証してしまうのである。

熊井啓監督の「地の群れ」(原作・井上光晴)で描き出された、「被曝者VS被差別部落民」という理不尽な世界が、ここにある。

|

| 「地の群れ」より |

|

| 「地の群れ」より |

もう一つのエピソード。

京花との結婚話を打ち明けられたフジミが、それを拒絶したエピソードである。

「あんた、被曝者と結婚する気ね。何のために疎開させて養子に出したんね。石川のご両親にどう言うたらええ…何で、うちは死ねんのかね。うちはもう、家族が原爆で死ぬんが見とうないんよ」

|

| 「何で、うちは死ねんのかね」 |

ここまで台詞にされてしまえば、もう、そこに加える何ものもない。

疎開させて養子になった旭が、被曝者(京花)と結婚することで儲けた二人の子(七波と凪生)へとDNAを繋ぎ、心身両面で逞しい〈生〉を享(う)けて、自らの活路を拓いていくのだ。

この映画は、詰まる所、被爆・被曝で壊された〈生〉なるものを拾い集め、鮮度を得て繋いでいく物語であった。

【なお、姉弟の会話の中の、「広島への原爆投下」という重要な問題提起については、4で言及する】

4 どのように弁明しようとも、原爆投下を認知し、許可を与えたトルーマンの行為を免責にする如何なる余地もない

以下、前述したように、広島への原爆投下に関わる気になる点について書いていく。

何より、「夕凪の街」での、弟の旭に対する皆実の明瞭な反応。

「原爆は落ちたんじゃなくて、落とされたんよ」

広島市、及び長崎市への原子爆弾投下は、「人口が密集した大都市に投下して市民を無差別に大量殺戮する」、「事前警告なしで使用する」という2点において、国際軍事裁判所憲章(注)で初めて規定された「人道に対する罪」であることは明白である。

|

| 原子爆弾の投下によって発生したキノコ雲。左が広島で右が長崎(ウィキ) |

これは、米軍の原爆投下が国際法違反の不法行為であるが故に、原爆被害者が米国に対する損害賠償請求権があるとして、1955年4月に国を相手に提起した「原爆裁判」で、1963年12月、東京地方裁判所は原告の請求を棄却したが、米軍の広島・長崎への原爆投下が国際法に違反すると判決したことで自明である。

|

| 「原爆裁判」で原爆投下が国際法に違反すると判決 |

(注)連合国4カ国(米英仏ソ)によって定められた戦犯協定に関わる憲章で、戦後のニュルンベルク裁判の基本法になった。

|

| ニュルンベルク裁判/ドイツの戦争犯罪を裁く国際軍事裁判(ウィキ) |

次に、姉の皆実に吐露した旭の問いかけが重要。

「何で、広島だったんだ」

何で、広島だったのか。

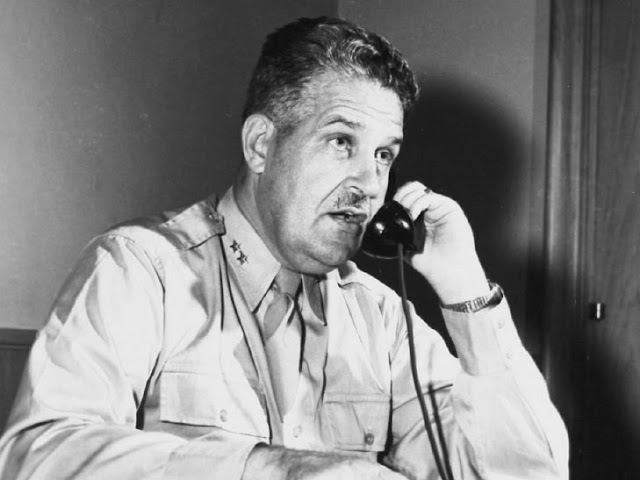

原爆の知識すらなく、原爆計画について何も知らされず、ルーズベルトの急死によって大統領に就任したトルーマンに対して、「マンハッタン計画」(原爆開発プロジェクト)の最高責任者レズリー・グローヴス陸軍少将は、「京都を救った男」(注)として有名な共和党保守派のヘンリー・スティムソン陸軍長官の監督下にあって、広島が「軍の大規模施設が集まる陸軍都市」であるという偽りの報告書をトルーマンに提出したことで、原爆投下の許可を得るに至る。

|

| レズリー・グローヴス |

|

| ヘンリー・スティムソン(ウィキ) |

|

ロバート・オッペンハイマー/マンハッタン計画を主導した科学者(ウィキ)

だからトルーマンは、報告書を読むことすらしなかった。

かくて、原爆の投下場所が軍事基地であり、決して一般市民をターゲットにしないことを求めるトルーマンの思惑と合致したが、実際に投下されたのが、一般市民が生活する「広島市中心部と工業地域」(照準点は相生橋付近)だった。

|

| 原爆ドーム付近旧相生橋(あいおいばし)の記念碑 |

|

| 朝日新聞社提供 |

(注)人口密集地の京都盆地こそ、原爆の破壊効果の正確な情報を得られるとして、多くの軍人・科学者の後押しもあり、最初の原爆投下地に京都を挙げたグローヴスにスティムソンが反対したのは、京都に投下すれば戦後の日本は反米的になり、ソ連寄りになることを危惧したからであるとされる。但し、「京都には空襲がなかった」と伝聞は誤解で、1月から6月にかけて5度にわたる無差別爆撃=「京都空襲」があった。最後の「西陣空襲」では109人が死傷したと言われる。以降、京都への空襲は停止されたが、停止理由は、原爆投下目標だったからとされる

|

| 京都盆地/盆地北部の大文字山より市街地を望む(ウィキ) |

|

| 西陣空襲 |

―― 以下、7月25日に、レズリー・グローブスが起草した「原爆投下指令書1」の文面である。

「第20航空群第509混成軍団(注)は、1945年8月3日ごろから以降、天候が許し次第、目標:広島、小倉、新潟、長崎のうちの一つに、最初の特殊爆弾を目視攻撃により投下することとする。この爆弾の爆発効果を観測し記録する目的で、陸軍省から派遣した軍と民間の科学者要員を運ぶためには、余分な機を爆弾搭載機に随行させることとする。これらの観測機は、爆弾の爆発点から数マイルの距離にとどまることとする」

(注)第509混成軍団とは、原爆投下作戦の極秘部隊のことで、指揮官は、「エノラ・ゲイ」の機長として有名なポール・ティベッツ大佐。因みに、「エノラ・ゲイ」の乗組員は12名だった。

|

| エノラ・ゲイの機長席から手を振るポール・ティベッツ(ウィキ) |

|

| 原子爆弾リトルボーイ(実物)/全長3.05 m・総質量4400 kg(ウィキ) |

トルーマンは被害を捉えた写真をスティムソンから見せられ、「こんな破壊行為をしてしまった責任は大統領の私にある」と述べている。

|

| 被爆後の広島市(ウィキ) |

.jpg) |

| 被爆後の広島市(ウィキ) |

|

| 被爆後の広島市(ウィキ) |

「原爆投下の悪夢にうなされ続けており、大きな失敗を犯したと思っているが、原爆投下の決定を公に取り消すわけにはいかないので、それを抱えて生きるしかない」(金子敦郎著『世界を不幸にする原爆カード』)

これが、戦後のトルーマンの述懐である。

どのように述懐し、弁明しようとも、原爆投下を認知し、許可を与えた当該大統領の行為を免責にする如何なる余地もないのだ。

|

| トルーマン大統領 広島原爆投下演説 |

5 原爆で消えた家族

ここでは、被爆の実態に言及する。

原子爆弾は、投下から43秒後、産業奨励館(原爆ドーム)の東側にある島病院(現:島内科)の地上600メートルの上空で「リトルボーイ」が炸裂し、爆心地500メートル圏内では、閃光と衝撃波が殆ど同時に襲い、島病院の建物も完全に吹き飛ばされ、院内にいた約80名の職員と入院患者全員が即死し、相生橋や元安橋の石の欄干も爆風で飛ばされた。

|

| 広島原爆爆心地の島病院跡(ウィキ) |

|

| 被爆1か月後の広島市中心部の様子 奥に見えるのが百貨店「福屋(新館)」 |

この原子爆弾は小型の太陽ともいえる灼熱の火球を作り、火球の中心温度は摂氏100万度を超え、1秒後には半径200メートルを超える大きさとなり、爆心地周辺の地表面の温度は3000~4000度にも達したと言われる。

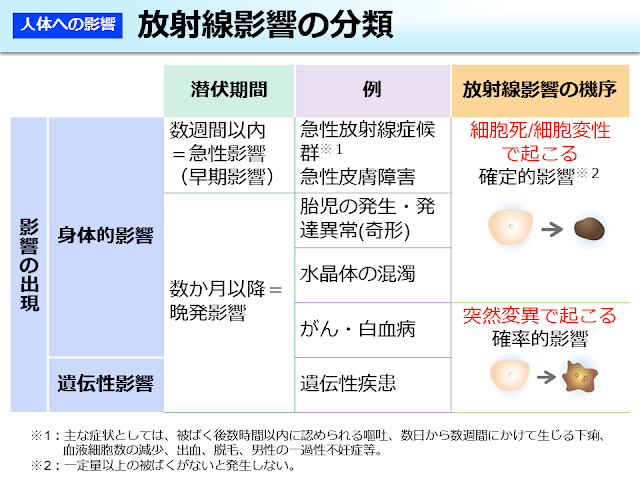

爆発の瞬間、「熱線」と「放射線」が周囲に放射されたことで、周囲の空気が膨張して超高圧の「爆風」となり、この3つが複雑に作用して甚大な被害をもたらした。

|

| 熱線により影が焼き付いた跡(広島瓦斯ガスタンク/ウィキ) |

|

| 広島赤十字病院前/爆風で窓ガラスの破片が壁に突き刺さった跡が残る(ウィキ) |

爆心地を通過していた路面電車の中は、吊革を手で持った姿勢のまま死んだ乗客や、運転台でマスター・コントローラー(速度操作装置)を握ったまま死んだ女性運転士もいた。

|

| 被爆電車651号車。爆心地からわずか700メートルで被爆(ウィキ) |

屋外の人々は大量の「熱線」と「放射線」を浴びて即死し、運よく地下室にいて難を逃れた人もいるが、屋内の人々は閉じ込められたまま火熱で焼死した。

|

| 原爆放射線について |

|

| 着物の色の濃い所に熱線が集中したため文様が体に焼き付き火傷した女性(ウィキ) |

「熱線」の直撃を回避でき、難を逃れた人でも、大量被曝による「急性放射線障害」(被曝後に臓器障害の症状が出る)で全員死亡したと考えられている。

|

| 放射線影響の分類 |

ここに一冊の写真絵本がある。

「ヒロシマ 消えたかぞく」(指田和著 ポプラ社)である。

「これは実際にあったこと 原爆で消えた家族」というタイトルでNHKで放送されたが、書籍の内容を簡単に書けば、以下のような内容。

【原爆投下前、戦争中であっても、広島の町には笑顔にあふれた家族の日々の暮らしがありました。散髪屋さんである鈴木六郎さん一家の6人家族も、少しの不安はあったかもしれませんが、毎日笑顔で楽しくくらしていました。お父さんの鈴木六郎さんは、カメラが趣味。たくさんの家族写真を撮りためていました。

あの日。1945年8月6日。

一発の原子爆弾がヒロシマのまちに落ちました。

六郎さん一家は全滅しました。

長男の英昭くん(12歳)と長女公子ちゃん(9歳)は、通っていた小学校で被爆。英昭くんは公子ちゃんをおんぶして、治療所があった御幸橋まで逃げました。衰弱した公子ちゃんを「あとで迎えに来るからね」と治療所にあずけ、英昭くんは親戚の家へ避難しましたが、高熱を出し、数日後に亡くなります。公子ちゃんの行方はわからなくなりました。

次男まもるくん(3歳)と次女昭子ちゃん(1歳)は、六郎さんの散髪屋さんの焼け跡から白骨で見つかりました。お父さんの六郎さん(43歳)は、救護所でなくなりました。救護所の名簿には「重傷後死亡」と記録されていました。家族がみんな亡くなってしまったことを知ったお母さんのフジエさん(33歳)は、井戸に身を投げて亡くなりました。

|

| まもるくん |

たった1発の原爆が、六郎さん一家を消し去ってしまいました】(「書籍の内容」より)

鈴木六郎さんの甥で、公子ちゃんの従弟にあたる、鈴木恒昭さんは、以下のように、番組の中で語っている。

|

| 鈴木恒昭さん |

「このかわいらしい顔が、原爆の強烈な光を浴びて大やけどを負い、行方がわからなくなった。これは実際にあったこと。フェイクでも何でもない。二度と、二度とこんなことがあっちゃいけないんだと叫びたい。世界中の指導者の机に置いて、核兵器を使ったらどうなるか考えてほしい」

|

| 【この有名な画像は、アメリカ人カメラマンのジョー・オダネルが撮影したとされる「焼き場に立つ少年」で、広島ではなく、長崎原爆による資料であり、「長崎原爆資料館」に展示されている】 |

ここに加える言葉はない。

【余稿】 NPT体制は破綻の危機に瀕している

【ニューヨークの国連本部で開催中の核拡散防止条約(NPT)再検討会議(注1)は8月25日、最終文書案を改定し、原案にあった核保有国に「核の先制不使用」(注2)政策採用を求める記述を削除した。大幅に後退した形。26日の閉幕までの採択に向け、交渉は依然緊迫の度を強めている。ロシアが占拠するウクライナ南部のザポロジエ原発を巡っては、周辺での軍事活動によりウクライナ当局が管理不能となっていることに「重大な懸念」を表明する一方、これまで盛り込んでいたロシアを名指しした形での表現は含めなかった。/ニューヨーク共同】

|

| 核拡散防止条約再検討会議、ロシアの反対で決裂 |

結局、NPT再検討会議は、ロシアが合意を拒否したことで最終文書を採択できずに閉幕したが、ロシアのウクライナ侵略によって、「核軍縮」・「核不拡散」・「原子力の平和利用」というNPTの3原則が崩されるという結果になり、再検討会議の破綻の危機に瀕している。

|

| NPT再検討会議最終文書案の改定部分 |

(注1)1995年から5年おきに開かれ、今回で10回目となる。元々、米ソが核戦争の瀬戸際までいったキューバ危機(62年)を経て、核兵器を持つ国をこれ以上増やさないようにするために作られたのがNPT。再検討会議は、核兵器の使用を認知されている5カ国が核軍縮を進め、5カ国以外の国が核兵器を持つことを防ぐ機能を検証するのが目的。但し、インド、パキスタン、イスラエル、南スーダンはNPTに非加盟。北朝鮮は離脱。

|

| キューバ近海でにらみ合うアメリカの軍用機P-2とソ連の軍用貨物船性(ウィキ) |

(注2)先制されない限り、核兵器を使わないとする根本政策。この記述の削除は、再検討会議の破綻の危機の象徴と化す。

|

| 核の先制不使用 |

【参照】

「原爆被害の概要 - 広島市公式ホームページ」 「広島市への原子爆弾投下 」(Wikipedia) 「これは実際にあったこと 原爆で消えた家族」 「レズリー・グローヴス」(Wikipedia) 「ヘンリー・スティムソン」(Wikipedia) 「ハリー・S・トルーマン」(Wikipedia) 「日本への原子爆弾投下」(Wikipedia)

(2022年9月)

0 件のコメント:

コメントを投稿