筧井雅也(かけいまさや)の祖母が亡くなり、葬儀が執り行われる。

|

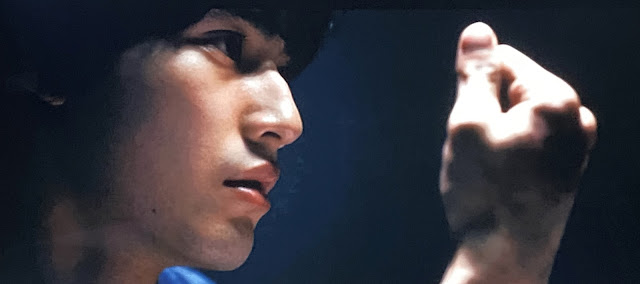

| 雅也 |

Fランクの大学に通う雅也は、親戚に「東京の大学で頑張ってるんだって」と言われると、父親から冷たい視線を受ける。

校長先生だった祖母の「お別れ会」への出席を雅也に問う父親。

「お前、来ないんだろう?」

「来て欲しくないんだ」

「雅也、違うから」

|

| 玲子(左) |

母・衿子(えりこ)が取り持つが、父親は黙って去って行く。

「行かないよ」

そんな雅也の元に、一通の手紙が届く。

差出人は、中学時代に通っていた「ロシェル」というパン屋の榛村大和(はいむらやまと)だった。

「…君に頼みたいことがあって、この手紙を書きました。よかったら、一度会いに来てもらえたら嬉しいです」

雅也は自転車で商店街へ行くと、「ロシェル」は売りに出されていた。

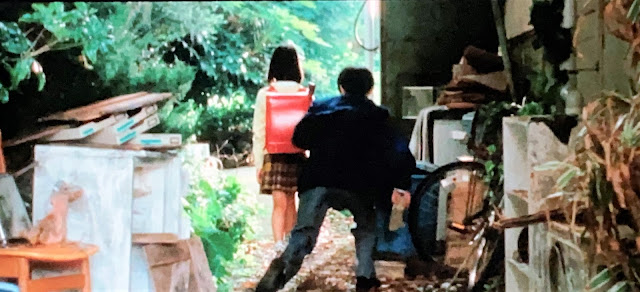

「彼には、自分の決まりがあった。決まった時間に家を出て、決まった時間に店を開け、決まった年代、決まったタイプの少年少女に目をつけ、決まったやり方で家に運び、決まったやり方で甚振(いたぶ)り、決まったやり方で処理した。警察は、23人の少年少女と一人の成人女性を殺害した容疑で、彼を逮捕した」(雅也のモノローグ)

|

| 榛村 |

|

| 小屋で遺体を始末する |

|

| 始末した遺体の跡に木を植え、そこに番号をつけて「作業」は完了する |

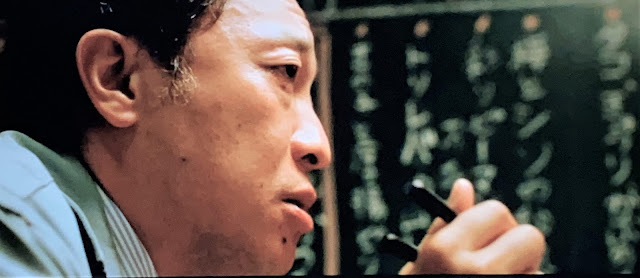

裁判での被告人尋問。

「あなたは警察の捜査が迫っているのに気づき、精神的に追い詰められていたんじゃないですか?」と検事。

「追い詰められたことはありません」

「現に逮捕されてるじゃありませんか」

「逮捕されたのは、僕が慢心したからです。警察が優秀だったわけではありません…睡眠薬で眠らせたはずの女の子に逃げられたこともそうです。初めの頃なら、逃げられないように拘束していたはずです。それに、庭に遺体を埋めたりしませんでした。骨にして細かく砕いてから埋めていましたから」

|

| 「逮捕されたのは、僕が慢心したからです」 |

|

| 「初めの頃なら、逃げられないように拘束していたはずです。それに、庭に遺体を埋めたりしませんでした」 |

「つまり、以前のように犯行を繰り返していれば、逮捕されることはなかったということですか?」

「はい。もう一度やり直せるなら、捕まらないでしょうね」

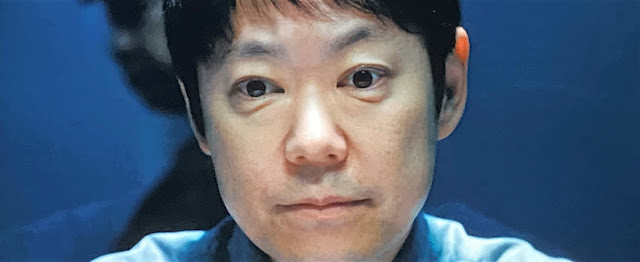

雅也は榛村の依頼に応じ、東京拘置所へ面会に行った。

「僕が通ってた頃から、やってたんですよね…僕のことも…」

「それは違う。当時の君は、まだ若すぎたんだよ。僕が惹かれる子たちは決まっててね。17歳か18歳の真面目そうな高校生で。15歳の中学生では、ダメなんだ」

「そう…なんですね」

「…僕はね、君と話してる時間は、すごく落ち着いていられたんだ。どうしてかな。君と話してると、僕は普通の街のパン屋さんになった気でいられたんだ。僕はもう死刑判決を受けた。それでいいと思ってる。当たり前だよね。でも、一つだけ納得が行かないことがあってね。僕は24件の殺人容疑で逮捕されて、その中の9件が立件されたんだけど、その9件目の事件は僕がやった事件じゃないんだ。9件目の事件は、僕以外の誰かが犯人だってことだよ…まだ本当の犯人は、あの街にいるかも知れない。今それ知ってるのは、君と僕だけだ…断ってくれてもいいし、途中で止めてもいい…もし、興味があったら、僕の弁護士の所に行ってもらえないかな」

|

| 「僕はね、君と話してる時間は、すごく落ち着いていられたんだ」 |

|

| 「今それ(本当の犯人を)知ってるのは、君と僕だけだ」 |

|

| 最後まで話を聞き、初発の緊張が解(ほぐ)れていく |

時間オーバーで刑務官に捕捉されながら、榛村は一方的に伝えたいことを雅也に言い残した。

歩道で信号待ちをしていると、拘置所でぶつかった男に、「面会ですか」と声を掛けられ、雅也も同じ質問を返す。

「僕はただ来てみただけなんですよ。本気で会いたいとかじゃなくて…何か、迷ってて。自分で決めると、ろくなことないから…決めてもらえます?すいません、変なこと言って」

|

| 「決めてもらえます?」 |

雅也は、佐村弁護士事務所を訪ね、控訴審の公判準備中の資料を、アルバイト契約をして見せてもらうことになった。

.JPG) |

| 佐村弁護士 |

資料の流出の違法性を知りながら、雅也は全ての被害者の写真を撮ってアパートに戻り、自宅で、狙われた高校生が榛村にどのように信頼関係を築いて被害に遭ったかをファイリングしていく。

そして、榛村が殺害を否定する26歳の成人女性・根津かおるに辿り着く。

|

| 根津かおる |

雅也は大学でスカッシュをしていると、サークルの学生が来たのでコートを出るが、サークルに所属する中学時代の同級生・加納灯里(あかり)に誘われ、飲み会に出席することになった。

|

| 灯里 |

しかし、他の学生たちと馴染めず、雅也はすぐ店を出るが、道で酔った客とぶつかり、倒されてしまう。

|

| 「こんな大学で、よく就活とかやる気になりますね」(雅也) |

アパートに帰ると、弁護士事務所の自分の名刺を印刷し、根津かおるが殺された現場へと向かった。

事件現場の山林を所有する女性から、最近まで友人らしき髪の長い女性がやって来て、手を合わせて拝んでいたという話を聞き出す。

実家に寄ると、衿子は、祖母の「お別れ会」への出席を拒む夫の意向を念押しする。

「息子が三流大学だから、恥ずかしいんだろ」

「榛村大和は、典型的な秩序型殺人犯に分類される。高い知能を持ち、魅力的な人物で社会に溶け込み、犯行は計画的」(モノローグ)

面会。

「根津かおるさんの殺害方法は、計画性がなく、犯行の隠蔽もされていません。感情に任せて、相手を甚振っているように思えました。榛村さんのやり方とは、かなり違います。榛村さんは、被害者の爪は必ず剥がしていたってことでいいんですよね」

「うん。少なくとも、起訴された件に関してはそうだね」

「根津かおるさんの爪は、すべて揃ってました。それに榛村さんは、90日から100日、必ず間隔を空けてから犯行を繰り返していましたが、根津かおるさんが殺されたのは、榛村さんの最後の犯行から1か月半後です」

「僕の言ったこと、分かってもらえたみたいだね」

「まだ、調べないと」

「警察も、裁判官も、同じ時期に、同じ地域でこんな残虐な殺人鬼が二人もいる可能性はないって判断だったよ」

頷く雅也。

「僕は可能性はあると思ってます。根津かおるさんの同僚だった方に会ってきたんです」

その元同僚は、根津かおるが1か月前からストーカーがいて、上司が根津を気に入っていたと言う。

更に、根津の同級生にも会い、高校生くらいから潔癖症と偏食が目立ってきて、年々悪化し、事件当時には不潔恐怖症になっていたと言い、犯人はそれを知ってから、泥の中で甚振ったとも考えられると説明する。

「やっぱり、すごいな、君は」

榛村は感動した面持ちで、雅也を褒め称(たた)える。

「でも、雅也君、僕が言うのもおかしな話だけど、本当に気を付けてくれよ。そいつは人殺しなんだから」

その言葉を聞いて、雅也は軽く笑みを浮かべる。

「榛村大和と話していると、ロシェルに通っていた頃を思い出す」(モノローグ)

中学校の制服を着た雅也が、店のカウンターで榛村と歓談する回想シーン。

その後も雅也は、精力的に根津かおるの真犯人探しに勤しむ。

根津かおるを気に入っていたという上司に会い行くが、彼にはアリバイがあった。

実家で祖母の遺品を片付けている母親に、その処分について聞かれる雅也。

笑い声に反応する父親が、「喪中だぞ。燥(はしゃ)ぐな!」と声を荒げるのだ。

箱の中から、雅也は一枚の写真を手に取る。

子供たちとスタッフの集合写真で、左端に若かりし頃の衿子が写っており、その隣には、榛村が立っているのを発見し、驚きを隠せなかった。

その写真には、榛村を19歳の時に養子に迎えた榛村桐江(きりえ)も写っている。

人権活動家である桐江のファイルには、幼少期に父親から身体的および性的虐待を受けるようになり、その経験から、自分と同じように恵まれない家庭で育った青少年を保護する施設の代表を勤めるようになったと書かれている。

当時の桐江のことを知る滝内という男から話を聞く雅也。

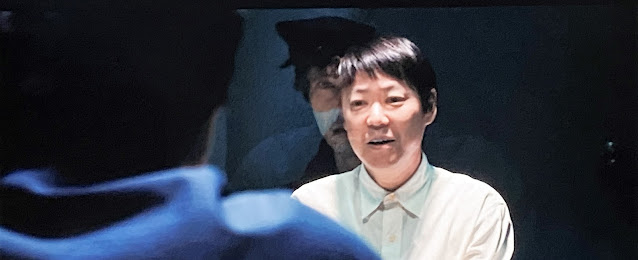

桐江の元で、施設のボランティア活動をしていた榛村は、「一番の当り」と言われ、問題行動の多い子供もうまく操縦していたと言うのだ。

|

| 滝内 |

「子供たちの中でも、一番逆らってくる奴をまず手なずけるんです。そいつが自慢したいことに、“すごいなぁ、君は!”みたいなことを言ってやったりね。それでその子をリーダーっぽく扱ってやってから、他の奴を可愛がって寂しくさせる。そういうことをね、自然にやるんです」

桐江のお気に入りであった榛村は、「少年院返りだからと言って、色眼鏡で見ないでください」と常に桐江に庇護を受けていた。

「みんな、彼を好きになる…滝内さんは、どうでしたか?」

「ええ、私も大和を庇いましたよ」

最後に雅也は例の集合写真を見せ、榛村と並んでいる母親を差して、覚えているかを尋ねる。

「…衿子ちゃんだ…この子も人づきあいがあまり上手いほうじゃなかったんですけど、大和とは仲が良かったですね。この子も、桐江さんの養子だったんですよ」

しかし、衿子は問題を起こし、大和らと同居していた桐江の家を追い出されたと言うのだ。

妊娠したと話すが、その相手を滝内は知らなかったと付け加えた。

激しく動揺する青年が、そこにいる。

2 「認めてあげることだよ。親に抑圧された子供は、総じて自尊心が低いから、労わってあげたかったんだよね」

雅也は衿子の話を聞くために、榛村の面会に行く。

榛村は刑務官と親しげに話をしながら、面会室へと向かう。

雅也が訊ねると、逆に衿子が幸せにしていたか、父親に大事にされていたかについて聞かれることになった。

「殆ど、家政婦のように扱われてました」

「そう」

「僕は、祖母に育てられたようなもので、僕は、母のことが好きだったんですけど、祖母の前では態度に出せませんでした」

「お父さんに、よく、ぶたれていたよね」

「祖母に、恥をかかせたくなかったんでしょうね。父に厳しくされました。自由な時間なんか、全然なかったです」

吸い込まれるように榛村を見据える雅也。

「榛村さんは、僕の父親ですか?」

覚悟の一撃だった。

何も答えず見つめ返す榛村の表情から、雅也は確信する。

「今、君の手を握れたらいいのに」

このアウトリーチを受け、心が溶かされるようだった。

|

| 雅也の幻想 |

祖母の納骨の日、雅也は衿子に榛村と会ったことを話す雅也。

「ああ、あのパン屋さん」

「お母さんと仲良かったんだよね。榛村桐江さんのところで」

驚いた表情の衿子。

「後でゆっくり話そう」

その夜、衿子は雅也に訊ねられ、子供の頃、母親に虐待されていたことを認めるのである。

榛村が書いた手紙を見せると、「あの人の字、懐かしい」と反応する衿子。

「仲良かったんだろ。全部聞いたよ」

「あの人しか、頼れなかった。堕ろせなくて。あの人、衿ちゃんが自分で決めなって」

「父さんは、知らないの?」

「言える訳ない」

「そういう引け目があったから、逆らえなかった」

「感謝してる。あたしなんかと結婚してくれて」

「もう、そんな気を遣わなくてもいいんだよ、ん?」

「今、あの人にそっくりだった」

「あの人って、大和さん?」

頷く衿子。

「俺の本当の父親は…」

「お父さん…お父さんも、飲む?」

それに反応しない衿子は、雅也の背後に立っている父親に声をかけた。

話の中断後、部屋に上がる階段で雅也を呼び止め、衿子はきっぱりと言い切る。

「あなたは、お父さんの子だから」

「父さん、殺したいと思ったことないの?」

「何言ってるの!」

「榛村大和が、根津かおるの殺害に関しても有罪になったのは、犯行現場近くで、榛村大和を見たという目撃者がいたからだ」(モノローグ)

証人尋問では、証人が精神的圧迫を受けるということで「遮蔽措置」(適正な証人尋問ができないと認められる場合に、被告人が証人から隔離される措置)が取られた。

|

| 遮蔽措置 |

この目撃証言をしたのは、金村一輝(かねむらいつき)という、10歳の頃に榛村と関係があった男だった。

弁護士事務所で、佐竹から、金村とその弟と仲良くなった榛村は、兄弟を競わせ、彫刻刀とカッターナイフでお互いに切り合わせたという話を聞く。

雅也は恨みによる証言なら信憑性がないと反駁する。

「警察は捜査の間違いを認めようとしないし…これじゃあ、本当の犯人は野放しじゃないですか」

「榛村大和は連続殺人鬼ですよ。彼の言うこと、真に受けすぎていませんか?」

「冷静に事件を見ているつもりですけど」

呆れる佐竹は、榛村が14歳の時に起こした、少女への陰惨な暴行事件について話す。

「…内臓の幾つかに損傷を負い、顔面は陥没、前歯は殆どが折れて、右眼球は破裂したそうです」

「佐村さんは、榛村大和の弁護人ですよね。依頼人の言うことは信じないんですか?」

「…榛村の手口、もう一度読んで、冷静になって下さい!」

「佐村さんこそ、予断を持ってるんじゃありませんか?」

佐竹は、あくまでも榛村の側に立つ雅也に、弁護士資格もなく、勝手に名刺を作って関係者に会うことを禁止する。

「探偵ごっこなら、私が関わってない事件でやって下さい」

それでも、雅也は金山一輝が勤めていた会社の同僚の相馬に聞き込みをしに行く。

金山は父親に抑圧されていた過去があり、顔のアザを隠すために長髪にしていたが、それを父親と同じように、女みたいだと弄(いじ)る上司を殴って退職している。

根津かおるの会社との取引があり、金山も彼女と面識があったとも考えられる。

雅也は、金山が真犯人である可能性を榛村に手紙で知らせる。

「…父親が抑圧的で、強いコンプレックスがあり、大人しい性格。仕事は激務で、友人もほぼ失っていたそうです。つまり、鬱屈し、孤独で、暴発する危険性を秘めていたとも考えられます」

その後、大学に行った雅也は、灯里らが屯するサークル仲間に「邪魔だ」と言い放ち、灯里に「変わったね」と言われる。

|

| 「変わったね」 |

灯里の髪をかきあげる指の爪に目をやる雅也。

その夜だった。

弾丸の雨の中、歩道で男とぶつかり、ど突かれて謝る雅也。

雅也は一旦は帰ろうとするが立ち止まり、翻って男の後を追って激しく殴りつける。

首を思いきり絞め、もう少しで死に至るところで手を緩め、自分の行為に戦き、逃げ去っていく。

傷を負い、アパートに帰ると、傘を差して灯里が待っていた。

二人は結ばれる。

その時、金山が写っている画像が相馬から送られてきた。

拘置所近くの横断歩道で声を掛けてきた男と知り、再び犯行現場を訪れ、山林の所有者に見せると、手を合わせに来ていたのは金山であると確認が取れた。

雅也が殺害現場で手を合わせていると、その金山がやって来た。

|

| 金山 |

「僕が、殺したんです」

それを聞いた雅也は、恐ろしくなって逃げ出すが、追いつかれて捕まってしまう。

「俺は…」

裁判。

「逮捕されなければ、今でも犯行を続けたいと思いますか?」

「はい。僕にとって必要なので」

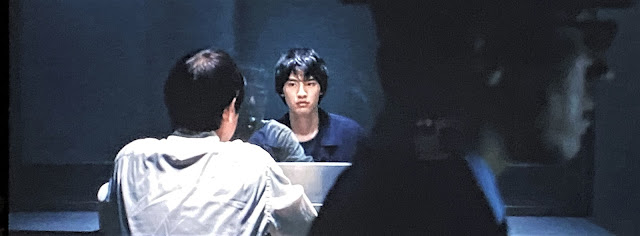

雅也は榛村と面会する。

「根津かおるさんを殺した犯人が分かりました」

「すごいじゃないか!」

「金山一輝さんに会ってきたんです。金山さんが10歳の頃、金山さんと8歳の弟さんと、二十歳だった榛村さんで、よく一緒に遊んだそうですね…彼らにしたことを覚えてますか?」

「僕は彼らが好きだったから、彼らが親にはしてもらえないことをしてあげたかっただけだよ」

「甚振ることですか?」

「認めてあげることだよ。自分が楽しいと思うこと。頑張ってること、大事にしているもの。親に抑圧された子供は、総じて自尊心が低いから、労わってあげたかったんだよね」

「金山さんは、父親の望んだとおりの子供じゃなかった。それを察して努力しても、なれなかったそうです。榛村さんは、そういう子たちを狙ったんですね」

「君は昔と少しも変わらないな」

「金山さんと弟さんは、お互いを切りつけ合ったことになってますけど、違いますよね?」

「ある意味では違わない」

「あなたは金山さんたちに、決めさせた」

この面会で、葛藤を経た雅也の中枢で何かが崩れ去っていくようだった。

回想。

「今日はどっちが『痛い遊び』してくれるの?」

そう迫られた10歳の金山は、弟のダイチを指差して近づき、彫刻刀でダイチの腿を刺すシーンがインサートされる。

面会室

「金山さんは、弟さんを指差した」

「別の日には、ダイチ君が先に一輝君を指差したよ」

「指差された方は、刃物で刺したんですね。何度も」

「一輝君から聞いたことを信じてるんだね」

「金山さんは弟を指差してしまったことを、ずっと後悔していました。だからあなたからの誘いに乗ってしまった。違いますか?」

「まず、君の推理を聞くよ」

「根津かおるさんは潔癖症で、毎日の行動も判を押したように同じでした。あなたはそれを知っていた。金山さんをそこに呼んだんですね。その時あなたの目が、切られたときと同じ目をしていたと言っていました。金山さんはその目で見られて、逆らえなくなったんですね」

|

| 金山 |

回想。

「昔よく、『痛い遊び』したよね?一輝君の顔見たら、またしたくなってきたよ。謝ろうと思ったのに、変だよね」

「止めて下さい」

「じゃ、誰と遊べばいい?一輝君が選んでくれないかな?君の言うことに従うよ」

その時、自転車で通る根津かおるを、歩道橋の上から金山は指差した。

このカットで、榛村に強いられた「痛い遊び」が、大人になってもトラウマを引き摺っている金山一輝のPTSDの惨状が炙り出されるのだ。

面会室。

「金山さんは自分で決めたんじゃない。決めさせられたんです。根津さんを殺すだけじゃなく、金山さんに罪の意識を背負わせるために、わざわざそこに呼び出したんですね」

「根津かおるは、僕の好みの年齢から外れているよね。それは、どう説明するの?」

「あなたが目を付けた時は、まだ10代だったんじゃないですか?金山さんと同じ、元獲物。そうですよね?」

「どうして、そう思うの?」

「金山さんや、金山さんの弟に対する執着と同じように、根津かおるさんにも執着したのではないかと」

「一輝君とダイチ君に執着?僕が?」

ここで、雅也は金山から預かった複数の榛村からの手紙を見せた。

「執着してるじゃありませんか」

雅也はその手紙を読み上げる。

「“…裁判での君の証言は、そのまま受け入れるつもりだから。君のしたことは控訴審でも言わないし、君のことを責めるつもりはない。君の気持は分かるよ。苦しいよね。一度、ここに会いに来てくれないかな。ゆっくり話したい”」(榛村の声)

|

| 「苦しいよね。一度、ここに会いに来てくれないかな」 |

「これは脅迫ですか?会いに来なければ、根津さんを指差してしまったことを証言するとも取れます」

「それを証言されたからって、一輝君は困るのかな」

「彼はそのことに罪悪感がありましたから」

「罪悪感があったら、すべてを正直に言いたくなるんじゃいかな」

「だから、俺には言ったんですよ」

「違うね。一輝君は裁判の時に、僕のことを見たと証言した。でも、雅也君には僕に呼び出されて、選ばされたと言った。どっちかが本当なら、どっちかは嘘だ」

「裁判では言えなかったと、金山さんが…」

「どっちも嘘だと思わなかった?一輝君は、僕に罪を着せようとした。ただ、それだけだよ。雅也君は自力で一輝君まで辿り着いた。すごいじゃないか。警察もそこまで調べなかったのに、君は一人でそこまで来たんだ。それなのに、どうして最後に誤魔化されたのか、僕には分からないな。彼は根津さんと知り合いで、何度も誘ったけど断られ続けた。思いが募った彼は、ある日、彼女を付けて、無理やり車に乗せて拉致し、山に連れて行って彼女を殺した。彼は自分がしたことを暴かれたくなかった。だから君に接触して自分の都合のいいように話を作ったんだよ。そう思わない?」

雅也は手紙をしまって帰ろうとする。

「面会時間は、もう終わりですよね?」

しかし、刑務官の反応はない。

「雅也君、今日はゆっくり話そうよ。いいですよね?渡辺さん」

やはり刑務官・渡辺の反応はない。

刑務官もまた、榛村の洗脳の対象者になっていた事実が判然とする画がインサートされるのだ。

3 「良かったじゃないか。こっち側にきたら、もう戻れないよ」

「一輝君のお父さんはね。男らしい息子を望んでたんだよ。だから、顔のアザを気にして髪を伸ばしてる自分の子が許せなかったんだね。一輝君は毎日怒鳴られて、叩かれて、何とかその苦痛から逃げたがってた。そういう子の中には、問題行動の多い子がいるよね。大げさに被害を訴えたり、ひどいウソつきになる子もいる」

「はい」

「裁判の時、彼が僕のことを見たって証言した時から変だと思ってたけど、確信はなかったんだ。だから、直接会って聞きたかったんだけど、雅也君の話を聞いて確信したよ。一輝君がやったんだね。君は凄いよ。たった一人で犯人を突き止めたんだから」

「いいえ」

「ずっと苦しんでたよね。苦しい思いをしたから、人のことを分かってあげられるんだよ。あの頃から君は特別だった。優しい人だよね、君は」

|

| 「あの頃」が回想される/雅也の爪を見る榛村 |

「親から抑圧された子供は、総じて自尊心が低い。僕のことも、そう思ってましたか?自尊心が低いから、労わってあげたかった。僕も、あなたの元獲物なんですね?」

「だから、あの頃の君は、まだ中学生だったから」

「僕が高校生になるのを待ってたんじゃありませんですか?時間をかけて信頼関係を築いてから、ゆっくりと痛みを味わってもらう。あなたがやったんですよ。信頼関係を築いてから、甚振る。どうしてですか?」

「僕はそういう風にしか人と付き合えない。ずっとそうなんだ。僕もある意味、被害者だよ。分かるよね。望まれずに生まれてきた子供は、生きてることを恨むようになる」

「根津さんを殺したんですか?根津さんの過剰なまでの潔癖。年々悪化していた偏食は、重度のトラウマを負った行動様式の可能性があります。これはあなたが追わせたトラウマなんじゃないですか?あなたは根津さんを傷つけたが、殺さなかった。それが心残りだったんじゃないですか?捜査の手が迫ってきたあなたは、根津さんを殺すだけじゃなく、根津さんの会社を出入りしていた金山さんにも罪悪感を抱かせ、長年にわたって彼を苦しめようとしたんですね。あなたにとっては、僕を使って事件のことを調べさせることも、僕を思うままに操る快感と、犯行の喜びを思い返す快感があったはずです」

|

| 「それが心残りだったんじゃないですか?」 |

榛村が根津かおるを拉致して、現場で甚振って殺害するシーンが再現される。

「違いますか?」

「もう、僕を父親だと思ってないんだね?衿ちゃんから聞いた」

「母の子供をどうやって始末したんです?」

「衿ちゃんから、妊娠の相手のことは聞いた?」

「週末だけボランティアに参加した人で…」

「奥さんも子供もいた。元々、生理が不順だったから気づかなかったらしくてね。堕ろせなかったから、空き家にあったマットレスの上で産んだんだ。死産だった…遺体は焼いて、骨は砕いて川に流した。ほっとした?それとも、がっかりしたかな。自分が急につまらない人間に思えたんじゃない?君みたいに、普通の人間たちは、どこかで特別な人間になりたいと思ってる。自分が殺人鬼の息子かも知れないって思ったら、妙な自信が付いたよね」

|

| 玲子 |

|

| 「自分が殺人鬼の息子かも知れないって思ったら、妙な自信が付いたよね」 |

「人を殺しかけました。でも、できませんでした。その時、僕はあなたの子じゃないと思いました」

「良かったじゃないか。こっち側にきたら、もう戻れないよ。君が本当の息子だったら良かったんだけどね。信じたかったのは、僕だよ…疲れたな。もう、いいかな」

|

| 「君が本当の息子だったら良かったんだけどね」 |

「どうして罪を捨てたんですか?証拠を隠滅するにしては不完全でした。庭には遺体もありましたし、これには他にも証拠がいくつも残ってました」

「どうしてかな」

回想。

榛村は犯行現場の小屋を燃やし、被害者たちの爪を川に流す。

「今思えば、あれは別れの儀式みたいなものだと思う。じゃあね」

そう言って、榛村は立ち上がり、ドアへ向かう。

「最後に、もう一つだけ。榛村さんのお母さんは、爪がキレイでしたか?」

「僕が小さい頃はね」

面会室に一人置き去りにされた雅也。

【ここで、「爪」が監護者、就中、母親からの愛情の物理的記号であるということが明らかにされる】

しかし、この映画は諄(くど)い。

ここで終わらないのだ。

気が滅入るようなラストシーンが用意されていた。

雅也は大学で灯里とスカッシュを楽しみ、アパートで睦み合う。

灯里の指を見る雅也。

「爪、キレイだね」

「剥がしたくなる?」

雅也は灯里の顔を見て、後退(あとずさ)りしてしまう。

灯里のバッグから榛村からの何通もの手紙が落ちてきた。

「私は分かるな。好きな人の一部を持っていたいって気持ち」

更に、灯里は獲物の顔写真のファイルを巻き散らす。

「彼も、雅也君なら分かってくれるって。分かってくれるよね?」

もう、添えるべき言葉を持ち得ないラストカットだった。

刑務官をも手懐(てなず)けるモンスターの暇つぶしのゲームに付き合わされ、その手品を見せつけられて食傷気味な上に、このラストシーン。

|

| 刑務官をも手懐(てなず)ける |

まさに、洗脳の超絶的技巧の連射において、隴(ろう)を得て蜀(しょく)を望むラストシーンだったと言う外にない。

4 叫びを捨てた怪物が放つ、人たらしの手品に呑み込まれ、同化していく

映画的には面白かった。

特にラストシーンが完全に蛇足だったので、正直、批評する気力が失せてしまった。

それでも、要諦を統(す)べることにする。

―― この映画は、巨大な怪物と化した快楽殺人者と闘う一人の青年の内的時間を描いた物語である。

偏見に満ちた父親から虐待を被弾していたが故に自尊感情が育たず、将来の見通しも希薄で、スカッシュで憂さを晴らす孤独な青春の中枢に、思いも寄らない柔和なメッセージが届けられた。

「やっぱり、すごいな、君は」

この一語を得て、押し潰される際(きわ)にまでダッチロールしていた青春が駆動する。

「典型的な秩序型殺人犯」の怪物によって放たれたこの言辞は、鬱屈した青春の肺腑(はいふ)を衝いてきたのである。

「僕の店には、よく来てくれたよね」

「学校と塾の間に行く、あの店の時間だけが、僕の自由な時間で…」

「雅也君には、そういうもので測れないものがある。僕に言われても、嬉しくないよね。僕は君が店にいる時間が好きだった。あの時間だけだよ、僕が人間でいられたのは」

|

| (回想するシリアルキラー/既に少年の「支配」を予約している) |

父の虐待を話し、母との関係を訊ねる面会シーンでの会話である。

ガラス越しに怪物と指を合わせ、越境して溶融を求める青春が、拘置所の限定スポットで照射されているのだ。

「逃げたくなったら、いつでもおいで」

ここまでアウトリーチされ、もう抗う何ものもない。

「今それ(本当の犯人を)知ってるのは、君と僕だけだ」という洗脳言辞である。

この一語で「秘密の共有」が生まれ、相手に優越感を抱かせるのだ。

完全にマインドコントロールのプロの独壇場の世界である。

かくて、怪物の暇つぶしのゲームが繰り出す手品の餌食にされる現実に無自覚な、そこだけはピュアな青春の脆弱な自我の進軍は止まらない。

石段ですれ違う女学生と笑みを交わす青春の画(え)が提示された時、性的虐待を削り取り、手慣れたグルーミング(毛づくろい)に振れる青春の、その「ミニ怪物化」の胚胎(はいたい)が垣間見える。

叫びを捨てた怪物が放つ、人たらしの手品に呑み込まれ、同化していく心理的プロセスが一つの沸点に達した時、何が起こったか。

土砂降りの雨の夜、歩道で男とぶつかり、突き飛ばされても、いつものように謝罪に逃げずに、男を激しく殴りつけ、首を絞めつけてしまうのだ。

これが、怪我した青年が流した血を舐めていく灯里に「変わったね」と言われ、想いを寄せる青年に対する彼女の「怪物認定」と化し、蛇足のラストシーンの伏線となっていく。

怪物の飼い慣らしの手品の凄み ―― 圧巻だった。

その本質は、先述したように、性的虐待を削り取っただけの手慣れたグルーミングである。

|

| 優しい言葉をかけつつ、獲物を狙っている |

その能力は、「僕もある意味、被害者だよ。分かるよね。望まれずに生まれてきた子供は、生きてることを恨むようになる」という台詞がインサートされただけで、家庭環境の描写を省いていることから言えるのは、殆ど生得的なサイコパスと思える怪物の天性の実態であるということか。

年齢限定の特定他者に対する権力欲求をコアにして、過分なまでの自尊欲求を満たすために、シリアルキラーというモンスターに膨れ上がっていく。

人を自在にコントロールし、狙った獲物は逃がさず、爪だけを収集し、殺して燃やし、灰にするという快楽だけは、絶対に手放さない。

ところが、物語は反転する。

モンスターの暇つぶしのゲームに付き合わされ、「ミニ怪物化」の相貌を胚胎しても、この青春はデッドラインを超えることがなかった。

「普通の人間たちは、どこかで特別な人間になりたいと思ってる。自分が殺人鬼の息子かも知れないって思ったら、妙な自信が付いたよね」

最後の面会シーンでの怪物の言辞である。

ゲームが終焉したのだ。

要するに、この青春には怪物化するに足る「素質」がなかったということ。

少なくない青春がそうであるように、父に嫌われていた青年もまた、祖母や、我慢強い母親から被浴した愛情が、どれほどちっぽけであっても、その自尊心が決定的なダメージを受け、削り取られることへの防波堤になっていたこと。

|

| 何も語らず、ビール―を一気に飲み干し、去っていく父 |

そして、モンスターの死後まで支配され続けるだろう金山と最近接し、交叉したことで、青年のメタ認知能力(自己を相対化し、客観的に捉える能力)が保持されていたこと。

要するに、セルフコントロール能力が健在だったのである。

「怪物と闘う者は、その過程で自らが怪物と化さぬよう心せよ。深淵を覗く時、深淵もまたお前を覗いているのだ」

「善悪の彼岸」に記した、ニーチェの名言である。

|

| フリードリヒ・ニーチェ |

怪物をフォローし、その心理を分析する青春は、いつしか怪物になる危うさと同居しているのだ。

観察者は、観察の対象人格からの影響は免れないということ。

無傷の帰還の艱難さと言ってもいい。

大体、観察の対象人格の本質など、易々と分かるわけがないのだ。

そういうことだろう。

無傷の帰還ではなかったが、ラストシーンを度外視して書けば、メタ認知能力を保持していた物語の青年が、少なからぬ自尊心を手に入れたことだけは否定できないのである。

―― 本稿の最後に一言。

キルケゴールを準(なぞら)えたように、そこに複数の哲学的・心理学的アプローチが塗(まぶ)されていたにしても、この映画は、「驚かしの技巧」を駆使した、ほぼ完成形のエンタメだったということ。

|

| 「死に至る病」 |

あとは、好みの問題である。

(2022年12月)

0 件のコメント:

コメントを投稿