|

「今や、敵機の性能は零戦を遥かに上回っている。対空砲艦も、日に日に勢いを増している」

1 それ以外にない孤高の生きざまの最終到達点 ―― その風景の理不尽さ

公開当時、大きな話題を呼んだ映画「永遠の0」。

正直、原作者の名で引いてしまい、観るのを控えていたが、コロナ禍(2021・5)で観て、この映画が提示した問題のシビアさがひしと伝わり、深い感動を覚えた。

そこで炙り出した現状こそ、まさに、我が国の政治・文化風土が内包する峻烈な〈状況性〉を浮き彫りにしたと感受し、改めて起稿する思いに結ばれた次第である。

まず、イデオロギー的な偏見に捕捉される人たちが糾弾・誹議(ひぎ)する「永遠の0」が、「特攻賛美」の作品ではないこと。

最後は、「善きDNA」を繋ぐ「家族讃歌」に収斂される物語のコアに在るのが、映画の主人公・宮部久蔵の孤高の生きざまだった。

|

| 右から大石賢一郎、健太郎、慶子(姉) |

|

| 宮部久蔵 |

「果たして、こんな軍人がいたのか」という疑問を抱くのは、観ていて必然の理である。

だから、上官に異を唱えるや、その上官から「タコ殴り」されたのは必至だった。

|

「それは違います。亡くなった伊藤少尉は立派な男でした。軍人の風上にも置けない男ではありません」と言って、上官に殴られる宮部久蔵

あれだけ「タコ殴り」されれば、歯も何本も折れ、死んでもおかしくなかったが、そこは「基本・エンタメムービー」の範疇で処理する外にないのだろう。

【但し、参考までに書いておく。

宮部久蔵のモデルと言われ、「大空のサムライ」坂井三郎と共に、「撃墜王」として名高い岩本徹三の回想録・「零戦撃墜王-空戦八年の記録」(光人社)。

|

| 岩本徹三(ウィキ) |

この回想録には、Wikipediaによると、「こうまでして、下り坂の戦争をやる必要があるのだろうか?勝算のない上層部のやぶれかぶれの最後のあがきとしか思えなかった」(P. 333)と言い放ち、特攻を否定したいう記述がある。】

―― 以下、多くの画像をインサートして、物語を繋いでいく。

「祖父は、一体、何者だったのか」という、一種、自己のルーツを探す孫・健太郎の旅の射程の最後で捉えた風景 ―― それは、「海軍一の臆病者」・「何より命を惜しむ男」と嘲罵(ちょうば)された宮部久蔵が、凄腕の零戦乗りであり、若者の命を救うために、機体の交換をしてまで、特攻隊員として果てて逝ったという壮絶な人生の様態だった。

|

| 姉と共に、実の祖父・宮部久蔵の過去を調べる旅に出る健太郎(右) |

|

| 「海軍一の臆病者」と決めつける元海軍少尉 |

|

| 「勝つことよりも、己の命が助かることが、奴の唯一の望みだった」 |

|

| 宮部久蔵が凄腕の零戦乗りであり、妻子を守るために生きて帰ることの大切さを教えられたと話す井崎 生きて帰るために、機体整備に万全の準備と、鍛錬を怠らなかった宮部久蔵(左は井崎) |

|

| 「あの人こそ、生き残るべき人だった」(元海軍中尉・武田) |

|

| 生き残りの旧海軍関係者を真剣に調べていく |

|

| 「こんな作戦(特攻)で死ぬのは無駄死にだと思った」(元海軍上等飛行兵曹の景浦) |

|

| 景浦/松乃に「生きろ!」と財布を投げつけた男も景浦だったと思われる |

|

| 「不時着した52型に乗っていたのは、おじいちゃんだったんだよ」(景浦から渡された書類で判然とする) |

|

| 「いつか、お前たちに話さなければならないと思っていた」(おじいちゃん=大石 賢一郎) |

|

「あの時、宮部久蔵さんを命がけで守ったのは、おじいちゃんだったんだね」

|

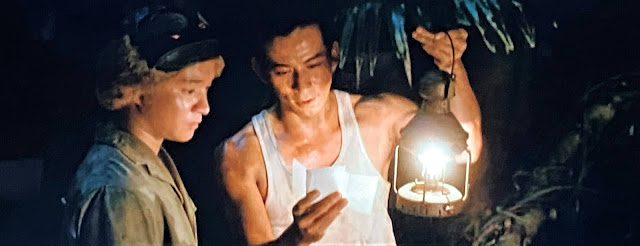

【宮部久蔵と再会した賢一郎は、自分の教え子の死に責任を感じ、虚ろな宮部の表情を視線に収める(以下、賢一郎の話)】

|

| 「英霊」(戦死者の霊への敬語)となった教え子たち |

|

「今ほど、自分が死んだあとのことを考えたことはないのです」(特攻直前に、宮部に吐露する大石賢一郎)

|

| 五二型から二一型(にいいちがた)に機体の交換を求める宮部久蔵 |

|

機体の交換をした五二型はエンジントラブルを起こし、焦る賢一郎は、二一型に搭乗する宮部を視線に収める

|

| 二一型に搭乗する宮部は賢一郎に基地に戻れとサインを送る。これによって、五二型は海上に不時着し、賢一郎は九死に一生を得るに至る |

|

| 戦後、生き残った賢一郎は宮部の妻子を捜し求め、援助し続けていく。宮部の死を受け止められず、頑なに援助を拒んだ松乃も、賢一郎を受け入れていく |

|

| 宮部が賢一郎に託した宮部の妻子(松乃と清子)の写真を見て、号泣する清子 |

|

| 号泣する慶子 |

|

| 「あの人は死ぬのを恐れていたのではない。松乃やお前の人生が壊れてしまうのを恐れていたんだ」(賢一郎) |

終戦の最末期・鹿屋基地(1945年)。

この辺りの心理の揺動を描いた、本篇の重要なシーンを再現する。

自分の教え子を含む、多くの若者の「約束された死」の理不尽さに耐えられず、その責任を一身に負って、果てて逝く。

「菊水作戦」(海軍の特攻攻撃作戦)で、「神風特別攻撃隊」の中心的な出撃基地となった歴史的拠点である。

この鹿屋基地での宮部久蔵。

直掩機(ちょくえんき)の任務を負い、日夜、トレーニングに励み、常に整備点検を怠らなかった。(因みに、直掩機とは、味方の航空機を掩護する航空機のこと)

自分を待つ妻子のために、「生きて帰っていく」こと。

|

| 井崎に見せる妻子(松乃と清子)の写真 |

これが、宮部久蔵の絶対命題だったからである。

|

| 真珠湾後、「赤城」が横須賀港に入港した時、一時帰還する |

|

| 妻・松乃との永久(とわ)の別れ |

「何より命を惜しむ男」と謗(そし)られても構わない。

リアリティに欠ける設定だが、その強さがあったから、教え子にも、無駄死しないことを説く。

|

| 「どんな苦しいことがあっても、生き延びる努力をしろ!」(井崎に対して) |

そんな男だった。

以下、鹿屋基地での、宮部と景浦の会話。

「あれが特攻です。今日、行ったのも私の教え子たちです。あんなもの、私は毎日のように見てきました。彼らがあの状況で、一体、何ができると思いますか。今や、敵機の性能は零戦を遥かに上回っている。対空砲艦も、日に日に勢いを増している。今日、殆どの機は敵側に辿り着けなかった。こんなことで死ぬべき人間ではなかった。戦争が終わった後の日本のために、生き残るべき人間だった。それなのに…俺は何もしてやれなかった」

「簡単に言うな!何人が、何人が死んだと思ってるんだ!直掩機は特攻を守るのが役目だ!たとえ自分が盾になろうとも、守るのが務めだ!それなのに、俺は逃げた!彼らを見殺しにした!俺は彼らの犠牲の上に生き長らえてる…彼らが死ぬことで、俺は生き延びてるんだ…俺はどうすればいい…どうすればいい…」

|

| 「それなのに、俺は逃げた!彼らを見殺しにした!」 |

|

| 「俺はどうすればいい…どうすればいい…」 |

この宮部久蔵の言葉に集約されるのは、「特攻」という、戦争遂行能力において全く無意味な作戦のうちに顕在化する、「大和魂」という名で声高に闊歩(かっぽ)した、この国の度し難い精神主義=「玉砕主義」の文化構造的な痼疾(こしつ)への弾劾である。

|

| 「無理だ。こんな距離では戦えない」と言って、上官に殴られる宮部久蔵 |

本来的な闘争心の脆弱性を、その底層に隠し込んだ、「散華」の美学という、極めて厄介な痼疾だから救い難いのだ。(拙稿 時代の風景「『雪の二・二六』 ―― 青年将校・その闘争の心理学」を参照されたし)

|

| 「二・二六事件」・帰順する下士官兵(ウィキ) |

|

| 映画「226」より |

【これについては、本稿のテーマでもあるので、章を変えて後述していく】

―― ここで、映画の最後の部分をフォローする。

景浦に対して語気を荒げた宮部久蔵の、その内的時間は、彼の冥闇(めいあん)なる物理的時間(生活時間)を食い潰していく。

それは、殆ど狂気の世界だが、実の祖父・宮部久蔵の、それ以外にない孤高の生きざまの最終到達点なのだ。

そして、その若者が、祖母を亡くして滂沱(ぼうだ)の涙を流す賢一郎であった事実を知り、驚愕する司法浪人・健太郎。

|

| 祖母を亡くして号泣する賢一郎 |

宮部久蔵の苛烈を極める生きざまに辿り着き、橋の欄干で号泣する健太郎が、そこにいる。

「約束された死」をトレースし、零戦・搭乗員となって、大空を飛翔する実の祖父のイメージに結ばれ、号泣するのだ。

「基本・エンタメ」として自己完結する映画の後味は、決して愉快ではなかったが、それが作り手の手法であると受容するだけである。

|

| 空母「赤城」から真珠湾に出撃する宮部久蔵 |

|

| 真珠湾攻撃 |

|

| ミッドウェー海戦で炎上する空母「赤城」 |

|

| インド洋作戦中の赤城の飛行甲板(1942年4月・ウィキ) |

|

| 山崎貴監督 |

2 「それでも、日本人は『戦争』を選んだ」

映画批評から離れ、「大和魂」のみで、太平洋戦争にのめり込んだ、当時の指導部のその信じ難い発想・立ち居振る舞いについて言及したい。

「たとえば、開戦時の国民総生産でいえば、アメリカは日本の一二倍、すべての重化学工業・軍需産業の基礎となる鋼材は日本の一七倍、自動車保有台数 にいたっては日本の一六〇倍、石油は日本の七二一倍もあった。こうした絶対的な差を、日本の当局はとくに国民に隠そうとはしなかっ た。むしろ、物的な国力の差を克服するのが大和魂なのなのだということで、精神力を強調するために国力の差異を強調すらしていました。国民をまとめるには、危機を煽動するほうが近道だったのでしょう」(「それでも、日本人は『戦争』を選んだ」)

「大和魂」 ―― この厄介な日本限定の概念が、普(あまね)く通ずると考える観念がこの国に在る。

だから、この一文に加える何ものもない。

著者の名は、東大教授・加藤陽子(以下、全て敬称略)。

|

| 加藤陽子教授 |

時の内閣総理大臣・菅義偉によって、学術会議の新会員候補の任命を拒否された歴史学者である。

|

新会員の任命拒否問題に揺れる日本学術会議=東京都港区で2020年10月1日

「人間の常識を超え学識を超えておこれり日本世界と戦ふ」(人間の常識を超え、学識を超えて起これり、日本、世界と戦う)

これは、終戦工作に携わり、頓挫した、東京帝国大学総長・南原繁(なんばらしげる)が、開戦日に詠(よ)んだ短歌である。

|

東京帝国大学総長・南原繁(ウィキ)

サンフランシスコ講和条約の締結の際に、「全面講和論」(中ソを含め、全ての交戦国との講和条約の締結を主張)に拘泥(こうでい)したために、時の首相・吉田茂から、「曲学阿世(きょくがくあせい)の徒」(世論に媚びる輩)と罵声を浴びた、信念居士の政治学者・南原繁のような人物は例外としても、多くの知識人は、日米開戦に対し、嬉々として心情を吐露していたのが実状だった。

|

| 日本国との平和条約に署名する吉田茂首席全権と全権委員(ウィキ) |

例えば、中国文学者・竹内好(よしみ)。

|

中国文学者・竹内好(ウィキ)

「歴史は作られた。世界は一夜にして変貌したわれらは目のあたりそれを見た。感動に

うちふるえながら、虹のように流れる一すじの光芒(こうぼう)のゆくえを見守っ た」(前掲書)

また、日本を代表する文学者・伊藤整(せい)も同じ感懐を日記に残している。

|

| 文学者・伊藤整 |

「今日は人々みな喜色ありて明るい 。昨日とはまるで違う」(前掲書)

日米開戦は、「人々みな喜色ありて明るい」様子であった感動を、日本国民と共有できたと述懐しているのだ。

―― それでは、この国の「戦争終結プラン」の内実は、果たしてどうだったのか。

更に、加藤陽子の先の名著を引用する。

「東条英機は、『対米英蘭蔣(蔣とは蔣介石、つまり中国のこと)戦争終末促進に関する 腹案』という文書を、陸海軍の課長級の人々につくるように命ずる。

|

| 遺書が表現する東条英機のリーダーとしての無能 |

このときすでに戦争をしていたドイツとソ連の間を日本が仲介して独ソ和平を実現さ せ、ソ連との戦争を中止したドイツの戦力を対イギリス戦に集中させることで、まずは イギリスを屈服させることができる、イギリスが屈服すれば、アメリカの継戦への意欲が薄れるだろうから、戦争は終わると。すべてがドイツ頼みなのです」

|

| 第二次世界大戦中のヨーロッパにおけるドイツ及び枢軸国の版図(ウィキ) |

|

| 【画像は近衛文麿内閣・中国駐在独大使トラウトマンが斡旋した日中戦争の調停工作・「トラウトマン和平工作」は、太平洋戦争へ至る重大な政策の過程であった。これ以降、中国側の呑めない過酷な条件により和平が出来ず、1938年1月の近衛声明(「国民政府を対手とせず」)で、2年間半近く日中関係は最悪の状態になった。(ウィキ)】 |

呆れるほどの「戦争終結プラン」の内実である。

もっと凄いのがある。

「永野軍令部総長が、九月六日の御前会議の場で、天皇も含む出席者に向かってこういっ

たのです。

避けうる戦をも是非戦わなければならぬという次第では御座いませぬ。同様にまた、大坂冬の陣のごとき、平和を得て翌年の夏には手も足も出ぬような、不利なる情勢のもとで再び戦わなければならぬ事態に立到らしめることは皇国百年の大計のため執るべきにあらずと存ぜられる次第で御座います」(前掲書)

|

| 永野修身・軍令部総長(ウィキ) |

「大坂冬の陣」・「大坂夏の陣」・「皇国百年の大計」という言辞に絶句する。

しかし、驚くには及ばない。

これは、当時の大日本帝国陸海軍の指導部の、ごく普通の感覚である。

「精神主義」という妖怪が、一切の合理的思考を擯斥(ひんせき)し、「沈黙の螺旋(らせん)」と化す。

少数派の意見は、声高の多数派の意見に沈黙を強いられ、それが「世論」に収斂されるということ。

これに尽きる。

ここで、先の宮部久蔵の言葉を想起したい。

「今や、敵機の性能は零戦を遥かに上回っている。対空砲艦も、日に日に勢いを増している。今日、殆どの機は敵側に辿り着けなかった」

|

| 宮部久蔵(「永遠の0」より) |

それにも拘らず、メディアに誘導され、ポイント・オブ・ノー・リターンの底なし沼(日中戦争)に嵌り、その失敗に懲りることなく、この国は無謀な戦争に踏み込み、全てを失ったのである。

「戦争というのは勝ち目があるからやる、ないから止めるというものではない」

最も絶句する言辞である。

関東軍作戦主任参謀・服部卓四郎と共に、ノモンハン事件の最大の責任者である作戦参謀・辻政信の、この露骨な言辞に凝縮される、非合理の極点である「失敗は失敗のもと」という陰惨な風景。(拙稿 心の風景「『失敗のリピーター』を止められない日本軍の度し難き生態」を参照されたし)

|

| ハルハ河東岸の前線へ向かう日本軍戦車 |

|

| 元陸軍参謀・辻政信 |

|

| 関東軍作戦主任参謀・服部卓四郎(ウィキ) |

この国の政治・文化風土を席巻した、「精神主義」の極点としての「玉砕主義」=「散華・殉教」の美学が強調され、最悪の事態に備えた「有事戦略」を持つことなく、突き進んでいくのだ。

|

| 【若い参謀がなお粘る。「米英を相手に戦って、勝算があるのですか」。辻参謀が断固として語る。「戦争というのは勝ち目があるからやる、ないから止めるというものではない。今や油が絶対だ。油をとり不敗の態勢を布(し)くためには、勝敗を度外視してでも開戦にふみきらねばならぬ。いや、勝利を信じて開戦を決断するのみだ」】 |

この「玉砕主義」=「散華・殉教」の美学は、映画「永遠の0」の中で、齋藤部隊長が、「卑怯にも米英軍は、我が軍の飛行場ができるのを待つ」という言辞に集約されるだろう。

|

| 齋藤部隊長の訓示(「永遠の0」より) |

|

| 訓示を聞く宮部久蔵(「永遠の0」より) |

単なる作戦に対し、「卑怯にも」という言葉が普通に使われていたのである。

「国政指導者及国民の無気魂なりとは夢想だもせざりしところ」

|

| 【極東国際軍事裁判(東京裁判)に出廷する元首相、東条英機。手記の中に、「国政指導者及国民の無気魂なりとは夢想だもせざりしところ」という一文がある】 |

これは、2008年に発見された東條英機の手記にある一文である。

当時の指導者は当然ながら、「国民の無気魂」が敗戦の大きな要因であるとして、日本国民を批判しているのだ。

―― 以上、どこまでも希望的観測によって、この甚大な被害を出した戦争についての言及である。

「最悪の事態」に備えて戦略を立てられない我が国の致命的な脆弱性 ―― それこそ、コロナ禍で炙り出された風景だった。

稿を変えて、言及する。

3 「最悪の事態」に備えて戦略を立てられない我が国の致命的な脆弱性

メディアで論議を呼んだ「学術会議任命拒否問題」について、この国の首相は、未だ、「ご飯論法」(論点ずらしの逃げ捲り)ですり替えるのみで、任命拒否の根拠を答えていないのだ。

|

| 日本学術会議庁舎(ウィキ) |

この寒々とした風景が、この国の民主主義の実相を炙り出している。

近現代史の優れた論考で高く評価されている加藤陽子教授が、なぜ拒否されたのか。

特定秘密保護法に反対した故なのか、全く不透明な空気が薄気味悪い。

いずれにせよ、この「ご飯論法」がコロナ禍で炙り出されている。

その典型例が、東京オリンピック・パラリンピックの開催の是非についての国会答弁だった。

「感染爆発のステージ4、感染急増のステージ3でオリンピックは開催しますか」

「日本人の人命が失われているという状況において、オリンピックを菅総理は強行されるんですか、されないんですか」

|

| 感染状況 ステージ |

この野党の質問に対する首相の答えは、「選手や大会関係者の感染対策をしっかり講じ、安心して参加できるようにするとともに、国民の命と健康を守っていく」という内容で埋め尽くされたのである。

|

| 感染爆発でも五輪開く?首相が繰り返した答えとは |

「安心」、「国民の命と健康を守っていく」という答弁に終始し、東京オリ・パラの開催基準について最後まで提示することがなかった。

|

| 「国民の命と健康を守っていく」 |

「『最悪の事態』に備えて戦略を立てられない我が国の致命的な脆弱性」 ―― これが透けて見えるから厄介なのだ。

要するに、ソリッドな「有事戦略」を持たず、楽観思考と精神主義で、国力差が際立つ米国との戦争にのめり込んでいった80年前の歴史的教訓が生かされることなく、「失敗のリピーター」と化し、時の指導層の観念の中で繋がってしまっているのである。

|

| 参謀本部(「『失敗のリピーター』を止められない日本軍の度し難き生態」より) |

―― ここに、興味深い論考がある。

「80年間なぜ変わらない コロナに苦戦、戦前の教訓」と題した、日経電子版(秋田浩之/外交・安全保障)の記事である。

その骨子が、「日本、戦前から変わらぬ国家体制の欠点」として、表にまとめられているので、以下、ほぼ全文を掲載する。【】は記事の内容です。(筆者段落構成)

【その欠点とは平時を前提にした体制しかなく、準有事になってもスイッチを切り替えられないことである。日本という列車は単線であり、複線になっていない。

米国や英国は当初、対応が鈍く、多くの死者を出した。だが、その後は緊急時の体制をとり、ワクチン接種で先をいく。

日ごろから準有事にあるイスラエルでは、ワクチンの確保に軍が動いた。同様の台湾では、携帯電話の情報から感染者の行動を追跡するシステムもある。

一方、日本の仕組みはあらゆる面で準有事の立て付けが乏しい。法的な強制力はなく、外出自粛や休業を行政が国民に『お願い』するしかない現状は、その象徴だ。

日本は戦後、米軍に守られていることもあって平和が続き、平時体制でやってこられた。先の戦争への強い反省から、国家が権力を持ちすぎないよう努めてきた。

今後もこれで乗り切れるなら、それに越したことはない。だが、残念ながら、コロナ危機は日本モデルのもろさを映している。

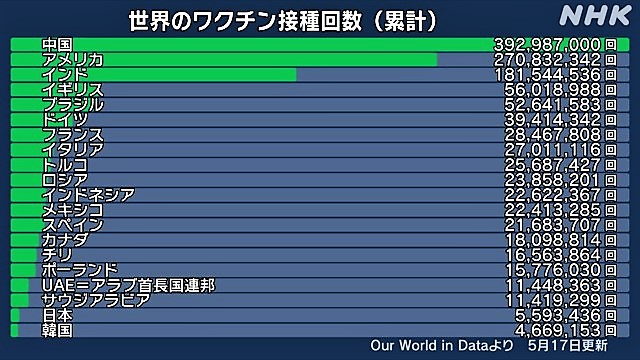

|

| 世界のワクチン接種回数 |

|

| 世界のワクチン接種回数 |

|

| 世界のワクチン接種回数 |

|

| 世界のワクチン接種回数 |

戦前・戦中と現状の国家運営には少なくとも3つ、共通の欠点がある。

第1は、戦略の優先順位をはっきりさせず、泥縄式に対応してしまう体質だ。

日中戦争もそうだった。いったい何をめざし、ゴールとするのか。政府の方針は明確でないまま戦いが広がり、国民の支持も十分、得られなかった。

|

| 日中全面戦争の契機となった盧溝橋事件(北京郊外・盧溝橋での日中両軍の衝突)を伝える新聞 |

【「軍人たちの主眼は、来るべき対ソ戦争に備える基地として満蒙を中国国民政府の支配下

から分離させること、そして、対ソ戦争を遂行中に予想されるアメリカの干渉に対抗する

ため、対米戦争にも持久できるような資源獲得基地として満蒙を獲得する、というものでした」(「それでも、日本人は『戦争』を選んだ」より)

関東軍の暴走による「満州事変」の背景には、軍人たちの、このような思考があった。彼らは、日中戦争を「戦争」ではなく、一種の「革命」と考えていたから、日本の「非」を一切、認めていない。「西欧」に対して、東アジア地域を指す「東亜」という表現を使用したのは、この文脈上にある。メディアも、それを煽ったのである。

|

| 新京の関東軍司令部(総司令部)(ウィキ) |

「当時、日本のエリート官僚などが、戦争を破壊とはとらえない、より積極的な意味を

見いだしていたことがわかるでしょう」(前掲書)】

井上寿一・学習院大教授は語る。

|

| 井上寿一・学習院大教授 |

『37年、戦意を高めようと、政府は国民精神総動員運動を始め、統制を強めた。しかし、対中戦争の目的が分からないため、国民はついてこない。反戦こそ唱えないものの、大正天皇祭などの国旗掲揚率は2割弱程度だった。この実態は敗戦までさして変わらなかった』

|

| 国民精神総動員運動 |

時代背景はちがうが、コロナ対策にも重なる面がある。『感染封じ込め、経済の維持、東京五輪……。何を最優先するのか不明確なので緊急事態宣言は惰性となり、国民も従わなくなってきている』(井上氏)

優先順位が定まらない一因が、言われて久しい縦割り組織の弊害だ。

これが第2の問題点である。

ワクチン接種やPCR検査、コロナ病床の確保が滞る事情はさまざまだが、『元凶のひとつが省庁間や中央と自治体の連携が乏しいことだ』(政府関係者)。

ワクチンでいえば、接種の管轄は厚生労働省、自治体との調整は総務省、輸送は国土交通省だ。各省庁に担当がまたがるのは米欧でも同じだろうが、緊急時の調整力が日本は弱い。

|

| 接種を管轄する厚生労働省本省庁舎(ウィキ) |

|

| 輸送を管轄する国土交通省本省庁舎(ウィキ) |

戦前・戦時中の縦割りはさらにひどかった。陸軍と海軍は予算や物資を取り合い、両軍内の派閥抗争も続いた。外務省内も英米派と枢軸派がぶつかった。これでは国策が定まるはずがない。

筒井清忠・帝京大教授は指摘する。

|

| 筒井清忠・帝京大教授 |

『日本は戦前、軍事的な専門性を重視して軍人エリートを教育し、特に陸軍にその傾向が強かった。戦争の知識は豊かでも幅広い視野をもった人材は育ちづらく、軍の縦割り体制を増長させた。今も医療や防疫の専門家は多いが、全体状況を冷徹に判断し、政策を調整できるリーダーが乏しい。戦前の体質は変わっていない』

|

| 陸軍省(ウィキ) |

そして第3の欠点が、「何とかなる」という根拠なき楽観思考である。

日本はなぜか、最悪の備えに弱い。戦時中でいえば、勝ち目が薄い戦争を米国に仕掛けておきながら、明確な終戦シナリオを用意していなかった。

|

| 炎上する真珠湾上空を飛行する九七式艦上攻撃機(ウィキ) |

|

| 第一航空艦隊司令長官・南雲忠一(ウィキ) |

|

| 日本への宣戦布告書に署名しているフランクリン・ルーズベルト(ウィキ) |

2009年の新型インフルエンザを受け、国の総括会議は翌年、感染大流行にそなえた提言をまとめていた。保健所やPCR検査、ワクチン開発の強化などが並んだが、たなざらしになった。

|

| 2009年インフルエンザ・パンデミック |

安倍前政権で国家安全保障局次長を務めた兼原信克氏は話す。

|

| 兼原信克・元国家安全保障局次長 |

『頻発する地震や台風への対応では日本は世界最高レベルの体制を敷いているが、パンデミックは準備を怠った。さらに深刻なのは戦争リスクだ。脅威があるのに目をつむり、必要な危機管理の体制がほとんど進んでいない』】

秋田浩之・日経論説委員兼編集委員の、このシビアな指摘に加える何ものもない。

|

| 秋田浩之・日経論説委員兼編集委員 |

そんな只中で発信された、内閣官房参与を務める高橋洋一・嘉悦大教授のツイート。

「日本はこの程度の『さざ波』。これで五輪中止とかいうと笑笑」

|

| 高橋洋一・嘉悦大教授 |

この国の宿痾は、この80年間、殆ど延長されているようである。

原作者の思いを忖度せずに書けば、「永遠の0」の主人公・宮部久蔵の呪いが、今なお、解けないでいるのだ。

|

| 景浦に怒りを剥(む)き出しにする宮部久蔵(「永遠の0」より) |

(2021年5月)

0 件のコメント:

コメントを投稿