1 「点滴のボタンをもう少し長く押せば、逝かせてあげられると。私にその勇気があれば、あんなに苦しませずに済んだ」

2011年1月31日、USジプサム社は業績悪化により、ネバタ州の石膏採掘所を閉鎖。企業城下町であるエンパイアも閉鎖され、7月には町の郵便番号も抹消された。

世界的な金融危機を起こした2008年、リーマンショックに起因する経済破綻によって、車上生活を余儀なくされた“ハウスレス”のファーンは、アマゾンの配送センターで働き始めた。

|

| 夫の衣服などをエンパイアのトランクルームに預けるファーン |

|

| トランクルームの管理人との別れ |

|

| 車上生活に打って出る旅が拓かれる |

|

| アマゾンの配送センターで働くファーン |

同じく、車上生活をする同僚のリンダのヴァンを訪ね、彼女の身の上話を聞く。

「ヴァンに移り住む前は、仕事を探して駆けずり回ってた。2008年の金融危機の年よ。あの頃が人生のどん底だったわね。自殺も考えた。方法も決めてた。お酒を1瓶買って、ガス栓をひねるの。気を失うまで飲んで、途中で目が覚めたら、タバコに火をつけて、爆死しようって。でも、2匹の愛犬と目が合って…できなかった。犬だけじゃない。私も死んじゃいけないと。ちょうど62歳になる前だったから、ネットで公的年金の額を調べてみたの。たった550ドル。私は12歳から働いて、2人の娘を育てたのよ。なのに、それっぽっち。そんな時、ボブ・ウェルズの“RV節約生活”を。そうだ、キャンピングカーで暮らせばいい。働き蜂はやめようって」

|

| リンダ |

「RTRって?」

「“放浪者の集会(ラバー・トランプ・ランデブー)”。アリゾナ州のクォーツサイト砂漠の外れでやるの。来ない?地図を描くわ」

「やめとく」

そこでまた、ボブ・ウェルズの話が耳に入ってくる。

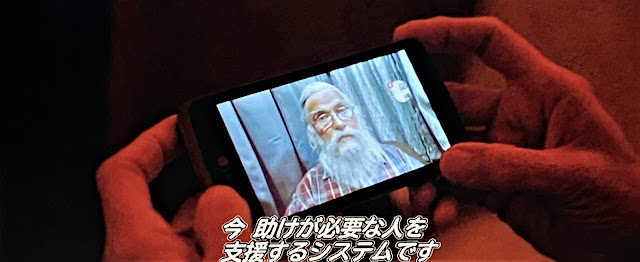

「つまり、RTRとは、今、助けが必要な人を支援するシステムです」

年末になり、アマゾンがクリスマス休暇に入ると、ファーンは新たな仕事を探しに職安(州ごとに異なる)へ行く。

「夫はUSジプサム社の社員で、私は数年間、事務職を。その後はエンパイアの街のレジ係をしたり、5年間、代用教員も」

「採掘所の閉鎖で、全住民が立ち退きに?」

「ええ、1年前」

「いつから働きたい?」

「今すぐ」

「今すぐは難しいわ。年金の早期受給を申請してみたら?」

「年金だけじゃ暮らせないし、仕事がしたいの」

「年齢とか、いろいろ不利な点が…」

ファーンは車を走らせ、リンダが誘ったボブの「砂漠の集い」に参加する。

「我々は、ドルや市場という独裁者を崇めてきた。貨幣というくびきを自らに巻き付け、それを頼みに生きてきた。馬車馬と同じだ。身を粉にして働き、老いたら野に放される。それが今の我々だ。もし社会が我々を野に放り出すなら、放り出された者たちで助け合うしかない。“経済”というタイタニックは沈みかけてる。私の目的は、救命ボートを出して多くの人を救うことだ」

|

| ボブ |

ボブの演説の後、炊き出しが始まり、大勢の参加者に食事が振舞われる。

薪を囲んで、それぞれの身の上を語り合う。

「俺はベトナムから帰還して、PTSDに。大きな音に耐えられず、人混みや花火もダメだ。でも、キャンピングカーで暮らし始めて、心が穏やかに」

「私はずっと、家族に言い続けてきたの。キャンピングカーで国中を回ろうって。でも、両親が2人ともガンになって、3週違いで死んだ。そんな時、ボブ・ウェルズの動画を見つけて、ヴァンを買った…そして、私は癒しの旅へ」

ファーンは、ボブから直接、言葉をかけられる。

「過酷な人生だね。夫を亡くし、住んでいた町も友達も、すべて失うとは。そう簡単には立ち直れないさ。何の助言もできないが、答えを探すには、ここはいい場所だ。自然と繋がり、人との絆を育む。物の見方が変わるよ」

ファーンは、沢山のキャンピングカーが屯(たむろ)する朝の“ノマドランド”を散歩する。

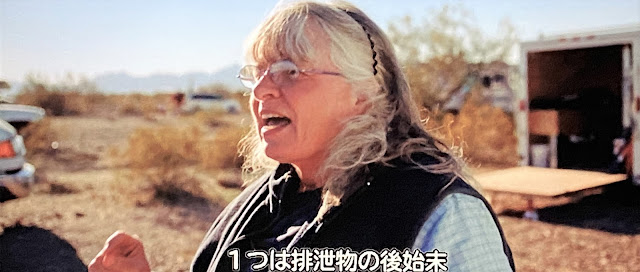

それから、駐車場の止め方や排泄物の扱いなど、車上生活で必要なスキルの講習を受け、夜にはギターを弾いて歌い、皆でダンスを踊り、次の日には、殆どの車が去って行った。

ファーンのヴァンのタイヤがパンクして、スワンキーに町まで乗せて行って欲しいと助けを求める。

ファーンは砂漠でスペアタイヤがないのは、命取りだと注意される。

「最低限のスキルよ。救助の呼び方とか、タイヤの替え方とか…万が一に備えて、GPSを搭載しなさい」

|

| スワンキー |

貸しを作ったと言うスワンキーは、旅を続ける準備をファーンに手伝ってもらう。

作業中、気分が悪くなったスワンキーは、ファーンに事情を話す。

「かなり前だけど、肺がんの手術をしたのよ。小細胞がん。それが脳に転移して、あと7~8か月だろうと」

「そう。つらいわね」

「私は旅を続けるわよ。もう一度アラスカに行きたいの。その後は、やるべきことを。ドクター・ケボーキアンって医者がいて、いろんな安楽死の方法を本に書いてるの。言わば“レシピ本”ね。いずれ参考にするけど、ただ病院で死ぬのを待つのはイヤ。お断り。私は今年75よ。いい人生だったわ。カヤックを漕いで、美しいものをたくさん見た。アイダホの川で、ヘラジカの家族と出会ったり、大きな真っ白いペリカンが、目の前に舞い降りたり、あとは…カーブを曲がると、崖一面に何百というツバメの巣があって、無数のツバメが舞ってたり、それが水面に映って、私もツバメと一緒に飛んでる気がした。ヒナがふ化して、小さな白い殻が川に落ちて流れていく。あまりに美しくて、“もう十分”って。この瞬間に死ねたら幸せって」

二人は夕焼けに染まる砂漠に出て、スワンキーは話の続きをする。

「私が死んだら、焚き火に石を投げ入れて、私を偲(しの)んで…キレイな空」

ファーンは音楽を聴きながら、昔の写真を取り出し、夫を懐かしむ。

翌日、スワンキーの髪を切りながら、ファーンが夫への思いを話す。

「ずっと考えてるの。夫のボーのこと。最後は病院でモルヒネの点滴を。私はベッドのわきに座って、思ってた。点滴のボタンをもう少し長く押せば、逝かせてあげられると。私にその勇気があれば、あんなに苦しませずに済んだ」

「彼は少しでも長く、あなたといたかったかも。やれることはやった」

「そうね」

そのスワンキーも去って行った。

残されたファーンもまた、大自然の中に身を置き、その美しさを体感する。

ファーンはリンダと共に、バッドランズ国立公園で清掃の仕事を始めた。

二人は、“国立グラスランズ・ビジターセンター”(国立公園の自然などの情報を展示する)へ行き、大自然が作った岩の造形を楽しむ。

店で酒を飲みながら、リンダは自分の夢を語る。

「このアリゾナの土地に、アースシップを建てるの。自給自足の家。建材は古タイヤや空き瓶。廃材で造るから、環境に優しいの。自分の手で作り出す生きた芸術作品。孫の代まで残せるわ。何十年も朽ちず、人間より長生きする家」

|

| リンダ(右から二人目) |

リンダもまた、ファーンに「友情をありがとう」と別れを告げ、キャンプ場を後にした。

【アースシップとは、自然エネルギーで電気を自給自足する住宅スタイルで、1970年代に、米国の建築家が建て始めて世界中に普及している】

|

| 「日本初の〈アースシップ〉!廃タイヤ、空き缶、空き瓶でできた“地球をゆりかごにしている家”」より |

ファーンに、タバコを買いに行けない時にと、リコリス(薬草の一種)を持って来たデイブは、荷物を下ろす手伝いをして、ファーンが家族の思い出として大事にしている皿を割ってしまった。

謝罪するデイブを許せず追い返し、何とか割れた皿を接着剤で継ぎ合わせた。

その後、デイブが体調を崩し、付き添うファーン。

病院に行くと、腸の炎症で、腹腔鏡手術(腹部に小さな穴をあけて行う手術)をしたと言う。

ファーンはお見舞いに差し入れをすると、デイブに次の仕事を聞かれ、「ネブラスカでビーツの収穫を」と答える。

“ウォール・ドラッグ”で働くと言うデイブはファーンを誘い、一緒に仕事をすることになる。

【ウォール・ドラッグは、バッドランズ国立公園に隣接する世界最大のドラッグストアで、観光名所として有名】

|

| ウォール・ドラッグ |

デイブの元に、息子が訪ねて来た。

|

| 父子の会話に耳を傾けるファーン |

もうすぐ孫が生まれるので、“一緒に帰ろう”と言われたが、デイブはそれを断った。

「俺は、なんていうか、息子が子供の頃、あまり家にいられなくてね。大人になってからは、お互いの興味も違ってて。“父親”のやり方を忘れちまった。向いてないんだ」

「考えすぎずに、“おじいちゃん”をやって」

「一緒に来ないか?」

「そのうち寄るわ」

「楽しみだ」

朝、デイブがファーンの車を訪ねて来たが、反応しないでいると、デイブのメモが巻かれた石が置いて、そのまま去って行った。

メモには、「“遊びに来たら、いろんな石を見せるよ”」と書いてあった。

2 「昔、父が言ってた。“思い出は生き続ける”。でも、私の場合、思い出を引きずり過ぎたかも」

季節が変わり、ビーツ畑で働き始めたファーンだが、車が故障し、修理に出すと、高額な見積もりを出され、市場価格が低いヴァンを売って、次の車を買うことを勧められた。

ファーンはそれを断り、時間とお金が掛かっても、修理したいと答える。

金の工面で姉のドリーに電話をかけ、家を訪ねた。

ドリーと夫のジョージ、その同僚夫婦らとガーデンパーティーをして、緩やかな時間を過ごすファーン。

翌朝、金を貸してくれたドリーにハグをして、ファーンは姉の家を後にする。

キャンプに戻り、焚き火をしているデリックにサンドイッチを持っていく。

|

| デリック(右) |

「寂しくならない?恋人は?」

村を出たがらない恋人に手紙を書くが、彼女を喜ばすようなことは何も書けないというので、ファーンは詩を贈ることを勧める。

そして、ファーンが結婚式で読んだ詩を披露する。

「“君は夏の日よりも 美しく 穏やかだ 風が5月の蕾を散らし 夏の輝きは あっけなく終わる 太陽は時に照りつけ かと思えば 暗く陰る どんな美しいものも いつか衰える 偶然か 自然の成り行きによって だが 君の永遠の夏は 色あせず 美しさが失われることもない ましてや 死に神が 死に神が 君を 死の影に誘うこともない 君は永遠に詩の中に生きる 人が息をし 目が見えるかぎり 詩は生き続け 君に命を与え続ける”」

|

| 小さい頃(これは乳児の頃)に撮ってもらったスライドの写真をファインダー越しに見るファーン |

|

| 同上/これは少女の頃のファーン |

そして、ファーンは家族と共に暮らすデイブの家を訪ね、産まれたばかりの孫と、子供たち夫婦らに迎えられた。

「パンクしてた。あなたのヴァン」

「そうか。気づかなかった」

「この先もここに?」

「ああ。自分でも意外だった。また屋根の下で暮らすとは」

「いい家だもの」

「君も留まれば?」

「そうね。洗濯しないと」

「ここに住まないか?ゲストハウスがある。本気だ」

「息子さんは何て?」

「承諾済みだ。君が好きだ。君はいい人だ。周りの人とうまくやれるし、君といると楽しい。一緒にいたい」

デイブの家族と感謝祭の宴を共にするファーン。

食後にデイブの息子の嫁・エイミーと会話する。

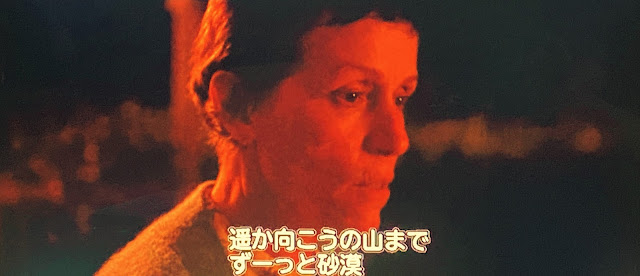

「町外れの家だったから、裏庭から砂漠が見渡せた。遥か向こうの山まで、ずーっと砂漠。遮るものがないの」

エイミーはデイブがファーンのことが好きで、いつも話していると言う。

その夜、デイブが息子をピアノの連弾をする姿を見るファーンは、埋めがたい距離を感じてしまう。

翌朝、ファーンはデイブの家を静かに去り、雨の中、車で海へと向かった。

荒れる海の断崖に立ち、両手を広げるファーンの遠景ショットがインサートされる。

再び、アマゾンの配送センターに戻り、新年を迎え、砂漠の集いに参加する。

スワンキーが死に、約束通り、皆で焚き火に石を投げて、彼女を偲ぶのである。

イベントが終わて朝になり、ファーンは、ボブと会話する。

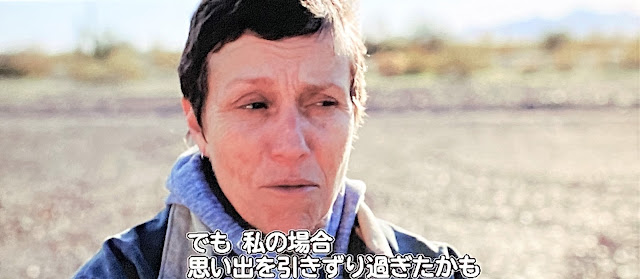

「ボーは天涯孤独だった。私が町を去れば、彼の存在した証しが消えてしまう。だから残ったの。同じ町、同じ家に。昔、父が言ってた。“思い出は生き続ける”。でも、私の場合、思い出を引きずり過ぎたかも。分かる?」

「分かるよ。息子のことは、誰にも話してないんだが、彼が生きてれば…今日が33歳の誕生日だった。5年前に自殺した。口にするのもつらい。長い間、毎日、思ってた。なぜ私は、息子のいない世界で生きてるのかと。答えはなかった。苦しかったよ。だがね。気づいたんだ。人を助けることが、息子の供養になると。それが生きる気力になった。心の支えにね。ノマドの多くは高齢者だ。皆、悲しみや喪失感を抱えてる。それでいいんだ。当然だ。この生き方が好きなのは、最後の“さよなら”がないんだ。何百人と会ったが、一度も“さよなら”とは。いつも“また、どこかで”。実際、そうなる。一か月後か、数年後か分からんが、また会える。だから、私は信じていられる。私は、また息子に会える。君も、ボーに会える。共に生きた時間を思い出せる」

ファーンは、エンパイアに行き、トランクルームに預けていた荷物を処分し、かつて働いていた石膏採掘所の会社の事務所を訪れ、思わず嗚咽を漏らす。

“エンパイア 標高1220メートル”と表札に書かれた道を行き、ファーンが住んでいた村の外れの社宅へ行く。

そして今、思い出のスポットと別れを告げたファーンの旅は続いていくのである。

最後の“さよなら”がない〈生〉を繋いでいくのである。

「旅立った仲間たちに捧ぐ また、どこかの旅先で」(キャプション)

|

| ハウスレスの旅 |

3 最後の“さよなら”がない〈生き方〉を選択していく

「ホームレスじゃなくて” ハウスレス”」

エンパイアで代用教員をしていたファーンが、かつての教え子の女の子から「先生はホームレスになったの?」と聞かれた時の反応である。

人間関係を失った者である「ホームレス」ではなく、定着する「家」を失っても、他者との絆を持ち、互いに助け合う「ハウスレス」との懸隔(けんかく)を意識する者の自尊感情が、「季節労働者」のファーンの中枢に深く根を下ろしているエピソードである。

.jpg)

苦境に陥っても限りなく自立せんとする心構えは、「基本・孤独」という自由の代償の重さを認知する問題意識によって支えられている。

しかし、その心構えがどれほど強くとも、特定他者への依存のツールを削ることは叶わない。

この「季節労働者」は「車上生活者」だからである。

ここで、姉ドリーとのエピソードが想起される。

金の工面で姉のドリーに電話をかけ、家を訪ねた時のエピソードである。

そこで、同僚の一人が、「不動産は必ず儲かる」と言うと、ファーンが批判含みで反応した。

「文句をつける気はないけど…私には理不尽に思えるの。客に貯金をはたかせ借金させてまで、家を買わせるのは」

「それは偏った見方だよ」とジョージ。

「そうかしら」

「誰もが君みたいに、身軽じゃない」

「そう思ってる?私が軽い気持ちで旅に出たと?」

「すまん」

「ノマドの生き方って、昔の開拓者みたいじゃない?ある意味、アメリカの伝統よ。ステキだわ」とドリー。

ここで、リーマン・ショックの起因となる「サブプライム住宅ローン危機」への批判が言語化されている。

住宅価格の上昇を目途(めど)に、返済能力が高いと判断される優良客「サブプライム層」を対象にした住宅ローンの貸出しが、返済能力が低い層にも、金融機関が高利変動という金利条件で過剰に貸し込んだリスクで住宅ブームが起こるが、関連商品の安易な拡大再生産によって住宅価格の下落を招来し、金融機関の株価を大幅に下落させて住宅バブルが弾ける事態。

|

| 「サブプライム住宅ローン危機」/2007年~2009年、米国で差し押さえ対象となった住宅の四半期当り件数(ウィキ) |

|

【「サブプライム住宅ローン危機」/2007年9月15日、イギリスはバーミンガムのノーザン・ロック銀行の支店前で、サブプライム危機により預金を引き出すため並ぶ人々(ウィキ)】

これが「サブプライム住宅ローン危機」である。

かくて、投資銀行のリーマン・ブラザーズ・ホールディングスが2008年9月に経営破綻し、それが連鎖的に世界規模の金融危機が発生した事象。

|

| リーマン・ブラザーズ・ホールディングスの本社があったタイムズスクエアビル(ウィキ) |

これがリーマン・ショックである。

このリーマン・ショックによる経済的被災者が、ファーンらのノマドということになる。

閑話休題。

その夜、ドリーから修理資金を受け取るファーン。

「ありがとう。必ず返すわ」

「ここに住んで」

「ムリよ。この家でずっと暮らすなんて。気持ちだけ」

「私たちは退屈すぎる?」

「そうじゃない」

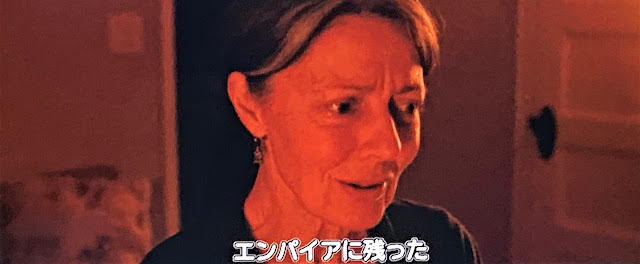

「そうなのよ。楽しいことは、いつも“外”にある。さっさと家を出て、さっさとボーと結婚して、とんでもない田舎町に。その上、ボーが死んだ後も、エンパイアに残った。私には分からない。なぜ…」

「だから、ここに住めないの」

「ずっと言いたかったことが。あなたは昔から、型破りで変わり者だと思われてた。でも、本当は、人より勇敢で正直なだけ。あなたは、いつも私のことを見抜いてた。時には、私自身が気づく前に。必要だったのよ。妹だもの。近くにいて欲しかった。取り残されて寂しかった」

「悪かったわ」

姉妹の会話で明らかにされるのは、夫ボーと家族の思い出を失いたくないので、ファーンがエンパイアに残ったということ。

そのために借金するファーンが、特定他者への依存のツールを手放せなかったという現実は、「季節労働者」としての「車上生活者」の脆弱性を曝すと言える。

|

| リンダ(左) |

だから、「人より勇敢で正直」であっても、ノマドを人間の理想形の象徴的在りようと決めつけるには無理があるだろう。

次に印象的で、重要なエピソードは、ノマドを捨て、家族と共に暮らすデイブの家を訪ねたシークエンス。

「ああ。自分でも意外だった。また屋根の下で暮らすとは」

デイブの正直な言葉である。

そのデイブが息子とピアノの連弾をする姿を、ファーンが熟視する重要なシーンがある。

至福のひと時に浸るデイブが、そこにいる。

今や「定着」に振れていくデイブとの間に、埋め難い程の心理的距離を感じてしまうのだ。

「住む世界が違う」

そう思ったにしても、それはデイブが選択した〈生き方〉だった。

〈生き方〉は多様なのだ。

ファーンもまた、自分の〈生き方〉を選択しなければならない。

|

| 常に「耳を傾ける人」となって、自分の〈生き方〉を考え続けている |

中流層の潤沢な家財に触れ、それと別れるようにして、この家を去っていくシーンは、ラストシーンの伏線となっていくが、それを後押しするボブとの会話が、彼女の新たな旅立ちを決定づけていく。

「ノマドの多くは高齢者だ。皆、悲しみや喪失感を抱えてる。それでいいんだ。当然だ。この生き方が好きなのは、最後の“さよなら”がないんだ。何百人と会ったが、一度も“さよなら”とは。いつも“また、どこかで”。実際、そうなる。一か月後か、数年後か分からんが、また会える。だから、私は信じていられる。私は、また息子に会える。君も、ボーに会える。共に生きた時間を思い出せる」

「思い出を引きずり過ぎた」と吐露するファーンに贈るボブの言葉である。

かくてファーンは、エンパイアに残る思い出のスポットと別れを告げ、「ハウスレス」であり、「車上生活者」という、それ以外にない〈生き方〉を選択し切ったのだ。

それは、最後の“さよなら”がない〈生き方〉である。

〈生き方〉の多様性。

グローバル金融資本主義批判というような在り来りで、アンニュイなメッセージというより、〈生き方〉の多様性。

ここに、本篇のメッセージがあると私は考えている。

この映画が、観る者に、それぞれの〈生き方〉を考えるように構築された物語の秀逸性に瞠目(どうもく)する所以である。

(2022年11月)

0 件のコメント:

コメントを投稿