1 「私には大切な人がいます。でも私の気持ちは絶対に、知られてはならないのです」

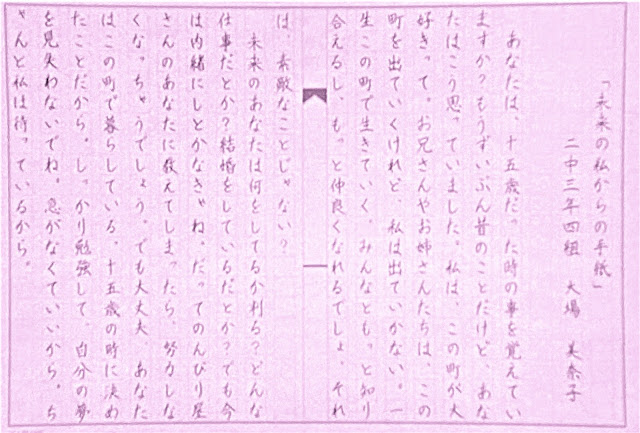

「未来の私からの手紙 二中三年四組 大場美奈子

あなたは、十五歳だった時の事を覚えていますか?もうずいぶん昔の事だけど、あなたは、こう思っていました。私は、この町が大好きって。お兄さんやお姉さんたちは、この町を出て行くけれど、私は出て行かない。一生この町で生きていく。みんなともっと知り合えるし、もっと仲良くなれるでしょ。それは、素敵な事じゃない?」

現在50歳の大場美奈子が、15歳の時に書いた「未来の私からの手紙」。

美奈子の一日は、早朝の牛乳配達から始まる。

|

| 美奈子 |

「あたしには、ずっと気になっている娘がいる。彼女のことは、子供の頃からよく知っている。女学校時代の友人の娘だからだ。娘と言っても、もう50歳だ。結婚もせず、浮いた噂一つなく、毎日判で押したような、傍目から見れば、何が楽しいのか分からないような生活をしている。その娘が、毎朝、我が家の庭先にやって来る」

|

| 敏子 |

認知症の夫を持つ、皆川敏子の小説の一節。

そこに、美奈子が牛乳配達に訪れた。

敏子から夫・昌男の通院の付き添いを依頼された美奈子は、快く引き受ける。

そして今、「よし」と言って、目指す家までの長い石段を走って上がり、重い病を患う高梨容子のミルクボックスに牛乳を届ける。

|

| 高梨容子の家への長い階段 |

「高梨槐多(かいた)と結婚して、二十六年と八か月になるのだが、結局この人は、どういう人なのか、くっきりと分かりかねている。どうも、毎日が穏やかでありさえすれば、いいと思っている節がある。だから、このあいだ聞いた話は、少し私を幸せな気分にしてくれた。初めて、秘密に触れたような気がしたからだ」(容子の日記)

|

| 容子 |

容子は、訪問の看護師から、牛乳を配達するのが大場美奈子という夫の同級生であると知らされたのだ。

美奈子の事を槐多に訊ねたら、「うん」と一言。

|

| 槐多 |

その牛乳を一口飲んで捨てる槐多は、無駄だから止めるかと、容子に訊ねる。

「ダメよ。飲めるようになるかも知れないし」

「そうだね」

そして、「今日、カレーを作る?」と聞く容子に、「いいよ」と槐多が答える。

「今の楽しみは、カレー小僧について考えることぐらいだ。カレー小僧は、少し前から、町の噂になっている子供のことだ。夕暮れ時になると、その子はスプーンを握り締めて、町を歩き回る。美味しそうなカレーを作っている家を探して」(容子の日記)

日中はスーパーに勤めている美奈子が自転車で出勤すると、店長と若い店員のマリが抱き合っているのを目撃する。

|

| スーパー店長とマリ |

レジに戻って来たマリは、後ろめたさから、「悪いことしたみたいじゃないですか」と言って美奈子に絡むと、きっぱりと言い返される。

「悪いことです…そういうのは家でやって下さい」

役所の児童課に勤めている槐多が、帰路、このスーパーに寄り、カレーの食材の買い物をする。

|

| 「50から85までって長いですか?」(85歳であると聞き、尋ねる) |

美奈子と背中合わせにレジを済ませると、スーパーの前に男の子が座っていた。

槐多が「カレーが好きか」と声を掛けると、走って去って行く。

美奈子が書店で本を探していると、17歳の美奈子の記憶が思い出されてきた。

書店の外に目をやると、楽しそうに、自転車で二人乗りをする男女が通り過ぎる。

自分の母と槐多の父である。

|

| 美奈子の母と槐多の父 |

そこに、同じく高校生の槐多が美奈子に声をかける。

美奈子が迎えに来て、敏子は自分の診察と称して、昌男を「もの忘れ外来」に連れて一緒に受診させると、少し進行が速いと診断される。

|

| 受診後の昌男 |

敏子の家でおでんを食べる3人。

「大場美奈子は幼い時に、製鉄所の技師だった父親を工場の事故で亡くしている。高校生の時に、母親も喪った。母親の千代は、トラックに轢かれて死んだ。彼女は、高梨という画家の自転車に乗っていた。千代と高梨が、どんな関係だったのか、詳しくは知らない。しかし、夕暮れ時に、山の方へ出かける男と女について、町の人たちが想像を逞しくしたことだけは間違いない。二人の遺体が霊安室に置かれたとき、高梨の妻が、一緒にしないでと取り乱したことを覚えている。息子の槐多と美奈子は、同じ高校だった。後で、二人が付き合っていたことを聞いた」(敏子の小説)

その時のことを、美奈子はよく覚えてないと言う。

「どうして結婚とかしないの?」

「だって、いなかったもん」

「高校の時、付き合った人いなかった?」

「あたしだって、恋の一つや二つあります。でもね、ダメ。足りないみたい。人に対する気持ちの量みたいなもの」

「何か、歯がゆいのよねぇ。別の違う生活とか、人生とか、あったんじゃないかって」

「おばさん、あたし、そういう風に考えないわ。寂しいと思ったこともないし、おばさんもいるし、おじさんもいるし…」

「うん」

スーパーでコロッケを万引きした、槐多が声をかけた例の少年が捕まり、警察へ通報しようとする店長に美奈子が進言し、槐多が引き取りに来た。

子供を連れて帰る槐多と恵美子の目が合い、互いに小さく会釈する。

少年は家の近くで繋いだ槐多の手を払い、一目散に家に入っていく。

槐多がドアを開けると、紐に縛られ、散乱するゴミに埋もれている弟に、少年がコロッケを食べさせている。

帰って来た母親に、食事を与えるように言うと、「関係ないだろ」と毒づくや、家に逃げ込む。

仕事が終ったロッカールームで、シングルマザーのマリが自らの不安を美奈子に訴える。

「寂しくないですか?夜とか」

「いいのよ、クタクタになれば」

「あ、そっか」

「元気、出して」

美奈子が退社しようとすると、店長が不躾(ぶしつけ)に聞いてくる。

「大場さんて、バージン?」

セクハラを受け、無言で帰る美奈子。

その夜、ベッドで本を読みながら、涙する美奈子。

「私には大切な人がいます。そう思っている私のことを、知って欲しいと思うこともあるのです」

ハガキにそこまで書いて、破り捨て、また書き直す。

「私には大切な人がいます。でも私の気持ちは絶対に、知られてはならないのです」

美奈子は溢れる思いを、いつも視聴するラジオ番組に投稿したのである。

セクハラを受け美奈子は今、永く隠し込んできた感情の呪縛から逃げられなくなったのだ。

槐多の家。

「ねえ、あたしがいなくなったら、どうする?」と容子。

「どうしようかな」

「真剣に答えて」

「考えたくない」と槐多。

「甘えないでよ」

一方、昌男の認知機能障害が進み、ついに徘徊が始まった。

表を走っていくと、橋の上でスプーンを握り締めたカレー小僧と出くわし、昌男は食堂で二人分のカレーを注文していたところを電話で知った敏子が駆けつけた。

元英文学者の認知症の夫との暮らしの体験記を連載することになっていた敏子は、出版社に断りの文章を書き、別の五十歳の恋愛小説の構想を伝える。

ラジオのパーソナリティーが、美奈子が投稿したハガキを読み上げる。

「私には大切な人がいます。でも私の気持ちは絶対に、知られてはならないのです。どんなことがあっても、悟られないようにするのは、難しいことです。しかし、その人の気持ちを確かめることができないのは、本当に辛いものです。もし、神様が二人だけで話し合う時間を与えてくれるというのなら、丸一日は欲しいと思うのです」

そのラジオを聞いていた容子は、リスナーの居住地とイニシャルから、その片思いの相手が槐多であると確信する。

槐多が寝た後、容子は点滴スタンドを引き摺り、自ら書いたメモをやっとの思いでミルクボックスに入れる。

その朝、美奈子は容子のメモを受け取る。

「少し急ぐのですが お暇な時で結構です お会いできませんか 高梨 容子」

役所では、万引常習少年の対応について児相を含めて会議が開かれた。

結果、一時保護が相当となり、役所の複数のメンバーで家を訪問する。

返事がなく部屋に入ると、母親は男と寝ていて、兄弟は紐に縛られぐったりしている。

一時保護の通告を提示し、子供二人を保護するが、槐多は居た堪れず、寝たままで無反応の母親を強引に起こし、腕を掴んで叱咤する。

「いいのか、本当にいいのか。子供と離されるんだぞ!これは、大変な事なんだぞ!おい!」

槐多は車の中でも怒りを抑え切れず、嗚咽する。

美奈子は、再び、牛乳瓶に入れられた容子からのメモを受け取った。

「早く来て お願いです」

美奈子のラジオ投稿がもたらした大きさが、この容子のメモを生み出していく。

それは、美奈子の日常に誤作動を出来させる。

気持ちが落ち着かない美奈子が、レジ打ちのミスをする。

物事に真摯に向き合う美奈子は、もう逃げるわけにはいかなかった。

仕事を終えると、急いで容子の元に駆けつけるのである。

「あたし、病気でもう長くないんで、槐多さんは一人になります。あの人、あなたのこと、思ってます。あなたも槐多さんのこと、好きなはずです。お願い、ちゃんと聞いて。あたしが死んだら、遠慮しないで欲しいのよ。すぐにとは言わないから、一緒に暮らして欲しいの。お願いします」

そう言って、涙ぐみながら重い体を上げ、頭を下げる容子。

「ずるいです」

「どうして、どうして?」

「ごめんなさい。また来ますから」

「日を置かないでよ。絶対よ」

この言葉を受け、動揺を隠せない美奈子は、身辺の変化を大きく感じ取っている。

槐多の存在が、否が応でも視線に侵入してくるのだ。

2 「もう、私のことなんか、好きにしてよ。死ねって言うなら、死にます。この町を出て行けっていうんだったら、出て行きます」

それは出し抜けだった。

容子は槐多に、美奈子と会ったと話すや、「自分が死んだら、あの人と一緒になってね」と吐露し、強く求めてくるのだ。

「何、言ってるんだよ」

「労(いた)わらなくていいの。本当のこと言ってくれればいいの」

「本当のことって、何?」

「もうすぐ死ぬんだから。ウソつかないで」

「好きとか、そういうことじゃないよ」

「拘ってきた…」

「俺さ、若い頃にさ、絶対に平凡に生きてやるって、決めたんだよ。必死になって、そうしてきたんだ。邪魔なんだ、あの人」

「あなたはね。ずっと気持ちを殺してきたのよ。気持ちを殺すって、周りの気持ちも殺すってことなんだからね。あの人と、向き合いなさいよ。付き合いなさいよ。あたしにできることって、もう、これしかないじゃない。人生、もう一度やり直せってさ」

「痛いか?」

「痛い…」

槐多は熱いタオルで容子の背中を温める。

「男と女の関係が全てなのか?」

「そうよ」

ここまで言われた槐多が、美奈子の存在を意識し、その視線を受け止めざるを得なくなった。

槐多もまた、隠し込んできた感情の呪縛から逃げられなくなっていくのである。

槐多は通勤の路面電車の中から、自転車で走る美奈子の視線を感じて目を合わせると、いつまでも美奈子の姿を見つめる。

苛立つ美奈子に、職場の同僚が声をかける。

「腹が立つのよ」

「何で?」

「分かんない。腹が立つのよ。自分によ」

昌男がいなくなって、探しに行く敏子は、通りがかった槐多にも手伝ってもらう。

敏子の呼び声に気づいた美奈子も一緒に探し、川で昌男を見つけた。

向こう岸にいる槐多を見つけ、「槐多!」と叫ぶ美奈子。

この時の槐多の驚く表情は、高校時代の二人の関係を呼び起こすに充分だった。

槐多と合流し、4人はひと休みする。

「この人ね、昔に向かって生きてんのよ。何だか、どんどん元気になっていく。ねえ、二人とも長生きしてね。色んなこと分かってくるから。面白いから」

そう言って嗚咽する敏子。

昌男と敏子を送る道すがら、槐多が美奈子に声を掛ける。

「妻が、妙なこと言ったそうで」

「いえ」

「気にしないで下さい」

美奈子は、そのまま敏子の家に上がり込む。

敏子は昌男を妻子から奪ったことを話し、その時、絶対に昌男を看取ってやると決めたと話すのだ。

「色々あったんだ。正反対だな、あたしと」

再び、このままずっと独りかと聞かれた美奈子は、二十歳の頃、一人で生きていくと決めたと答える。

「でも、好きな人いるでしょ」

「それはいいの」

「何が楽しいの?」

「牛乳配達かな。できたら、町じゅうの人に配りたいな。夢だけど」

「そう」

「あたし、つまんなそうな女ですか?」

それから、程なくして容子が死んだ。

階段に長い葬列の人たちが並び、容子の棺が送り出された。

美奈子も参列していると、容子の担当の看護師が声を掛けてきた。

「どうして、来てくれなかったんですか?容子さん、ずっと待ってました」

「会えば、分かりましたって、言うしかないから」

「言えばいいじゃないですか!嘘でもいいから、言ってくれればよかった。会いたがってました。話したがってました」

「会う資格なんかないんですよ。ずるいんです、あたし。図々しくて、卑怯者なんです」

看護師は、二人に書いた容子からの手紙を渡す。

「私には、もう、期待すべき人生もありませんが、あなたたちは、これから、お互い時間があるわけですから、もう一度、知り合うことから始めたらどうでしょう。あなたたちは、互いに知らんぷりをしながら、結局、魅かれ合っているのです。ただ、認めようとしないのです。過去のことが原因なのですか?あなたたちの父親と母親のことですか?でもそれは、遠い昔の恋の顛末の一つじゃありませんか。乗り越えてください。縛られないで下さい。槐多さんはいい夫でした。優しかったし、尽くしてくれました。いい人生を作ってくれました。でも、槐多さんの人生は、別の場所にあったんじゃないかって、ずっと思っていました。これからは、二人で新しい生活を作ってみたらどうでしょうか。そのことについて、もっと話し合ってみたかった。もし、私の願いが届いたら、私も救われると思うのです」

美奈子の牛乳配達と、スーパーの仕事の日々が続く。

そんなある日、美奈子は槐多の家を訪ね、「付き合ってよ」と、槐多を自転車の後ろに乗せ、父母がトラックで轢かれた現場へ、線香を上げに向かった。

「ごめんね。でも、母さんのこと、そんなに悪い人だと思わないでね」

「なんのこと?」

「ずっと、ごめんって思ってきたから。親のせいで、人生変わったわけでしょ。うちのお母さん、恋愛上手だったって聞いたことあるし」

「違うさ。親父だよ。手が早くて、女グセ悪かったんだ」

「あたし、容子さんと同じ意見だわ。あの時は、親がどうであろうと、あたしたちには関係ないって思ってたもん」

「うん」

「そう?だったら、何であたしのこと、避けたの?冷たくなったの?」

「俺、プールの授業で溺れそうになったんだ。覚えてる?」

「何の話?」

「その時、お前笑ったんだ」

「え?」

「あの時、死ぬと思った」

「何か、言い訳みたい」

「違うさ。俺は、お前に笑われて死んでいくんだなって思ったんだ」

「笑ってないもん。覚えてないもん」

「もういいよ」

「ああぁ」

「容子さんに、この場にいてもらいたかったな。こんな二人なんですって…あの、容子さんとの約束ですから。もう、私のことなんか好きにしてよ。死ねって言うなら死にます。この町を出て行けっていうんだったら、出て行きます」

「じゃあ、牛乳くらい飲んで下さい。もういい年なんだから」

【この言葉によって、事ここに至るまで、美奈子は槐多が牛乳を飲まない理由を知らなかった。理由は単に、夫の健康を案じる容子の強い助言にあった事実を。だから、容子の逝去以降も、飲まない牛乳を、そのままミルクボックスに入っている状態に対する不快感が、美奈子を覆い尽くしていた】

そう言って帰ろうとする美奈子の元に走り寄り、強く抱き締める槐多。

「ずっと思っていたことをしたい」

「全部して」

こうして二人は結ばれた。

槐多が朝起きると、配達に行くと置手紙があった。

部屋の本棚には、本がびっしり詰まっている。

土砂降りの雨の中、家に帰る途中で、児相で預かった少年が川に入っていくのを目撃した槐多は、瞬時に川に飛び込み、救出に向かった。

牛乳配達を終えた美奈子は、川で溺れた人がいると知り、嫌な予感がして川へ走って向かっていく。

「川で溺れたという男の子は、高梨槐多に助けられた。彼の水死体が発見されたのは、少し下った堰の手前の川底が深くなっている場所だった。救急隊員は死体の顔を見て、不思議に思ったそうだ。高梨槐多が笑っていたからだ。大場美奈子の長い恋は終わった」(敏子の小説)

美奈子は、今朝も敏子に牛乳を配達する。

「美奈ちゃん、素敵な人だったね、槐多さん」

「うん」

「これから、どうするの?」

「これから?本でも読みます」

美奈子は「よし」と、誰も住む者がいない槐多の家のミルクボックスに牛乳を届ける。

更に高台まで石段を上り、美奈子は大好きな町を一望しながら、大きく深呼吸するのだった。

3 たった一度の本気の恋を成就させる思いの強さ

かつて観て批評する気にならなかった映画を観直して、気持ちが変わった。

批評せざるを得なくなったのである。

田中裕子が圧倒的に素晴らしかったからだ。

―― 以下、批評。

その田中裕子演じる美奈子の思いは、一貫して変わらない。

一貫して変わらないが、その思いを伝える術がない。

愛する槐多が既婚者であるからだ。

しかも、槐多の妻・容子が重篤な病の床に伏し、人伝(ひとづて)に聞いているから尚更だった。

それ故、倫理観が強い美奈子の行動様態が表現に振れることがなかったのである。

そんな折、スーパー店長から受けたセクハラが、封印された彼女の内面を動かしていく。

それが、ラジオ投稿に結ばれる。

美奈子にとって、槐多の気持ちだけを知りたかった。

それを確かめる手段がないから、自らの思いを封印するしかなかったのである。

しかし、ここから、物語が大きく動いていく。

容子からのメモを受け取り、意を決して訪ねるが、そこで提示されたのは、「一緒に暮らして欲しいの。お願いします」という究極の二択だった。

「ずるいです」と反応する美奈子。

この言葉には、どんな含みがあるのか。

言うまでもない。

自分の感情を勝手に察知した上での、究極の二択への反発である。

しかも、自らの人生を他人から決められるのだ。

だから、もう、訪ねることはなかった。

そんな美奈子に苛立ちが募る。

「腹が立つのよ。自分によ」

職場の同僚への吐露である。

「YES」という選択肢しかない状況下に捕捉され、「ずるいです」としか反応できず、相変わらず自分の思いを封印し、凍結し得ない過去に今なお拘泥する自己がいる。

決定的なところで、逃亡するのだ。

それも、選りに選って(よりによって)、槐多の妻から指摘されてしまうのである。

この腹立たしさは、スーパー店長から振られても、次の男を見つけて、欲望を満たしていくマリと対比的に描かれていたから、一層際立ってしまった。

同様に、敏子が昌男を妻子から奪った話もまた、美奈子に「正反対だな、あたしと」と言わせた対比効果を狙ったもの。

そして、迎える容子の死。

ここで、容子の看護師から、彼女が死の床で残したメモを見せられる。

再訪の約束を破ったことを誹議(ひぎ)されるが、ここでも美奈子は言い放つ。

「ずるいんです、あたし。図々しくて、卑怯者なんです」

先に、自分への腹立たしさを吐露した思いと同じ文脈で把握できるもの。

美奈子の牛乳配達が続くが、今度は飲んでいない一本の牛乳が入っている。

槐多は、宅配牛乳を断ることをしないのだ。

なぜなのか。

槐多もまた、美奈子への思いを繋いでいるのである。

【先述したように、美奈子は槐多の本音を知る由もなかった】

共に容子のメモを受け取ったが、真っ先に動いたのは美奈子だった。

「付き合ってよ」と言って、美奈子は、二人の恋を終わらせた場所、即ち、彼らの父母が轢かれた現場に槐多を誘い、一番知りたいことを単刀直入に切り出した。

「何であたしのこと、避けたの?冷たくなったの?」

槐多の答えは、プールの授業で溺れそうになった時、美奈子が笑った態度のことに言及するのみ。

明らかに嘘である。

此の期(このご)に及んで嘘をつく槐多に対して、美奈子はもう、自制心が切れてしまった。

「もう、私のことなんか、好きにしてよ。死ねって言うなら、死にます。この町を出て行けっていうんだったら、出て行きます」

生殺しの状態に捕捉され続けてきた女の、究極の告白だった。

この言葉を受け、槐多は「男」に変容するのだ。

かくて、二人は結ばれるが、なぜ男は、ここまで追い詰められないと動かなかったのか。

「俺さ、若い頃にさ、絶対に平凡に生きてやるって、決めたんだよ。必死になって、そうしてきたんだ。邪魔なんだ、あの人」

【「邪魔なんだ、あの人」という槐多の吐露は本音である。それでも、美奈子の存在を記憶から払拭できない。この苛立ちが槐多の自我の底層に澱んでいるから、二律背反の状態を延長させてしまった。その内的矛盾を昇華するために、彼は「平凡に生きてやる」という観念に振れていった。同時に、この観念には、思春期にまで及んで「幸福家族」を手に入れなかった槐多の、それ以外にない「決意」に結ばれる。この心情が、「幸福家族」を平気で壊す少年の母への怒りに表現されたと考えられる。この屈折が、「たった一度の本気の恋を成就させる」まで、中年男の自我に張り付いていたのである】

容子に対する槐多の吐露だが、容子は一蹴した。

「あなたはね。ずっと気持ちを殺してきたのよ。気持ちを殺すって、周りの気持ちも殺すってことなんだからね。あの人と、向き合いなさいよ」

それでも美奈子に向かうことがなかった槐多の「平凡志向」とは、何だったのか。

その答えを提示するカットがある。

槐多と美奈子の父母の遺体が霊安室に置かれたとき、槐多の母が喚き散らすカットである。

このカットを観て、ほぼ確実に言えるのは、息子と美奈子の関係を知る槐多の母が、その関係を禁じたこと。

両親の不和を見せつけられる家庭環境下にあって、恐らく、母親からの「心理的離乳」(思春期における自我の確立)の過程が不十分な槐多にとって、母親の意のままに生きるという選択肢しかなかったに違いない。

これは、「恋愛上手」な母を持ち、小さい頃に父を亡くした美奈子が、「親がどうであろうと、あたしたちには関係ないって思ってたもん」と言い放ったことと、あまりに対象的である。

美奈子から見れば、そんな槐多の状況が理解できても、自分に対する彼の感情までもが、逃げるように離れていった複雑な心的行程を理解できなかったに違いない。

好き合っているのに、なぜ、離れていったのか。

それとも、事故の一件で嫌いになってしまったのか。(あの日、槐多は否定していた)

なぜなのか。

そんな思いのまま、年月を重ねていく。

思春期以降、何人かの男性と出会ったにしても、足りなかった。

「人に対する気持ちの量みたいなもの」

だから、敏子に対して、二十歳の頃、一人で生きていくと決めたと美奈子は話す。

そう言いながらも、美奈子の「気持ちの量」は、偏(ひとえ)に槐多にのみ向かうのだ。

「ずっと思っていたことをしたい」

「全部して」

この着地点は、自然な流れだったということである。

本稿の最後に、容子について言及したい。

彼女の二つの表情が強烈な印象を残している。

一つは、美奈子に書いたメモを、点滴スタンドに支えられ、重篤な体を引き摺りながら、ミルクボックスに入れる表情。

必死の思いで辿り着いた彼女の表情から、微(かす)かに笑みが零れていた。

もう一つは、美奈子に対して、重い体を上げ、頭を下げて思いもかけない話を切り出した時、「ずるいです」という反応を示す美奈子に、涙ぐみながら、「どうして、どうして?」と小さな声で尋ねる表情。

思いの丈を込めた容子の、この二つの表情は私の心を大きく打つ。

なぜ、そこまでして、彼女は自らのメッセージを届けたかったのか。

一言で言えば、毎晩、容子のベッドの横に布団を敷いて、共に寝てくれる夫・槐多の献身的介護に報いたいという思いの強さである。

誤読しない限り、その夫が隠し込む過去を、恐らく担当看護師(この二人の関係には、立場を超えた深い繋がりが読み取れる)から知らされ、夫と美奈子の関係が両思いであることを自ら確かめて、どうしても叶えてあげたくなったというごく普通の解釈は、決して外れていないだろう。

|

| 「体調悪クナシ 痛ミ少ナシ 全てが判った朝だった」とメモする容子/看護師から得た情報であると考えられる |

元々、夫婦の異性感情が希薄であったと思えるが、それを超える感情が、長きに及ぶ被介護生活を通して湧きあがっていた。

ファンタジーのような話だが、私は、容子の一連の行為には、自分の死を意味あるものにしたいという思いが秘められていたと考えている。

かくて、男の死に顔とラストカットのヒロインの笑みは、たった一度の本気の恋を成就させる思いの強さにおいて重なったのである。

もう、それだけで悔いはないのだ。

そういう映画だった。

.JPG)

.jpg)

0 件のコメント:

コメントを投稿