<「資産はなく、借金だけが残されていた」男の顕彰譚>

1 括り切った男が拓く〈未来〉だけが広がっている

「1850年 東の果てのこの島国では、長きにわたる鎖国が解け、新たな風が吹き出していた。そんな時代の転換期には、必ず英雄たちが現れる。私の名は、トーマス・ブレーク・グラバー。武器商人だ」(グラバーのモノローグ/以下、モノローグ)

―― 少年期に薩摩藩主から世界地図を基に、地球儀を作るよう申し付けられた儒学者の父が大いに難儀した時、その地球儀を作ったのが息子・才助。

「天外者」(てんがらもん)。

母は才助をそう呼ぶようになった。

その才助は今、薩摩藩主・島津斉彬(なりあきら)から、「大きく育てよう」と期待され、今は勝海舟の海軍伝習所に通っている。

|

| 桜島を背景にする薩摩藩の象徴的画像 |

|

| 島津斉彬 |

そんな才助が、先日、身投げを止めた遊女・はるが、同じ遊女たちに文字を教えていた時のこと。

|

| 「命を粗末にすんな!」 |

|

| 「俺は身投げじゃないかと思って」 |

|

| はる(右) |

そこに、酔っ払った侍たちが絡んで来た。

「遊女が字を覚えて、何が悪い。本が読みたいんだよ。世の中のことが知りたいんだよ。夢くらい見たって、いいだろ!」

「遊女のくせに!」

そう言うや、殴りかかろうとする侍から、才助がはるを守ったというエピソードであるが、この出会いが二人を最近接させていく。

はるの傷の手当をしている時だった。

藩の保守派の侍たちに見つけられた才助が走って逃げていくと、一緒に逃げる男がいた。

坂本龍馬である。

志を持つ二人の出会いが、ここから開かれていく。

|

| 才助と龍馬(右) |

ピストルで保守派を蹴散らす龍馬。

時代を先取りする男の面目躍如が際立つシーンである。

後日、才助が丸山遊郭(外国人を対象にした唯一の遊郭)にはるを探しに行くと、岩崎弥太郎と共に、英国の武器商人・トーマス・グラバーと会食する龍馬がいた。

|

| 左から岩崎弥太郎(三菱財閥の創業者)、龍馬、才助 |

|

| トーマス・グラバー(右) |

才助は見知りのグラバーに話しかける。

「早く追い付かねば、あんたの国に食い物にされる。だが、心配いらん。この俺がいる限り、そうはさせん」

「井の中の蛙!」

笑いながら、グラバーが才助を指差すのだ。

その直後、才助は、はるを探し当てた。

侍に切られた傷を確認し、はるに本を手渡すためである。

身分の違う若武者を警戒するはるに、才助は心を込めて語りかける。

「お前の言う通りじゃ。皆が、夢を持てるというのが、一番大事だとな。…そんな世の中を作らねばいかん!」

確信的に言い切る男の熱い思いが、遊女・はるの心肝(しんかん)に触れ、真摯な心で受け止めていくようだった。

一年後、才助は、斉彬の死後、藩主となった久光に呼ばれ、上海に蒸気船を買いに行くように命じられた。

|

| 島津久光 |

かつて、才助に万華鏡を壊され、修理してもらった長州藩士・伊藤利助(後の伊藤博文)が、イギリス留学することになり、その費用の捻出について才助に相談する。

|

| 利助(右) |

|

| 万華鏡を修理する才助 |

|

| イギリス留学を報告する利助 |

ここでも、時代を先取りする男たちの志が共有されていく。

才助は上海に行く前に、はるに簪(かんざし)を贈った。

嬉し泣きするはるに向かって、才助は問う。

「自由になったら、何がしたい?」

「二人で、海が見たい」

嗚咽を抑えられない遊女が、そこにいる。

上海から蒸気船を買い取った才助は、その蒸気船・天祐丸を軍艦にすると決めていた。

「生麦事件」が起きたのは、そんな折だった。

藩主・久光の行列を横切った英国人を、藩士が無礼討ちした歴史的事件である。

これを機に、世に言う「薩英戦争」の契機となった大事件である。

この「薩英戦争」によって、天祐丸は捕獲され、才助も英軍の捕虜となってしまった。

国家と藩との「非対称戦争」が収束しても、連行されたままの才助を、既に英国人に身請けされていたはるが、才助の解放を懇願する。

解放された才助だが、相変わらず、才助が英国に随従(ずいじゅう)したと決めつける、頭の固い藩士らから命を狙われ、逃亡生活を余儀なくされるのだ。

|

| 逃亡生活を余儀なくされる才助 |

事なきを得て長崎に辿り着き、真っ先にはるに会いに行くが、英国人に身請けされた後、才助の解放と引き換えに英国に行った後だった。

衝撃を受けた才助は、その足でグラバーの元を訪ね、援助を受け、英国へ行くことになる。

|

| グラバーの元を訪ねる才助 |

―― その才助と龍馬が帆船の上で語り合うシーンがインサートされる。

|

| 「誰もが、夢を見られる国にするんじゃ」 |

時代を先取りする二人にとって、今や、〈近未来〉への一番乗りの争いだけが全てだった。

実家に戻ると、父は既に他界していた。

「よう、帰って来ました」と母。

「…私は、井の中の蛙だったんです。もっと、知らねばならなかった。ですが、すべきこと、やっと見つけました」

「そなたが思い描く、この先の世の姿、母にも見せてくだされ」

その実家に、才助の異国行きを阻止しようと、藩士たちが押し寄せて来た。

「殺す」と迫る藩士たちの目前で、刀を抜いた才助は、髷(まげ)を切り落としてみせるのだ。

「これ以上、俺の邪魔をするな」

そう、言い放ったのである。

それを見て、涙を流す母。

「武士」の記号を捨てた男には、もう、準ずるべき何ものもない。

括り切った男が拓く〈未来〉だけが、広がっているのだ。

2 男の長広舌だけが、大阪商法会議所の旗揚げのスポットを劈(つんざ)いていた

1865年 薩摩 串木野郷

「薩摩藩から、優秀な若者たちが、ヨーロッパへと旅立った。私は自分の意思で力を貸した。この国の新たな風に飲み込まれたのだ」(モノローグ)

英国に渡った才助は、産業革命の革命的な様相を目の当たりにする。

|

| 産業革命の象徴・スティーヴンソンが造った蒸気機関車 |

「イギリスの民は、誰もが自分で選んだ仕事を持ち、自分で稼いだお金で暮らしておる。男も女も関係なくじゃ」

才助がこの地で見たのは、〈近代〉という名の、復路の見えないニューノーマルの世界だった。

そんな世界を争う龍馬は今、海援隊の初仕事に向かって熱量をフル稼働させている。

しかし、復路の見えない世界の渦中で動く男を、まるで約束されたかのような悲劇が襲う。

龍馬が京都で暗殺されたのだ。

1867年のことだった。

|

| 坂本龍馬・中岡慎太郎が暗殺された「近江屋事件」遭難之地の石碑/現在、京都見廻組隊士・佐々木只三郎を主犯とする複数人が実行犯という見方が有力(ウィキ) |

衝撃を受ける才助。

その後、才助は日本に帰ったというはるを探し出し、会いに行く。

はるは、病で療養所に入院していた。

はるの願いを受け入れ、彼女を背負い、海を見に行く才助。

行きすがら、はるは、才助と橋の上で出会った時のことを話す。

「本当はね、橋の上で会った時、死のうとしてたの…だから…あなたは命の恩人…日本は私のような女でも…夢を見れるようになった?」

そう尋ねるはるは、海を眼前に望んで、才助の背中で息を引き取った。

泣き伏す才助。

1868年。

時代が大きく変わる。

明治に入り、新政府の参与となった才助は、五代友厚と名を変えた。

没落した武家の娘・豊子に、武家の困窮について問い詰められる。

「今後も路頭に迷う者が多く出る。しかし、その先には、必ず皆が夢を持てる国が待っていなければならない。私はそのために、命を懸ける。今は、あなたに返す言葉がない」

官を辞した五代。

「東洋のマンチェスターを作るんじゃ」

大阪の街を見ながら、五代はそう誓った。

以降、五代は明治政府の大久保とも協力しながら、大阪と国の経済の危機回避と発展のために尽力していく。

|

| 「薩摩の三才」(大久保、西郷、五代)/大久保と五代は大阪経済の立て直しに尽力 |

そして、産業を興そうとする者には、自身の財産から惜しみなく資金提供していく五代。

そんな八面六臂(はちめんろっぴ)の活躍で動き回る五代に対し、妻になった豊子は静かに筆を持たせ、共に絵を描くのだった。

「あなたには必要です。心を穏やかにする時間が…」

五代はそこで咳き込み、豊子は背中を擦(さす)るが、絵は描き続ける。

そんな折、母の危篤を知らせる電報が届いた。

急ぎ実家に戻った友厚だったが、母は既に息を引き取っていた。

亡き母に大阪港が開港すると報告する友厚に対して、兄はもう二度と帰って来るなと言い放つ。

「お前がいると、誰も焼香に来てくれん」

帰ろうとする玄関先で、暴漢に襲われる五代。

刀で切られた傷を妻に手当てしてもらいながら、咳が止まらず、喀血するのだ。

「もう充分です」と豊子。

「俺から離れろ」

体調悪化のリスクを抱えながら、なお未来に向かう男が、そう呟くのである。

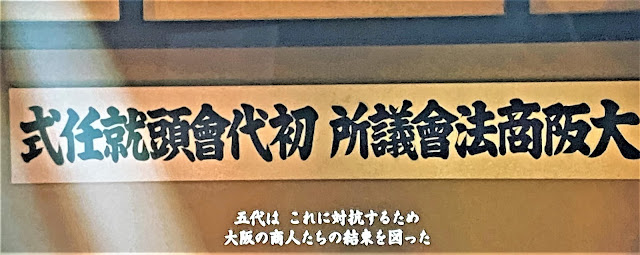

「日本の経済を苦しめていた原因。それは世界各国と結んだ不平等条約であった。五代は、これに対抗するため、大阪の商人たちの結束を図った。だが、五代には味方はいない」(モノローグ)

「大阪商法会議所 初代会頭就任式」の挨拶に先立って、大阪商人たちの不満を代弁する岩崎弥太郎が代表し、五代に質問する。

「あんた、小判から紙幣に替わるどさくさで、財を成し、鉱山、印刷、染め物と、肥え太って来た。その裏では、ちらほらと、お国の影があるように見受けるが、そんなあんたが、あしら、大阪商人(あきんど)の上に立つとは、その本心をお聞かせ願いたい」

商人たちの激しい怒号の中、五代はきっぱりと言い切った。

「私の本心は、金ではない」

「その金をしこたまため込んで、私腹を肥やしておるのは、どこの誰じゃい!」

「金も名誉もいらない。私は、夢のある未来が欲しいだけだ。男も女も関係なく、皆が夢を見られる国が作りたいんだ」

「そんな霞(かすみ)を食うような話、商人に通用するかい!」

年来の友人の物言いを耳にした五代は、ここでも喀血する。

|

| 喀血する五代を見て驚く弥太郎 |

「ここには、すべてを失った者もいる。新しい時代とやらの犠牲者だ。そんなわしらの上に立つと言うのなら、わしらの言葉で教えてくれ。」

「皆さんは、わしが私腹を肥やしていると言うが、はっきり言って、儲けも出せんもんを商人とは呼ばん!俺には、100年先の日本が見えておる。お家の利益だけ追求していては、世界に並べない。今は、皆で力を合わせる時だ。日本の発展は、大阪経済ぞ。復興からだ。文句があるもんは、好きなだけ、言え!それでも、前に進まねばいかん。どでかい海を知るんじゃ。大事なのは、目的だ。これから、商人が、世界を動かす…もう一度言う。皆で力を合わせて、進むんじゃ。俺に任せろ。俺について来い!」

|

| 「大事なのは、目的だ」 |

|

| 「俺について来い!」 |

大阪商人の怒号の広がりの渦中で、自惚(うぬぼ)れが戻った男の長広舌(ちょうこうぜつ)だけが、大阪商法会議所の旗揚げのスポットを劈(つんざ)いていた。

「五代は人々の暮らしにも、新たな風を送った。男も女も関係なくすべての者に…しかし、誰も気付いてはいない」(グラバーのモノローグ)

ラストシーン。

1885年 五代友厚 逝去(享年49/死因は糖尿病と言われる)

弔問に誰一人訪れる者がいない中で、伊藤博文がやって来た。

「これを棺に入れてやってくれんさい」

そう言って、刀を渡されるのだ。

|

| 髷(まげ)を切った時の刀と思われる |

娘に呼ばれて、豊子が家の外に出ると、一本道に提灯を持った弔問客が長い列を成していた。

「ほんまに、あなたは、天外者や」

|

| 「天外者」(てんがらもん)とは、鹿児島の方言で「すごい才能の持ち主」を意味する(ウィキ) |

嗚咽交じりに豊子は、そう呟いた。

「“地位か 名誉か 金か いや 大切なのは目的だ” 五代友厚」

このキャプションと共に、エンドロールが表示されていく。

|

| 弔問客の長い列 |

3 「資産はなく、借金だけが残されていた」男の顕彰譚

三浦春馬、素晴らしかった。

残念ながらと言うべきか、三浦春馬の熱演だけが眩(まばゆ)く輝いていて、映画としての完成度は高くないというのが正直な感懐である。

幕末青春譚に特化した物語の構成によって、低迷する大阪経済を復興させ、「大阪の恩人」とまで称揚される五代友厚の近代以降の獅子奮迅の活動が、台詞と画像の提示で済ましてしまった説明描写は頂けなかった。

|

| 大阪商工会議所(ウィキ) |

|

| 大阪商工会議所(ウィキ) |

|

| 大阪商業講習所跡/簿記、商法学(商学)などを教えるため学校をつくるため、五代は筆頭の創立員となって、私立大阪商業講習所(現大阪市立大学)が設立された(ウィキ) |

そればかりではない。

「一人では、なんもできん。自分で、情けなか」

「一人やない、おるやいか!ここに!前を見い。もうすぐ日本の夜明けじゃ!わしは、先に行くぞ。この海に出ていく。世界の海を駆け巡るんじゃ!」

「いや、俺の方が先じゃ。世界など、恐れるに足りん。すぐに追いつき、追い越して見せるわ」

「自惚れが戻ったか…お前とわしとで、日本を変えて見せるぜよ!」

「誰もが、夢を見られる国にするんじゃ」

以上の会話に見られるように、龍馬との深い同志的紐帯を中心に描いた幕末青春譚もまた、殆どが幕末史を彩る単発のエピソード繋ぎに終始し、私に深い余韻を残すことはなかった。

何より気になるのは、「はる」との関係を強調し過ぎたこと。

|

| 暇乞い(いとまごい)のために、英国留学を知らせに来た才助 |

|

| 「俺がそんな国を作ってやる」 |

五代友厚の人間性を、この関係を通して描きたかったのは分かるが、この「はる」が裕福な英国人に身請けされ、この英国人に懇願し、捕虜となった五代を救済するというエピソードには無理がある。

私にとって最も受け入れがたいエピソードは、肺結核に罹患した「はる」の望みで、思い出の簪(かんざし)を挿(さ)した彼女を背負って海に連れていき、そこで逝去するというシーン。

もう、私はこれでダメになった。

ここまで感傷的に描いてしまえば、テレビドラマである。

「ミッドナイトスワン」のラストにも、トランスジェンダー(正確には、「性同一性障害特例法」に則って性別適合手術を受け、性別変換したので「トランスセクシュアル」と呼ぶ)の主人公が、自死の場を海と決めて息を引き取るシーンが挿入されていたが、映画は時代背景とは無縁に、「母」と「娘」の関係のみに特化して描かれていたので、そのダイレクトな表現によって、主人公の壮絶な生きざまが私に伝わってきた。

|

「ミッドナイトスワン」より

|

| 「死に場所」と決めて、海に来た凪沙(なぎさ)が、オデットを踊る一果(いちか)と別離していく最も切ないカット |

しかし、それ以上に壮絶な人生を送った五代友厚の「生きざま」=「死にざま」が、私に伝わってくるものがなかったのは、全篇を通して、時代背景の大きなうねりを単発的に拾い上げ、それを点描しただけの物語だったからである。

結局、この映画は、「“地位か 名誉か 金か いや 大切なのは目的だ”」というラストのキャプションに収斂させるような、その波乱万丈の人生を点描するのみの、「基本・実話」をベースを仮構した、一話完結の不親切(時代の遷移の説明省略)なテレビドラマであったということ。

「五代の葬儀の日。大阪の街は機能を停止した。財界人だけではなく、四千五百人もの市民が参列。資産はなく、借金だけが残されていた。五代友厚は生涯をかけて、近代日本産業の礎を作り上げた」

このグラバーのラストのモノローグに端的に表現されているように、この映画の趣意が、五代友厚を顕彰(けんしょう)するための物語であることが判然とする。

|

| 長崎県グラバー園のグラバー銅像(ウィキ) |

「資産はなく、借金だけが残されていた」男の顕彰譚。

残念ながら、これに尽きるのではないだろうか。

【「幕末史」については、拙稿 時代の風景「『幕末』とは何だったのか」で言及しているので、良かったら参考にして下さい】

(2021年12月)

0 件のコメント:

コメントを投稿