1 「これはあくまで、ただのビザです。無事に逃げ切れる保証はありません。厳しい道のりとなるでしょう。ただ、諦めないでください」

一人の男が外務省を訪ね、「センポが我々に、その命をくれたのです」と言って、杉原千畝(「ちうね」と読みづらいので、「せんぽ」と呼ばせていた)の居所を聞きに来たが、省内の記録には残っていないと言われ、帰っていく。

ソ連の諜報活動を目的に満洲国外交部属していた杉原千畝は、満洲国を私物化する関東軍と対立し、満洲国外交部に辞表を提出して帰国する。

|

| 有能な諜報員であった千畝は関東軍と対立し批判する |

|

| 打ち倒される千畝 |

|

| 辞表を出す |

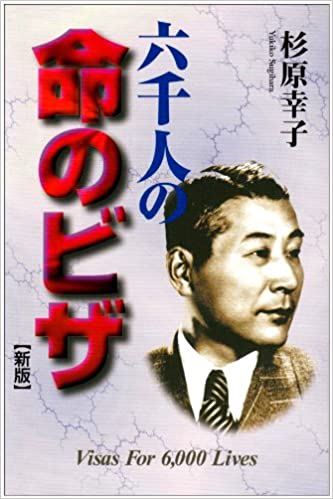

【この帰国の一因は、妻・杉原幸子(ゆきこ)の 『六千人の命のビザ』によると、中国人に対する露骨な差別への不快感があったとも言われる】

その後、在ソ連の日本国大使館への赴任を命じられるが、北満鉄道譲渡交渉を有利に進めるための諜報活動によって、当のソ連から「ペルソナ・ノン・グラータ」(好ましからざる外交官)の烙印を押され、入国拒否をされてしまう。

友人の妹・幸子と出会って結婚したのは、この頃である。

|

| 友人の菊池(中央)の妹・幸子と出会う |

1939年、新設されたリトアニアのカウナス領事館に幸子を伴い赴任する。

|

| リトアニアのカウナスに赴任し、領事館設立の準備をするように指示される |

赴任目的はソ連の動向の調査。

ここから、千畝の奇跡的活動が開かれていくが、彼の前に立ち塞がったのが当時の欧州の厄介な状況だった。

赴任直後、千畝の視界に入ってきたのは、ソ連とナチス・ドイツとの独ソ不可侵条約の締結と、1939年9月1日に勃発したドイツによるポーランド侵攻。

第二次世界大戦が開かれたのである。

外交官のパーティーで、オランダ領事ヤンと挨拶を交わす千畝。

その場で、千畝は「ペルソナ・ノン・グラータ」と噂されていた。

この間、千畝は二人の男を雇用する。

一人は、ドイツ系リトアニア人のグッジェ。

|

| グッジェ |

もう一人は、亡命ポーランド政府の情報将校ペシュ。

|

| ペシュ |

前者は領事館の職員となり、後者は運転手として雇用することで情報活動を共有していく。

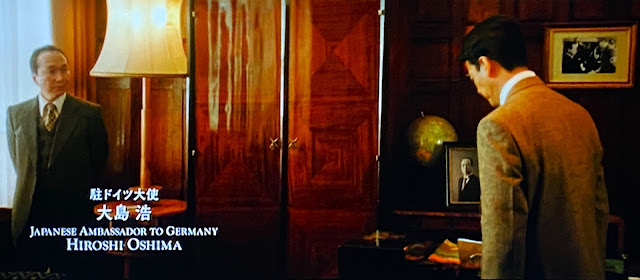

日独伊三国同盟の締結のために奔走する駐独大使の大島浩から「ソ連の状況を報告したまえ」と命じられ、「フィンランドが落ちた今、次はリトアニアだな」と言われる。

ペシュの故郷ポーランドでは、既にSS(ナチス親衛隊)によるユダヤ人の虐殺が始まっていた。

ドイツからの迫害を逃れて来た多くのユダヤ人は行き場を失ってしまった。

|

| それを見る千畝とペシュ |

彼らはドイツと同盟を結ぶソ連から逃れるために国外脱出を図るものの、各国領事館はソ連軍によって次々に閉鎖されていく。

かくて、脱出に必要な査証を受け取ることができなくなってしまうという事態に直面する。

オランダ領事館は既にドイツに占領されていて、押し寄せて来たユダヤ人を追い返すが、苦肉の策として、オランダ領事ヤンはオランダの植民地・南米スリナムのキュラソー島への入国のビザを不要にすることを付言する。

|

| ヤン |

ユダヤ人が最後に縋ったのは、ソ連側から退去命令が来ていた日本領事館だった。

しかし、日本からの返答は条件を満たさない者へのビザ発給は認めないというもの。

煩悶する千畝はペシュから直截に言われる。

「ビザを発給すれば、外交官としてのあなたは終わりです」

領事館に群がるユダヤ人を見る千畝と幸子。

見るに見かねて、「彼らの話を聞こう」とグッジェに伝えた後、「リトアニアは二週間後にソ連に正式併合される。ここもじきに閉鎖しなければ」と、その理由を述べた。

ニシェリを含むユダヤ人の5人の代表に会って、日本の立場を話す千畝。

「ビザ発給には渡航ビザであっても、渡航費と日本での十分な滞在費。そして、最終目的地の入国許可が必要です」と説明した後、最終目的地を尋ねる。

|

| ニシェリ(左) |

彼らが提出したのは、オランダ領事ヤンが発給した、オランダ植民地・南米スリナムのキュラソー島へのビザなし入国を認める書面だった。

しかし、ヤンが大量に発給したビザでは、ドイツが支配する西ヨーロッパへの脱出は不可能であるから、ただの紙きれ同然だったのだ。

|

| このヤンの発給が、ユダヤ人らをリトアニアに向かわせることになる |

夜になっても、領事前に立ち尽くすユダヤ人たちを見て、幸子は尋ねる。

「あなたは今でも世界を変えたいと思ってますか?」

「常に思ってる。全て失うことになっても、ついて来てくれるか?」

そう答える夫に「はい」と言って頷く妻・幸子。

翌朝、グッジェは、立ち尽くすユダヤ人たちに千畝の決断を伝える。

「ただいまから、ビザの発給を開始いたします」

大歓声が上がった。

それを見つめて涙する幸子。

「これはあくまで、ただのビザです。無事に逃げ切れる保証はありません。厳しい道のりとなるでしょう。ただ、諦めないでください」

ニシェリにそう言って励ます千畝。

「ありがとうございます」とニシェリ。

重い言葉である。

「またいつか、お会いするのを楽しみにしています」

ここで、ファーストシーンの男がニシェリであることが判然とする。

握手して別れる二人。

次々にビザを発給していく千畝に、「パスポートに怪しい点が」と言って耳打ちするグッジェ。

千畝は、偽造パスポートを渡す女性に「どうしても必要なんですね?」と尋ねる。

「はい。死ぬほど」と答える相手に、「分かりました」と言うや、ビザを発給するのだ。

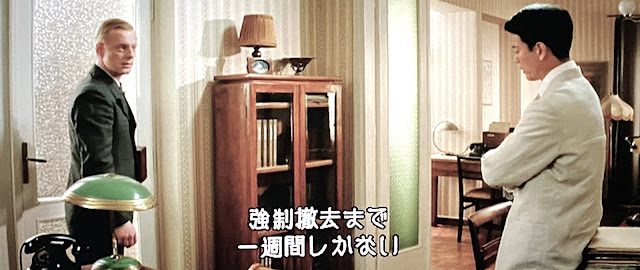

直後に、ソ連軍将校が千畝のもとにやって来て、撤退を勧告して帰っていく。

案じるグッジェに対して、「強制撤去まで一週間しかない」と言って、申請者を入れるように命じる千畝。

「大丈夫なのですか?こんな大量に発給をして」と尋ねるグッジェに明言する千畝。

「外務省は知らない。ビザ発給には様々な条件があり、中には特例も存在する。まず外務省に問い合わせ、返事がくる。また問い合わせをする。その間に、ビザ発給の時間ができる」

凄い言葉だ。

「それは詐欺です」

「そうかもしれない。だが、時間は稼げるはずだ。日本が大量発給に気づいた頃には、この領事館はない。最善を尽くそう」

その覚悟を知り、グッジェは感銘し、ビザの文面を映したスタンプを作り、それを千畝に渡し、一週間という時間限定が迫る領事館でのビザ発給を速やかに行えるようにした。

それまで、万年筆が折れ、ペンにインクをつけ、夜になって疲弊し切っても、時間の許す限りビザを発給し続けていた千畝を積極的に援助するのだ。

|

| グッジェが作ったスタンプ |

あとは全て、時間との闘いだった。

|

| グッジェも手伝う |

そして、やって来た領事館の閉鎖。

その後も、ホテルや駅で列車を待つ間にも、ビザを発給し続ける千畝。

|

| ホテルで |

|

| 駅で並ぶ人々 |

そして、汽車の汽笛が鳴ると、千畝はビザのスタンプをグッジェに手渡し、「君に託そう」と言って、列を成すユダヤ人への発給を頼んで帰途に就く。

グッジェは汽車に乗る千畝を追い、ゲシュタポが接触してきたことを伝え、「あなたが救った命のリストです」と言って、そのリストを手渡す。

「これがなければ、私は“よき人”と感謝される喜びを知りませんでした。世界は車輪です。今はヒトラーが上でも、いつか車輪が回って下になる日が来るかも」

「車輪が回った時、お互いに悔いのなきよう努めよう」

そう言って、短期間で関係を紡いだリトアニア人と別れていく千畝。

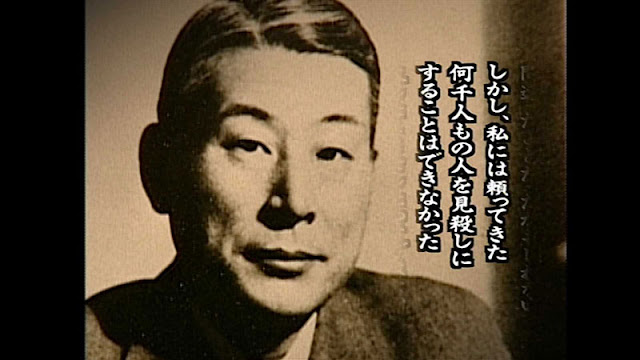

―― この辺りについては貴重な資料があるので引用する。

「ホテル・メトロポリスで8月31日まで疲れ切った体を癒し、その間に訪れるユダヤ人のためにビザに代わる証明書を作成した。

領事館を去る時の張り紙にホテルの名前を書いておいたからだ。杉原が去るにあたり、<これからはモスクワの大使館ヘいって、ビザをもらってください>と張り紙を残していた。あらかじめ<モスクワにポーランド人が日本のビザをもとめて、モスクワへいくと思いますが、どうか、ビザをはっこうしてあげてください>とモスクワ大使館にいた友人に手紙を書いていたのだ。

9月1日朝早く、ベルリン行きの国際列車に乗り込む。駅にも、ビザの発行を受けたユダヤ人やまだ許可証を貰っていない人たちが見送りに来た。発車までの短い時間を使って次々に書いて渡すが出発の時間となる。

「ゆるしてください、みなさん。わたしには、もうこれ以上、書くことはできません。みなさんの無事を、いのっています」

窓の外のひとたちに、深々とお辞儀をすると、「ありがとう、スギハラ!」と誰かが叫ぶ。

「スギハラ!わたしたちは、あなたを忘れない。もう一度、あなたに会いますよ!」と汽車と並んで泣きながら走って来た人が、何度もそう叫びつつけていた。(『杉原千畝物語』杉原幸子・弘樹/著 金の星社より)】

|

| 児童向けの著書で、「六千人の命のビザ」と内容が重なる |

この映画のラストは、千畝とニシェリの再会シーン。

思いも寄らない再会だった。

彼は28年もの間、千畝を探し続けていたのである。

外務省を退官(人員整理という名目で退職通告されたが、外務省に背く発給行為へのペナルティだった)し貿易会社に勤務していた千畝が、任地のモスクワで、千畝を探し続けたニシェリに声をかけられ、数十年振りの再会を喜び、二人でモスクワの街を歩いていく。

【千畝とニシェリの感慨深い再会については、イスラエル大使館の経済参事官として赴任したニシェリが、千畝を探し当て、28年ぶりに日本イスラエル大使館で再会したというのが史実である】

また、情報将校のペシュは祖国ポーランドに戻って行ったことも書き添えておく。

|

| ポーランドに戻って少女を救うペシュ |

ラスト・キャプション。

1985年1月18日 イスラエル政府より「諸国民の中の正義の人賞」受賞

1986年7月31日 永眠(享年86)

2000年10月10日 外務省が公式に杉原千畝の功績を顕彰

杉原千畝の発行したビザで救われた人々の子孫は現在、世界中に4万人以上生存している

―― この梗概では、「命のビザ」の経緯を中心に紹介したため、エンタメとしての架空のキャラで、創作性の高い白系ロシア人のイリーナとの関係交叉を省略した。

また、イスラエルから受賞した事実とパレスチナ問題を絡めて千畝を批判する向きもあるが、千畝は未だ成立していない国家・イスラエルを救うためではなく、行き場のないユダヤ人にビザを発給し、彼らに〈生〉の希望を持たせたという行為に振れただけで、この類いの批判は、別々の事象を強引にリンクさせる「レベル合わせ」でしかない。

2 迫りくる非常時の渦中で覚悟を括り、「命のビザ」を繋いでいく

卒なく、綺麗にまとめたなというのが第一印象。

定説化された美談の臭気を些か拭えず、畳み掛けるように、観る者の情緒を揺さぶるBGMの多用が気になったが、顕彰性の高い映画だから是非もないということか。

それでも心を抉(えぐ)られるような感動したのは、葛藤・煩悶を経てビザの発給に及び、杉原千畝が為した捨て身の行為を丁寧に描き、その人物を演じた唐沢寿明の熱演が抜きん出ていたからである。

唐沢寿明の代表作だろう。

何より、心を鷲掴みにされるシーンがインサートされていた。

2139枚ものビザを発給し続けた千畝が、そのビザを待望しながら自ら経営する会社の後始末で、未だ現地に留まるユダヤ人・ガノールのもとに自ら出向き、「これは移住ではありません。逃亡なのです」と言い切ったカット。

言葉を失った。

予測不能で荒れ狂う危機的状況と折り合いをつけ、押し寄せ、迫りくる非常時の不穏な空気の渦中で覚悟を括り、「命のビザ」を繋いだ男の奇跡譚。

圧巻だった。

|

| 長男の弘樹 |

【「ハヌカの祭り」(ユダヤ人によるギリシャ軍撃退を祝う光の祭り)で千畝と知り合ったガノールが脱出する時にはリトアニアはソ連領になっていたため、リトアニアのパスポートは使えず、その直後にドイツ軍に占領され、カウナスのゲットーに収容されて多くの死者を出した。

|

| ハヌカの祭り(ウィキ) |

|

| ガノール(中央)とソリー少年(左) |

ガノールを含め、生き残ったユダヤ人はダッハウ強制収容所に送られるが、この過程でガノールは逝去する。(映画では、車両に乗せられる際に親衛隊に射殺されている)

「ユダヤ人の記憶に生きる日本人杉原千畝」(YouTube)によると、父の死後、千畝を慕っていた11歳の少年ソリーはダッハウ強制収容所において、チロル山脈に向かう「死の行進」(強制収容所の破棄にあたって囚人が他の収容所やドイツ領内へ強制移動させられた)を強いられるが、雪の中に埋もれていたところ、米日系人部隊(第522野戦砲兵大隊)のクラレンス・マツムラによって救出されるという奇跡的生還を遂げたことで知られる。

.jpg) |

| 「ユダヤ人の記憶に生きる日本人 杉原千畝 – YouTube」より |

|

| 今は亡きソリー・ガノール(YouTube) |

|

| クラレンス・マツムラ軍曹(YouTube) |

|

| 「ダッハウ収容所」を解放した第522野戦砲兵大隊の兵士たち(YouTube) |

|

| ソリー・ガノールに語っていた千畝の言葉(YouTube) |

ソリー・ガノールとクラレンス・マツムラとの関係は「命のロウソク」という著書に記載されているが、未読】

|

| 肩を組むクラレンス・マツムラとソリー・ガノール(YouTube) |

また、「ユダヤ人の記憶に生きる日本人 杉原千畝 – YouTube」のラストに、イスラエル・ネタニア市長のミリアム・フェルバーグの言葉が紹介されていたので、それも引用する。

「我々ユダヤ人には2つの『救済』があります。ひとつは『救済』であり、次のひとつは『真の救済』である。杉原氏はこの『真なる救済』を成したのです。つまり、見も知らない人たちの為に、異なる宗教を持つ人たちの為に、自分の民族でもない人たちの為に、全くつながりのない人たちの為に、会ったこともない人たちの為に、彼は自分の危険を顧みず、それを成したのです。それは人間が登りつく最高なる行為なのです。(略)歴史はやっと後になって、彼の功績を認めることになりました」

|

| ミリアム・フェルバーグ市長 |

|

| 「杉原千畝通り」(イスラエル中部の都市ネタニヤ)に立つミリアム・フェルバーグ市長(右から二人目) |

生前中にこんなことを言われたら、自伝を残すこともなかった千畝自身、さぞ面映ゆいだろう。

―― 更に本稿では、敢えて触れなかったが、『命のビザ』を携えたユダヤ難民に対して、「在ウラジオストク総領事代理として外務省の訓令に抗議し日本行の船に乗船許可を与えた人物」(ウィキ)がいる。

宮崎県出身の外交官・根井三郎である。

【映画では描かれなかったが、この時点で、千畝はソ連領事館に自ら出向き、ソ連領内の通過を許可するという言質を得ていたから、ウラジオストクまでの鉄道に乗車できたのである。千畝の妻・幸子の著書「六千人の命のビザ」によると、これには米国ユダヤ人協会が組織したユダヤ人難民救援会が旅行会社と交渉し、輸送を手配して、日本からの渡航費用など、ユダヤ人難民に対して金銭援助をしたことが知られている】

この根井三郎と、日本交通公社(JTB)の客船乗務員・大迫辰雄の会話が映画の中で重要なエピソードとして挿入されていた。

「大迫さん。私はあなたにお聞きしたいんです。あなたは彼ら難民を、どう思いますか?」

「私は本国に妻と子を残して仕事をしております。仕事を辞めるわけにはいきません。本国から拒否されている以上、船に乗せるべきではない。彼らがお金を持っておらず、たとえ日本に渡ったとしても、そこから出国することはできないかも知れません。まして彼らはユダヤ人です。助けなかったとしても、他国から責められることはないでしょう。…ただ、ただ今日、彼らの中に小さな子供がおりました。その目はまるで、私の娘を見ているようでした。私は彼らを救いたいです」

この言葉を受け、根井三郎は吐露する。

「人のお世話にならぬよう、人のお世話をするよう、報いを求めぬよう。私の母校の自治三訣(さんけつ)です。大迫さん。私が全責任をとります。彼らを船に乗せて下さい」

|

| 「私の母校の自治三訣です」と言って、千畝と共に写っている写真をみせる |

「はい」

『命のビザ』に関わったのは、杉原千畝だけではなかったのである。

かくて、「ハティクヴァ」(「希望」/現在、イスラエルの国歌)を歌いながら、「天草丸」に乗船したユダヤ人は敦賀港(福井県)に向かって日本の地を踏むのだ。

|

| 北アルプス |

|

| 大迫辰雄(左) |

|

| 「天草丸」 |

因みに、根井三郎が言う「私の母校」とは出身校を同じにするハルピン学院 (中華民国ハルピン市に設立された旧制専門学校)のこと。

|

| ハルビン学院 |

二人は、「自治三訣」(じちさんけつ)をモットーとするハルピン学院の同期生だったのである。(のちに、千畝自身もハルピン学院の教官となってロシア語を教えている)

気脈が通じる二人の友情が『命のビザ』の航跡を自己完結させたのだ。

【「自治三訣」という語は、龍ケ崎市ホームの「後藤新平筆『自治三訣』」によると、台湾総監督府民政長官、南満州鉄道初代総監、逓信大臣、外務大臣を経て、東京市長を歴任した後藤新平が、「自治の精神こそは、国家の土臺石、社會の柱であり、その土臺石と柱とがしっかりして初めて健全なる文明が建立される」との考えから、日本の子どもたちに自分の力で生きるための方法として、各地の講演で唱えたものである】

|

| 自治三訣 |

|

| 後藤新平(ウィキ) |

―― ここで、「国連広報センター」の「“日本版シンドラー”のストーリーに学ぶ、現代の排外主義対策の教訓」(2017年1月31日)から、チェリン・グラック監督の言葉を紹介したい。

【映画『杉原千畝 スギハラチウネ(原題 Persona Non Grata ペルソナ・ノン・グラータ)』」のチェリン・グラック監督はUN News に次のように語っています。

|

| チェリン・グラック監督 |

「メッセージの主旨は単純明快です。それは、誰でも世界を変えることができるということ、たった一人の行動が大きな変革をもたらすということです」

グラック監督は、杉原の行為が6000人以上の命を救ったことを指摘しつつ、「それから75年以上を経た現在、救われた人々の数は6000人をはるかに超えている」と述べました。これらの6000人のユダヤ人の末裔は、4万人から10万人に上ると見られているからです。「一人の行動がどれだけ大きな違いをもたらすか、おわかりになるでしょう」

グラック監督は「歴史は繰り返します。だからこそ私たちは、自分たちの過去から学ぶ姿勢を持つべきです。しかし私たちには、学んだことを忘れてしまう癖があります」と警鐘を鳴らすとともに、世界がまったく同じとは言えないまでも、難民や排斥された集団に対する差別という形で、再び似たような問題に直面する中、自分の映画が「共時性という意味で、現代にも通じている」と指摘しました。さらにグラック監督は「歴史が繰り返すことを許すことはできません」と強調しています。

(略)ユダヤ難民にビザを発給したことにより、自国の政府にとって「ペルソナ・ノン・グラータ(好ましからざる人物)」となった杉原でしたが、政府は後に、彼の英雄的行為を認めています。

.jpg) |

| クリスティーナ・ガラッチ国連広報担当事務次長 |

上映会に先立ち、クリスティーナ・ガラッチ国連広報担当事務次長は観客に対し、「映画はホロコーストの個人的なストーリーを語ることで、私たちに過激主義の危険性と、同じ仲間である人間に対するその影響を思い起こさせてくれます」と述べました】

「たった一人の行動が大きな変革をもたらす」とグラック監督は語るが、それは「たった一人」の人間の行動だけで「変革をもたらす」という含みでないと理解したい。

千畝の凄さは、自らが置かれたシビアな状況下で、彼が成し得る行為を遂行したという一点にある。

これは口で言うほど簡単ではない。

切迫した難しい状況で自発的に判断し、実践に移すには相当の覚悟が求められるからだ。

そこにこそ、千畝の成した行為の価値の全てがあると私は考えている。

3 殆ど奇跡的な「命のビザ」のリレー

ここでは、命のビザを繋いだ男たちについて言及したい。

映画でも触れたが、「命のビザ」の原点に、オランダ領事ヤン・ズワルテンダイクがいる。

|

| ヤン・ズワルテンダイク |

カリブ海のオランダ領キュラソー島への、見せ掛けの「目的地ビザ」を発給した人物である。

|

| オランダ領キュラソー島(ベネズエラの北のカリブ海に位置する島/ウィキ) |

在日オランダ大使館によると、彼は難民への協力を即座に決断、2週間で2345枚に上るビザを出したと言われている。

|

| ズワルテンダイクが発給した「目的地ビザ」 |

残念ながら、南米方面へ向かうにはソ連と日本を経由せざるを得なかった。

そこで目的地ビザを得た多くの難民らは「通過ビザ」取得のため、カウナスの日本領事館へ向かい、領事代理の千畝が独自の判断によってビザ発給に踏み切る行為にリレーされていく。

ヤンは「命のビザ」のリレーの初発点であったのである。

この辺りは、「杉原千畝に隠れた立役者=『命のビザ」原点はオランダ領事」(時事通信)の中で簡単に触れられている。

このヤンばかりでなく、「『命のビザ』をつないだ日本人たち」が存在したからこそ、千畝の行為が真に報いられたという事実を確認しておきたい。

「杉原千畝が『命のビザ』を発給した本当の理由」(東洋経済オンライン)から引用すれば、「同情する気持ち」から渡航証明書やビザを発給したウラジオストクの日本総領事館総領事代理の根井三郎や、ジャパン・ツーリスト・ビューローの大迫辰雄の存在。

|

| 根井三郎 |

これは映画の梗概で書いた通り。

特に大迫の場合、「ニューヨークから送られてきた支援金をユダヤ人に手渡すなどの輸送業務を熱心に行い、避難民からとても感謝されています。船内で避難民リストと実際の避難民の名前を突き合わせ、支援金を確実に渡すという煩雑な業務を懸命に行った」こと。

これは大きかった。

そして、もう一人。

神戸滞在中のユダヤ人に向き合い、避難民問題の解決に奔走したユダヤ教研究者の小辻節三(こつじせつぞう)。

|

| 根井三郎⇒大迫辰雄⇒小辻節三(「命のビザ」のリレー) |

小辻は当時の外相・松岡洋右との人脈などを生かして、日本人とのトラブルを仲裁したり、ビザの日本滞在期間が10日間しかなかった避難民のビザの延長を認めさせるために駆けずり回った重要な人物で、その行為は高く評価される。

小辻もまた、千畝らと同様に、彼らを救いたいという一心だったと言われる。

「良い行動を決して隠す必要はない。だが、あからさまにすることは偽善への一歩になりかねないのである」(「『命のビザ』をつないだ小辻節三」より)

小辻節三の言葉である。

「命のビザ」は、このようにリレーされたからこそ、無数のユダヤ難民の生存・適応が可能になったということ。

そして、殆ど奇跡的な「命のビザ」のリレーのコアに千畝がいたことだけは間違いない。

4 思いやりと正義感が世界を変えていく

|

| リトアニア、カウナスの日本領事館前で、ビザの申請に並ぶユダヤ人Photo: NPO Chiune Sugihara Visas For Life |

次に紹介するのは、「国連広報センター」の「“日本版シンドラー”のストーリーに学ぶ、現代の排外主義対策の教訓」(2017年1月31日)からの部分引用。

【毎年1月27日の「ホロコースト犠牲者を想起する国際デー」に先立ち、ニューヨークの国連本部では今週、ホロコーストを想起するためのイベントが数多く開催されていますが、その一環として、数十人のいわゆる“Sugihara survivors”(「杉原」生存者)の子孫たちは25日、彼の人道的行為を描写した映画の特別上映会に出席しました。

「父の名前はリストの299番、叔父の名前は27番に載っています」

リチャード・A・サロモンさんは UN News にこう語り、杉原の思いやりと正義感がなければ「2人ともナチスの手によって殺されてしまった」はずだと強調しました。

ユダヤ難民たちはこの査証によって、日本経由で中国の上海に到着し、その後インドを経て最終的に米国へとたどり着いたのです。

サロモンさんは「杉原は私の家族だけでなく、多くの人々に命という究極の贈物をくれました。私たちはこれを記憶にとどめておくことが必要です」と語り、米国内で杉原にまつわる所蔵品を最も多く展示するホロコースト博物館をイリノイ州に共同で設立したことを明らかにしました。

2005年の総会決議に基づき設立された「ホロコーストと国連アウトリーチ・プログラム」は、2017年のホロコースト想起・教育活動のテーマとして「ホロコーストの想起:より良い未来のための教育」を掲げています。

ユダヤ難民にビザを発給したことにより、自国の政府にとって「ペルソナ・ノン・グラータ(好ましからざる人物)」となった杉原でしたが、政府は後に、彼の英雄的行為を認めています。

上映会に先立ち、クリスティーナ・ガラッチ国連広報担当事務次長は観客に対し、「映画はホロコーストの個人的なストーリーを語ることで、私たちに過激主義の危険性と、同じ仲間である人間に対するその影響を思い起こさせてくれます」と述べました。

ヤフダ・ゲルブフィッシュ氏は、杉原氏から彼の家族に発給されたビザの原本を見せてくれました。

.jpg) |

| ヤフダ・ゲルブフィッシュさんが持つ発給されたビザの原本 |

スージー・ガルコビッツ氏は、ひとりの男性による行動が何十万もの命を救ったことに思いを馳せます。世代を超えて語り継がれるのです。

.jpg) |

| スージー・ガルコビッツさん |

ギャリー・ガルブフィッシュ氏は、彼の父が杉原氏からビザをもらわなければ、自分は存在していないだろうと語りました。

国連広報局は、ジェノサイドや人道に対する罪の発生が許される時、私たち全員に降りかかる脅威に対する認識を促し、世界の関心を高めるために、特別イベントや試写会、著名な学識者による論文、情報資料、非政府組織とのパートナーシップなどの取り組みを含め、数多くの活動に取り組んでいます】

.jpg) |

| 「ジョージ・ブルーマン 杉原ビザで命を授けられたユダヤ人の物語」 |

思いやりと正義感が世界を変えていく。

ウクライナでのロシアのジェノサイドの惨状を見せつけられて、正義を全うするまで戦い続けるウクライナ人民に思いを馳せる日々が続いている。

何より、リトアニアがロシアの飛び地カリーニングラード州への一部製品の鉄道輸送を禁止したことで、プーチンは「深刻な」結果が待ち受けていると警告したが、ゼレンスキー大統領が繰り返し発信しているように、プーチンは今度は、北大西洋条約機構(NATO)に加盟しているリトアニアの併合をが狙っているのである。

|

| リトアニア、ロシア飛び地に一部禁輸措置 ロシアは「敵対行動に対応」と警告 |

|

| ウクライナが陥落すれば、「次はラトビア、リトアニア、エストニアだ」と警告した |

|

| リトアニア、ロシア飛び地に一部禁輸措置 ロシアは「敵対行動に対応」と警告 |

|

| カリーニングラード州はバルト海沿岸にあるロシアの飛び地領で、海軍の艦隊が常駐している |

千畝がビザを発給したバルト三国のリトアニアは、世紀を超えても侵略の危機に晒されているのだ。

ロシアのジェノサイドに対して国連が機能していない現在、私たちは斯く迄(かくまで)厄介な時代状況の只中に呼吸を繋いでいるようである。

【余稿1】 ユダヤ難民を暖かく迎えた日本国民の利他的行為

『82年ぶり思い出の地に感動…「命のビザ」に救われた95歳男性、福井県敦賀市を再訪』

2023年2月25日配信の福井新聞の記事である。

その内容は、「杉原サバイバー」のマーセル・ウェイランドさん(95/オーストラリア在住)が「人道の港敦賀ムゼウム」を訪問したというもの。

|

| マーセル・ウェイランドさん(中央) |

「人道の港敦賀ムゼウム」とは、カウナス領事代理の杉原千畝が発給した『命のビザ』を携えたユダヤ難民が上陸した日本で唯一の港・敦賀にあり、当時の敦賀市民の証言やエピソードのほか、今も続く関係者との心温まる交流を紹介している記念館である。

|

| 人道の港敦賀ムゼウム |

「多くの人を助けたという歴史を敦賀の人は誇りに思ってほしい。ムゼウムは世界に一つだけの貴重なミュージアム」

マーセル・ウェイランドさんの言葉である。

同時にマーセル・ウェイランドさんは、『命のビザ』の支援拠点だった神戸市内の「神戸ユダヤ共同体」(神戸ジューコム)の跡地を訪れたことも忘れてはならないだろう。

|

| 「神戸ユダヤ共同体」(神戸ジューコム) |

「エルトゥールル号遭難事件」(1890年)の際に不眠不休の救助活動に尽力した串本町大島島民の行為と共に、ユダヤ難民を暖かく迎え、支援した当時の日本国民の利他的行為に感銘すること頻りである。

.jpg) |

| エルトゥールル号殉難将士慰霊碑(和歌山県串本町/ウィキ) |

【余稿2】 祖父の思いを受け継いでいく

以下、「NPO 杉原千畝命のビザ」の副理事長を務める杉原まどかさん(杉原千畝の孫)が、「AERA2018年1月1-8日合併号」に載せた記事を引用する。

|

| 杉原まどかさん |

「私は祖父のビザによって助かった『杉原サバイバー』の方々やそのご家族、ご遺族と交流があり、1年に最低1度は世界各地を訪れています。2017年は9月にオーストラリアを訪れ、15人くらいの関係者にインタビューをしてきました。あるご夫婦はポーランドのウッチという繊維工業の盛んな土地からリトアニアに逃げ、祖父からビザを受けてオーストラリアへ。そこで繊維業を立ち上げ成功されましたが、日本の大阪の商社と取引していたそうです。祖父の手記に『ビザ発給は国益になる』という一文がありますが、人助けが国益にも繋がるのだと改めて実感しました」

また、2021年8月には、国内では初公開となる、外交官杉原千畝の功績を紹介する展示が中央区の日本橋高島屋で開かれ、パスポートではなく一枚の紙に記されたいわゆる「命のビザ」の実物など貴重な史料を多数紹介された。

|

| 会場を訪れた駐日外交官を案内する杉原千畝の孫の杉原まどかさん(右) |

|

| 「命のビザ」 |

祖父の思いを受け継いで生きる孫もまた、現代の「命のビザ」のリレー者なのである。

|

| ドイツ東プロイセンの日本領事館に赴任中の杉原とその家族/中央が幸子さん Photo: NPO Chiune Sugihara Visas For Life |

【余稿3】 危機の中の勇気

「ひとつの勇気は次の誰かを動かす」というコンセプトで放送されたNHKのドキュメンタリー、「映像の世紀バタフライエフェクト『危機の中の勇気』」に深い感銘を受けた。

ここでは、日本絡みで二つの事例を紹介する。

|

新大久保駅のホームで転落した人を助けようとして、帰らぬ人となった韓国人留学生イ・スヒョンさん(画像左)。

そして、6年後の同じ日、転落事故に遭遇して線路に飛び込んだ人(画像右)がいたが、今度は助かった。

助けようとした人は6年前に亡くなったイ・スヒョンさんの本を読んでいた。

もう一つの事例。

関東地震(関東大震災)への危機の備えを訴え、「ホラ吹きの今村」と中傷された地震学者・今村明恒。

|

今村明恒(ウィキ)

嘲弄されながらも委縮することなく、自らを鼓舞して発した警告は現実になった。

加えて、南海地震の危機の備えを訴えた警告も現実になった。

東南海地震(1944年)、南海地震(1946年)である。

更に、三陸沖地震(1933年)が発生した際には、津波被害を防ぐための住民の高所移転を提案した今村の警告を真剣に受け止め、「津波てんでんこ」という三陸の言い伝えを普及させ、高所移転を提唱し続けた津波研究家・山下文男の教えが地元・綾里(りょうり)の人々に受け継がれていった。

|

| 山下文男 |

津波被災を防いだ今村明恒の警告が、東日本大震災で生かされたのである。

ひとつの勇気ある行動が、次の誰かを動かしたのだ。

―― 自らが乗り込む列車を待つ時間を無駄にすることなく、ビザを発給した杉原千畝の勇気が彼を知る仲間にリレーされた時、「危機の中の勇気」が繋がったのである。

|

| 「その時 歴史が動いた」より |

【本稿では、ユダヤ避難民に対する時の政府の方針や、「占守島の戦い」で有名だが、「ヒグチ・ルート」によってユダヤ避難民の救済に奔走し、「もう一人の杉原」と呼ばれる樋口季一郎について言及していないので、「時代の風景」で簡単に言及したい】

(2023年3月)

0 件のコメント:

コメントを投稿