.JPG)

1 「死ぬのはやむを得ん。だが、殺されるのは嫌だ!」

家庭裁判所の調停委員をしている歯科医の原田が家裁に着くと、家族によって裁判所に申し立てられた中島喜一(以下、喜一)が、荒木判事に向かって怒りをぶつけていた。

|

| 原田と堀弁護士(右) |

「この連中が一人前の人間に見えますか?親の財産ばかり気がかりで、ウロウロしているこいつらが!」

|

| 左から隆雄、よしこ、とよ、喜一(中央)、二郎、一郎(右) |

「あたしにだって、お父さんのおっしゃること、良く分かりますよ」と長女のよしこ。

「お父さんの抱いている不安は、日本人誰もが思ってる不安ですよ」と長女の夫・隆雄。

次男の二郎が、「そうですよ。ただ、お父さん、少し…ね、兄さん」と長男の一郎に同意を求めると、黙って頷く。

「はっきり言え!」と興奮して机を叩く喜一に、何す術もなく泣き出す妻のよしこ。

|

| 「お母さん。少しは場所柄を考えてくださいよ」(二郎) |

収拾がつかなくなったところで、弁護士の堀が家族をなだめ、「我々第三者を入れて、お互いの言い分をとっくり言い合うことにしてみたら」と提言する。

準備のために喜一ら家族が廊下に出されると、荒木判事が調停委員の二人に「申立の主旨」を読み上げる。

「右、中島喜一を準禁治産とする旨の宣告を求め、事件の実情、申立人は事件本人、中島喜一の妻であるが、右、喜一は、昨年6月ごろより、突如として原子爆弾、水素爆弾、および、同放射能に対する極端なる被害妄想に陥り、同年9月、南方方面より来る放射能を避けると称し、近親者全員の反対にも関わらず、秋田県仙北郡大麻村(大麻村は架空・筆者注)に480坪の土地を購入し、奇妙な地下家屋の建築を始めたが、同年11月、北方方面からの放射能が同地に及ぶとの新聞記事の発表により、ようやく右工事を中止した。しかし、その結果、中島家の財政は、740万円の無意味な損失を被った。ところが、事件本人の奇矯なる行動はそれのみに止まらず、その後は、もはや地球上で安全に暮らせる土地は南アメリカだけしかないと称し、近親者全員のブラジル行きを全く独断的に計画。これが実行のため、全財産を投入するも止む無しと宣言するに至った。よって、この際、準禁治産者として 保佐人をつけなければ、事件本人、並びに近親者全員の生活が根底から破壊される恐れがあるので、準禁治産の宣告を求めるため、この申し立てをする次第である」

|

| 左から堀弁護士、荒木判事、原田 |

【準禁治産者とは、現在、精神障害の故に財産管理を親族の補助人(保佐人)に委ねられた者】

廊下では部屋に入れなかった喜一の妾の家族が、喜一が準禁治産者となると、金が自由にならないことの不安を話し合っている。

申立人が部屋に入るよう呼ばれると、申立てに消極的だった妻のとよが泣いて拒むと、喜一は「さっさとせんか。時間が無駄じゃ」と声を荒げる。

とよに続き、一郎、二郎、よしこが部屋に入り、隆雄は申立人ではないとして入れなかった。

その後、喜一が経営する鋳物工場内の喜一の家に、裁判を終えた兄妹たちが集まっている。

「大人が4人も揃ってさ、一日がかりで裁判所で何してきたの?『双方とも、もう少し頭を冷やして出直せ』。要するにそれだけでしょ?」と次女のすえ。

|

| 次女すえ(右/未成年だから裁判所に呼ばれていない) |

そこに車で乗り付けた、ブラジルで移民として成功したという老人を喜一が迎え入れると、家族と共に喜一が移住先として購入を予定している現地の農場のスライド映写機を見せられる。

喜一は朝早く、他界した妾の子・良一のアパートを訪ねて毎月の生活費を渡し、ブラジル行きを誘うが、良一は婉曲に断る。

「僕はならいいんですよ。僕は結局、余計者なんだから。この上ブラジルまでついて行って、お父さんの重荷になりたくないですよ。僕はもう、ちょっとまとまったものさえ頂ければ、こっちへ残ってもいいんです…」

|

| 良一 |

しかし、喜一は聞く耳を持たず、「任しとけ」と言い放って帰り、次に成人した娘(妙子)がいる妾・里子の家を訪れる。

喜一は同じくブラジル行きを誘うが、里子はそこまでしてくれなくてもいいと遠慮を口にし、特に妙子は行く気など全くなかった。

|

| 里子(右)と娘の妙子(左) |

今度は、最も若く、赤子を持つ妾の朝子の家を訪ねるが、娘に寄生する朝子の父は呆れ、朝子も遠慮するが、喜一は「黙って、わしについて来さえすればいいんじゃ。何にも心配いらん。わしが引き受けてるんじゃから」と、皆が気兼ねして行くと言えないと勝手に思い込んでいる。

その時だった。

突然、嵐がやって来て、雷が鳴ると、喜一は部屋に逃げ込み、赤子を抱えるようにして怯える。

|

| 朝子(左) |

驚いて泣く赤ん坊を抱き上げ、複雑な表情で喜一を見つめる朝子。

大雨が降り出し、荒木判事から原田の家に2回目の調停の繰り上げ召集の電話が入った。

「事件本人が裁判所の忠告を無視して、例の計画をどんどん推し進めているらしいんです。これ以上もう放って置くわけには行かんと言われるんで…」

2回目の調停での話し合いで、ブラジル行きがまた無意味な出費に終わると家族が主張するのに対し、喜一は向こうの農場の持ち主で日本に帰りたがっている人と、財産の物々交換をすれば問題ないと反論する。

|

| 「先方で土地と家屋を買うつもりなんですが、そのドルをどうするのか、僕らにはさっぱり分かりません」(二郎) |

|

| 「ドルが無(の)うてもですな。ブラジルの土地や農場は手に入ります」 |

ここで原田は、自分の意見を開陳(かいちん)していく。

「どうでしょう。お父さんがこれほど配慮なさってるんですし、ひとつお父さんの言われるとおりにすることは考えられませんか?私はね、こうして色々伺っているうちに、向こうへ行くのも悪くないんじゃないかって気がしてきたんですがね。現在、ブラジル行きの希望者はずいぶん多くて、船が足りないくらいだと聞いてるんですが…」

「私たちは生まれたのも工場の中ですし、その育ったのも…」と一郎。

|

| 右から一郎、二郎 |

「我々にはあの工場を離れた生活なんて考えられない」と二郎。

「何をぬかす。あれを、あの工場を一生かけて築き上げたのは、このわしだ。あの工場と別れるのは、わしが一番辛い」と喜一。

ここで一同は、下を向いてしまう。

父・喜一が伝家の宝刀を抜いたからである。

「分かります。分かりますよ。お父さんは、その苦痛を忍んでまで、僕たちのためにブラジル行きを計画した。その気持ちはありがたいですよ。でもね、これこそ本当の有難迷惑ってやつでね」と二郎。

「家だって、仏文の教師で、それがブラジルで何を…」とよしこ。

「鋳物屋がいきなり百姓やったって…」と一郎。

「バカ!命あっての物種だということが分かんないのか、お前たちは!」

「命、命と言いますがね、人間誰だって、多かれ少なかれ、死ぬんじゃありませんか。そう考えれば、水爆も、放射能も…」と二郎。

「そうよ、そう考えれば…」とよしこ。

「死ぬのはやむを得ん。だが、殺されるのは嫌だ!」

一斉に喜一の顔を見る裁判官たちは、沈黙したまま視線を下に落とした。

「じゃ、お父さん、ちょっとお伺いしますがね。ブラジルへ行くのは僕たちだけなんですか?それとも…」

禁じ手を使われて狼狽するとよが、二郎の発言を止める。

「この際、何もかもはっきりして置くべきですよ…」と二郎が、前回の調停の際に廊下でもめていた妾家族の存在を話し始める。

それに対し、喜一は自分は面倒を見ている「妾が二人、その子供が二人と、もう一人、死んだ妾の子」の5人も、ブラジルへ連れて行くと主張するのだ。

「これなんですからね…お分かりでしょ。父のやることがどんなに非常識で我儘だか。父のやることは結局、自分本位の我儘なんですよ。僕らもう、そんな我儘の犠牲になるのは嫌です。お父さん、ブラジルへ行くなら、どうかお一人で行ってください。いえ、妾でもその子供でも、何でも連れて行ったらいいでしょ。僕らはご免ですわ」

それを聞いた喜一は、立ち上がって二郎を叩き伏せてしまう。

まもなく、喜一らを廊下で待たせ、頭を抱え込んだ裁判官らが重い口を開き、審議を開始する。

「結局これは、準禁治産の申立てを認めるしかないじゃないですかな?」と堀弁護士。

「原田さんの考えは?」と荒木判事が聞くと、原田は答えず下を向く。

「じゃ、一つそういうことで」と荒木が書記の田宮に手続きを促す。

「ちょっと待ってください。ただ、私は、準禁治産該当の浪費者というのは、酒食、もしくは賭博などに耽って無意味に金を使う者のことで、原水爆に対する予防措置を、その…」と原田。

|

| 右奥は書記の田宮 |

「一般論としては勿論そうですが、この場合、あの老人の言動が、どうも常識の埒を越えとるんでね」と堀。

「精神鑑定の結果は別に異常はないんですが、まったく桁外れですな」と荒木。

「そこなんですよ。その桁外れな問題なんですよ。しかし、原水爆に対する不安は、我々だって持ってる。荒木さんだって、堀さんだって、田宮君だって持ってるはず。そうでしょ?しかし、我々はあの老人ほどじゃないだけで。従って、地下家屋も作らんし、無論、ブラジルなぞ行こうとは思わん。だが、だがです。この気持ちは全然分からんというもんではありますまい。これは日本人全部に、強弱の差こそあれ、必ずある気持ちです。これをただ桁外れと言うことだけで、簡単に処置してしまっては。そのことは…」

「私はこれを、現実問題として扱おうと思うんです。老人のそういう気持ちが、その一方にどうしてもブラジルに行きたくないという家族の気持ちがあるわけですね。これを強いることは、勿論、これは人権問題である。ところで事態をこのままにして置くとしますか?あの老人は家屋工場の売却を強行するに決まってます。すると当然、家族は生活の手段を失って路頭に迷うことになる」と堀。

「それは調査官の報告から考えて、はっきり言えますね」と荒木。

「ですから、それを防ぐためには、当面やはり、準禁治産の処置が…」と堀。

「そりゃそうです。しかしですよ。そんならなぜ、これほど簡単明瞭に答えが出ることに、我々がこれほど考え込んだのか。とにかく、現に、あの老人の姿は我々の胸に堪える。これは、我々にも家族の連中にも分からない、あの老人だけが感じてるその原水爆に対する不安の実感から来てると思うんですが、一体それは、その不安の実感は、どうして、どんな動機から生まれたのか、私はその辺のところを、もう一度とっくり…」と原田。

そこで、喜一を呼び、話を聞くことになった。

「不安?いやぁ、そんなものは感じておりません」

「ではなぜ、慌ててブラジルなぞへ」

「わしは、原水爆だって避ければ避けられる。あんなものにむざむざ殺されてたまるかと思うとるからこそ、このように慌てとるんです。ところが、臆病者は震え上がって、ただただ目を瞑っている。倅どもがいい例です」

喜一が席を外し、3人はますます困惑する。

「臆病者ですか。残念ながら、我々もその仲間ですな」と苦笑いする堀は、続けて原田を説得にかかる。

「あの老人は、とにかく何と言っても無謀ですよ。一個人の力じゃ、どうにもならない大きな問題と取っ組んでるんですからね。このままで行けば、結局、二進も三進(にっちもさっち)も行かなくなることは目に見えてます。だから、今のうちにあの老人を、法律の手で束縛してやる方が、あの老人にとっても一番親切な道だっていうことになりゃしませんか?」

この結論を持って、家族全員が部屋に呼ばれた。

原田は診療所で、『死の灰』という本を読み、それを進に勧める。

「日本も鳥や獣がそれを読んだら、みんな日本から逃げ出すね」

【『死の灰』と呼ばれた核実験は、「第五福竜丸事件」を惹起したマーシャル群島・ビキニ環礁での、1954年3月のアメリカの水爆実験のこと。因みに、喜一が水爆を恐れるのは、1952年11月にマーシャル諸島のエニウェトク環礁で行った、「アイビー作戦」の一環として実行され、エルゲラブ島を消滅させたアメリカ初の水爆実験であると思われる。また、北からの放射能とは、1949年8月に実施されたソ連では初の核実験であると考えられる】

かくて、喜一に準禁治産の決定が言い渡されたが、喜一は控訴して高等裁判所で争うことになり、ブラジルへの移住の準備はそのまま続けていく。

例のブラジルから来た老人との財産の交換で、新たに日本での土地の購入が必要になり、妾宅へ渡した金を一時的に充てようとするが断られ、それでも何とか搔き集めた金を老人に渡すと、今日のところは持って帰り、息子たちに返し、家族と再度話し合うことを促す。

「実は、わしもの、親父がブラジル移住する言い出した時きゃ、それこそ死に物狂いで反対したもんよの。ハハハ。そしたら火事におうての…それでやっと、踏ん切りがついたようなもんじゃがの…あんたの息子さんたちの気持ちも無理ないんじゃけん」

喜一は老人に言われた通り、家族を集め、長男に金を返そうとすると、二郎が受け取りを反対する。

「待ってください、兄さん。それね、お父さんに自由に使っていただこうじゃないですか…これでお父さんの準禁治産も決まったようなものですよ…意義を申し立てておいて、その間に勝手なことされちゃ困ると思ったから、家の財産は裁判所から処分禁止の命令を貰ってるんですよ。つまり、裁判が決定するまで、裁判所の許可なしに、家の財産に手を付けることは誰にもできないんですよ。それなのにお父さんは…これは明らかに違法行為ですよ」

断固として金を受け取ろうとしない二郎に、すえが雑誌を投げつけると、二郎も投げ返し、怒った喜一は二郎を叩き続ける。

程なく、帰国するブラジルの老人が搭乗する飛行機を見送る喜一。

結局、喜一は準禁治産の宣告を受けることになった。

2 「ああ!地球が燃えとるぞ!地球が燃えとるぞ!」

路面バスの中で、すっかり老け込んだ喜一を見かけた原田が、近づいて声をかけると、避けるように席を立って次の駅で降りたが、原田もついて行き、再び名前を呼びかけた。

「何の用です?」と返して、喜一はそのまま歩いて行くが、すぐに戻って原田に訴えた。

「私はな、一つだけあなたに、いや、あの時わしを裁いた人たちに言いたいことがある。あの時わしは、確か、水爆に対して少しも不安など感じとらんと言いましたな。ところが見てください。ひと目でお分かりじゃろう。わしはな、不安で不安でたまらん。しかしな、こうさせたのはあなた方ですぞ。わしは今、あなた方のおかげで、手も足も出ん。なんにも出来ん。ただ黙って、水爆の恐ろしさを考えとる。考えとるだけじゃ。考えれば、考えるほど、居ても立ってもいられなくなる。しかも、何も出来ん。人間、これ以上の責苦はありませんぞ!」

そう言い捨てて、喜一は去って行った。

その足で朝子の家に出向き、赤ん坊を抱いている喜一に、朝子の父親が水爆実験や広島の原爆の話をしてきた。

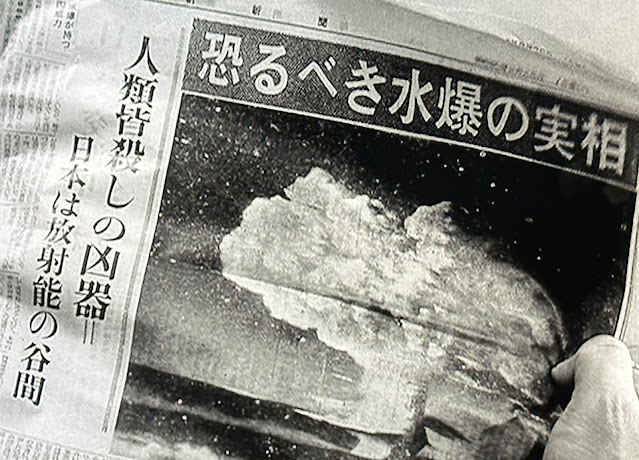

黙って聞いて怯えている喜一は、「止めろ」と物言いをつけ、帰って来た朝子に赤ん坊を渡すと立ち上がって新聞記事を読むと破り捨ててしまう。

「バカなもの作りやがって!」

帰宅するや否や、喜一はそう怒鳴り、妾を含む家族全員を集めて、頭を下げる。

「頼む。一生の頼みだ。皆でブラジルへ行ってくれ。頼む、みんな仲良く行ってくれ。お前らは、わしを被害妄想だと言う。そうかも知れん。だが、水爆は現にあるんじゃ。戦争はいつ始まるか分からん。もし、もし始まったら、もうダメじゃ。その時になって逃げようったって、逃げられはせん。今のうちだ。今のうちに、手遅れにならんうちに逃げるんじゃ!」

下を向いて無反応な家族に、喜一は朝子の赤ん坊を指差し、なおも訴える。

「これは殺せん!こんな何も知らん者を、水爆なんぞに殺されてたまるか!わしは構わん。いや、お前らも構わんと言うなら仕方がない。せめて、この子だけでも…俺は一時そう思った。だがわしに、わしには、お前らもこの子も同じじゃ。お前らを捨てて行けん。頼む。どうかわしと一緒に行ってくれ…この通り、ブラジルから手紙も来てるんじゃ。この方が親切にこう言っとる。早く来い、永住権も取ってやる。全く地獄で仏じゃ。生きてさえいれば、何もかも上手くいくんじゃ…」

何度も頭を下げる喜一の懸命の説得に、とよも一緒になって子供たちにブラジルへ皆で行くように懇願する。

「お願いだから、行っとくれ…お父さんは、いつだって先のことを考えて、それも自分のことより、皆のことばかり考えて…ね、行こうよ…みんな、なぜ黙ってるんだい!」

泣きながら訴えるとよの説得に、心を動かされながらも黙って下を向いて反応しない子供たちを見て、立ち上がって去ろうとする喜一に、すえが「あたしは行くわ!」と啜(すす)り泣きしながらしがみつくや、喜一が倒れてしまった。

疲労困憊で倒れたので朝まで体を休めるように医者に言われたことで、突然、喜一が死ぬことにでもなると立場が困る妾の家族は、遺言を書いてもらうようにと相談し、二郎にその旨を打ち明ける。

|

| 二郎(左) |

二郎とよしこも相続財産のことで言い分が対立し、隆雄も「いっそ遺言状に書いてもらった方がいい」と、それぞれの思惑が錯綜するに至った。

夜中に目を覚ました喜一は、子供たちがブラジル行きに反対し、財産分与について話し合っているのを耳にする。

「工場の売却には絶対反対するんだよ。この際、他の財産諦めても、工場だけは確保するんだ。工場さえありゃぁ」と二郎。

翌朝だった。

中島工場が火事で全焼し、町が騒然とする中、原田もそれを目撃する。

工場の責任者が失態を謝罪すると、喜一は、自分が火を点けたと、皆の前で告白した。

|

| 「わしが…わしが自分で火を点けたんじゃ」 |

「二郎、お前は工場があるからここから離れられん…工場さえなくなれば。だから、わしは…」

「工場は焼けても、ブラジルで何とかやっていける…」と言って、喜一がしゃがみこむと、それを聞いた従業員たちが詰め寄る。

「それじゃぁ、旦那、俺たちはどうなってもいいのかね?」

不意を突かれた喜一は、降り出した雨の中、地面に土下座して謝り、自分の頭を叩く。

「悪かった。許してくれ。お前たちも何とか連れて行く。自分たちだけが助かろうとするわしの了見が間違っとった。そうだ、皆が助からなきゃいかん」

喜一は立ち上がり、皆にブラジル行きを誘いかける。

「…他の土地を何とか…苦労する覚悟なら、どごへでも行ける…アマゾンでもいい」

そこで隆雄が疑問を呈し、特にブラジルの老人を自分の身代わりにしてしまうことを批判する。

|

| 「分かった、分かった。じゃ、その人と話し合って他の土地を何とか。いや、苦労する覚悟ならどこでも行ける」 |

「でもね、第一ブラジルへ行こうが、どこへ行こうが、水爆に対して絶対安全な場所なんて、地球の上にありぁしませんよ。水爆400トンで地球はまる焼けなんですよ。しかもね、世界の水爆保有量はとっくにそれを越えてるんだ」

恐ろしそうに後ずさりする喜一。

それを家の中で聞いていたすえが、隆雄に食って掛かる。

「何さ、あんたなんか、偉そうに口先ばかりで、何も本気で考えたことなんかないくせに!お父さんはね、一人で考えて、考えて、皆のこと心配してるのに。自分のことしか考えないの、あんたたちよ!」

|

| 妻とよと次女すえだけは父を一貫して守ろうとする |

すえととよは泣き崩れ、喜一はただ両手で拝んでしゃがみ込むばかり。

警察が来て、喜一を留置所に拘束した。

留置所内の男にからかわれる喜一。

「バカだな、おめぇ。つまらないこと気に病みやがって。そんなことは総理大臣に任せときな」

「第一おっさん、水爆や放射能が怖かったら、地球から引っ越しなよ」

遂に、精神病院に入れられた喜一の病室から出て来た家族。

「しかし、何だな。結局お父さんにとっては、あれが一番幸せなんじゃないかな」と隆雄が言うと、家族の皆から睨まれる。

見舞いに来た原田と家族がすれ違い、残っていた隆雄と言葉を交わす。

「そもそも、あの裁判が間違っていたんじゃないかと」

「そんな。間違ったとすれば、我々の方ですよ。だいたい、父のことを裁判所に持ち込んだのが間違いなんだ。最初からここに連れてくれば良かったんですよ。それが、誰のためにも、父のためにも良かったんですよ」

その直後、原田は医師の話を聞く。

「私はこの患者を診る度に、ひどく憂鬱になって困るんですよ。こんなことは初めてです。狂人というものは、そりゃ皆、憂鬱な存在であるには違いありませんが、しかし、この患者を診ていると、何だかその、正気でいるつもりの自分が妙に不安になるんです。狂っているのはあの患者なのか、こんな時世に正気でいられる我々がおかしいのか…」

病室に案内され、原田が喜一に声をかけると、「よくおいでなすったな」と応答する。

「ここなら、もう大丈夫じゃ。ご安心なさい。ところで、その後、地球はどうなりました?まだ、だいぶ人は残っとるじゃろか。人はまだ、沢山おりますか?」

黙って頷く原田。

「え?それはいかんな。それはいかんぞ。早く逃げないと、えらいことになるぞ!なぜ、それが分からんのかな。早くここへ、この星に逃げて来なければいかん!」

その時、太陽の光が差し込み、喜一は「燃えているんじゃないか?」と言うや、窓に近づく。

「ああ!地球が燃えとるぞ!地球が燃えとるぞ!」と叫んで原田の方へ振り向き、「ああ、燃えとる、燃えとるぞ!」と繰り返すのだ。

「あ~!とうとう地球は燃えてしまった!ああ!」

ラスト。

原田は終始無言のまま病室を後にし、入れ違いに、赤ん坊をおぶった朝子が病室へと向かっていく。

3 「神武景気」の只中で堂々と世に放たれたエンタメ排除の反核映画

この映画製作の契機になったのは、ミクロネシア北東部にある、別称「真珠の首飾り」・マーシャル諸島に点在するビキニ環礁(国連の信託を受けた米国の統治領)での水爆実験。

この実験が断行されたのは、1954年3月のこと。

同年、5月まで6回に及ぶ水爆実験の中で、その初発点となったのは、3月1日における「ブラボー実験」だった。

|

| ブラボー実験のキノコ雲(ウィキ) |

|

| ブラボー実験装置の本体(ウィキ) |

ペンタゴン(アメリカ国防総省)と米国原子力委員会の合同による「キャッスル作戦」の一環として実施された「ブラボー実験」は、遠洋マグロ漁船の無線長だった久保山愛吉さんを放射能症に起因する肝臓障害で死亡させた「第五福竜丸事件」を惹起させ、戦後になって、いよいよ核実験の凄惨さを知らしめる歴史的実験であった。

|

| キャッスル作戦・ロメオ実験のキノコ雲(ウィキ) |

|

| 当時の第五福竜丸(ウィキ) |

|

| 死去直前の久保山愛吉(ウィキ) |

特に、ミクロネシアにあるロンゲラップ環礁は、この「キャッスル作戦」によって深刻な放射能汚染を受けた挙句、クェゼリン環礁に強制的に移住させられ、後に住民の帰宅を許されても、甲状腺ガン・白血病罹患者が多発し、奇形児や流産などの異常出産が惹起するなど、「水爆実験のモルモット」にされたと言われるほどの悲劇の島となった。

|

| ロンゲラップ環礁の衛星写真(ウィキ) |

|

| ロンゲラップ環礁 |

紛れもなく、広島型原爆の1000倍の破壊力を見せつけた「人道に対する罪」である。

|

| 「ビキニ水爆実験から60年、『米政府は対応を』 マーシャル諸島」より |

―― 映画の主人公・中島喜一の核恐怖の心情を理解する上で、以上の認識の共有が必至となると言っていい。

この認識からスタートした黒澤監督が優秀なスタッフとタッグを組み、映画製作に踏み込むが、前年に公開され大ヒットした特撮怪獣映画「ゴジラ」が「核の落とし子」というキャッチコピーを全面に押し出しながらも、エンタメ性を重視したことで興行的には成功裡に終わることになる。

|

| 「ゴジラ」より |

ところが、本作は「生きものの記録」という驚くべき勝負タイトルをつけ、その内容もエンタメ性ゼロの100%社会派の映像であったが故に、黒澤監督をして、「自身の映画の中で唯一赤字だった」と言わしめるほどの惨敗を喫する。

この差異は、基本的にエンタメ性の濃度の差異であり、決して映画的完成度の差異でない。

「ゴジラ」が「核の落とし子」であろうとどうでもよく、単にエンタメ的面白さが訴求力を高めたのは自明の理。

それに対して、「生きものの記録」はエンタメ性を完全排除したことで惨敗する。

言ってみれば、エンタメ要素を完全排除しない限り、メッセージが観る者に届かないと括ることなしに成立しない映画だった。

黒澤監督自身、それが理解できないはずがない。

|

| 黒澤明監督(ウィキ) |

それでも世に問いたかったのだろう。

「夢~dreams~」と題したオムニバス映画で、富士山麓に建設された原子力発電所が次々と爆発し、放射能汚染の恐怖を描いた「赤冨士」という作品や、エンタメ含みながら、長崎を舞台に被爆体験をした祖母と4人の孫たちの交流を描いた晩年の「八月の狂詩曲」を想起する限り、黒澤監督が一貫して「反核」への強い拘泥があったことを否定すべき何ものもない。

|

| 「赤富士」より |

|

| 「八月の狂詩曲」より |

然るに、「生きものの記録」ほど、過度なほど真っ向勝負の社会派映画に仕上がっている作品は類例を見ない。

昔、観た時もラストシーンの衝撃は強烈だった。

今回、ブログに投稿するために再鑑賞して、その思いはより鮮烈に印象づけられ、凄い映画だったと言う外にない。

にも拘らず、相変わらず観られることはないだろう。

3.11があり、そして今、ウクライナがクリミアを奪回すれば戦術核の使用が囁かれている。

|

| 「核は使われるのか ~ロシアの思惑は 核軍縮は~」より |

ミサイルの射程が500km以下の戦術核の威力は、米軍の発表によれば、広島と長崎に落とした原子爆弾の3倍と指摘されているのだ。

|

| ロシアの攻撃で破壊された東部のドニプロの集合住宅 |

|

| ロシア軍の空爆を受けた産科・小児科病院から逃げる負傷した妊婦 |

|

| イズマイルの穀物関連施設を無人機で攻撃 |

このリアルな世界状況に無頓着でいられる日本人は少なくないと思うが、だからと言って、「生きものの記録」が観られることはないだろう。

当該映画の鑑賞推薦というメディアの記事に、お目にかかったこともない。

「最初からここ(精神病院)に連れてくれば良かったんですよ。それが、誰のためにも、父のためにも良かったんですよ」

調停員の原田に対する隆雄(喜一の長女の亭主)の言葉に凝縮されているように、中島喜一の核恐怖の心情を薄気味悪く見る向きも多いのではないか。

調停員の原田が、息子の進に訊ねるエピソードが興味深い。

「お前、原爆だとか水爆、どう思う?怖いかい?」

「そりゃ、怖いですよ。誰だって怖いに決まってます」

「じゃあ、なぜ、そうやって落ち着いていられるのかい?」

「だからと言って、どうしようもないじゃないですか」

「しかしだよ、もし、それをまともに思い詰める人があったとすればだな」

「冗談じゃないですよ。そんなことしたら、神経衰弱になるのが関の山ですよ」

「それが違うんだね。絶対に神経衰弱なんてもんじゃないな、ありゃあ…どうも見当がつかんな、あの人は」

その後、「どうも見当がつかんな、あの人は」と言った原田は、喜一の核恐怖の心情に理解を示すようになるが、父の問いに対して、「だからと言って、どうしようもないじゃないですか」と反応した進のスタンスこそ、唯一の被爆国である私たち日本人自身の共通する心情ではないのか。

しかし、肝心の喜一は核恐怖を脱するために、妾の家族5人を含めて家族一同ばかりか、最後には、工場の従業員のブラジル行きを本気で決行せんと動くのだ。

「水爆の恐ろしさを考えとる。考えとるだけじゃ。考えれば、考えるほど、居ても立ってもいられなくなる」という喜一の核恐怖のルーツが、アメリカの水爆実験(注)にあることは誰でも分かるが、この時、我が国は「三種の神器」(冷蔵庫・洗濯機・白黒テレビ)が出現した「神武景気」、「三種の神器」の普及が定着した「岩戸景気」、「新・三種の神器」(クーラー・車・カラーテレビの3C)の出現・定着が具現化する「イザナギ景気」などと呼称され、年平均で10%前後の成長を維持し続け、国民所得が増加していく高度経済成長の初発点(1955年)にあった。

|

| 神武景気のテレビ(ウィキ) |

もんぺ・軍服からスーツ・ネクタイ・スカートへの変化こそ、「もはや戦後ではない」(1956年の経済白書)と言わしめた時代の潮流の物理的遷移だったのだ。

【(注)のちに「ツァーリ・ボンバ」と呼ばれる世界最大の水素爆弾を生むソ連だが、初の水爆実験は1955年11月のこと】

だから、一代で財を成した父の喜一の恩恵に授かり、劇的に変化していった生活様式を手に入れ、程々に豊かな日々を送っている子供たちが、その生活を手放すという選択肢などあり得なかった。

かくて、準禁治産者申し立てを巡る家裁での民事調停が親子間で出来し、最終的に喜一は準禁治産者となり、ブラジル移住計画が頓挫したばかりか、放火事件によって精神病院に収容されるに至るのだ。

「地球が燃えとるぞ!地球が燃えとるぞ!」と叫ぶラストを評して、この悲劇をコメディと読み替える愚を冒すことなど馬鹿げている。

このことを指摘したのは、良くも悪くも、伶俐(れいり)な物言いをする隆雄だった。

「でもね、第一ブラジルへ行こうが、どこへ行こうが、水爆に対して絶対安全な場所なんて、地球の上にありぁしませんよ。水爆400トンで地球はまる焼けなんですよ。しかもね、世界の水爆保有量はとっくにそれを越えてるんだ」

この正鵠を射(せいこくをい)る批判言辞に対する家族の反応は、残念ながら、「お父さんはね、一人で考えて、考えて、皆のこと心配してるのに」(次女すえ)という反論に収斂されるように感情論でしかなかった。

更に言えば、喜一の計画の最大の欺瞞は、ブラジル移住によって犠牲になるだろう農場経営者への配慮が欠落していることにあるが、一切は不安と恐怖の爆轟(ばくごう)によって、喜一の焦燥感だけが独り歩きしてしまったということに尽きる。

|

| 義父の欺瞞を批判する隆雄に謝罪する喜一 |

この一連のシーンの重要性こそ、私たちが、この映画から学ぶべきことなのだろう。

閑話休題。

「狂っているのはあの患者なのか、こんな時世に正気でいられる我々が、おかしいのか…」と吐露した病院の医師の言葉が、映像総体のコアメッセージであることが歴然としている悲劇を、「神武景気」(1954年12月~1957年)の只中で、エンタメ排除の反核映画を堂々と世に放った黒澤監督に敬意を表したい。

ここでも、35歳で60歳の老人を演じ切った三船敏郎は凄かった。

凄すぎて、最早お手上げである。

【本稿は、時代の風景「核実験の全てが、先住民族の土地で行われてきた」から一部引用しています】

(2023年8月)

0 件のコメント:

コメントを投稿