<時代の逆流の渦中で、それでも止められない女たちの確かなランウェイ>

1 逆巻く時代が開いた冥闇なる風景のくすみ

アルジェ 90年代

大学生のネジュマとワシラは、夜の寮を抜け出し、白タクを拾って街のクラブへと向かう。

車内で好きな音楽をかけ、着替えて化粧をして盛り上がっているところで、武装した男たちの検問に引っかかる。

慌ててヒジャブを被り、結婚式から家に帰ると嘘をつき、何とか検問を通過する。

|

| ネジュマ |

クラブに到着すると、早速、トイレでネジュマがデザインした服を女性たちに売りさばき、自らも踊って遊び、愉悦して帰寮するという自由な生活を送っていた。

|

| ワシラ |

|

| サイズを測るネジュマ |

|

| 踊って遊ぶワシラ |

自由を謳歌する彼女たちの生活風景と切れ、街の壁には、女性たちに黒いヒジャブを身に着けることを訴えるチラシが貼られ始めていた。

そこに、悪戯書きをするネジュマとワシラ。

大学での授業中、突然、黒いヒジャブを纏(まと)った女たちが雪崩(なだ)れ込み、教授や生徒たちに叫びながら、例のチラシを学生たちに撒き散らし、叫喚(きょうかん)するのだ。

「外国語の授業は必要ない!若者に悪影響よ!アラビア語を使いなさい!」

そう叫ぶや、教授は麻袋を被せられ、拉致されていった。

呆然と混乱を見つめ、立ち竦(すく)むネジュマとワシラ。

ネジュマがバスに乗っていると、そこにも、チラシを持った男が乗って来るや、乗客に配り始めた。

「女性はヒジャブを。例外は許されない。姉妹や娘を守って」

ネジュマにも渡そうとすると、受け取りを拒否した。

「いらない」

「何だと?死にたくなければ、ヒジャブをつけろ」

「本気か?」

ネジュマは強引にバスを止めさせ、途中下車してしまう。

歩いて実家に戻る途中、姉のリンダの車に拾われた。

車内で不穏なニュースが流れる。

「ニセの検問所で、12人が殺されました。首都アルジェ南東の街で、テロが発生。再び市民が犠牲になりました」

そんな状況下で、ジャーナリストのリンダは、午後から取材に出かけると言う。

「危ないわ」

「安全な場所がある?服は作ってる?」二人が実家に帰ると、母を交えて団欒する姉妹。

“ハイク”をもらったと、白い布を広げるリンダ。

「大切な人に贈るのが習わしよ」

「“息子の嫁になってくれ”って」

「神に委ねなさい」

求婚されていただろう長女に、ハイク(アルジェリアの伝統布)の身に着け方を教える母。

「未婚女性は前髪を出す。結婚したら髪は完全に隠す。誰にも気付かれず、ひっそりと存在したいなら、片目だけ残して、ほかは全部、隠してしまう。別のやり方もある。こうやって口で、くわえるの。女はしゃべらない。そのための布よ」

ネジュマが授業に遅れると家を出た際に、ヒジャブを身に纏った女がリンダを訪ねて来た。

リンダが玄関を出た瞬間、銃声音がし、彼女は銃弾に撃ち抜かれてしまうのだ。

背後で銃声音を耳にしたネジュマは、ショックのあまり硬直し、動けない。

葬儀のあと、ネジュマはリンダが身に纏(まと)っていたハイクの血を洗い落とした。

それ以降、ネジュマは、ハイクを使った服をデザインして作る行為に没頭する。

大学に戻ったネジュマは、親しい友人たちに、「ハイクを使ったファッションショーをやる」と伝えた。

「ハイクは5メートル四方の布。50%ウール、50%シルクでリバーシブル。布と指だけでドレスを作れる」

早速、ワシラをモデルに、ドレスを作って見せた。

モデルになって欲しいというネジュマの求めに応じ、ワシラ、サミラ、カヒナの3人の友人たちは同意する。

|

| サミラ(右)とカヒナ |

街の風景が変容していく。

ヒジャブを纏った女性のポスターが、壁に張り巡らされているのだ。

ネジュマとワシラが寮に戻ると、サミラが部屋の外で泣いていた。

理由を聞くと、2か月後に兄が決めた男と結婚することになったが、恋人との間にできた子を妊娠していると告白する。

恋人には結婚すると言われるが、それを選択することで、「兄に殺される」と号泣するサミラ。

サミラに対して、婚約者に話すことを勧めるネジュマ。

「理解して、許してくれるかもしれない」

「ありえない。リンダを殺した人を許せる?」

「それは別の話よ。無知な人たちが、信仰を振りかざして暴走してる。時々、大声で叫びたくなるけど、それもできない」

「わかる。あなたは強くて、やり遂げる力もある」

寮の部屋でメンバーが集まり、歌を歌い、楽しくファッションショーの準備をしていると、激しくドアを叩く音がするので開けると、ヒジャブを着た女たちが侵入し、激しく叱責するのだ。

それでもネジュマはめげることなく、海岸へ出て、ショーのプランを皆で確認し合うのである。

海で遊び、弾ける4人。

メディーが運転する車で、メディーの友人でワシラの彼氏・カリムと、ワシラ、ネジュマの4人のドライブが始まった。

「女が正しい服装をすれば、何の問題もない」

|

| カリム |

「見ると欲情するから?頭が固すぎる」

「ファッションショーをやるって本当か?」

「そうよ。ミニスカートで胸も露出する」

「テレビのニュースを見てないのか?ヒジャブなしの女が狙われている」

「ヒジャブを着て、家にいればいいの?服装は関係ない。その偏見が女たちを殺すのよ」

再三、カリムとネジュマのやり取りを制止しても止めないので、メディーが叫んだ。

「もうやめろ!分かりあう気がないなら、話すな!」

気まずそうなワシラだったが、怒ったカリムと一緒に車を降りてしまった。

メディーとネジュマの二人だけのドライブで、海に着くと海岸で遊び、コテージで夕飯の支度をする。

|

| ネジュマとメディー |

そこで、メディーは、家族で国を脱出する計画をネジュマに伝える。

「ビザが取れたら、結婚して一緒に行こう」

「家事をさせるため?」

「まさか。好きに過ごせ」

食事をしながら、話は続く。

「向こうなら人生はバラ色だ」

「向こう?」

「フランスだ」

「私はここを離れたくない。私の国は、ここよ。家族や友達もいる。ファッションショーもやる」

「出発はショーのあとだ」

「そういう問題じゃない」

「聞いてくれ。君と僕の人生はひとつになる。若いうちに国を出て、一緒に人生を築こう。命があるうちに」

「国を去る必要はない。私はここに満足してる。闘う必要があるだけ」

「分からないか?この国にいたら、いつか殺される」

「何を言ってるの?」

「チャンスをやると言ってる」

「“やる”?」

「そうだ」

「私は何も頼んでない。これからも頼まないわ」

「アルジェリアがいいか」

ここまで言われたネジュマの選択肢は、恋人との訣別以外になかった。

メディーに寮まで送ってもらうと、門の扉は閉ざされていた。

いつも金で出入りをさせてもらう門番に頼み、中に入るネジュマ。

あろうことか、門番がネジュマの身体に触れてきたので、思い切り手を噛み、振り払って逃げていく。

服をハサミで切り刻むネジュマ。

そこに、ワシラがやって来た。

「どうしたの?」と尋ねるネジュマ。

メディーと喧嘩した経緯や、寮住まいのことも話した事実を聞かされたワシラは、困惑するあまり、声を荒げる。

「カリムに伝わる。私まで振られるわ!」

この国では、「寮住まい」とは貧困家庭と同義であるらしい。

言い争いになる二人。

「私がいなければ、あんたには何もない。いつも誰かに依存して生きてる。哀れな自分の姿を見てよ。あんたの人生って、何?人に言いなりで自分がない」

「勝手にすればいい。ショーには出ない!」

「一人でやる。誰の力も借りない!」親友との束の間の仲違いである。

恋人との訣別、そして今、親友との仲違いの背景には、逆巻(さかま)く時代が開いた冥闇(めいあん)なる風景のくすみ ―― それが寝そべっている。

もう、誰にも止められなくなっていた。

2 「ママと私で、町じゅうの女性の服を作る。ステキでしょ」

街に出て、ショーのための布地を買いに、ネジュマが馴染みの店に入ると、オーナーが変わり、ヒジャブしか売らなくなっていた。

映像資料館は爆破され、寮に戻るや、部屋中が攪乱(かくらん)されていた。

ミシンは壊され、ショーの服は悉(ことごと)く切り裂かれていたのである。

風景の変容は勢いを増すばかりだった。

そこに、寮母のカミシ先生が入って来た。

「黙認してたけど、こうなったら無理。認められない。ショーは中止よ。危険すぎる」

一緒に入室したサミラとカシナは、言葉なく、ネジュマを見つめるのみ。

ネジュマがハサミを持って、門番を脅し、女たちの仕業であることを聞き出した。

そこにワシラが、彼氏に殴られ戻って来た。

「ひどいことを言った。許して」とワシラ。

親友との関係修復は速(すみ)やかだった。

サミラが服を縫い直すと言い、ショーを諦めたネジュマを励ます。

再び4人が結束し、ショーの準備が、今、ここから開かれていくのだ。

ネジュマは3人と共に、寮母カミシに直談判に行った。

「寮母先生。ショーをやらせてください。壁が完成して、寮の中は安全です」

拒絶されると、今度はサミラが言い放った。

「ここは刑務所みたい。ろくに外出もできない」

それでも許可されないと知るや、ネジュマは食堂にいた全員を巻き込み、机を叩いて、抗議の意思を示すのだ。

「水や電気がしょっちゅう切れる。ベッドは壊れ、門番は最悪」

「私に言わないで!文句を言えば、どうにかなると思ってるの?子供じゃないのよ」

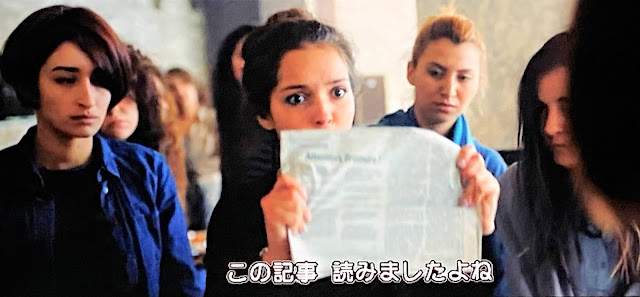

「この記事、読みましたよね?“抗てんかん薬である臭化カリウムは性衝動を抑制。長期使用した場合、中毒の危険がある”」

「事実なら全員、中毒ね。私も同じ食事よ」

「ポスターはダメ」

「やっていいの?」

「外部には秘密に」

【寮の食堂で、臭化カリウム入りのミルクを飲み、ネジュマが吐き出すシーンが挿入されていた】

斯(か)くして、ネジュマたちはショーの許可を得ることができた。

歓喜に沸く女性たち。

かくて、ファッションショーが始まり、音楽に乗り、次々にランウェイを軽快に歩く学生たち。

|

| ワシラ |

|

| カヒナ |

場内は大いに盛り上がり、最後にネジュマがランウェイを歩き、ショーは最高潮を迎える。

|

| 寮母先生 |

|

| ネジュマ |

その瞬間、電源が落ち、銃を持った男たちが雪崩れ込んで、乱射し始めた。

カヒナは銃丸に倒れた。

ネジュマは何とか逃げ、部屋に戻ると、ワシラとサミラも無事であることを確認する。

|

| 光を当てられ、恐怖に怯える寮母先生 |

ネジュマは言い知れない憤怒で、狂ったように暴れ回った。

寮を出て、皆、それぞれの家に帰って行った。

実家に戻ったネジュマは、母と一緒にリンダの墓参りに行き、帰って来ると、サミラが玄関の前で待っていた。

|

| 姉が好きなバラの花を供えるネジュマ |

帰る場所を失ったサミラに、ネジュマの母は優しく声をかける。

「泣かないで。私がついているわ。ここが、あなたの家。ネジュマは姉妹よ。だから、もう泣かないで」

この言葉で救われたサミラは、明るさを取り戻し、ネジュマに自分の思いを語る。

「私は縫物ができる。店を手伝えるわ」

その時、サミラのお腹の赤ちゃんが動いた。

ネジュマはその赤ちゃんに語りかける。

「ママと私で、町じゅうの女性の服を作る。ステキでしょ」

アルジェリアに残る二人が、笑みを湛え、未来に架橋する夢を語り合うのである。

3 時代の逆流の渦中で、それでも止められない女たちの確かなランウェイ

優れて、力強い映画だった。

この映画を観て、想起した作品が三篇ある。

一つは、女性差別の裸形の情態を描いて、観る者を圧倒したベトナム映画「第三夫人と髪飾り」。

|

人生論的映画評論・続「第三夫人と髪飾り」より

|

| ベトナム映画の大傑作(同上) |

「第三夫人と髪飾り」については、本作のムニア・メドゥール監督も言及していた。

|

| 演技指導するムニア・メドゥール監督 |

監督の言う通り、「パピチャ 未来へのランウェイ」も、「祖国の伝統をしっかりと受け継ぎ、より良いものにしていくという意思を持った」ヒロインを描いた映画だった。

だから本作が、かつてレジスタンスの女性たちが、その布に武器を隠して戦ったと言われる、アルジェリアの伝統布“ハイク”を使ったファッションショーをヒロインが遂行したように、「神聖性を象徴する真っ白なハイク」=「抵抗の印」というモチーフを有する映画として立ち上げられたのである。

二作目は、この映画と同様に、アルジェリア内戦の渦中にある1990年代(「暗黒の10年」)の中で、修道士たちの殉教を描いた「神々と男たち」。

|

| 人生論的映画評論・続「神々と男たち」より |

|

| 煩悶する男たち(同上) |

修道士たちの迷いと苦悩をリアルに描写し、その人間的な脆弱性をも切り取った映画の感動は深く、実話映画の結晶点とも思える作品の完成度の高さに感情の昂(たかぶ)りを抑えられなかった。

三作目は、アフリカにおけるイスラム過激派の蛮行を描いた「禁じられた歌声」。

|

| 人生論的映画評論・続「禁じられた歌声」より |

|

| 笑顔を奪われた少女(同上) |

世界的な高評価の割には、映画批評的に言えば、正直、物足りなかったが、「イスラムはテロの教えではありません」と発信し、宗教イデオロギーで「禁止・裁き」を断行する「狂気」の猛威を描き切った、アブデラマン・シサコ監督の思いには共感できた。

そして、この「パピチャ

未来へのランウェイ」。

人生論的映画評論・続「神々と男たち」の批評に書いたように、GIA(武装集団)と政府軍の対立が激化し、修道院も疑いの目で見られていて、スンニ派イスラム教の共和制国家・アルジェリア。

時代は、前述した通り、15万人もの命が奪われた「暗黒の10年」と呼ばれるアルジェリア内戦の渦中にある1990年代。

|

| 「暗黒の10年」/ベンタルハでの虐殺の後、死者と負傷者が連れて行かれたズミルリ病院の外で泣く女性 |

物語のヒロインは、女子大生ネジュマ。

イスラム過激派が暴れ狂った苛烈な時代背景の渦中で、何ものにも妥協せず、自己表現をフル稼働させ、くすみゆく風景の変容に対して毅然と闘うネジュマの首尾一貫した行動は、余りにも眩(まばゆ)いほどだった。

殆ど英雄活劇に終始する危うさは、ラストシークエンスにおけるテロリズムの爆裂によって破砕されるが、「それでもアルジェリアに残って生きていく」ネジュマの生き方を通底する群を抜く強さを思う時、そこに集約される人格造形は、「暗黒の10年」の荒れ狂う状況下にあって、家族と共にフランスへ移住し、映画制作を続けるムニア・メドゥール監督の理念系の結晶点であると考えた方が正解に近いだろう。

それは、「固定観念に囚われず、自らの意志で生きる快活な女性」というような意味を持つ原題の「PAPICHA」を、丸ごとトレースするポジティブな青春の軌道であった。

かくて、この映画は、無私の心で行う利他的な向社会的行動の類型的英雄譚を超え、ネジュマの際立つ行為に、それ以外にない決定的なモチーフを附与する。

「闘うジャーナリスト」姉リンダの非業(ひごう)の死が、それである。

真っ白なハイクに付着した姉の血を拭き取り、そのハイクでファッションショーを遂行せんとするのだ。

「リンダも誇りに思う」

これが、ネジュマが主導する彼女たちの行動のモチーフと化し、「禁じられたランウェイ」で笑みを振り撒き、弾け捲るのである。

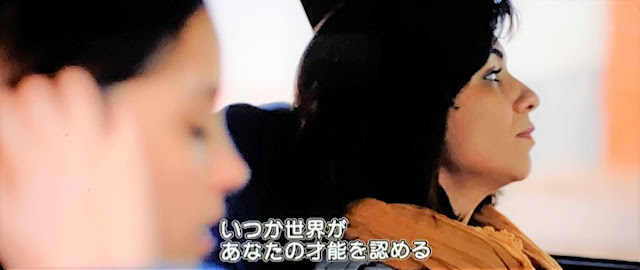

「いつか世界が、あなたの才能を認める」

これは、非業の死を遂げる前に、ネジュマを激励するリンダの言葉である。

この言葉を姉の遺言と考えたであろうネジュマは、ハイクの衣装で逝去した姉を弔う目的を秘め、女性の途切れぬラインを作り出す「禁じられたランウェイ」で、一時(いっとき)、救いがたい「暗黒の10年」を無化し、ミクロな世界のうちに束ねられた情感を炸裂させるのだ。

この炸裂が破壊されるのは、時代状況の冥闇(めいあん)の中で、殆ど予約されていたが、それでも止められない彼女たちの炸裂は時代を撃ち抜き、未来に架橋する一本の確かなランウェイと化していた。

何より、この映画で驚かされたのはラストシーンの会話。

「私はここを離れたくない」

メディーに言い放った言葉が、テロに遭ったにも拘らず、ラストシーンで力強く回収されるのである。

姉リンダのようにテロの危険性がありながらも、子を宿すサミラと共に、ネジュマはアルジェリアに留まり、「町じゅうの女性の服を作る」という夢を語るのだ。

このネジュマの強さが本篇を貫流し、その意志がラストで括られる。

「アルジェリアの社会の内側から、女性たちがどういう風に抑圧された時代を生きたかを、映像として証言をすることが私の役目だと思っています」(ムニア・メドゥール監督インタビューより)

この「抑圧された時代」の渦中で闘うネジュマの強さは、前述した通り、作り手の理念系の結晶点であることが判然とするだろう。

「暗黒の10年」の渦中で炙り出したのは、時代の逆流が逆巻く、学生寮というミクロな世界で弾ける女性たちのランウェイの点景ではなかった。

男性優位社会にあって、相も変らぬ男たちの女性差別の現状だった。

「チャンスをやると言ってる」

メディーの言葉である。

ネジュマの行動を理解し、彼女が主導するファッションショーを認知していたにも拘らず、フランスへの脱出行に同行しないネジュマに対する差別言辞が放たれたのである。

人間は、こういう時、防衛的に振れてしまうのだ。

だから、防衛的に振れないネジュマを誹議(ひぎ)する。

それだけのことだが、この「それだけのこと」の含意の中に、マキシマムに達した極限状態の渦中に捕捉された人間の適応戦略の情態が垣間見える。

また、オーナーが変わったことで、ネジュマに一定の理解を示していた手芸品の店長だが、今はヒジャブを売る店に変容していた。

「売り上げは順調だ」

そう、言い放った後、金曜日に予定されているファッションショーに対して、「女が金曜日に集まるのは、罰に当たる」と忠告する。

時代の逆流は、ごく普通の生活風景を繋ぎ、露骨な女性差別を回避していた男たちの世界を確実に、且つ、加速的に変えていくのだ。

「暗黒の10年」の渦中で炙り出されたのは、そればかりではない。

「女による女たちに対する抑圧」である。

「彼女たちは、原理主義思想に触発された少数の女性で、自発的にあのような行動をとっています。政府の組織などに属しているわけではなく、自警団のように活動して、女性に『正しい服装』をするように迫っているのです」

これも、自らの体験に基づいてエピソードに挿入したと言う、ムニア・メドゥール監督の言葉。

このような事態を考える時、私には、我が国の女性差別の現状に思いを馳(は)せざるを得ない。

イスラム世界で常態化している女性差別の在りようは、その観念の根源性において同質であると考えざるを得ないのだ。

典型例を挙げれば、フリージャーナリスト・伊藤詩織さんに対する、杉田水脈議員らの誹謗中傷の、救い難いほどの執拗な言論暴力の振る舞い。

|

| 時代の風景・「PTSDの破壊力に圧し潰されつつ、人間の尊厳を死守せんと闘う伊藤詩織さん ―― その逃避拒絶の鼓動の高鳴り」より |

|

| 杉田水脈衆院議員(同上) |

Twitter上での名誉棄損の度し難いアクトの連射は、女性差別の現状を変えようとしない男社会をバックにする、杉田水脈議員らの言論暴力の行為こそ、「女による女たちに対する抑圧」の悪しき様態の典型例であると言っていい。

|

| 「ホワイト・プロパガンダ漫画家」・はすみとしこ(同上) |

近年のBLM運動と連動し切れない我が国の女性差別の現状には、灯りが見えないのだ。

私を含め、この映画を、対岸の火事にしてはならないというメッセージとして受容すること。

難しいことだが、それに尽きるのだろう。

口惜しいが、社会派の映画を観る時に、私には、その程度の言辞しか持ち得ないのである。

(2022年1月)

0 件のコメント:

コメントを投稿