|

| メーデーの行進を苦々しく俯瞰するストゥシェミンスキ |

<何ものにも妥協できない男の〈生〉の軌跡の、それ以外にない「約束された着地点」>

1 極限状態にまで追い込められて路上死する前衛芸術家

「ものを見ると目に像が映る。見るのをやめて視線をそらすと、今度は、それが残像として目の中に残る。残像は形こそ同じだが、補色なんだ。残像は物を見たあと、網膜に残る色なのだよ。人は認識したものしか見ていない」

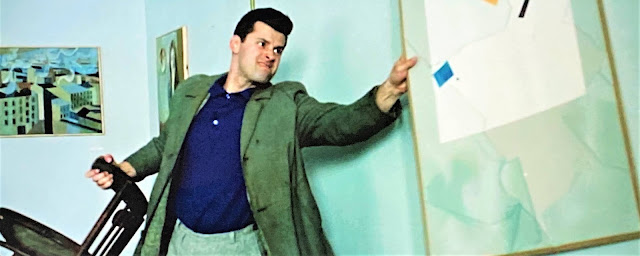

この言葉は、ウッチ造形大学(現在の「ウッチ・ストゥシェミンスキ美術アカデミー」)で純粋美術の歴史を教える教授、且つ、前衛画家として有名なストゥシェミンスキが、彼を訪ねて来たハンナと、学生たちの前で語ったもの。

|

| ストゥシェミンスキとハンナ |

ストゥシェミンスキは第一次大戦で左腕と右足を失い、杖を使って生活している障害者。

食事は賄い婦の世話になり、不便な暮らしを余儀なくされるが、冒頭のシーンに表現されているように、本人は至って元気である。

|

| 障害のため、丘を転がって下りていくストゥシェミンスキ |

|

| 学生たちも真似して丘を転がっていく |

彼を慕い、彼の純粋美術に惹かれる多くの学生たちに囲繞されているからである。

1948年12月。

「ポーランド統一労働者党第一回会議をこれにて閉会する。会議の決議を皆で実行しよう。実現を目指して闘い、人民大衆に広く働きかけよう。国を社会主義へと導くのが、党員の神聖なる義務である…ポーランド統一労働者党、万歳!」

ストゥシェミンスキが、自室でこのラジオ放送を聞きながら絵を描こうとするや、目の前のカンバスが真っ赤に染まっていく。

窓の外に赤く縁取(ふちど)られたスターリンの巨大な垂れ幕に覆われてしまったのである。

ストゥシェミンスキは、窓に覆われた幕の赤い布を内側から切り裂いてしまうのだ。

それを目撃した官憲がストゥシェミンスキの部屋を訪れ、彼を連行するに至る。

「あなたの扱いに苦慮してるんだ。…国が目指す方向に逆らっておられる」

「逆らってはいない。絵画に対する考え方の相違だ」

公安幹部とストゥシェミンスキとの不毛な遣り取りである。

「“政治と芸術の境界がなくなり、悪の集団に侵されていることが判明した。彼らは芸術界とマスコミを牛耳るだけでなく、公正さを阻害する存在だ。退場してもらおうではないか。彼らは芸術のみならず、人間をも破壊する。もはや画家や作家は、ただの芸術家ではない。望むか否かに関わらず、諸君は今や、共同戦線の塀となった”」

これは、1934年にピウスツキ体制を批判して、ストゥシェミンスキが書いた文章である。

「あなたは今、分かれ道にいる。迷ってる時間はない。どの道へ進むかで運命は変わる」

公安幹部から恫喝されるが、ストゥシェミンスキに迷いがなかった。

【ここで言うピウスツキとは、社会主義的手法でポーランド独立運動の指導者として活動し、「ポーランド共和国の建国の父」と呼ばれる初代首相だが、独裁的権力によって統治した政治家のこと。1935年に逝去】

|

| ユゼフ・ピウスツキ(ウィキ) |

ストゥシェミンスキ教授のゴッホの風景画についての講義中に、文化大臣の訪問があり、その演説を聞くために講義の中断を余儀なくされる。

「抽象的に見ず、身体の器官を通して見たリアリズムだ。見聞きしたものを心ではなく、身体で受け止めた」

これが、ストゥシェミンスキのゴッホ論の括りとなった。

以下、文化大臣のスピーチ。

「国家には、芸術家に要求する権利がある。芸術は大衆の要求を満たさなければならない。それが芸術の目的だ。人々の熱意や勝利への信念に疑いを抱かせるな。陰鬱なものを創るな。芸術における第2段階として、党が強く勧めるのは、社会主義リアリズムだ。世界主義と闘い、西側文化の崇拝から脱しよう。頼りになるのはソ連の芸術家の功績や、芸術家と大衆の結びつきだ。型に嵌る危険性など、我々は心配していない。我々は形式主義をはねつけ、イデオロギー欠如の芸術を否定する。退廃的な資本主義者の芸術やアメリカのコスモポリタニズムと闘おう」

ここでストゥシェミンスキは俄(にわ)かに立ち上がり、発言する。

「大臣、お尋ねします。芸術とは何ですか?芸術は薄っぺらいリアリズムではない。私なら時代に合う芸術を求めて闘います。芸術は様々な形態を実験する場です。それを求める者が芸術家なのです。新しい芸術に求められるのは便利さではなく、卓越性です」

ストゥシェミンスキには、別れた妻で、著名な彫刻家のカタジナ・コブロとの間に生まれた娘ニカがいる。

|

| ニカ |

現在、カタジナ・コブロは病気で入院中なので、寄宿舎で生活するニカは父のことを案じ、休みごとに訪ねて来る。

ストゥシェミンスキが大臣命令で解雇が言い渡されたのは、そんな渦中であった。

|

| 解雇通告書を受け取るストゥシェミンスキ |

文化大臣に対する先の物言いが、解雇の直接的な契機になったのは自明である。

「新たな時代が来ているのさ。昔には戻らない」

彼を慕う生徒たちに別れを告げ、大学を去るストゥシェミンスキ。

展示会に出品する絵を持って、大勢の学生たちがストゥシェミンスキの自宅に押しかけてきた。

それらの絵を称賛し、学生たちに静かに語るストゥシェミンスキ。

「私も昔は信じていた。芸術の目的は社会の変革だと。1919年の頃の話だ。当時は革命を信じていた」

「リアリズムには反対だと?」

「当然だ。絵は自分と調和して描くものだ」

そんな折、カタジナ・コブロが病院で逝去した。

|

| 既に逝去し、処理された母のベッドに寄り添うニカ |

激しい衝撃を受けるニナだが、葬列にストゥシェミンスキの姿はなかった。

母の死を父に告げなかったのである。

元教授を慕う学生たちの展示会場の作品が、当局によって粉々に破壊されるという事態が出来した。

現場に訪れたストゥシェミンスキと学生たちは衝撃を受け、立ち竦むばかり。

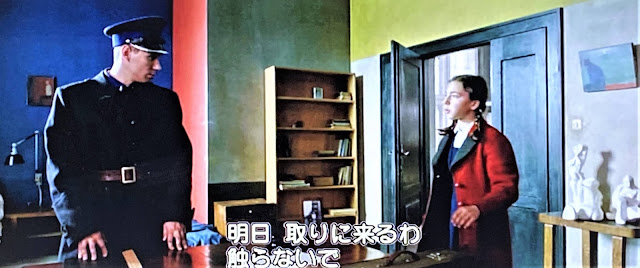

母の死後、その居宅は軍の宿泊所に指定され、ニカは撤去を余儀なくされた。

母の彫刻作品を並べて、ニカは当局の男に、「明日取りに来るわ。触らないで」と告げて去っていく。

以降、父のもとに身を寄せるニカ。

大学ではストゥシェミンスキの「視覚理論」が禁止されたと、自宅に集まる学生に聞かされる。

【冒頭での講義の断片が「視覚理論」のエッセンスであると言っていい】

そこにニカが戻り、父に母の死と自宅撤去を告げる。

母親が生前中に、元夫に自らの死を告げることを嫌っていたからである。

うっすらと涙ぐむストゥシェミンスキ。

美術館でもストゥシェミンスキとカタジナ・コブロの作品の撤去が始まった。

ウッチ美術会会員の資格が剥奪され、配給券と前払いの支給も停止されて、いよいよ追い詰められていくストゥシェミンスキ。

更にカフェのレリーフにまで目を付け、躊躇なく破壊する審査委員会。

抗議するストゥシェミンスキは「どっち側だ?」と問われ、返した一言。

「私の側だ。自分の側だよ」

|

| 「私の側だ」 |

そう言い放って、その場を立ち去る元教授。

抵抗を止めない男は、自宅で絵を描き続けるのみ。

彼を支援するハンナに反発するニカは女子寮に戻ると言い、荷物をまとめて出て行ってしまう。

それを止めることもしない父親。

「娘は苦労しそうだ」

居場所を失ったニカは、嗚咽を漏らしながら父の元を去っていく。

残ったハンナは、ストゥシェミンスキが語る視覚理論を書き留めていく。

既に退学したロマンの紹介で、ストゥシェミンスキは全国食品協同組合の店内装飾の仕事を引き受ける。

障害者の解雇は難しいと言われ、配給切符と前払い金が支払われた。

仕事はもっぱら、社会主義者の肖像画を描くこと。

一方、成績優秀なニカは学校で貸し出された服を着て、メーデーで旗を持って行進すると伝えに来る。

|

| 肖像画を描く仕事をする父を訪ねて来たニカ |

そのメーデーの行進を、自宅の窓から苦々しく見つめる前衛芸術家。

|

| メーデーの行進。肖像画は、左からマルクス、エンゲルス、レーニン、スターリン |

|

| 旗を持って行進するニカ |

そんな折、ストゥシェミンスキは事務所に呼び出され、一方的に解雇を言い渡されてしまう。

匿名の投書で、無認可の芸術家だと分かったからだ。

会員証がないことで、絵の具も売ってもらえない。

配給権も金もなく、食料も手に入らない。

|

| 配給権がないので食料も手に入らない |

夜中にハンナがやって来て、大学から盗んだタイプライターを見せる。

「本を完成させたいの。教授を愛してるから」

「情勢は私が思ってた以上に厳しい」

一方的に思いを寄せるハンナは、元教授の消極的な態度に落胆し、部屋の鍵を置いて去っていく。

ハンナが待ち伏せしていた官憲に連行されたのは、その直後だった。

反政府の冊子をタイプしていたことが逮捕の理由。

ハンナの釈放と交換条件に、公安幹部はストゥシェミンスキに体制への忠誠を要求し、大学への復職や創作・出版の可能性をも示唆する。

この要請に対して、ストゥシェミンスキは「分からない」としか答えず、その場を去って行った。

賄い婦への支払いをできず、食事を取り上げられてしまう始末。

極限状態にまで追い込められているのだ。

その挙句、路傍で倒れてしまう。

通りがかりの婦人の助けで、ストゥシェミンスキは救急車で搬送される。

見舞いに来た詩人のユリアンに、元気そうに語る。

|

| ユリアン |

「私はもう長くない。『視覚理論』の完成まで、あと数か月か、数週間だ。何かは遺せる」

進行性の結核と診断されたストゥシェミンスキだったが、医者の制止を振り切って、ベッドから起き上がろうとする。

「やることがあるんだ」

自宅に戻ったストゥシェミンスキは白い花束を青く染め、それをカタジナ・コブロの墓に捧げる。

|

白い花束を青く染める

再び、ニカと暮らすストゥシェミンスキ。

美術館を訪れ、新たな作品の保管を館長は引き受けた。

「生きていくために、どんな仕事でもするよ」

しかし、もうすべてが遅すぎた。

絶望的なストゥシェミンスキは、ショーウィンドウの飾り付けの仕事を得て、裸形のマネキン人形に布を巻いていくが、そこで再び倒れてしまう。

1952年12月26日のこと。

病室に駆けつけたニコは、ここでも母と同じように、父の遺骸と対面することはできず、取り換えられた新しいシーツのベッドを見つめるしかできなかった。

3 何ものにも妥協できない男の〈生〉の軌跡の、それ以外にない「約束された着地点」

「国家には、芸術家に要求する権利がある。芸術は大衆の要求を満たさなければならない。それが芸術の目的だ。人々の熱意や勝利への信念に疑いを抱かせるな。陰鬱なものを創るな。芸術における第2段階として、党が強く勧めるのは、社会主義リアリズムだ」

|

社会主義リアリズムの一作 タチアナ・ヤブロンスカヤ作「穀物」(トレチャコフ美術館)

文化大臣のこの声高なスピーチが、不屈で狷介(けんかい)な芸術家ストゥシェミンスキの反駁を生むのは必至だった。

「我々は形式主義をはねつけ、イデオロギー欠如の芸術を否定する。退廃的な資本主義者の芸術やアメリカのコスモポリタニズムと闘おう」

まして、ストゥシェミンスキらのアバンギャルド(前衛芸術)を、「フォルマリズム(形式主義)・イデオロギー欠如の退廃的な資本主義者の芸術」とまで罵倒されれば、「新しい芸術に求められるのは便利さではなく、卓越性です」と言い切って、「現実を革命的発展において、歴史的具体性をもって描くこと」であるとした「社会主義リアリズム」という、現代で通用する余地のない『芸術理論』(1934年、第1回ソヴィエト作家総同盟会議で採択された芸術創作に関わるテーゼ)を全否定するのは、ストゥシェミンスキにとって自明なこと。

|

なぜなら、芸術の多様性の払拭こそ、「階級闘争の機関」としての「社会主義リアリズム」の真髄であるからだ。

|

ロシア・アヴァンギャルドの代表的画家・マレーヴィチ作「冬」(1909年)/1934年、スターリンの提唱した「社会主義リアリズム」を公式に定義した、第1回ソヴィエト作家総同盟会議で採択された「芸術理論」によって、ロシア・アヴァンギャルドは完全に命運を絶たれた

芸術の多様性の払拭を遂行したのは、何もソ連などの社会主義国において限定できるものではない。

全ての出版物を検閲する秘密警察を持つ帝政ロシアでも然り。

かつて日本でも、日本美術及工芸統制協会(美統)・日本美術報国会(美報)という二つの翼賛的な組織を作り、戦争美術の振興を強制化した由々しき過去があり、「山下、パーシバル両司令官会見図」(帝国美術院賞受賞)、「海軍落下傘部隊メナド奇襲」(朝日賞受賞)で有名な宮本三郎を筆頭に、小磯良平(のちに自己批判)、藤田嗣治(戦後、厳しい批判を受け、フランスに永住)などの戦争画家が生まれた歴史はつとに知られている。

|

| 「山下、パーシバル両司令官会見図」宮本三郎(1942年) |

何より、前衛芸術を「退廃芸術」と決めつけたナチスドイツの芸術統制は、今なお悪名を轟(とどろ)かせている。

ここで、ナチスドイツの根本政策として知られる「強制的同一化」について言及したい。

「強制的同一化」とは、一言で言えば、政治・社会・文化の総体を「均質化」するということ。

ナチス・ドイツの根源的思想を凝縮した政策であると言っていい。

|

| 「強制的同一化」・国会で演説するヒトラー。1939年10月9日(ウィキ) |

国内の一切の機関を「均質化」する。

ドイツ人の感情系をも「均質化」するのだ。

個々の思考を「均質化」し、ドイツ民族総体の「均質化」を図っていく。

「プロパガンダの天才」ヨゼフ・ゲッペルス国民啓蒙・宣伝大臣が担った仕事の中で、最も悪質なのは「退廃芸術展覧会」の開催である。

|

| ヨゼフ・ゲッペルス(ウィキ) |

|

| 宣伝省の建物(1936年・ウィキ) |

各地を巡回して開催した「退廃芸術展覧会」の目的は、道徳的に堕落した芸術を一般大衆に見せることで、ドイツ民族の「精神革命」を加速させていくことにあった。

|

宣伝省制作によるユダヤ人排斥の映画「永遠のユダヤ人」の上映館(ウィキ)

この主旨から言えば、前衛芸術が格好の餌食になる。

最も興味深い例を挙げれば、ドイツ表現主義の画家として名高いフランツ・マルクの大作「青い馬の塔」について、「青い馬などいるはずがない」というヒトラーが言い放った言葉があるが、その芸術観の狭隘(きょうあい)さに絶句する。

|

| 「青い馬の塔」(ウィキ) |

|

| フランツ・マルクは第一次世界大戦に出征し、ヴェルダンの戦いにおいて戦死し、鉄十字勲章を受けているので、「退廃芸術展覧会」から外される(ウィキ) |

「退廃芸術展覧会」の結果、ドイツ表現主義の代表的画家・キルヒナーは自分の作品が退廃芸術に指定され、この展覧会に晒されたことに強いショックを受け、自殺したという余聞の傷ましさが、文化破壊の脅威を如実に物語っていると言える。

|

キルヒナー(ウィキ)

|

エルンスト・キルヒナーの「街」(1913年・ウィキ)

では、ストゥシェミンスキの場合はどうだったか。

「当時、ソ連にいた我々への批判に読める」

これは、かつてピウスツキ体制を批判して、公安幹部から誹議(ひぎ)された言辞である。

「あなたは今、分かれ道にいる」と恫喝されても、自らの主張を変えないストゥシェミンスキ。

変えられないのだ。

思えば、若き有能なソ連の政治家キーロフ暗殺(1934年)を機に開かれたスターリン大粛清は、1930年代において、「階級闘争激化理論」というアドホックな定義のもとに、秘密警察・内務人民委員部(NKVD/ヤーゴダ⇒エジョフ⇒ベリヤ)によって実行された大規模な政治弾圧だった。

|

| セルゲイ・キーロフ(ウィキ) |

|

| 「大粛清」の中心人物ニコライ・エジョフ |

「当時、ソ連にいた我々」=「ポーランド統一労働者党」(PZPR)は、その前身である

非合法の弱小政党であったポーランド共産主義労働者党が、1938年にコミンテルン指令によって解体された挙句、このスターリン大粛清を危うく免れたスターリニストの残党が、極端なスターリニズムのもとに結成された政権党であったが故に、前衛芸術家に対する激しい拷問は行われなかったものの、彼らの「衣食住」と、その生命の作品群を破壊し、禁書処分にするという常套的手法で圧殺していく。

|

| かつて統一労働者党本部が置かれていたビル(ウィキ) |

だから「ポーランド統一労働者党」が隣国ソ連との従属的関係で、スターリン主義的傾向がより強化され、フルシチョフによるスターリン批判を受けて、ポーランド民衆が決起したポズナニ暴動(1956年)における政権崩壊に至るまで、事実上の一党独裁制を確立していくのは不可避だった。

|

ポズナニ暴動(ウィキ)

主要幹部が殺害されたスターリン大粛清を免れ、ソ連共産党の後押しがあり、統一労働党初代書記長となったボレスワフ・ビェルトがポズナニ暴動の衝撃を受け、心臓発作で斃れたと言われる一方、ストゥシェミンスキの絶望的な闘いは、あと3年半、足りなかったのである。

|

ボレスワフ・ビェルト(ウィキ)

もう少し、我慢すれば良かったのか。

しかし、ストゥシェミンスキの観念系には「我慢」という2文字がない。

全体主義的統制に対する「我慢」。

自由な芸術表現の自己統制に対する「我慢」。

これがない。

だから止めない。

表現に関わる一切の営為を止めない。

ひたすら進む。

「視覚理論」の完成に向けて、ひたすら進むのだ。

そのためには、「視覚理論」の完成に全身全霊を傾けるハンナの愛を柔和に受け止めることもない。

|

| ストゥシェミンスキに別れを告げるハンナ |

そのハンナが官憲に拘束されても、それを救うための公安幹部の取引に応じることもない。

ハンナに嫉妬した愛娘ニカが居場所を失い、嗚咽を漏らしながら父の元を去っていっても、引き止めることもない。

「娘は苦労しそうだ」

そう、言うだけだった。

こういう喰えない男を美化することなく、感傷に流されず、冷徹な切れ味で描き切った作り手の気概に感服する。

|

| アンジェイ・ワイダ監督死す |

それ故、こんな男が全体主義のイデオロギーと取引をすることなどあり得ない。

全体主義のイデオロギーに魂を売り渡したら、自らが拠って立つ芸術論を抛棄(ほうき)することと同義になるのだ。

こんな男が娘が旗を振るメーデーを心良く俯瞰ことなどあり得ない。

愛しい娘にメーデーの旗振りをさせる全体主義のイデオロギーへの憎悪が強化されるだけだろう。

こんな男が、時の文化大臣に対して、美術館長の制止を振り切ってまで、「新しい芸術に求められるのは便利さではなく、卓越性です」などと主張しない選択肢はあり得ないのだ。

|

| 美術館長の制止を振り切って立ち上がる男 |

一貫して正当であり、信念を曲げない生き方が、裸形のマネキン人形に布を巻きながら逝ってしまうという構図は、あまりにアイロニーに満ちていて痛々しいほどだった。

「やることがあるんだ」と言い切って、病院を脱出した男の堅固な信念の先に〈死〉が待っていたにしても、それが、何ものにも妥協できない男の〈生〉の軌跡の、それ以外にない「約束された着地点」であると思わせる括りだった。

|

| 美術館でのストゥシェミンスキとカタジナ・コブロの展示室 |

|

| キャンバス(カンバス)に絵を描くストゥシェミンスキ |

|

| 父が描く絵を見るニカ |

|

【参照資料】

人生論的映画評論・続「ヒトラーの忘れもの」 現代美術用語辞典「日本美術及工芸統制協会・日本美術報国会」

(2020年11月)

0 件のコメント:

コメントを投稿