「彼女は時々、ヤマガの家に空き巣に入るようになるの」

「ヤマガ?」

「彼女の初恋の相手の名前。同じ高校の同級生。でも、ヤマガは彼女の想いを知らない。彼女も知られたくないから、それで構わない。でも、ヤマガのことは知りたい。自分のことは何も知られずに、彼のことは全部知りたいの」

「それで空き巣に入る」

「そう。ヤマガが授業に出てる時、彼女は体調が悪いと言って早退する。ヤマガは一人っ子で、父親はサラリーマン。母親は学校の先生。家に誰もいないことも、クラスメートに聞いて知ってる」

「どうやって中に入る?普通の女子高生が」

「彼女が当たりをつけてた通り、玄関脇にある植木鉢の下を探る。そこに鍵がある」

「不用心だな」

「それで彼女は、ヤマガの家に忍び込む。2階に上がり、ドアを開ける。ハンガーに掛けられたユニフォームのゼッケンで、そこが間違いなくヤマガの部屋と分かる。17歳の男子らしくない整った部屋で、彼女は親の、特に母親の強いコントロールを感じる。空気を吸い込む。耳を澄ます。沈黙が聞こえる。補聴器を付けたみたいな強調された静けさが、その部屋には響いてる。彼女は、ヤマガのベッドに身を沈める。彼女はオナニーしたい衝動を抑える」

「どうして?テレビドラマの限界?」

「違う。彼女の中にルールがあるから。していいことと、してはいけないことがあるの」

「空き巣はしていいけど、オナニーはしてはいけない」

「そう」

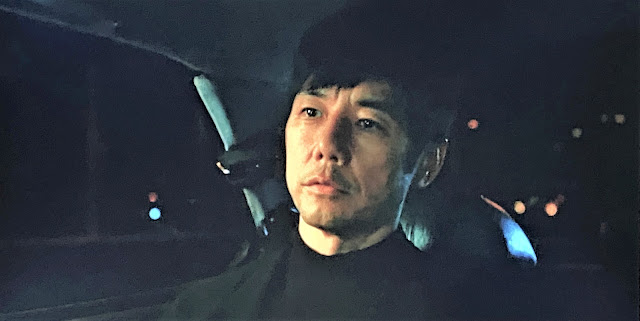

俳優で舞台演出家の家福悠介(かふくゆうすけ/以下、家福)と、その妻で、脚本家の音(おと)との夜のベッドでの会話。

今度は、赤いサーブを運転しながら、妻との会話の続きをする。

|

| 車内で会話が続く |

「彼女はそれで、ヤマガの部屋に、使用前のタンポンを置いていく」

「タンポン?」

「君が言ったんだ」

「変な話」

「いつもに輪を掛けて。テレビドラマになる?これ…それで彼女は、自分のカバンから、使用前のタンポンを取り出して、彼の学習机の引き出しに入れる。彼の過保護の母親が気づいたら…そう考えると、彼女の胸は高鳴る」

「変態だ」

「タンポンは、彼女自身が、そこにいたという印(しるし)なんだ。彼女は、度々学校を早退しては空き巣を続ける。彼女も危険は承知している。彼女は親や教師からの信頼も厚いタイプの女の子だったから、バレたら失うものも多い」

「それでも止められない」

「止められない。部屋に入ると、わずかな匂いを求めて隅々まで嗅ぎ回る。帰り際にはいつも、ヤマガの印を持ち帰る…彼女も引き換えに彼女の印を置いていく。最もエスカレートした時、彼女は自分の履いていた下着を彼の衣装ダンスの一番奥に入れた。印の交換によって、二人が、だんだん交じり合う。そんな気がする。彼女は、そのことが彼に、母親の支配から抜け出す力に与える気がしている。今日の話は、ここまで」

|

| 車内で会話が続く |

「そっか。続き、気になる?」

「うん、気になる」

「待とうか、書こうか、どうするかな?」

「まだ、待ってもいいんじゃない?」

「そうだね。私も続きが知りたい」

「本当に知らないの?」

「いつも、そうじゃない」

「いや、今回ばかりはもしかして、君の初恋の話なのかと思って」

「なワケないでしょ」

その夜、家福の出演する演劇『ゴトーを待ちながら』を、音も観に来て、「よかった」と褒め、一人の俳優を紹介する。

|

| 家福のデスクの上に置かれている「ゴトーを待ちながら」のパンフ |

|

| 「良かった」(観劇後の音の一言) |

|

| 「そう。良かった」と答える家福 |

|

| 高槻を紹介する音 |

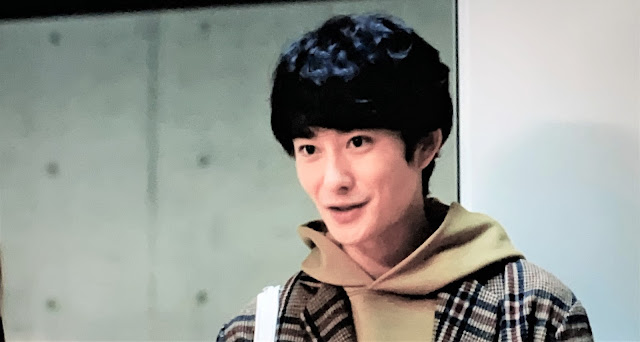

「初めまして。高槻と言います」

家福が演出する「多言語演劇」に感動したという高槻(たかつき)は、音のドラマに度々出演している。

【『ゴトーを待ちながら』は、劇作家サミュエル・ベケットによる不条理演劇の代表作で、「ゴドーとは何者か」を観客に問いかけていく。演劇界に大きな影響を与えた革命劇】

|

| サミュエル・ベケット |

【日本語以外に27言語の専攻語がある東京外国語大の外語祭実行委員会によると、「多言語演劇」は主に3、4年生の有志によるもので、2019年には「多言語有志語劇」「アジア有志語劇」の2団体が上演した。こうした取り組みは、既に何年も前からやっているが、そのルーツの詳細は不明。複雑化する現実の中で、多言語による演劇も各地で試みられている】

|

| アジア有志語劇のダンスシーン |

家福は、ウラジオストックでの仕事で、朝早く成田空港へ向かう車の中で、『ワーニャ伯父さん』役の家福が、音が録音した相手役の本読みのテープを流し、それに合わせてセリフのレッスンをする。

空港に着き、車を降りると、演劇祭の事務局から、寒波でフライトがキャンセルされたという知らせを受ける。

家福は、すぐに自宅に引き返すが、そこで、鏡に映る妻の浮気現場を目撃し、気づかれないように家を出た。

再び成田に戻って、ホテルに泊まり、音からのスカイプのビデオ通話で、ウラジオストックに居ることを装うのだ。

一週間後、車の運転で接触事故を起こし、精密検査の結果、医者から左目の緑内障を指摘される。

|

| いつものようにテープを流し、それに合わせてセリフのレッスンをするが、集中力を失っていた |

放って置くと失明するが、進行を遅らせる点眼薬の使用を条件に、愛車の運転は許可された。

音は家福の手を握る。

二人は亡くなった娘の供養を終え、音の運転する車で帰路に就く。

「本当は子供、欲しかった?もう一度」

「分かんないな。誰も、あの子の代わりにはなれないわけだし」

「でも、同じくらい愛せたかも」

「君が望まないものを、僕だけ望んでも仕方がないよ」

「ゴメンね」

「君のせいじゃない。僕も君とそれを選んだんだ。だから、いいんだよ」

「うん。私ね、あなたのことが本当に大好きなの」

「ありがとう」

「あたし、あなたで本当に良かった」

その夜も二人は結ばれ、再び、空き巣の女子高生の話が始まる。

「ある日、彼女は前世のことを思い出すの。前世、彼女はヤツメウナギだったの…他のヤツメウナギみたいに、上を通りかかる魚に寄生したりしない。川底の石に吸盤みたいなベロをくっつけて、ひたすら、ゆらゆらとする。痩せ細って、やがて本当の海藻のようになるまで、彼女は石にへばり続けた。どうやって死んだのかも覚えてない。餓死したのか、他の魚のエサになったのか。ただ、ゆらゆらと揺れていたことだけ覚えてる。ヤマガの部屋で、彼女は唐突に理解する。ここは、あの頃のまんまだ。石にへばりついていたみたいに、ヤマガの部屋から離れられない。そうだ、この部屋の沈黙は水の中とよく似ている。時間が止まる。過去と現在がなくなってしまう。彼女はヤマガのベッドの上でオナニーを始めた。服を一枚一枚、全部脱ぎ捨てる。ずっと禁じてきたのに止められない。涙が出てきた。枕が濡れる。彼女はその涙が、今日の自分の印だと思う。その時、誰かが帰って来た。一階でドアが開く。気がつくと、窓の外は暗くなり始めていた。ヤマガか、父親か、母親か、その誰かが、階段を上がって来る音がする。終わりだ。でも、これでようやく止められる。ようやく終わる。前世から続く因果の輪から抜け出す。彼女は新しい彼女になる。ドアが開く!」

|

| 「そうだ、この部屋の沈黙は水の中とよく似ている。時間が止まる」 |

翌朝、家福はネットでヤツメウナギを調べている。

「昨日の話、覚えてる?」

「ごめん。昨日のは、よく覚えてない。僕も殆ど眠ってたから」

「そっか…忘れちゃうのは、その程度のもんだから」

嘘をついた家福は、ワークショップの講師に出かけようとすると、音は「聞いていない」と言う。

「今晩、帰ったら少し話せる?」

「勿論、なんで、わざわざそんなこと聞くの?」

「いってらっしゃい」

「行ってきます」

夜の街をしばらく運転してから家に帰ると、音がソファに倒れていた。

クモ膜下出血による急死だった。

葬儀には、高槻も参列した。

舞台で、ワーニャ伯父さんを演じる家福。

「それは、あの女の貞淑さが、徹頭徹尾、まやかしだからさ」

家福が舞台から下がると、ワーニャを呼ぶ男のセリフ。

「いや、言わせてもらう。私は妻に逃げられた。別の男と、結婚式の翌日に。私が平凡だから」

舞台の袖で、それを聞く家福は、セリフとリアルな〈状況性〉との受け入れがたい現実が交錯して、頭を抱え込むのだ。

|

| 「一番、恐ろしいのは、それを知らないでいること」(音に対する感情が複雑に交叉・葛藤し、フラッシュバックする) |

2 「…君は、こう考えてる。僕たちは同じ悲しみを共有している。同じ女を愛したから」

2年後。

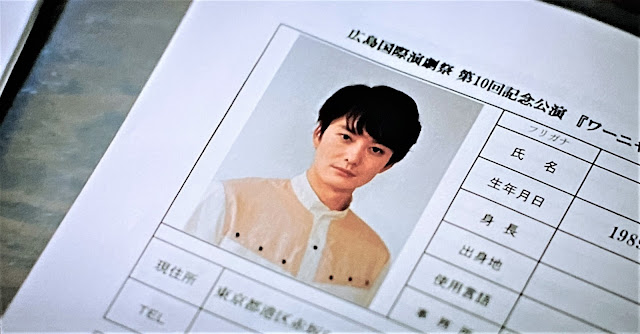

広島の国際演劇祭の招待を受け、家福は舞台演出家として2か月間滞在することになった。

演劇祭の事務局の柚原(ゆずはら)と、ドラマトゥルク(舞台芸術をサポートする職分)のユンから、この演劇祭の決まりとして、専属のドライバーが付くと説明された家福は、それを断るが、テストしても構わないと言われ、渋々了承する。

|

| 柚原とユンス(右) |

紹介されたドライバーは、渡利みさき(以下、みさき)という若い女性。

|

| みさき |

家福は、古い車でクセがあり、慣れてないと難しいので自分で運転すると言うが、みさきは乗っていて危険だと思われたら運転を交替すると答えたことで話が付く。

運転が始まると、家福はみさきに、カセットテープの再生を頼み、『ワーニャ伯父さん』の音の本読みとセリフ合わせをする。

|

| 【「安芸灘大橋」(あきなだおおはし)/広島県呉市と瀬戸内海の中部・下蒲刈島(しもかまがりじま)を結び、日本最長の吊橋として有名】 |

|

「まともに人生送ってれば、ショーペンハウエルにだってドストエフスキーにだってなれたんだ」(「ワーニャ伯父さん」のセリフ)

宿に着き、みさきが翌朝8時に迎えに来ると言うと、家福は「朝早くて申し訳ない」と答え、結局、みさきに運転を依頼することになった。

|

| 「明日の朝、8時にこちらにお迎えに来ます」 |

|

| 「ああ。早くて申し訳ないけど」 |

その夜、オーディションの応募書類に目を通していると、高槻のファイルがあった。

翌日、審査が始まると、高槻の順番となり、台湾人のジャニスと絡む迫真の演技に、家福は思わず立ち上がり、「そこまで」と中断させる。

|

| 高槻とジャニス(右) |

次に、イ・ユナという韓国人女優が、韓国手話を駆使して演技をする。

|

| ユナ |

それをユンスが家福の耳元で通訳し、ユナの演技に心を打たれる家福。

オーディションの結果、採用が決まった俳優たちを会議室に集め、家福が配役を発表する。

「セレブリャコフ ロイ・ルセロ、テレーナ ジャニス・チャン、ソーニャ イ・ユナ、ワーニャ 高槻耕史…」

驚いた高槻は、年齢が違い過ぎると疑問を呈するが、結局、誓約書にサインをして引き受けることになる。

早速、本読みが行われ、連日の稽古が始まった。

いつものように家福が車に乗って帰ろうとすると、高槻が声をかけ、バーに入り2人で飲むことになった。

音の脚本を演じるのがとても好きだったと言う高槻に、家福は自分と舞台とは全く別のものだと疑問を投げかけると、高槻はそれに答える。

「家福さんの舞台を観に行った時に、やっていることは全然違うけど、この2人は同じことをしてるんだと思ったんです…細かすぎて伝わんないみたいなことを、お二人は大事にしてる気がして」

家福を検索していて、オーディションの告知を見つけ、「今しかない」と応募したという高槻は、実は女性問題のスキャンダルで騒がれ、今はフリーだった。

「音さんは、きっと幸せでしたね。家福さんみたいな人が旦那さんで」

「どうだろう」

「もし良かったら、僕に音さんのこと、何か話してくれませんか?」

「…君は、こう考えてる。僕たちは同じ悲しみを共有している。同じ女を愛したから」

「そんな。僕のはただの、一方的な憧れです」

「君は音に恋をしていた」

「否定しません…だから僕、家福さんに嫉妬してます」

「嫉妬?君が?僕に?」

笑いながら答える家福。

そこで、スマホのシャッター音を耳にして、高槻は立ち上がり、スマホを持っている客が自分を撮ったと思い込み、胸倉を掴んで一方的に消せと迫っていく。

それを見て、家福は「帰る」と言って、追い駆けて謝罪する高槻。

「今ここに居られて、家福さんの元でお芝居できるのが嬉しいです。音さんの、お引き合わせだと思っています。また、明日からよろしくお願いします」

翌日の本読みで、高槻のセリフは感情が入っていると、家福が指摘する。

「ただ、読むだけでいいんだ」

すると、ジャニスが発言する。

「私たちはロボットじゃありません…意図を説明して頂けたら、もっと上手くやれると思います」

「上手くやる必要はない。ただ読めばいいんだ」

意図の構造的な説明になっていない家福の反応には、成功した舞台演出家としての矜恃(きょうじ)が垣間見える。

その後、家福はユンを家に送る際に、食事を御馳走すると言われ、みさきも呼ばれた。

到着して、ユンが妻だと紹介したのは、ソーニャ役のユナだった。

|

| ユンとユナ(右) |

彼が3国語と、更に、手話まで話せる理由が判然とするエピソードである。

ユンがユナを妻と紹介しなかったのは、家福がオーディションで落とし辛くなるからだと説明する。

手話は、ユナと出会ってから、彼女の言葉を理解するために覚えたと言うのである。

「ユナさんは、どうしてオーディションを受けようと思ったのですか?」

ダンサーだったユナは流産して踊れなくなり、ユンから家福のことを教え、勧めてくれたからと答える。

家福が、稽古をしていて、大変なことはないかと訊ねると、ユナに、「他の人には聞かないことを、どうして私には聞くんですか?」と返される。

「他の人よりも、優しくしてもらう必要はありません。自分の言葉が伝わらないのは、私にとって普通のことです。でも、見ることも聞くこともできます。時には、言葉よりずっとたくさんのことを理解できます。この稽古で大事なことは、そっちじゃないですか」

ユナが手話で語り、ユンがそれを訳す。

「勇気を出して、よかったです」

そこでユンが、みさきの運転はどうかと家福に聞いてきた。

「すばらしいと思います。加速も減速もとても滑らかで、殆ど重力を感じません。車に乗っているのを、忘れることもある。いろんな人の運転する車に乗ったけど、こんなに心地良いのは初めてです。彼女にドライバーを頼んでもらって良かったと、今は思います」

家福の率直な吐露は、みさきの心に届き、二人はユン家を後にする。

【ここでのソーニャの言葉は重要である。音声言語という武器を持ちながら、その直接性の故に、却って「分かりにくさ」を作ってしまう健常者の表現手法より、言葉よりずっとたくさんのことを理解できると言い切るソーニャの手話言語は、本篇を貫流する「相互理解の艱難さ」というテーマへのメッセージとして息づいているからである】

帰りの車の中で、口数の少ないみさきが言葉を発した。

「誘っていただいて、ありがとうございました」

「誘ってくれたのはユンさんだ」

「素敵な二人でした。稽古を見たくなりました。ユナさんのソーニャを。ずっとテープを聞いていたんで」

しかし、家福が稽古の見学に誘うと、みさきは断り、いつものようにテープをかけた。

この声が好きだというみさきが、誰の声かを訊ねると、家福は妻だと答える。

今度は、家福がみさきに、運転をどこで身につけたのかと聞くと、北海道の地元で、車がないと何もできない村だと話す。

「運転は母から教わって、中学の時からしてました。母は札幌で、水商売をしてました。市内に出る電車の最寄り駅までの送り迎えを、中学の時から、私が車でしてたんです。私の村から駅まで1時間。夕方5時に家を出て、朝は7時に迎えに行きます。行き帰りの2時間、母はほんの少しでも寝たがりました。母を起こすような運転をすると背中を蹴られて、降りてからも殴られます。それで、どんな悪い道でも、母を起こさないように運転を覚えました」

「そうか」

「言っていただいたこと、とても嬉しかったです。運転を教えてくれたこと自体は、母にとても感謝してます。自分のためだったとは思いますけど、教え方はとても丁寧でした」

「そうか。そうなんだろう、きっと」

専属ドライバーと初めて交わす会話だが、まだ後部座席に座る男との距離は近接していなかった。

3 「その物語は、娘の死を乗り越えるための、僕たちの絆になった」

高槻とジャニスはレッスンに遅れて来た。

朝、二人がいるところを目撃していた家福は、レッスン後に高槻の謝罪を受ける。

「分別を持ってくれ」

「すみませんでした」

「言いたいことは、それだけだ」

家福が車に乗って、みさきに話しかける。

「どこでもいいから車を走らせてくれないか。まだ広島を殆ど見てない」

|

| 「分かりました」 |

みさきが連れて行ったのは、海の近くに建つゴミ焼却施設(中工場)。

「ちょっと、雪みたいじゃないですか」

クレーンが落とすゴミをガラス越しに見る家福とみさき。

「原爆ドームと慰霊碑を結ぶ線は、“平和の軸線”と呼ばれてます。この工場を造った建築家は、その線を塞がず、海の向こうまで伸びていくよう、こうした吹き抜けにしたそうです」

「君は、どうして広島に?いや、別にいいんだ」

「実家の裏が山なんです。5年前、大雨で地滑りが起きて、家ごと土砂に呑み込まれました。母はその事故で亡くなったんです。私はその少し前に18歳になって、正式に車の免許を取ったばかりでした。葬儀が済んでから、無事だった車で家を出ました」

|

| 「私はその少し前に18歳になって、正式に車の免許を取ったばかりでした」 |

「じゃあ、君は今23か」

「はい。当てが何もないので、本当になんとなく西を目指したんです。でも、広島で車が故障して、直すお金もなくて。それで、あれのドライバーになりました。運転しかできるものもないので」

そう言うと、ゴミ収集車を指差す専属ドライバー・みさき。

そして、会ったこともなく、生きているかも分からない、みさきの父の名字である「渡利」(わたり)が、広島に多いことも理由にあげた。

海に出て、二人でタバコを吸いながら、家福は、妻がくも膜下出血で2年前に死んだことを話す。

「私、あの車が好きです。とても大事にされているのが分かるので。私も大事に運転したいと思うんです」

【“平和の軸線”と呼称される「広島市環境局中工場」は、日本を代表する建築家・谷口吉生(よしお)の設計として知られている】

|

| 谷口吉生(ウィキ) |

今、平和公園の一角で、ソーニャとエレーナの立ち芝居が行われ、メンバーが真剣にその様子を見守る。

「結婚以来ずっと、非難がましく、私をにらみつけてきた」とエレーナ。

〈やめ、やめ。仲直りしたじゃない。忘れましょ〉とソーニャ。

「そんな風に人を見てはダメ。あなたには、似合わないんだから。誰でも信じなくちゃ。そうでなきゃ、生きていけやしないわ」

〈ねえ、正直に答えて。いま、幸せ?〉

「いいえ」

そこで二人は抱き合う。

「私、心底願っているの。あなたには、幸せになってほしい。私は平凡な、添え物みたいな存在なの。音楽をやっても、夫の家でも、恋をしていても、どこにいても私は添え物でしかない。正直に言うわね、ソーニャ。よくよく考えたら私、とっても不幸なの。この世には私の幸せなんてない。何、笑ってるの?」

〈私、幸せ。とってもとっても幸せ〉

ここで、家福の声がかかる。

「OK!今、何かが起きていた。でもそれは、まだ俳優の間で起きてるだけだ。次の段階がある。観客にそれを開いていく。一切、損なうことなく、それを劇場で起こす」

家福の背後には、みさきの姿もあった。

帰りの車を出発させようとすると、高槻が少しだけ話したいと家福を誘った。

「あの時、何が起きていたんでしょう。ジャニスとユナの間で」

「それは二人にしか分からない。一つ言えるのは、このテキストには、そういうことを起こす力があるっていうことだ」

「家福さんは、どうして自分でワーニャを演じないんですか?」

「チェーホフは恐ろしい。彼のテキストを口にすると、自分自身が引き摺り出される。感じないか?そのことにもう、耐えられなくなってしまった。そうなると僕はもう、この役に自分を差し出すことができない」

「でも、どうして僕なんですか?僕は、自分が場違いに感じています。僕は、この役に合っていません。観客だって、きっとそう思います。オーデションでも、僕は破れかぶれでメチャクチャでした。自分で何をやっているか分からなかった。なのに、どうして選んでいただけたんですか?」

「音の引き合わせじゃないかな」

「誤魔化さないで下さい。僕は真剣なんです。自分を変えに、ここまで来たんです」

「君は自分を上手にコントロールできない」

「はい」

「社会人としては失格だ。でも、役者としては、必ずしもそうじゃない。オーデションの君も、この前だって悪くなかった。君は、相手役に自分を差し出すことができる。同じことを、テキストにもすればいい。自分を差し出してテキストに応える。テキストは君に問いかけてる。それを聞き取って応えれば、君にもそれが起こる」

そこでまた、スマホのシャッター音がして、高槻が反応するのを見て、家福は店を出ることにした。

コインパーキングで、再び背後からシャッターを切る男を、みさきと家福に気づかれぬように追い駆けていく高槻。

その高槻が戻り、3人は出発する。

「家福さん、僕は空っぽなんです。僕には何もないんです。テキストが問いかけてくる。そのことを、僕は音さんの脚本に感じていた気がします。それを求めて、僕はここまで来たんです。だから、音さんが僕たちを引き合わせてくれたっていうのは、やっぱり本当です。やっと分かりました」

「僕と音との間には、娘がいた。4歳の時に肺炎で死んだ。生きていれば23歳だ。娘の死で、僕らの幸せな時間は終わった。音は女優を辞めた。僕はテレビの仕事を辞めて、舞台に戻った。音は数年間、虚脱状態だった。それがある時、突然、物語を書き始めた。いや、語り始めた。音の最初の物語は、僕とのセックスから生まれた。セックスの直後に音が突然語り始めた。でも、翌朝、彼女の記憶はおぼろげだった。僕は全部覚えてたから、語り直した。彼女はそれを脚本にしてコンクールに送った。それが受賞して、彼女の脚本家としての第一歩になった。セックスをすると、時折、それが彼女に訪れた。それを語って、僕に覚えさせた。次の朝、僕が語り直す。彼女はそれをメモしていく。いつしかそれは、習慣になった。セックスと彼女の物語は強く繋がっていた。一見、関係がないような話でも、オーガズムの端っこから話の糸を紡いでいく。それが音の書き方だった。全てじゃない。でも、彼女のキャリアのピンチに、それはいつもやってきた。その物語は、娘の死を乗り越えるための、僕たちの絆になった。僕たちは相性のいい夫婦だったと思う。生きていくのに、お互いを必要としていた。日々の暮らしも、彼女とのセックスも、とても満ち足りたものだった。少なくとも僕にとっては。でも、音には別に男がいた。音は別の男と寝ていた。それも一人じゃない。恐らくは、彼女が脚本を書いていたドラマの俳優たちと。1つの関係はドラマの撮影が終わると終わって、次の者が始まると、また別の関係が始まった」

|

| 「娘の死で、僕らの幸せな時間は終わった」 |

|

| 「音の最初の物語は、僕とのセックスから生まれた」(家福) |

|

「いつしかそれは、習慣になった」(家福) |

|

| 「その物語は、娘の死を乗り越えるための、僕たちの絆になった」(家福) |

「証拠があるんですか?」

「目撃したこともある。音は、自宅に彼らを連れて来ることもあった。それでも僕は、彼女の愛情を疑ったことはないんだ。疑いようがなかった。音はすごく自然に僕を愛しながら、僕を裏切っていた。僕たちは確かに、誰よりも深く繋がっていた。それでも、彼女の中に、僕が覗(のぞ)き込むことができない、どす黒い渦みたいな場所があった」

「家福さんはそのことを、音さんに直接聞いたことはないんですか?」

「僕が一番恐れていたのは、音を失うことだった。僕が気づいていることを知ったら、僕たちは同じ形ではいられなかったろう」「音さんが、聞いてもらいたがっているという可能性はないですか?」

「君は何か聞いているのか?音から」

「僕が音さんから聞いた話をしてもいいですか?とても不思議な物語です。女子高生が、初恋の男の家に空き巣に入るんです」

「その話なら、僕も知ってる。前世がヤツメウナギだった少女の話」

「そうです。少女は空き巣を繰り返し、自分の印をそこに置いていきます」

「彼女はある日、ヤマガの家で自慰行為をしてしまう。誰かが帰って来る。それが誰か分からないまま、話は終わる」

「いいえ。終わっていません」

「君は、この先を知っているのか?」

「ええ」

「じゃ、誰なんだ?階段を上って来たのは」

「もう一人の空き巣です…ただの空き巣です。そして、その空き巣は半分裸の彼女を見つけて、強姦しようとします。彼女はそこにあったヤマガのペンを男の左目に突き立てました。彼女は必死に抵抗し、こめかみや首筋に、何度も何度もペンを突き立てます。気がつけば空き巣はそこに倒れていた。彼女は空き巣を殺したんです。返り血を浴びた彼女は、シャワーを浴びて家に帰ります。彼女がヤマガの部屋に残した今日の印は、その空き巣の死体でした。翌朝、彼女はヤマガに全てを告白し、審判を受けるつもりで学校に登校します。でも、ヤマガは普段通りに学校に来ていました。いつも通りに、屈託なく、放課後のサッカーに専念する姿を彼女は見ました。もう一日様子を見ても同じです。何も変わっていない。あの家の死体はどうなったのか。あの出来事は自分の妄想でしかなかったのか。ヤマガの家の前に来てみても、何も変わりなく見える。たった一点、玄関に監視カメラが設置されたことを除いては。彼女は疑われないように、立ち止まらず家の前を通り過ぎます。恐ろしいことが起きたのに、しかも、それは自分の罪であるのに、世界は穏やかに何も変わっていないように見える。でも、この世界は、禍々(まがまが)しい何かへと確実に変わってしまった。彼女は踵(きびす)を返します。自分は、自分のしたことの責任を取らなくてはいけない。何もなかったことにすることはできない。それは確かにあったから。私は確かに、あの男を殺したのだから。彼女は、玄関前の植木鉢を探りますが、そこにもう、鍵はありません。彼女は監視カメラを見据えます。それが、彼女がこの世界に引き起こした唯一の変化だからです。監視カメラに向かって、言葉を何度も繰り返します。音声がなくても分かるように、はっきり。私が殺した。私が殺した。私が殺した。僕が知ってる話は、ここまでです。話はこれで終わっているのかも知れませんし、続いているのかも知れません。後味のいい話ではないですけど、それでも僕はこの話を伺った時に、何か大事なものを、音さんから受け渡されたような気がしました。家福さん、僕の知る限り、音さんは本当に素敵な女性でした。勿論、僕が知っていることなんて、家福さんが知っていることの100分の1にも満たないと思います。それでも僕は、確信を持ってそう思います。そんな素敵な人と20年も一緒に暮らせたことを、家福さんは感謝しなくちゃいけない。僕はそう思います。でも、どれだけ理解し合っている相手でも、どれだけ愛している相手でも、他人の心をそっくり覗き込むなんて無理です。自分が辛くなるだけです。でも、それが自分自身の心なら、努力次第でしっかり覗き込むことはできるはずです。結局のところ、僕らがやらなきゃならないことは、自分の心と上手に、正直に折り合いを付けていくことじゃないでしょうか。本当に他人を見たいと思うなら、自分自身を深く、まっすぐ見つめるしかないんです。僕はそう思います」

|

| 「彼女は空き巣を殺したんです」 |

|

| 「翌朝、彼女はヤマガに全てを告白し、審判を受けるつもりで学校に登校します」 |

|

| 「たった一点、玄関に監視カメラが設置されたことを除いては」 |

|

| 「彼女は、玄関前の植木鉢を探りますが、そこにもう、鍵はありません」 |

|

| 「僕が知ってる話は、ここまでです」 |

|

| 「話はこれで終わっているのかも知れませんし、続いているのかも知れません」 |

|

| 「そんな素敵な人と20年も一緒に暮らせたことを、家福さんは感謝しなくちゃいけない。僕はそう思います」 |

高槻をホテルの前で下ろし、家福はみさきの隣に座った。

「嘘を言ってるようには聞こえませんでした。それが真実かどうかは分からないけど、でも、高槻さんは自分にとって、本当のことを言ってました。分かるんです。ウソばかりつく人の中で育ったから。それを聞き分けないと、生きていけなかった」

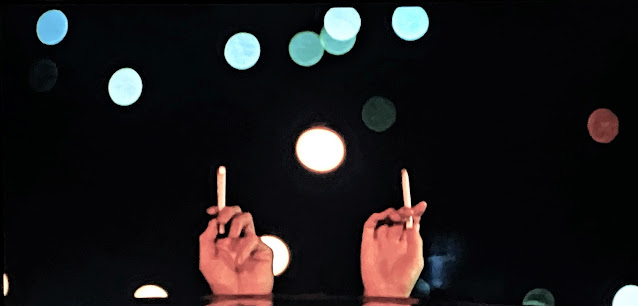

そこで、車内でタバコをつけ、サンルーフを開けて、二人はタバコを持った手を掲げるのだ。

家福の中で、虚空に霞がかかったものを裂くように一陣の風が吹き抜けていくようだった。

4 「僕は、正しく傷つくべきだった」

ここで簡単に、アントン・チェーホフの四大戯曲の一作・「ワーニャ伯父さん」の梗概を要約しておきたい。

|

| アントン・チェーホフ |

【定年退職した大学教授・セレブリャコフ(セレブリャコーフ)が、中年のワーニャの暮らす田舎に越して来ても、都会生活に馴染んだ生活感覚が、彼らとの心理的距離を埋められず、その唯我独尊の態度に愛想を尽かしているが、医師のアーストロフと共に、教授の才色兼備の若き後妻エレーナに毒づきながらも、心を奪われている。

しかしエレーナは、ワーニャを全く相手にしない。

一方、教授の先妻との間に生まれたソーニャはアーストロフに惹かれるが、アーストロフの恋の対象がエレーナだから、ソーニャに素っ気ない。

その継母・エレーナとの折り合いが悪いソーニャに対して、エレーナが歩み寄って和解する。

これを機に、ソーニャは継母エレーナにアーストロフへの思いを打ち明け、エレーナが自分に好意を持っていることを知っているアーストロフの気持ちを確かめることを約束し、仲介するものの、「女性として愛してはいない」という反応が返ってきて、呆気なく振られることになるソーニャ。

同時に、エレーナから拒絶されるアーストロフ。

そんな折、教授は慣れない田舎の土地を売り払い、フィンランドに別荘を買うことを提案する。

ワーニャは、この話で完全に切れてしまう。

この土地は長年、ワーニャが汗水垂らして世話をしてきた土地だったからだ。

労働と無縁な生活を送ってきた教授への怒りが憎悪に変わった時、ワーニャは教授に向けて発砲するが、弾丸が外れ、絶望のあまり、へたり込んでしまう。

その後、教授が土地の売却の提案を撤回し、ハリコフへの移住を決め去っていく一方、アーストロフとエレーナは最後の別れをする。

土地に残ったのはワーニャとソーニャ。

ラストシーン。

辛い胸のうちを訴えるワーニャに、ソーニャが優しく語りかける。

「でも、仕方がないわ、生きていかなければ!ね、ワーニャ伯父さん、生きていきましょうよ。長い、はてしないその日その日を、いつ明けるとも知れない夜また夜を、じっと生き通していきましょうね。運命が私たちにくだす試みを、辛抱づよく、じっとこらえて行きましょうね。今のうちも、やがて年をとってからも、片時も休まずに、人のために働きましょうね。そして、やがてその時が来たら、素直に死んで行きましょうね。あの世へ行ったら、どんなに私たちが苦しかったか、どんなに涙を流したか、どんなにつらい一生を送って来たか、それを残らず申上げましょうね。すると神さまは、まあ気の毒にと思ってくださる。その時こそ伯父さん、ねえ伯父さん、あなたにも私にも、明るい、すばらしい、なんとも言えない生活がひらけて、まあ嬉しい!と、思わず声をあげるのよ。そして現在の不仕合せな暮しを、なつかしく、ほほえましく振返って、私たち――ほっと息がつけるんだわ。私、ほんとにそう思うの、伯父さん。心底から、燃えるように、焼けつくように、私そう思うの。……(伯父の前に膝をついて、頭を相手の両手にあずけながら、精根つきた声で)ほっと息がつけるんだわ!」(ラストは「青空文庫」参照)

―― 以下、映画の梗概をフォローしていく。

ワーニャ伯父さんが、セレブリャコフを撃ち殺そうとする場面の舞台稽古。

「外したか。またしくじったのか。ちくしょう!ええい、ちくしょうめ!」と叫んで、ワーニャが頭を抱え込む。

「高槻、よかった」と、家福が演技を評価した時だった。

そこに、所轄の刑事がやって来て、家福とバーで飲んだ日に、高槻が男の右目を殴った事実を確認し、その男が昨日亡くなったと聞かされる。

「ええ、ニュースで見ました。僕がやりました。間違いありません」

舞台を降りて、刑事に連行される高槻は、家福に向かって深々と頭を下げた。

家福は、柚原から、上演について中止するか、「ワーニャのセリフを全部覚えている」(ユン)家福が出演するかという究極の選択を迫られた。

「僕は無理です…なんで、そんな話を今するんですか?僕にはできません」

「では、中止しましょう。それでいいですね?」

少し間を置き、家福は「考える時間をください」と言うと、柚原は二日待てると答える。

家福は、どこか落ち着いて考えられる場所を求めて、みさきの生まれ故郷へ行けないかと尋ね、みさきは同意する。

みさきは、運転を代わるという家福の申し出を断り、ひたすら車を走らせていく。

「音が死んだ日、出がけに彼女が、帰って来たら、話がしたいと言った。柔らかな口調だったけど、決意を感じた。何の用事もなかったけど、ずっと車を走らせ続けた。帰れなかった。帰ったらきっと、もう同じ僕たちではいられないんだと思った。深夜に帰ると、音が倒れていた。救急車を呼んだけど、意識はそのまま戻らなかった。もし、ほんの少しでも早く帰ってたら…そう考えない日はない」

「私、母を殺したんです。家が地滑りに巻き込まれた時、私も中にいました。私だけが、崩れた家から這い出すことができました。這い出した後、しばらく半壊した家を眺めてました。そうしていたら、次の土砂が来て、家は完全に倒壊しました。母は土砂の中から遺体で発見されました。私は母が中に残っていることは知っていました。なぜ、助けを呼ばなかったのか、助けに行かなかったのか分かりません。母を憎んでたけど、それだけではなかったので。この頬の傷は、その事故の時についたものです。手術をすれば、もっと目立たなくなると言われました。でも、消す気になりません」

「もしも僕が君の父親だったら、君の肩を抱いて言ってやりたい。君のせいじゃない。君は何も悪くないって。でも言えない。君は母を殺し、僕は妻を殺した」

夜のフェリーに乗り、仮眠を取った後、雪の舞う北海道に着いた二人は、みさきの実家まで車を走らせる。

雪に埋もれた小高い場所から、倒壊した家を見下ろし、みさきは花を捧げながら、母のことを語っていく。

「母には、サチっていう別人格がありました。私が14歳の時に現れました。8歳と言ってましたけど、4年間、歳は取りませんでした。サチは、母が私にひどい暴力を振るった後によく現れました。自分の認識と実際の大人の体が合ってないのか、上手く動けないんです。歩き出そうとすると転んで。結局はいつも蹲(うずくま)って、じっとしていました。サチは、知恵の輪が好きでした。一緒にクロスワードパズルをしました。理由もなく、よく泣きました。そういう時は抱き締めて、背中を何度も撫でました。その時間が、私は好きでした。母の中にある、最後の美しいものが、サチには凝縮されていました。サチは私の、たった一人の友達でした」

|

| 「サチは、母が私にひどい暴力を振るった後によく現れました。自分の認識と実際の大人の体が合ってないのか、上手く動けないんです。歩き出そうとすると転んで。結局はいつも蹲って、じっとしていました」 |

|

| 「母の中にある、最後の美しいものが、サチには凝縮されていました。サチは私の、たった一人の友達でした」 |

みさきは、少し下りた斜面の雪を払い、吸っていた自分のタバコを地面に立てて、母を供養する。

「母が本当に精神の病だったのか、私を繋ぎとめておくため演技をしていたのか、分かりません。ただ、仮に演じていたとしても、それは心の底からのものでした。サチになることは母にとって、地獄みたいな現実を生き抜く術(すべ)だったんだと思います。地滑りが起きたあの時、私は母が死ぬことは、つまり、サチが死ぬことだと理解していました。それでも、私は動かなかった」

|

| 「地滑りが起きたあの時、私は母が死ぬことは、つまり、サチが死ぬことだと理解していました。それでも、私は動かなかった」 |

再び斜面を上るみさきに、手を差し伸べる家福。

「汚いです」と言うみさきに、家福はみさきの手を握り、引き上げる。

「家福さんは、音さんのこと、音さんの、その全てを本当として捉えることは難しいですか?音さんに、なんの謎もないんじゃないですか?ただ単に、そういう人だったと思うことは難しいですか?家福さんを心から愛したことも、他の男性を限りなく求めたことも、何の嘘も矛盾もないように、私には思えるんです。おかしいですか?ごめんなさい」

「僕は、正しく傷つくべきだった。本当をやり過ごしてしまった。僕は深く傷ついていた。気も狂わんばかりに。でも…だから…それを見ないフリをし続けた。自分自身に耳を傾けなかった。だから僕は、音を失ってしまった。永遠に。今、分かった。僕は音に会いたい。会ったら怒鳴りつけたい。責め立てたい。僕に嘘をつき続けたことを。謝りたい。僕が耳を傾けなかったことを。僕が強くなかったことを。帰ってきて欲しい。生きて欲しい。もう一度だけ話がしたい。音に会いたい。でも、もう遅い。取り返しがつかないんだ。どうしようもない」

|

| 「僕は、正しく傷つくべきだった」 |

|

| 「音に会いたい。でも、もう遅い」 |

|

| 「取り返しがつかないんだ。どうしようもない」 |

みさきが、そっと家福を抱き締め、家福もみさきを抱き締める。

「生き残った者は、死んだ者のことを考え続ける。どんな形であれ、それがずっと続く。僕や君は、そうやって生きて行かなくちゃいけない。生きて行かなくちゃ。大丈夫。僕たちはきっと、大丈夫だ」

|

| 「生きて行かなくちゃ」 |

そして、家福は舞台に立つ。

「黙るもんか。まだ、終わっない。お前は、僕の人生を踏みにじった。僕には、人生なんて、なかった。お前のせいで、僕は自分の人生の花の歳月を無駄にし、台無しにしてしまった。お前は僕の仇だ!憎っくき敵だ!」

そう言って、教授を追い詰めていく。

「ソーニャ、何て辛いんだろう。この僕の辛さが、お前に分かれば」

〈仕方がないの。生きていくほかないの…ワーニャ伯父さん、生きていきましょう。長い長い日々と、長い夜を、生き抜きましょう。運命が与える試練にも、じっと耐えて、安らぎがなくても、今も、年を取ってからも、ほかの人のために、働きましょう。そして、最期の時がきたら、大人しく死んでゆきましょう。そして、あの世で申し上げるの。あたしたちは、苦しみましたって。泣きましたって。つらかったって。そうしたら神様は、あたしたちを憐れんでくれるわ。そして、伯父さんとあたしは、明るくて、すばらしい、夢のような生活を、目にするの、あたしたちは嬉しくて、うっとり、微笑みを浮かべて、この、不幸を振り返る。そうして、ようやく私たち、ほっとひと息つくの。あたし、そう信じてる。強く、心の底から信じてるの。その時が来たら、あたしたち、ゆっくり休みましょうね〉

ここでスポットライトは落ち、万雷の拍手に包まれる。

ラストシーン。

みさきは今、韓国にいる。

スーパーで買い物をし、犬を乗せた赤いサーブを運転するみさき。

頬のキズは薄れ、表情は穏やかである。

5 切り裂かれた「分別の罠」が雪原に溶かされ、噴き上げていく

「悲嘆・喪失・再生」や「相互理解の艱難さ」という普遍性を有するテーマを、「描写のリアリズム」に譲歩せず、演劇風味で味付けし、深甚なる人間心理を煎じ詰めて描き切ったマスターピース。

映画の本線にあるのは、どこまでも、喪失による悲嘆を共有する中年夫婦の愛の偏流の物語。

この物語に、事有り気(ことありげ)に絡む二人の人物。

各々(おのおの)が抱えるトラウマの情報を共有する同行者となる渡利みさき。

物語の対比効果を狙った侵入者、且つ、演劇フィールドの仲間でありながら、厄介な仮想敵としての高槻耕史。

映画で最も興味深く、コアメッセージが凝縮されているのは、セックスの媒介による、夫婦のコラボで紡ぎ出す女子高生の恋の物語である。

以下、中年夫婦の愛の偏流の物語に関わるエピソードを切り取って批評していきたい。

―― 露見しないように空き巣をしてまで、ヤマガに思いを寄せている少女の行動が次第にエスカレートしていく。

彼女の前世はヤツメウナギであり、静かな水底で石に吸盤をつけているので、ヤマガの部屋から離れられなり、遂に禁じ手の自慰行為に耽っている時、突然、家の者が玄関から入って来た。

|

| 「その時、誰かが帰って来た。一階でドアが開く」 |

|

| 「誰かが、階段を上がって来る音がする。終わりだ。でも、これでようやく止められる」 |

|

| 「ようやく終わる。前世から続く因果の輪から抜け出す」 |

ここで立ち消えになってしまった少女の恋の物語。

ヤツメウナギに関わるこの一連の話の行程で、家福が埋めがたい喪失感に被弾していたからである。

最愛なる妻・音の不倫現場の目撃。

これが、ヤツメウナギの話の続きに興味を失った家福の心を苛(さいな)んでいく。

だから、家福は前夜の妻の話を「覚えていない」という嘘をつく。

|

| 「ごめん。昨日のは、よく覚えてない。僕も殆ど眠ってたから」 |

二人の中で、ヤツメウナギの話が途絶してしまうのである。

ここで重要なのは、音が夫の嘘を見抜いていたと考えられること。

真摯な夫が自分の話を熱心に聞く者であることを知り尽くしているからである。

なぜ、夫は嘘をつくのか。

その理由を、音は理解できている。

結論から言えば、音は自分の浮気現場を見られていることに気づいていた可能性が高いからである。

そのことは、浮気現場から、鏡に映った夫の姿が見えることで了解し得る。

譬(たと)え、目撃されていなかったとしても、音は夫の洞察力の高さを認知しているのだ。

精神的ダメージを受けた夫との関係が自壊する不安に駆られた音は、それ以前から考えていたであろう思いを告白する決意をする。

これが、「今晩、帰ったら少し話せる?」という意味深な言葉に結ばれた。

音への疑心暗鬼に陥った家福だが、それでも妻への愛情が壊されていなかった。

音に対する愛情が生き続けているからだ。

だから、その後も、夫婦生活が延長されていく。

その風景に亀裂が入っていながら、家福の態度に特段の変化が見られない。

彼の分別の高さによって、表面的に保持されているのだ。

誇り高い夫の分別に身を委ねながらも、音の内面は穏やかではない。

そんな複雑な思いが絡み合っている只中で、意味ありげな言葉が発せられた。

改まった音の言辞に恐怖する家福。

離婚話の通告に怯(おび)える男の弱さが身体化して、男は逃亡するのだ。

|

| 夜の街をドライブして、帰宅を遅らせる |

|

| 同上 |

帰宅後の音の急死は、男の逃亡へのペナルティだった。

男の喪失感が膨れ上がっても、分別に拘泥する男の「現状維持の法則」は繋がっていく。

精神的疲労の翳(かげり)が自我を覆い尽くしても、自分と他人は違う存在だと区別する境界線・「エゴ・バウンダリー」(自他の境界線)を決して崩さないで生きる家福にとって、男の分別のルールは保持されているのである。

|

| エゴ・バウンダリー |

「原爆から復興した広島の姿に、妻を亡くした男性の再生を描いた物語が重なる」(濱口竜介監督)という作り手の言葉で確かめられるが、家福の広島行は、累加された疲弊感を浄化するのに格好のスポットだった。

|

| 広島への重くて深い、浄化への長い旅が開かれていく |

そこで出会ったみさきとの関係も、彼女の寡黙さも手伝って、家福の「エゴ・バウンダリー」は堅固に保持されていた。

それにも拘らず、そこに風穴を開ける事態が惹起する。

高槻の出現である。

音の不倫相手と認知する家福は、あろうことか、自らが演じなければならないワーニャ役に指名するのだ。

|

| ワーニャ役に指名され、驚く高槻 |

ここでも、逃亡する家福。

しかし、家福の逃亡は、その高槻によってブロックされてしまう。

遮断された音の話の続きを語る高槻の一撃は、家福の逃亡を封じるに足る破壊力を持っていた。

階段を上って来たもう一人の空き巣を女子高生が刺殺し、その死体を印として残した後、謝罪に及び、全てを打ち明けようとするが、親に保護されたヤマガの様子には変貌のシュプール(足跡)の何ものをも見い出せなかった。

唯一の変化は監視カメラのみ。

既に刑事罰(傷害致死事件)を受ける覚悟を括って語る高槻の言辞には、全く嘘がない。

ではなぜ、その高槻は、未だ脚本化されていない音の話の続きを知っていたのか。

家福がヤツメウナギの話の続きを無視したのは、音が斃れた日だった。

だから、高槻が話の続きを知る術がないのだ。

このことは、家福より前に、高槻が音の話の続きを聞かされていたことを意味する。

半ば無意識的に語る音の話は、家福の協力によって脚本化されていないので、自分に深い関心を示す高槻に対して自然に話せたのだろう。

だから、話の続きを語って見せる高槻に、家福は敢えて問わなかったと考えられる。

「本当に他人を見たいと思うなら、自分自身を深く、まっすぐ見つめるしかないんです」

思うに、人間関係の本質を衝く物言いをした高槻は、ダメージコントロールが脆弱なばかりか、感情の抑制が効かない「情動失禁」の状態を蔑(ないがし)ろにする男だった。

この若者こそ、分別のルールで生きる家福と対極にいる厄介な侵入者、且つ、仮想敵という役割を演じるのである。

この一種異様な空間に、演劇フィールドの仲間という観念が入り込む余地などなかった。

それ故に、高槻の言辞は、肝心なところで逃亡する家福の防衛的自我の振れ方を根柢から揺さ振っていく。

「この2人は同じことをしてるんだと思ったんです…細かすぎて伝わんないみたいなことを、お二人は大事にしてる気がして」

「音さんは、きっと幸せでしたね。家福さんみたいな人が旦那さんで」

「それでも僕は、確信を持ってそう思います。そんな素敵な人と20年も一緒に暮らせたことを、家福さんは感謝しなくちゃいけない」

セルフ・カモフラージュ(絶対優位に立つ自分偽装術)とは無縁に、家福に対する音の愛の強さを確信的に指摘する高槻の物言いは、それを受け止め切れない男の中枢を突き崩していくのだ。

それでも、払拭し得ずに引き摺る疑心暗鬼の感情の束。

それは、ネガティブな〈状況性〉に対する彼の恐怖支配力(「胆力」の私の定義)の乏しさを露呈すると言っていい。

―― 以上の文脈で明かされるのは自明である。

求めようとしても得られず、「終わりだ。でも、これでようやく止められる。ようやく終わる」という禁じ手の自慰行為(不倫)に耽る女子高生が音であり、温室育ちであるが故に、ナイーブでプライドが高いヤマガが家福悠介であること。

ここからしか、中年夫婦の物語が開かれないのである。

静かな水底で、吸盤で石(家福)に張り付き、ゆらゆら揺れるヤツメウナギ(音)の悲哀。

女子高生の恋の物語は、夫婦が「娘の死を乗り越えるための絆」だったが、前述したように、音の話は半ば彼女の無意識の産物である。

|

「その物語は、娘の死を乗り越えるための、僕たちの絆になった」(家福)

その産物を忘れる振りをするのも、家福の防衛的自我の脆さの産物。

クレバーで洞察力が鋭利な家福は、ヤマガの話が夫婦の関係とオーバーラップしていることに気づいていたに違いない。

だから、自分に対する音の愛の深さを感受していたはずだ。

鏡に映る妻の浮気現場を目撃するまでは、それを脚本化する作業もまた、「喪失」による「悲嘆」を繋ぐ浄化の行為として、一種、充実した何かであったに違いない。

その共同作業が破綻したのである。

何より、夫婦の物語の変容のルーツにあるのは、我が子を喪った音が被弾した筆舌に尽くしがたいほどの喪失感。

【或いは、娘を肺炎に罹患させてしまったことに対する罪悪感があるとも考えられる。これが彼女にマミーギルト(母親罪悪感)を抱かせたのではないか】

その喪失感の大きさは、子供を儲けることを拒絶する意志を夫婦で共有したことで判然とする。

音の防衛・適応戦略の中枢にあるのは、この世で唯一愛して止まない家福の懐(ふところ)のみ。

しかし、この懐は決して幅広ではない。

どうしても入り切れない障壁があるのだ。

それは、弁(わきま)え過ぎる家福の分別のバリアの堅固さ。

家福の優しさの反映でもありながら、優等生過ぎる夫の分別が、却って、音のナチュラルなデザイアー(欲望)を弾いてしまうのである。

夫婦の物語の変容で生まれた溝を埋めるには、不十分過ぎるのだ。

夫とのセックスで埋めるには、不十分過ぎるのである。

20年にも及ぶ物理的共存の長さは、セックスそれ自身を希薄にし、それを埋めるに足る精神的な共存能力だけが生命線と化すものの、オーガズムから生まれる副産物が完成形の脚本に辿り着いたことで、辛うじて、アイデンティティらしき命綱を手に入れる。

セックスに意味を与えたのだ。

ここから開かれる異形(いぎょう)の風景は、夫婦の物語の占有特権の範疇を超えていく。

元より、この異形の風景は、母親になることに恐怖する一人の女性の、〈産〉を削り取って残された〈性〉に固執するが故の、それ以外にない自我防衛戦略であったと思えるのである。

そんな女性に対して、「空っぽ」を埋めるために関心を高め、アプローチする高槻との、ヤマガの話をするほどの特別な関係交叉をも生み出すが、それでも変わらない夫への深い愛。

ここで、勘考する。

高槻が言う、音から受け渡された「大事なもの」とは、一体、何か。

広義に解釈すれば、「受け渡された」というのは、受けて、渡していくこと。

不倫していても自分のことなど眼中にない、「愛するのは家福のみ」という音の変わらなさ。

この音の想いの強さを家福に渡していくこと。

先の高槻の物言い(他人を見たいなら、自分自身を深く、まっすぐ見つめること)は、音から受け渡された「大事なもの」を感受した若者が得た結論であり、本篇のメッセージである。

音と特別な関係を結んでも、夫に対する音の想いの強さを見せつけられ、最後は殺されてしまう(関係の拒絶)高槻は「ただの空き巣」でしかなかったのである。

そんな素晴らしい女性が愛する家福への強い関心が、オーディションの応募になったと思われる。

家福を知り、その家福に「大事なもの」を受け渡していく。

家福がワーニャ役を引き受けなかったことで、高槻の使命感が決定的になった。

同時に、著名な演出家の舞台に参加することで「空っぽ」な自分を変えていくのだ。

それでも変わらなかった懲りない若者は、塀の中に入っていくことになる。

使命を果たしたから、思い残すことがないのだろう。

それにも拘らず、動かない家福悠介。

なぜ、沈黙するのか。

「娘の死を乗り越えるための絆」を異化する音の逸脱を認知しても、なお動かない家福の沈黙の本質は、その逸脱を「どす黒い渦みたいな場所」と勝手に決めつけ、分別のルールに託(かこっ)ただけの、単に恐怖支配力の決定的な乏しさの露呈でしかなかった。

「自分のしたことの責任を取らなくてはいけない。何もなかったことにすることはできない」

この女子高生(音)の言葉こそ、夫を裏切った音の贖罪的観念の具現化だった。

女子高生は、「もう一人の空き巣」(高槻)を殺(あや)めてしまったことを含めた一切の行為を、ヤマガ(家福悠介)に謝罪し、全てを打ち明けようとしたのだ。

もう、異形にまで膨れ上がった逸脱を自己否定し、願わくば、夫に依存せず、シナリオライターとして自立していく。

「娘の死を乗り越えるための絆」のためのセックスを卒業するのである。

そんな思いも含んでいたのかも知れない。

何があっても、「夫婦の絆」は壊れないのだ。

音はその思いを伝えたかったのではないか。

これが、彼女の「今晩、帰ったら少し話せる?」という意味だったと思われる。

そんなポジティブな解釈も可能だが、実際のところ、音に聞かなければ分からない。

しかし、リアルの世界は正直だった。

恐怖を支配し切れない家福は、この期に及んでも逃亡するのだ。

分別の欠如を理由に俳優(高槻)を批判し、その分別の行使で自壊するという「分別の罠」(私の造語)に囚われた男の孤独だけが、虚空を舞うのである。

そして、助手席への物理的移動によって、心理的に近接する男の冥闇(めいあん)なる情報を共有し、「解離性同一性障害」と思われる、精神を病んだ母を救助せずに、放置して死に至らしめたトラウマを抱えるみさきを同行者として、本職のフィールドで追い詰められた男が求める北帰行こそ、なお封印し切れていないトラウマとの全人格的な対峙の決定的時間と化したのである。

「家福さんは、音さんのこと、音さんの、その全てを本当として捉えることは難しいですか?音さんに、なんの謎もないんじゃないですか?ただ単に、そういう人だったと思うことは難しいですか?家福さんを心から愛したことも、他の男性を限りなく求めたことも、何の嘘も矛盾もないように、私には思えるんです。おかしいですか?ごめんなさい」

心打たれるみさきの言葉に、絶句する家福。

「僕は正しく傷つくべきだった」という反応は、20年もの間、音と暮らしたこの男の、その〈生〉と〈愛〉と〈喪失〉の〈軌跡〉の在りようを端的に表現していたのだ。

もう、逃げられない。

男もまた逃げられない。

逃げられない者同士の魂が寄り添って、今、雪原に溶かされ、噴き上げていく。

|

| 「生きて行かなくちゃ」 |

切り裂かれた「分別の罠」が雪原に溶かされ、噴き上げていくのだ。

これは、我が子を喪った妻の喪失と、妻を喪った夫の喪失という「二重の喪失」、そして、そこに関わる「二重の悲嘆」が絡みつく物語だった。

―― 最後に、ラストシーンについて一言。

「あのエンディングさえなければ完璧だったのにと言われたことがあるんですが、あのエンディングを加えた理由というのは、まあ『完璧じゃなくするため』ということだと思います。…もう少しだけ破れ目みたいなものを作っておきたかった」

濱口竜介監督のインタビューでの言葉である。

|

| 濱口竜介監督 |

とても共感する。

ソーニャの手話で終わると、あまりに予定調和的になり、まとまり過ぎているエンディングを嫌ったこと ―― これに尽きるのではないか。

【余稿として】

音には誰も入れない冥闇(めいあん)なる世界があった。

人知れず、何か重いものを背負ったような世界である。

少なくとも、高槻のような軽薄な男が入り込めない世界である。

彼が、その神秘性に惹かれていった冥闇なる世界。

精神を焦してしまうほどの自我消耗。

絶対に代えがたい喪失の、「悲嘆」に終わりが見えないようなあまりの重さが、音の自我を消耗させていくのみ。

〈産〉を削り取り、セックスに逃げても浄化し得ないのだ。

「我が子」を二度と持つことを禁じる、立ち入り禁止の世界の破壊力。

長期にわたって延長されるグリーフワークの艱難さに言葉が出ない。

(2022年10月)

.JPG)

.JPG)

この映画は、登場人物ごとに幾つもの物語(背景)があって、さらに「ワーニャ伯父さん」、夢の話など、それぞれがどういう風に繋がっているのか良く分からなかったですが、夢の話の登場人物を3人に重ねる事で、少し見えてきたように思います。もう一度見たくなりました。

返信削除また、印象的なセリフが多い映画でした。

私は、マルチェロマストロヤンニが主演している「黒い瞳」が好きなのですが、チェーホフの短編をベースに作られた作品だけあって、ちょっと似たような意味合いのセリフがありました。

主人公ロマーノは、死んだあと、神に「お前は人生で何を思い出す?」と聞かれる事を気にしています。「私が思い出すのは、母が歌ってくれた子守唄と、妻の初夜の顔と、ロシアの朝焼けだけだ」と嘆きます。ロシアには若い恋人が待っているのに、妻を気にして結局ロシアには行かないのですが、ロシアから希望を持って一旦帰って来た朝のことを指しています。

チェーホフの小説は読んだこともないし、もう老眼が酷くて、本を読む気にもなりませんが、たぶん素晴らしい本なのだろうなと思いました。

いつも興味深い考察をありがとうございます。マルチェロヤンニ

「黒い瞳」は、私も強く印象に残っている映画です。

削除「機械じかけのピアノのための未完成の戯曲」で度肝を抜かれて以来、ニキータ・ミハルコフ監督の映画を観るようにしています。

ただ、ロシアのウクライナ侵略を正当化している事実(ウクライナの裁判所から逮捕状)に失望し、今でも、「太陽に灼かれて」の監督であることが信じ難い思いです。

彼の実兄であるアンドレイ・コンチャロフスキー監督「親愛なる同志たちへ」が素晴らしかっただけに残念な気持ちを隠せません。

19世紀ロシア文学が大好きな私にとって、チェーホフの作品の中では、精神病棟をベースにした「六号室」という短編が忘れられません。

コメントありがとうございます。