1 凛として、一人で退院して家に帰る少女

1994年 韓国・ソウル

集合住宅に、両親、兄姉と5人家族で住む主人公ウニ。

|

| ウニ |

両親は餅屋を営んでおり、忙しい時は家族総出で切り盛りしている。

|

| 餅をパックに詰めている |

|

| 姉・スヒ |

|

| 父(右)とスヒ |

|

| 兄・デフン |

|

| 右から父、スヒ、デフン、ウニ |

|

| ウニの母は店先で商売する |

中学2年生のウニは、学校生活に馴染まず、クラスでも孤立しがちである。

|

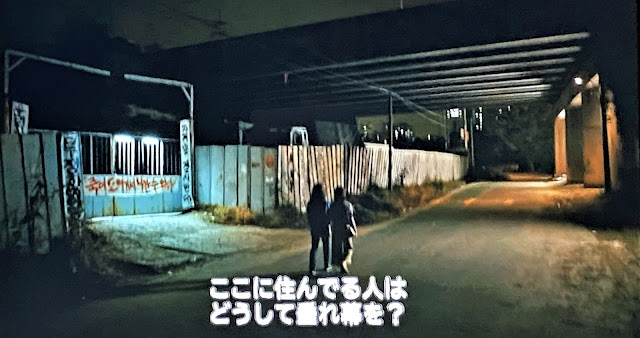

| この垂れ幕の前を通って登校するウニ |

典型的な家父長制一家の長であるウニの父は、何かと口煩(うるさ)く説教を垂れ、子供たちを支配する。

|

| 父に対して敬語を使うウニ |

|

| 右からデフン、スヒ |

超学歴社会の韓国をトレースするかのように、子供たちを塾に通わせ、学業には特段に口喧(くちやかま)しい。

ある日、ウニの教室で、担任が唐突にクラスの不良の特定作業をすると言い出した。

「今から配る紙に、不良の名前を2人ずつ書け。タバコを吸う奴、勉強せずに恋愛する奴、カラオケに行く奴も不良だ」

|

| ウニ(左) |

紙を配りながら、生徒たちにスローガンの唱和を強要する担任教師。

「私はカラオケの代わりに、ソウル大に行く!」

シラケた生徒たちは、力なく拳(こぶし)を振り上げ、叫びを繰り返す。

ウニには、キム・ジワンというボーイフレンドがいた。

|

| ウニとジワン |

「キスしよう」とウニが誘い、二人はぎこちなくキスを交わすが、それだけである。

家に帰ると、勉強中の兄・デフンに呼ばれ、ウニが男と一緒に歩いていたのを見たと問い詰める。

|

| ソウル大を目指しているデフンは、常に父からプレッシャーをかけられている |

ウニの不貞腐(ふてくさ)れた態度が気に入らないデフンは、ウニの部屋に行って殴るのである。

その兄もまた、家父長制の慣習を受け継いでいる行為が垣間見える。

同時に、自分の優位性を妹に示す身体表現、即ち「マウンティング」でもあるだろう。

マウントを取ることで、ストレスを発散する。

そういう心理的構造である。

いつものように、食卓でがなり立てる父親。

兄デフンに、「2回連続の生徒会長に選ばれるよう、根回ししろ」とまで指示する。

「家族みんなで祈るんだ」

真顔で、そう言うのだ。

だから、児童期から溜(た)め込まデフンのディストレスが、ウニへの暴力として弾き出されるということになる。

かくて、デフンに殴られたことを父に言いつけても、「ケンカしないで」という母の一言で片付けられてしまう。

ウニは黙って、姉と視線を合わせるばかり。

ウニのストレスも飽和状態になる。

ウニが通う漢文塾に、キム・ヨンジという女性教師が赴任して来たのは、そんな折だった。

|

| ヨンジ先生 |

彼女はソンナムに住み、大学を長期休学中であると自己紹介する。

親友のチョン・ジスクとウニも、求められて自己紹介した。

|

| ジスク(左) |

「私はキム・ウニです。テチョン中学に。私は漫画を描くのが好きです」

授業が終わり、ジスクがマスクを外すと、唇が腫(は)れていた。

|

| ジスクの顔の腫れを見るウニ |

学校が異なるジスクもまた、常習的に兄に殴られているのである。

同様に、兄の暴力を受けるウニは、そのことが原因で自殺して、兄が父に怒られるところを幽霊になって見てみたいなどと話すのだ。

そんなウニが、新たな悩みを抱え込む。

頸(くび)のしこりが気になっているのだ。

それを母に話すと、伯父の主治医の病院に行くように言われる。

その母は、店にウニの担任が来て、ウニが不良に分類されたという報告を受け、発破(はっぱ)をかける。

「勉強を頑張って、女子大生になるのよ」

そして、待っていたのは思春期特有の定番描写。

翌日、ジワンが他の女の子といる場を目撃するのである。

そのストレスも発散する外になかった。

ウニはジスクとディスコに行き、踊りまくり、タバコを吸い、そこで知り合った後輩の女子・ユリから、人伝(ひとづて)に、姐御(あねご/姉のように敬う存在)になってくれと打ち明けられる。

|

| 前列右からウニ、ジスク 後列右ユリ |

|

| ユリ(右) |

母に勧められたセソウル医院で、ウニは右耳下のしこりの組織検査をするに至る。

翌日、ヨンジ先生の漢文塾の授業で、ウニとジスクは、「相識満天下 知心能幾人」という漢字を教えられる。

「自分が知っている人は多いけど、本心まで理解できている人は少ない」

これが、漢字の意味。

「知っている人の中で、本心まで知っているのは何人?」

二人に問うヨンジ先生。

それに答えられない二人。

ユリから一輪のバラをプレゼントされ、上々な気分でウニが帰宅すると、毎晩、遊び歩いている姉・スヒを叱り飛ばす父親の怒鳴り声が待っていた。

「教育が悪い」と母も責められるが、母が父の浮気を持ち出し、徹底的に反撃する。

父に押し倒された母がスタンドを投げつけ、電球が割れ、父の腕から血が流れた。

夫婦喧嘩も半端ではなかった。

スヒは泣き叫び、デフンは頭を抱え、ウニはその光景を呆然と見ている。

日常茶飯事の夫婦喧嘩の光景で、翌日には、仲良くテレビを見て笑っている父と母。

それを凝視するウニは、一貫して「受動的観察者」だった。

いつものように、ジスクと共に、学校や家庭で溜めたストレスを、トランポリンで発散するウニ。

ウニは電話番号を言わされ、店主が電話すると、あろうことか、父は警察に引き渡せと反応するのだ。

呆れた店主は、二人を放免するというオチだった。

この辺りのエピソードは重要なので、批評で言及したい。

家に帰ったウニは、玄関前で正座させられた。

しかし、ウニの心は穏やかだった。

後述するが、先生の優しさに触れ、その遣る瀬無い感情が浄化されたからである。

|

| ヨンジ先生に思いを馳せる |

母親に包んでもらった店の商品を持って塾へ行くが、ヨンジ先生はいなかった。

「“昨日は、ありがとうございました”」

このメモを書き置きして、出て行くウニ。

その足で、後輩のユリとカラオケに行き、二人で手を繋いで歩いていると、ジワンが近づいてきた。

ウニはジワンと和解し、ウニの部屋で過ごす。

組織検査の結果、ウニは大病院で検査することを医師に勧められた。

大病院の診断で、唾液腺のしこり(腫瘍)は切開手術で切除されるが、その副作用や傷跡が残ると言われ、少なくない精神的ダメージを受ける。

一緒に付き添った父は、思わず、病院の待合室で号泣してしまう。

ウニは、自分を想う父の愛情を感受するのだ。

家族で夕食を摂りながら、父母はウニを励まし、充分に心が満たされるウニ。

ジスクとも和解できた。

このエピソードも、後述する。

ところが、ジワンとのデート中にジワンの母親がやって来て、一方的に彼を連れて帰ってしまった。

失意のウニは漢文塾に行き、話をしながら、ヨンジ先生と共に帰路に就く。

|

| ウーロン茶を飲んで、心を癒すウニ |

この会話も後述するが、夜の闇を照らす月光を借景にした、二人の会話だけは書き添えておきたい。

「先生は自分が、嫌になったことは?」

「何度も。本当に何度も…自分を好きになるには、時間がかかると思う。自分が嫌になる時、心をのぞいてみるの。“こんな心があるから、今の私を愛せないんだ”って。ウニ、つらい時は、指を見て、そして、指を一本、一本、動かすの。すると神秘を感じる。何もできないようでも、指は動かせる」

「何もできないようでも、指は動かせる」という言葉は、本篇の妙々たるメッセージになっていた。

そして、入院前のこと。

ウニはヨンジ先生を訪ね、一冊の本を渡し、彼女も快く受け取った。

「本が好きかと思って」

退院する時に返してもらうと約束し、一旦、帰ろうとするが、先生を呼び止め、抱きついていく。

|

| 「いつ、返せばいい?」「返さなくても…じゃあ私が退院する時に」 |

「先生が大好きです」

フェードアウトし、ウニは術後の朦朧(もうろう)とした意識の中で、「すみません」と繰り返し、しこりがどこへ行ったかを尋ねていた。

病院に、ユリがお見舞いにやって来た。

ウニを大好きだというユリの頬にキスし、ユリもお返しをする。

大部屋の病室で昼食中、テレビの速報でキム・イルソンの死亡のニュースが流れる。

ヨンジ先生も見舞いにやって来た。

家より病院の方が落ち着くと言うウニに対し、先生がしっかりとウニを見つめながら語る。

「ウニ、殴られないで。誰かに殴られたら、立ち向かうのよ。黙ってたらダメ。分かった?」

「はい」

「約束して」

二人は指切りをして、満面の笑みを湛(たた)え合う。

短い入院生活を終え、大部屋の患者たちに挨拶をし、凛として、一人で退院して家に帰る少女が、そこにいた。

2 「誰かと出会い、何かを分かち合う。世界は不思議で美しい」

衝撃的だった。

漢文塾に行くと、ヨンジ先生は辞めたと言うのだ。

荷物を取りに日曜日の2時に来ると塾長から聞き、ウニはその時間にやって来たが、いつまで待ってもヨンジ先生は来なかった。

「11時と言ったでしょ?早く来ればよかったのに」

理由を聞きに行った時の、塾長の答えである。

「おかしな人だもの。よく行方をくらますし。変な人でしょ」

ヨンジ先生について、ここまでバカにされてしまうのだ。

我慢の限界だった。

帰りかけたウニは、塾長に向かって炸裂する。

「時間が間違ってなければ、会えたんです!ヨンジ先生は変な人じゃない。何も知らないくせに」

その結果、ウニは塾を辞めさせられるに至る。

「塾を追い出されるとは!先生に逆らうから、見放されたんだろ?恥さらしだ」

「女の子のくせに、なんて、ひねくれた性格なの?本当に汚らわしい。性格悪いから、兄さんに殴られる。愛嬌もないクソアマ」

想定された父母の反応である。

部屋に閉じこもり、父母の罵詈雑言を聞いていたウニは、遂に爆裂する。

「間違ってないし、性格も悪くない!私は性格、悪くないってば!」

あまりの勢いに驚いた両親が、部屋に入って来る。

兄もやって来て、ウニの頬を殴ってしまう。

その結果、セソウル医院の医師に診てもらうと、鼓膜が破れていた。

ウニに理解を示す医師は、必要なら、証拠として診断書を書くとまで言ってくれるのだ。

一連のウニの行動の振れ方は、能動的に観察し、漂動し続ける少女が辿り着いた、それ以外にない相応の収束点だった。

―― 1994年10月21日

「ソンス大橋崩落!」

学校で生徒たちが口々に騒ぎ立て、テレビ画面に見入っている。

バスが落ちたと耳にしたウニがスヒを案じ、泣きながら、姉の安否の確認を求め、父に電話を入れる。

姉は、バスに乗り遅れて無事だった。

夕飯の食卓で、安堵する家族。

突然、デフンが涕泣(ていきゅう)する。

デフンもまた、スシのことを心から心配していたのだった。

込み上げる感情を抑え、静かな一夜を過ごす家族。

ジワンが通学途中のウニを呼び止めた。

姉の学校の生徒が大勢死んだので、心配して声をかけたのだった。

「自分が悪かった」と謝るジワン。

「いいんだ。あんたを好きだったことはない」

そう言い捨てて、ウニは走り去って行った。

ウニは、家で流行歌を聞きながら、地団太を踏んだり、飛び跳ねたりして、フラストレーションを爆発させている。

チャイムが鳴り、小包が届けられたのは、その時だった。

封を開けると、本と素敵なスケッチブックが入っていた。

ヨンジ先生からだった。

ウニは、早速、先生に手紙を書いていく。

「“……私の人生も、いつか輝くでしょうか”」

その手紙を持って、贈り先に記されたヨンジの家を訪ねるウニ。

玄関にヨンジの母親が出て来て、手紙を渡そうとすると、ヨンジは「もういない」と言う。

「ソンス大橋崩落事故」に巻き込まれて、逝去したのだ。

言語に絶する衝撃を受ける。

|

ヨンジの部屋で立ち竦む |

家で、母が作った食事を摂るウニ。

その姿を、温かく見つめる母。

ウニとスシとスシのボーイフレンドの3人で、ソンス橋崩落の現場に行き、亡くなった人たちへの思いを馳せ、鎮魂するのだった。

ウニは今、ヨンジ先生からの手紙を読んでいる。

「“正しい生き方って何?分かる気もするけど、分からない。でも悪いことがあれば、うれしいこともある。誰かと出会い、何かを分かち合う。世界は不思議で美しい。塾を辞めて、ごめん。休みが終わったら連絡する。今度会ったら、全部話してあげるね”」

「受動的観察者」⇒「能動的観察者」として遷移してきた少女は、今や、「能動的表現者」へと変容していくだろう。

そんなイメージを被せて、閉じていくラストシーンだった。

3 多様な関係性が思春期を育てる

花の蜜を吸うために、毎秒60回にも及ぶ高速度の空中静止行動(「ホバリング」)で知られるハチドリは、如何なる時でも、羽ばたきを止めない世界最小の鳥である。

このハチドリを「希望・愛・生命力」(キム・ボラ監督の言葉)の象徴として、主人公のウニのうちに仮託されているのは、とても良く分かる。

それが致命的、且つ、決定的なネグレクトでない限り、時には、「失意・喪失・絶望・自己嫌悪」といった、怒涛のようなフラッシュクラッシュ(瞬時の急落)に陥り、心が折れても、思春期には個々・相応のレジリエンス(復元力)がある。

これは、関係性の中で埋められることが多いので、思春期の関係性の形成の重要さを、改めて認知せざるを得ない。

「むやみに誰かを良い人とか悪い人とレッテルをつけるのではなく、一人の人間が、この多様で複雑な面を持ち、それらの微妙な境界線ギリギリに立っている姿を描こうとしたのです」(キム・ボラ監督インタビュー)

|

| キム・ボラ監督 |

作り手のメッセージである。

ウニを囲繞する小宇宙にあって、ステレオタイプに造形された「善人」も「悪人」も、この映画には存在しない。

ウニの後遺症を聞かされ、手術前に身震いし、号泣する父。

多忙過ぎるが故に、ウニに無関心な母にも、ウニを想う心の確かさが随所に窺える。

そして、極め付けは、「ソンス大橋崩落事故」で、学校の生徒が犠牲となった由々しき状況下にあって、スヒの安否を実感した時、思わず号泣してしまう兄・デフン。

|

| 「ソンス大橋崩落事故」(ウィキ) |

このことは、「家父長制」=「ネグレクトの巣窟」というラベリングを理論的に排除している。

「家父長制」=「温もりある家庭」とは決して考えないが、それでも、ウニだけが「家庭内カースト」の最下層の存在として描いていないことは確かである。

だから、ウニは羽ばたけたのである。

そのウニの羽ばたきの推進力になったのは、言うまでもなく、ヨンジ先生の存在。

そのことを思う時、親友のジスクに誘われ、ウニが文房具店で万引きをするシーンが印象深い。

店を出たウニは、裏切ったジスクに抑えがたい感情を言語化する。

「なんで謝りもしないの?」

執拗に追及するが、ジスクは逃げてしまう。

一人で漢文塾に行ったウニは、ヨンジ先生にジスクのことを聞かれ、机に伏して、嗚咽を漏らしながら答える。

「もう親友じゃない。万引きして見つかって、うちの店をバラしたんです」

それを聞いたヨンジ先生は、ウニに熱いウーロン茶を淹(い)れる。

「帰ったら兄さんに殺されます。いつも殴るんです」

「その時、ウニは?」

「早く終わって欲しいと思って、待ちます。逆らうともっと…」

憧憬する成人女性・ヨンジは、黙って話を聞いているが、聢(しか)と受け止めている様子が、観る者に伝わってくる。

もう、これで救われている。

自分に寄り添ってくれる助言者のサポートの重要性が、この一つのエピソードだけで了解し得るのである。

ジスクとの和解のシーンも感銘深かった。

漢文塾に行くと、ジスクが黙って入って来た。

気まずい雰囲気の中、ヨンジ先生が「一曲歌おうか」と言うや、歌い始める。

叙情的な歌声が、思春期女子の心奥に届いていく。

歌が終わると、神妙に聴いている二人を見て、笑い出すヨンジ。

それだけだった。

それだけのことが、大切なのである。

塾の帰りのこと。

以下、ウニとジスクの会話。

「私、もうすぐ入院する。手術に失敗して顔が歪むかも」

「どういうこと?」

「耳の下のしこり」

「なぜ黙ってたの?」

「連絡ないから」

「ごめん…あの時、すごく怖かった。殴られる気がして」

「私を捨てたと思った。もう友達じゃないと思った」

「ごめん」

二人は泣きながら手を取り合って、和解する。

一貫して淡々と描く映画は、寧ろ、それ故にこそ、観る者の琴線に触れるのだ。

もう一つ、印象深いシーンが挿入されていた。

ウニの通学路にある、強制退去区域でのシーンである。

“私たちは死んでも立ち退かない”

この垂れ幕を見て、ウニはヨンジ先生に尋ねる。

「ここに住んでる人は、どうして垂れ幕を?」

間を取って、ヨンジ先生は答え、短い会話に結ばれる。

「家を奪われないように」

「なぜ、他人の家を?」

「理不尽なことが多いわよね」

「可哀想です。家も寒そうだし…」

「可哀想だと思わないで」

「はい?」

「むやみに同情できない。知らないから」

無知で憐憫(れんびん)を誘うのは、事態に対する本質から乖離した短絡思考の産物でしかない。

そう言いたいのだろう。

バイアスで埋め尽くした短絡思考は、人の良さをセールスするだけの自己欺瞞なのだ。

その直後にも、自らに引き寄せたウニの問いが言語化される。

「私が可哀想だから親切に?」

最も知りたかったウニの発問に対して、ヨンジ先生は一蹴した。

「バカな質問には答えないわ」

このあとに、前述したように、「先生は自分が、嫌になったことは?」というウニの発問のシーンに繋がっていくが、少なくとも、これで、不安定なウニの自我に巣食う、鬱積した気分が浄化されるのだ。

また、ウニの不安を象徴的に表現するシーンが心に残る。

唾液腺のしこり(腫瘍)は切開手術を告知された時のこと。

幻想の母を追い、叫びを上げるウニ。

「お母さん!」

何度も繰り返しても、振り向くことがない幻想の母。

ウニにとって、「しこり」とは、喪失感・悲哀・不安などが身体化された疾病だったということである。

これは、私の解釈ではなく、キム・ボラ監督のインタビューでの解説。

キム・ボラ監督は、インタビューの中で語っている。

「しこりに関しては、私は病気というのは常に人間の心の状態と関係があると思っていて、ある種の喪失感もあらわそうとしたのです。ウニが感じる喪失や悲しみ、様々な心の不安などが病気としてあらわれ、意図せずこの病気によって家族に多少なりとも関心を向けられ、大きな病院に入院した時は同室の方たちから全幅の愛情を寄せられる――そのことで人生が単純なものではないということもわかります。大きな病院のシーンでは特に、見ず知らずの者同士が、病気になってどう連帯し合うのかというあたたかさを表現しました。私は映画でこの小さな子が受ける苦痛だけではなく、彼女が得ている小さな喜びも描いてみたいと思いました」

この作り手の言葉が示唆するシーンが、物語を通して多くインサートされていたから腑に落ちる。

「橋のシーンは朝方に撮りたいいうこだわりがありました。事故が起きて人が亡くなっているけど、また新しくなにかが生まれてくるような、胎動する感じを表現したかったのです」(キム・ボラ監督インタビュー)

これも、とても良く分かる。

集合住宅の階を間違えたことで、他人が住む家の扉を激しく叩くオープニングシーンにシンボライズされるウニの苛立ちには、「家に帰っても、楽しくない」という思いが張り付いていたが、自らが拠って立つ、その小さな世界で、多様なる関係性を繋ぐことで得たものの大きさが計り知れないことは、先生の手紙の意味を反芻(はんすう)しつつ、「能動的観察者」と化し、閉じていく静謐(せいひつ)なラストシーンの中で決定的に回収されたのである。

|

| 階を間違えて帰宅するウニ |

説明描写を徹底して省き、穏やかな律動で、恐怖脱出の適応戦略である「受動的観察者」⇒「能動的観察者」に遷移し、いつしか「能動的表現者」として立ちあげ、日常生活にピタリと張り付いた思春期自我の揺動を、精緻に描き切った映画の感動は深かった。

思春期自我の揺動の煌(きら)めく彩り。

それを存分に感受させ、心に染みる映画だった。

(2021年8月)

0 件のコメント:

コメントを投稿