1 トニー滝谷は、今度こそ、本当に独りぼっちになった

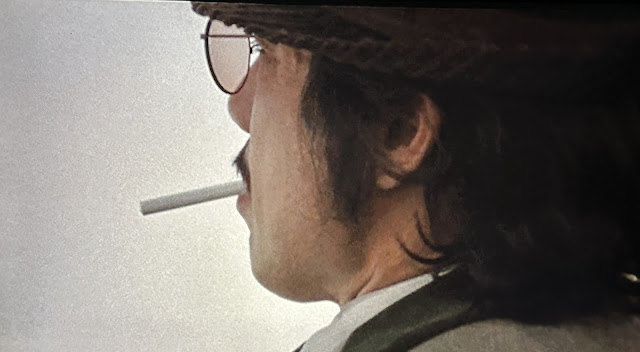

〈トニー滝谷の本当の名前は、トニー滝谷だった…トニーの父親は、滝谷省三郎というジャズミュージシャンだった。太平洋戦争の少し始まる前に、省三郎はちょっとした面倒を起こして、東京から中国に渡った。激しい戦争の時代を彼は上海のナイトクラブで気楽にトロンボーンを吹いて過ごした。そして戦争が終わると、それまでの様々な胡散臭い連中との付き合いが祟(たた)って、長い間、刑務所に放り込まれていた。同じように投獄された連中の多くは、ろくな裁判も受けずに次々と処刑されていった。処刑はいつも、午後の2時に行われた。ある日、何の前触れもなしに中庭に連れ出され、自動小銃で頭を撃ち抜かれるのだ。そこでは、生と死との間には…〉(ナレーション、以下〈〉内はナレーション)

|

| トニー滝谷 |

|

| 次々と処刑されていった |

「髪の毛一本くらいの隙間しかなかった」(省三郎)

〈滝谷省三郎が、げっそりと痩せこけて日本に帰って来たのは、昭和21年の春だった。帰ってみると、実家は大空襲で焼け落ち、両親も、ただ一人の兄も、その時に亡くなっていた。つまり彼は、全くの天涯孤独の身になった…やがて彼は、母方の遠い親戚に当たる女性と結婚した。結婚した翌年に男の子が生まれ、そして、子供が生まれた3日後に母親は死んだ。あっという間に彼女は死んで、あっという間に焼かれてしまった…仲の良かったアメリカ軍の少佐が、妻を喪った彼を親身になって慰めてくれた。そして、自分のファーストネームである、トニーという名前を子供につければいいと言った。これからはしばらく、アメリカの時代が続くだろうし、息子にアメリカ風の名前をつけておくのも…〉

|

| やがて彼は、母方の遠い親戚に当たる女性と結婚した |

「悪くないじゃない」(省三郎)

〈しかし、そんな名前を付けられたお陰で、トニーが名前を名乗ると、相手は妙な顔をするか…〉(ナレーション)

「中には腹を立てる人さえいた」(トニー)

〈トニー滝谷は、そのせいもあって、閉じこもりがちな少年だった。物心ついた時から、父親はいつも楽団を率いて演奏旅行に出ていたし、一人でいることはトニーにとって、ごく自然なことだった…幼い頃は、通いの家政婦が面倒を見てくれたが、中学に上がると、一人で料理を作り、一人で戸締りして、一人で眠った〉

「あの、明日の夕飯は勝手にしますので」とトニー。

「そう。じゃあ」と家政婦。

「おやすみなさい」

「おやすみ」

「特に寂しいとは思わなかった」(トニー)

美術大学に通うトニーが写生をしている絵を見たクラスメイトの女子が、「上手いんだけど、体温が感じられないのよね」と評す。

〈トニーには、クラスメイトたちの言う、芸術性や思想性のある絵画のどこに価値があるのか、さっぱり理解ができなかった。それらはトニーにとって、ただ未熟で醜く…〉

「不正確なだけだった」(トニー)

〈トニーは機械の絵を描くことが最も得意だった。自動車やらラジオやらエンジンやら、そういうものの細部を誰よりも克明に描くことができた。イラストレーターになったのも…〉

「自然の成り行きだった」(トニー)

〈雑誌の表紙から広告のイラストまで、メカニズムに関する仕事なら何でもトニーは引き受けた。仕事をするのは楽しかったし、良い金にもなった〉

トニーの事務所に小沼英子(こぬまえいこ/以下、英子)という女性が出来上がったイラストを取りにやって来た。

|

| 英子 |

「彼女はまるで、遠い世界へ旅発つが鳥が…」(トニー)

〈特別な風を身に纏(まと)うように、とても自然に服を纏(まと)っていた。それから何度か、彼女はトニーの仕事場にやって来た。そして、ある日、トニーは彼女を昼食に誘った〉

「…君みたいに、気持ちよさそうに服を着こなしている人に会ったの、初めてだよ」

「なんか、洋服って、自分の中に足りないものを埋めてくれるような気がして…あたし、我がままなんです。それに、すごい贅沢です。だから、お給料の殆ど洋服代に消えちゃいます」

|

| 英子 |

「僕は画材以外に何もお使うことないな」

後日、省三郎に告白する。

「何か、恋しちゃったみたいなんだよ。初めて結婚っていうことについて考えたよ」

「で、どこが気に入ったんだい?」

「何て言うか、服を着るために生まれてきたような人なんだ」

「ハハハ…そりゃ、いい」

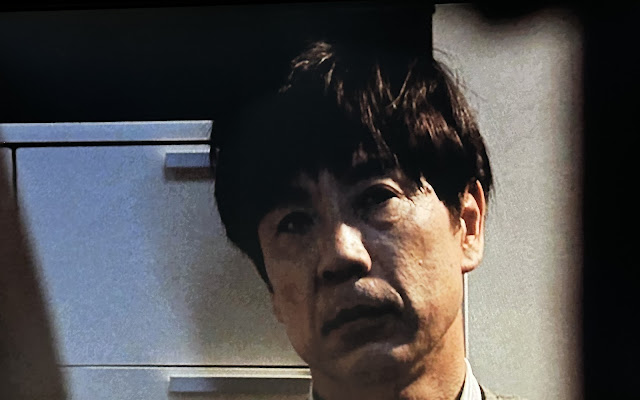

〈省三郎とトニーは、2年か3年に一度くらい顔を合わせるだけだったが、用事が済んでしまうと、二人の間にそれ以上特に話すべきことはなかった。滝谷省三郎は父親に向いた人間ではなかったし、トニー滝谷もまた、息子に向いた人間ではなかった…5度目に会った時、トニーは彼女に結婚を申し込んだ。しかし、彼女には昔から付き合っている恋人がいた。そして、トニーと彼女の間には、15の歳の差があった…“少し考えさせて欲しい”と彼女は言った…孤独とは牢獄のようなものだと、彼は思った。もし彼女が結婚したくないと言ったら、俺はこのまま死んでしまうかも知れない。トニーはそのことをきちんと説明したかった…これまでの人生がどれほど孤独で、どれほど多くのものを失ってきたかということを。そして、彼女がそれを初めて自分に気づかせてくれたのだということを〉

|

| 用事が済んでしまうと、二人の間にそれ以上特に話すべきことはなかった |

|

| もし彼女が結婚したくないと言ったら、俺はこのまま死んでしまうかも知れない |

|

| そして、彼女がそれを初めて自分に気づかせてくれたのだということを |

英子が庭で洗濯物を干している。

〈トニー滝谷の人生の孤独な時期は終了した。朝目覚めると、トニーはまず彼女の姿を探した。隣に彼女が眠っている姿が見えるとほっとしたし、姿が見えない時には不安になった。孤独ではないということは、彼にとって、いささか奇妙な状態だった。孤独でなくなったことによって、もう一度孤独になったらどうしよう、という恐怖に付き纏われることになったからだ。時々そのことを思うと〉(ナレーション)

|

| 孤独ではないということは、彼にとって、いささか奇妙な状態だった |

|

| 孤独でなくなったことによって、もう一度孤独になったらどうしよう、という恐怖に付き纏われることになったからだ |

「冷や汗が出るくらい怖くなった」(トニー)

〈そういう恐怖は、結婚して3カ月ばかり続いた。しかし、また新しい生活に馴染むに連れて、それもだんだん薄らいでいった…二人の結婚生活に影を落とすようなものは何一つ存在しなかった。彼女はかなり有能な主婦であり、テキパキと家事をこなした。しかし、ただ一つだけ、トニーの気になることがあった。それは妻が…〉

|

| 彼女はかなり有能な主婦であり、テキパキと家事をこなした |

「あまりにも多くの服を買い過ぎることだった」(トニー)

〈洋服を目の前にすると、彼女は全くと言っていいくらい、抑制が効かなくなってしまった。一瞬にして顔つきが変わり、声まで変わってしまった。特に酷(ひど)くなったのは、ヨーロッパに旅行に行った時からだった。彼女はその旅行中に、とにかく、呆れるほどの数のブランド物の服を買いまくった。彼女は、ただ魅せられたように片っ端から洋服を買いまくり、トニーは後ろを付いて回って、その勘定を払った。日本に戻って来ても熱は収まらなかった。来る日も来る日も、彼女は洋服を買い続けた。大きな洋服ダンスをいくつか注文しなくてはならなかったし、靴を収納するための戸棚を特別に作らせた。それでも足らずに、部屋を丸ごと一つ、衣装室に改造しなければならなかった〉

|

| 洋服を目の前にすると、彼女は全くと言っていいくらい、抑制が効かなくなってしまった |

|

| 彼女は、ただ魅せられたように片っ端から洋服を買いまくり、トニーは後ろを付いて回って、その勘定を払った |

|

| それでも足らずに、部屋を丸ごと一つ、衣装室に改造しなければならなかった |

省三郎から電話が入り、トニーと英子はクラブへ行き、英子は初めて省三郎の演奏を聴く。

帰路、バーで飲みながら、トニーは英子に語りかける。

「少し、服を買うの控えたらどうだろう…いや、僕は何も、お金のことをだけを問題にしてるんじゃない。君がキレイになるのは、とっても嬉しい。でも、本当にあんなにたくさんの服が必要なんだろうか」

「あたしにも、分かってるの。でも、分かってても、どうしようもないの。奇麗な服を見ると、買わないわけにはいかなくなるの。買うことを、止めることができなくなるの。中毒みたいに…」

「“でも、何とかそこから抜け出してみる”と、彼女は約束した」(英子)

〈一週間ばかり、彼女は新しい洋服を目にしないように家の中に籠っていた。でも、そうしていると、何だか自分が空っぽになってしまったような気がした…毎日、衣裳部屋に入り、自分の服を眺めて過ごした。どれだけ見ていても、飽きなかった。そして、見れば見るほど、新しい服が欲しくなった。欲しいと思うと、もう我慢が出来なかった〉

|

| 欲しいと思うと、もう我慢が出来なかった |

「ただただ、単純に我慢ができなかった」(英子)

〈しかし彼女は、夫を深く愛していたし、夫の言うことは正論だと思った。体は一つしかないのだ〉

「本当に必要ないのよね。こんなに沢山の服」(英子)

|

| 衣裳部屋で |

〈そして彼女は、まだ買ったばかりのコートとワンピースを返品できないだろうかと行きつけのブティックに尋ねた…服を返したことで、少し身体が軽くなったような気がした。でも、信号を待っている間、彼女はずっと、今返したばかりのコートとワンピースのことを考えていた〉

「それがどんな色をして、どんな形をしていたか。どんな手触りだったか」(英子)

信号が青になり、英子は無意識に車を急発進させた。

横から来た車と衝突し、英子は帰らぬ人となった。

遺骨を家に持ち帰ったトニーは風呂に入り、英子が大切にしていた植物に水をやり、ソファに座って咽び泣いた。

程なくして、トニーは英子の体型と同じ、「サイズ7号、身長165センチ前後、靴のサイズ23センチの女性」を条件に、仕事のアシスタントの募集をかけた。

〈応募した13人の女性のうちから、トニーは最も妻の体型に近い女性を選んだ〉

その名は久子。

|

| 久子 |

その久子に、トニーは仕事内容を話す。

「仕事自体は難しくないですよ。毎日9時から5時までここに来て、電話の番をして、私の代わりに原稿を届けたり、資料を受け取ったり、コピーを取ってもらったりするだけですから。但し、一つだけ条件がある。私、妻を亡くしたばかりで…妻の服が、たくさん家に残ってるんですね。殆ど新品か新品同様で。それをここで働く間、制服としてあなたに着てもらいたいなと思ってるんですよ」

「毎日…奥様の服をですか?」

「そう。だから、色々なサイズを採用の条件にしたんです。恐らくあなたは変な話だなって思ってるでしょ。それは自分でも分かってます。でも、他意はない。ただ、妻がいなくなったことに慣れるための時間が欲しいんです。あなたに妻の服を着て、近くにいてもらえば、自分にも、妻が死んでいなくなったことの実感が掴めると思うんです」

〈正直なところ、彼女にはトニー滝谷の言っている話の筋がよく呑み込めなかった。でも、この人はそれほど悪い人ではなさそうだ〉

「奥さん亡くしたことで、ちょっとどこかおかしくなってるんだ。それに何といっても…」(久子)

〈来月には失業保険も切れるし、彼女は働かなくてはならなかった〉

「分かりました。話の筋は、よく呑み込めないんですけど、おっしゃる通りにできると思います」

「そうですか。ありがとう」

「その前に、奥様の洋服を見せていただくなんてことはできますか?」

「もちろん」

「サイズがほんとに合うかどうかとか、試してみた方がいいと思うので」

「もちろん」

衣裳部屋に案内された久子は、気になる服を手に取り、試着を始めた。

〈何百着という美しい服が、そこにずらりと並んでいた。こんなに素敵な服を残して死んでしまうというのは、どんな気持ちがするものだろう、と彼女は思った。服も靴も、まるで彼女のために作られたみたいに、ぴったりサイズが合った〉

試着をしながら、久子は咽び泣き始めた。

〈しばらくすると、トニー滝谷が様子を見にやって来て…〉

「どうして泣いているのかと、彼女に尋ねた」(久子)

「どうしました?」

「すみません。なんか、よく分かんないんですけど、多分、こんなに沢山のキレイな洋服、見たことなかったんで…ごめんなさい。混乱しちゃったんだと思います」

「…とりあえず、一週間分の服と靴を選んで持って帰ってください」

〈それから…〉

「寒くなるといけないから、コートも持っていきなさいと、トニー滝谷は言った」(久子)

〈彼女は、温かそうなグレーのカシミヤコートを選んだ。コートは羽根のように軽かった。そんなに軽いコートを着たのは、生まれて初めてだった〉

衣裳部屋で、ハンガーで釣り下げられ整然と並ぶ服を、ぼんやり眺めているトニー。

〈その服は、妻が残していった影のように見えた…その影は、かつて、温かな息吹を与えられ、妻と共に動いていた影だった。しかし今、彼の前にあるものは、生命の根を失って、一刻一刻と干からびていく、影の群れに過ぎなかった。トニーは…〉

「それを見ているうちに、だんだん息苦しくなってきた」(トニー)

トニーは久子に電話をかけた。

「悪いけれど、事情が変わったんだ。あなたが持って帰った服と靴は、全部差し上げます。だから、このことは忘れて欲しい。この話は誰にも話さないで欲しいんだ」

久子は新しい職場に高級ブランドの服を着て行き、ロッカールームで同僚から何でこんな高い服をいくつも持っているのかと訊かれると、「説明できないの」と答えた。

「それに説明しても、二人ともきっと信じないよ」

〈トニーは結局、古着屋を呼んで、妻が残していった服を全部引き取らせた。彼は、空っぽになったかつての衣裳部屋を、長い間、空っぽのままにしておいた。そして、かつて抱いた感情さえも、記憶の外へと退いていった。記憶は風に揺らぐ霧のように、ゆっくりとその形を変え、形を変えるたびに薄らいでいった。妻が死んだ2年後に、滝谷省三郎が肝臓の癌で死んだ。残されたものと言えば、形見の楽器と古いジャズレコードの山だけだった。レコードは黴(かび)臭かったので、定期的に衣裳部屋の窓を開けなければならなかった。そのようにして、一年が過ぎた。しかし、そんなレコードの山を抱え込んでることが、だんだん煩(わずら)わしくなってきた。トニーは中古レコード屋を呼んで、値段をつけさせた。貴重なレコードが多かったので、かなりの値段がついたが、それも、どうでもいいことだった…レコードの山は消えてしまうと、トニー滝谷は、今度こそ、本当に独りぼっちになった〉

|

| トニーは結局、古着屋を呼んで、妻が残していった服を全部引き取らせた |

|

| そして、かつて抱いた感情さえも、記憶の外へと退いていった |

|

| 残されたものと言えば、形見の楽器と古いジャズレコードの山だけだった |

|

| そのようにして一年が過ぎた。しかし、そんなレコードの山を抱え込んでることが、だんだん煩(わずら)わしくなってきた |

|

| レコードの山は消えてしまうと、トニー滝谷は、今度こそ、本当に独りぼっちになった |

あるレセプション会場で、一人ぽつんと立っているトニーに、一人の男が声をかけてきた。

「実はわたくし、びっくりされるかも知れませんが、あの時、英子に捨てられた男でして…死んじゃったんですってね、あいつ…大変だったでしょ、あいつ」

「別に大変じゃなかったし、もう、忘れたよ…それから、その、“あいつ”って言うの、やめてくれないかな」

そう言って立ち去るトニーに、男が後ろから嫌味な言葉を浴びせかけた。

「やっぱり、あんた、つまんない人だ。あんたの描く絵がつまんないみたいに」

トニーは空っぽのかつての衣裳部屋で座ったり、寝転がったりした。

〈彼は時々、かつて、その部屋の中で妻の残していった服を見て、涙を流した見知らぬ女のことを思い出した。そして、彼女の咽び泣く声が、記憶の中に蘇ってきた…そんなものを思い出したくはなかった。しかし、色んなことをすっかり忘れてしまった後でも、不思議にその女のことを忘れることができなかった〉

|

| そして、彼女の咽び泣く声が、記憶の中に蘇ってきた |

久子はアパートの前で掃除をしている知り合いのおばさんに手袋をあげると言われ、どうでもいい久子は適当にあしらって、電話の呼び出し音がする自室へ帰って行く。

トニーは受話器を持って、しばらく呼び出し音を聞いてから慌てて切った。

机の上には、かつての久子の証明写真と連絡先のメモがあった。

2 初めて愛を知り、その愛を失うことの怖さ

生まれてすぐ母親を喪い、演奏旅行で不在がちな父親に育てられたトニーは、その名前の故に奇異に見られ、閉じこもりがちな少年時代を過ごしたが、いつしか孤独であることが当たり前に育っていく。

|

| 「特に寂しいとは思わなかった」 |

物事に対して、一人で滞りなくこなす性向を作り上げていった彼は、複数の異性と付き合っても、特定他者との親密な関係を築くことがなかった。

それを求めないパーソナリティを作り上げてしまったのである。

これが、トニーの自我が守られる唯一の関係戦略だった。

絶対孤独の様態を見せるそんな男が、大人になってイラストレーターとして成功する。

それは幼少時から大好きな絵に没頭し、トニーの精神性の拠り所になっていく行為の結晶点だった。

特定他者との親密な関係を築くことで得られる感情の一切を封印する男の奇跡が、ある時、唐突にやってきた。

英子との出会いである。

彼女と出会って生涯初の恋をして、初めて自分が孤独だったことに気づく男。

今や、英子を失うことに不安と恐怖を覚えるのだ。

しかし、英子との安定した結婚生活の中で不安と恐怖の感情も消えていく。

心の安寧を自給できる時間の崩壊は、あまりに呆気なかった。

男の奇跡には賞味期限があったのだ。

買い物依存症の英子を事故で喪った衝撃を埋める術なく悶々とし、非日常の日常の一撃に馴致することの艱難さを脱却せんとするが、大きく穿(うが)たれた空洞を埋める方略は限定的だった。

限りなく英子に類似する女性を創り出し、仮構していくこと。

|

| 「毎日…奥様の服をですか?」 |

久子を雇った理由は、その一点のみ。

トニーのグリーフワークの辛い時間が、一歩二歩、動き出す。

英子が残した膨大な服を着せるために久子を雇ったものの、すぐにその試みを中止してしまう。

言わずもがな、久子は英子ではなかった。

分かっていても実行せねばならない男の心の航跡に、寸分の轍(わだち)も見えなかった。

それでも、何かが蠢動(しゅんどう)する。

英子の残した美しい服を試着して、咽び泣く久子が忘れられなかったのだ。

たった二日だけ接しただけだった久子のことだけが男の記憶に残り続け、遂に自分から電話をかけてアクセスしようとするのだった。

それは、自分が孤独であることを思い起こさせ、孤独であることが当たり前に生きてきたトニーに、英子と過ごした短い日常が、孤独から解放された時の思いも寄らない至福の感情だったが故に、自我の底層に押し込めてきた情動の束を喚起させる久子に対して、何某かの救いを求めようとしたからだった。

初めて愛を知り、その愛を失うことの怖さを知った男の残像が、観る者の脳裏に刻まれる秀作だった。

原作にはないこのラストが、私の胸を深々と衝いてきた。

(2025年1月)

0 件のコメント:

コメントを投稿