<お金の臭気に蝟集し、屯するパラサイト家族は済し崩し的に自壊する>

1 「あなたは夫を案じる妻を見事に演じてる。それが本性よ」

|

| ファーストシーン |

野鳥の囀(さえず)りと犬の鳴き声。

これがなければ静止画像だった。

これ以上、望むべくもないと思われるような、モスクワの高級マンションに、緩やかに、たおやかな旭光(きょっこう)が画面一杯に差し込んできた。

一人のふくよかな中年女性・エレナがベッドから起き、昨日もそうであったような日常が開かれていく。

|

| エレナ |

|

| エレナとウラジミル |

まるで、フェルメールの室内画のように、絵画的な構図を印象づける。

隣室で寝ている夫ウラジミルを起こし、朝食をとる。

悠々自適な日々を送るウラジミル。

下半身の処理と家政婦を「兼務」する、中年女性の名はエレナ。

エレナのその日の行動を、カメラが追っていく。

団地に住む息子の家族を訪ねるのだ。

|

| 息子家族を訊ねるため外出するエレナ |

平然と言い切る息子のセルゲイ。

孫のサーシャの進路の助力を求めたいのだ。

|

| 左からセルゲイの妻ターニャ、エレナ、セルゲイ |

|

| 団地 |

|

| 団地近辺 |

|

| セルゲイ |

以下、母子の会話。

「あの人の気持ちも察して」とエレナ。

「サーシャを知っているし、他人じゃないだろう、友達も同然だ」とセルゲイ。

「誰にでも優しいけど、社交的じゃないの」

「ケチなだけだろ」

「彼の気分を害したら、それこそ援助は無理よ」

「はっきりさせて。将来がかかってる。大学に入れなければ、軍隊に行けとでも?」

「大学に口利きできる人に、20日までに払わないと。時間がないの」

これは、セルゲイの妻ターニャの言葉。

|

| セルゲイと妻ターニャ |

「相談してみるわ」とエレナ。

そんな会話を残して、自宅マンションに戻るエレナ。

夜になって、夫婦は隣接する別々の部屋で、別々のテレビを観て、就寝する。

いつものように朝がきた。

「メモを読んだ。事情は分った。だが、あの成績では大学は無理だ。軍隊に入るのが一番だと思うが。君の息子の家族を養う義務など、私にはない。冗談じゃない。私は君と暮らしているんだ。君の親族とじゃない。3年前に貸した金はまだ返してもらってないぞ」

|

| 「君の息子の家族を養う義務など、私にはない」 |

ウラジミルの正当な意見に、本音を吐露するエレナ。

「それはそうだけど、息子の事情も考えて欲しい」

「もう甘やかさん。今の状況を教訓に、自分で乗り切ることだな」

「自分の娘にも、その“教訓”を押しつけてみたら?」

どうやら、これがエレナの、それ以外にない稚拙な切り札のようだった。

ウラジミルの癇(かん)に障(さわ)るのは、自明だった。

「娘は関係ないだろ!なぜ、娘のことを持ち出す!…私だって、精一杯努力したさ。でも娘は、母親そっくりになった。楽しいことにしか関心がない。快楽主義者にな」

ここまで激昂した後、涙ながらのエレナの表情を見て、結局、エレナの言う通りになった。

翌日、スポーツジムに通い、トレーニングを行うウラジミル。

ところが、これが裏目に出る。

直前でのエレナとのセックスで、体力を消耗し切ったことが原因か、ウラジミルは心臓麻痺で水泳中に倒れ、救急入院するに至る。

「覚えているか?君と、こうして出会った。…戻りたいよ。ここでも、今でもなく、10年前にな。今は、それだけが望みだ。…君は根っからの看護師だ。おかげで助かった。君が看護してくれたから」

このウラジミルの言葉は本音である。

看護師であったエレナと、大富豪のウラジミルが、階級の壁を超えて見知りになり、再婚するに至った心理的経緯が、この言葉に凝縮されていた。

そんな夫婦が10年の歳月を経て、今や、階級の壁を乗り越えられず、一方(エレナと息子の家族)が他方(ウラジミル)に完全依存しているというシビアな現実を炙(あぶ)り出していた。

このシビアな現実に大きな不満を持つ女性がいる。

ウラジミルの一人娘であるカテリナである。

エレナから連絡を受け、そのカテリナが父の救急入院を知り、夫を看病するエレナのもとにやって来て、敵対的な会話を繋いでいく。

「カテリナ、お願いがあるの。彼には安らぎが必要よ。愛情を示してあげて。今はそれだけでいいの。あなたたち、めったに会わないでしょ。電話もしないし、よくないわ。今回のことは…」

この会話は、エレナから開かれた。

「親不孝な娘の罪ね…いいこと、エレナ。あなたは夫を案じる妻を見事に演じてる。それが本性よ」

いきなり、最も言いたいことを、カテリナは言い放つ。

|

| カテリナ |

「死んだら忘れるくせに。元看護士だからって、上から目線で、お説教?ほっといて」

「お父さんが、気の毒だと思わない?」

「答えは、“クソ喰らえ”よ」

この発展性のない会話の後、エレナは正教会で祈りを捧げる。

|

| 正教会で祈りを捧げるエレナ |

一方、父の病室を見舞ったカテリナは、その自堕落な性格を露わにする。

「私の娘だとは思えん時がある」

辛辣な父の言葉である。

「その目が節穴でよかった。自慢の娘になれなくて、最高に幸せよ。パパは、お金が唯一の生きがいだった」

「そうやって、私の人生を査定するつもりか?金は大切だ」

「そうでもない」

「自分が稼がないから、そう言えるんだ」

「私を甘やかしたせいよ。何もかも与えて」

「責めているのか」

「いいえ。これからもよろしく」

2 有産者を駆逐・解体した無産者が、今、堂々と夢の世界を占有する

ウラジミルは無事退院し、いつもの日常性が戻ってきた。

しかし、寝たきりになり、自宅介護を受ける初老の富豪には、有産階級であるが故の悩みを抱えていた。

遺産相続の問題である。

救急入院で気弱になったウラジミルが、遺言の問題をエレナに切り出したのは、退院後、まもない頃だった。

「そんな話聞きたくない」とエレナ。

「重要なことだ。君には正直でいたい。君と話す必要があるんだ。私には君と娘以外は、他に誰もおらん。私の死後は、娘がほとんどの財産を相続する。そして、君は配偶者として、年金を受け取る。今後の生活費には充分だと思う。何か言いたいことはあるか?」

間髪を容れず(かんはつをいれず)、エレナは反駁(はんばく)する。

「ええ、あるわ。それはね…今の話とは別のことだけど、言っておきたいの。サーシャのことなの」

「君の息子が面倒を見るべきだ。金が惜しいわけじゃない」

「そうでしょうね。娘に全部、渡す気でしょ」

「娘にはすべて渡さない。君は知らんだろうが、多少は良識のある子だ」

「でも自堕落だわ」

「その話はよさんか。娘は人と違っているだけだ」

ここで、今まで見せたことのない無念の表情を浮かべつつ、エレナは声高に言い放った。

「私の息子や孫とは大違いよ!何てことを…何様のつもりよ。ただ、人より財産が多いってだけでしょ!そんなもの変えられる」

「どんなふうに?」

「“弱き者”が先よ」

「聖書のおとぎ話だ。“平等と友愛のみが、あなたに見出されんことを”君にはすべきことがあるだろう」

「ええ、たくさんあるわ」

|

| サーシャのことを持ち出すエレナ |

そう言って、その場を去ろうとするエレナに、決定的な言葉が放たれる。

「遺言書の下書きをしなくては。明日、弁護士が来る」

エレナは、言われた通り、ウラジミルに紙とペンを渡した後、息子セルゲイに電話し、ウラジミルの言葉をそのまま伝えた。

「ケチ!」と口走るセルゲイ。

相変わらず職に就くことなく、「完全依存」のこの家族には、「無産階級」としての「権利」にのみ拘泥する風景に変化が見えない。

そんな家族に「完全依存」され、有産階級の夫を持つ、この直後のエレナの行動は常軌を逸していた。

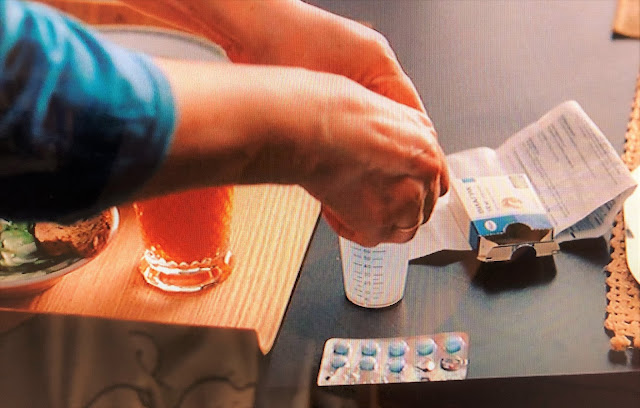

書棚から医学書を取り出し、夫が常用していたバイアグラの効能・副作用を詳細に調べ、それが心臓疾患に致命傷となる事実を確認する。

|

| バイアグラの効能・副作用を調べるエレナ |

そのバイアグラを、錠剤のまま夫の処方薬に加え、昼食の際に服用させるのだ。

ウラジミルが昼寝に入ると、エレナは自室に戻るが、激しい心の動揺を隠せない。

壁面に溢れるほどの家族の写真を飾った一点に目をやり、自分の若き日のポートレートを凝視する。

たった今、自分が遂行した犯罪行為との整合性の希薄さは、罪悪感を必死で押さえる情動系の氾濫なのか。

夫の部屋に向かう女が、そこに最近接する行為に躊躇し、煩悶する。

漸(ようよ)うとしてドアを開け、動くことのない夫の姿を視認したエレナは、その場にへたり込む。

部屋に入って、夫の脈を取り、その死を確認すると、散乱する遺言書の下書きを搔(か)き集め、キッチンに入り、一切を燃やし尽くすのだ。

その後、救急車を呼び、医師は心臓病の罹患者にバイアグラが禁止されている常識を問うが、エレナは、バイアグラの服用の事実を知らなかったと答え、結局、事件性が疑われることなく、葬儀のシーンに繋がっていく。

遺体を視認し、嗚咽するカテリナと、思い切り号泣するエレナ。

葬儀後、ウラジミルの部屋を片づけたエレナは、夫の金庫の金を全て持ち出し、弁護士事務所で、遺言書がなかったことで、遺産の分割相続が決定されるに至る。

一切が成功裏に終始したエレナが、セルゲイ一家を列車に乗って訪ねるが、エレナを運ぶ当該列車が急停車する。

列車と接触した馬が絶命したのだ。

このメタファーには、夫殺しのエレナの記憶が鮮明に想起されるが、そこに、「注意しないと死んでしまうぞ」という類の「再構成的想起」(記憶の書き換え)によって、女の自我が負った何某(なにがし)かの罪悪感を希釈させる含みを持たせているのか。

正直、私にはよく分らない。

「彼(ウラジミル)も、ようやく役にたったか」

母エレナが犯した犯罪を知る由(よし)もなく、サーシャの大学の入学資金を得て欣喜雀躍(きんきじゃくやく)するセルゲイの、能天気な性格が露呈する。

団地が停電する中で、サーシャは家を飛び出し、不良仲間と合流し、焚き火をしている不良グループを襲撃する。

不良グループの一人に殴られたサーシャらの襲撃は、一敗地に塗れ(いっぱいちにまみ)れ、不良少年たちは逃げ去っていく。

救いようのないカットが連射する。

ラストシーン。

|

| サーシャ |

逝去したウラジミルの高級マンションに、この親子三代の家族は引っ越し、天国の如き生活を存分に謳歌する。。

ウラジミルの広いベッドで、家族の安寧の象徴を示唆する、赤ん坊(エレナの孫)が午睡(ごすい)し、眼を覚ます。

有産者を駆逐・解体した無産者が、今、堂々と夢の世界を占有するのだ。

馬を轢(ひ)き殺した無産者が、まるで何事もなかったように天下を取ったのである。

峻烈(しゅんれつ)な映像提示である。

ファーストカットと対称性を成し、高級マンションの一室に光が灯り、夕暮れの光景を映し出す。

ラストカットである。

3 「お金」の心理学

|

| 「お金がないなら刷ればよい」 現代貨幣理論と左傾化、日本にも意外な政治勢力より |

交換可能性の高さ(交換手段)と、価値基準としての利用性(尺度手段)、そして、長期に及ぶ貯蔵可能性(貯蔵手段)などの特徴を備えていることが、私たちが普通に使用している、手段としての「お金」(通貨)の実態である。

「心の尺度としてのお金」が、それと関わる行動・感情・態度・認知の個人差の問題として、一貫して心理学の重要なテーマになっている。

多くの場合、「心の尺度としてのお金」が、私たちの〈幸福〉の実感の様態を表現していると言えるからである。

|

| イメージ画像 |

お金(通貨)が、感情・情動傾向を数値化する尺度になっている例証を挙げれば、民法上の被害者の損害賠償訴訟において、債務者(加害者)の収入可能性をも易々と超えてしまう賠償額を算出する事態でも自明である。

|

| 物への損害賠償 |

また、個人・組織において、「占有する貴重な情報」は、「営業秘密」の不正開示に関わる「不正競争防止法」に背馳(はいち)しない限り、それ自身、金銭に換算できてしまうのだ。

「レバレッジ効果」(少ない資金で大きな金額を取引できる)を有する「デリバティブ」(株式・債券などから派生した商品)、「CDS」(債務不履行を補填する金融派生商品)もまた、「金融商品」としての通貨であり、綺麗事さえ言わなければ、私たちの〈幸福〉の実感は、お金に対する態度の問題に帰結してしまうのである。

|

| レバレッジ効果 |

|

| デリバティブ |

お金に対する態度の問題において、その行動的側面は、お金をどのように使用するかといった現象に収斂され、また、感情的側聞は、お金の入手・使用・貯蔵に対し、どのような気分・情動が生じるかという現象に収斂される。

そして、感情的側聞で重要なのは、心配や安心といった下位尺度(内包される相関因子)の処理の問題である。

これは不安という要素の両極にあると考えられる。

この不安こそ、お金に対する態度の問題の根柢にあると、私は考えている。

|

| お金に対する不安(イメージ画像) |

安心は〈幸福〉の実感に近接し、心配は〈不幸〉の実感に近接する。

前者は、喜びの継続力を保持し、後者は、恐怖の継続力を保持する。

お金に対する不安の強度が、しばしば、私たちの感情的側聞を混乱させ、その自己像を歪めてしまうのである。

その不安の強度が延長されてしまうとき、私たちの人格像が変容してしまう危うさを胚胎(はいたい)する。

「お金の破壊力」。

これが、心理学的に最も厄介な問題になるのだ。

|

| お金がないと起きる【脳科学的悲劇】 |

お金に対する態度が、私たち個々の倫理的信念と関連するからである。

お金を使う能力の高さが、その主体の〈幸福〉の度合いを決定づけるのである。

無論、〈幸福〉の度合いは相対的なものである。

|

| イメージ画像 |

しかし、相対的なものでありながら、自らのサイズに見合わないほど、莫大なお金を手に入れてしまった結果、感情的側聞としての不安に苛(さいな)まれ、心配が昂じて、〈不幸〉の実感に近接し、且つ、それが自己膨張してしまったら、その主体の〈幸福〉の度合いが、済(な)し崩し的に自壊する確率を高めていくだろう。

人間の脆弱性。

これを軽視できないのだ。

以上の問題意識を抱懐(ほうかい)して、本作の登場人物の心の風景を考えてみたい。

4 お金の臭気に蝟集し、屯するパラサイト家族は、済し崩し的に自壊する

この映画で起こったこと。

一人の有産階級の富豪がいて、その富豪を精神的・生活的・性的な側面で、献身的に支える一人の女がいる。

前者がウラジミルで、後者がエレナ。

はっきり言えば、この関係の本質は、無産者が供給する「家事・万全」・「性・万全」と、有産者が供給する「生活・万全」という、「ギブ・アンド・テイク」の関係であると言える。

|

| 「ギブ・アンド・テイク」の関係を保持するエレナとウラジミル |

だから、「君は配偶者として、年金を受け取る。今後の生活費には充分だと思う」というウラジミルの遺言は正当であり、全く問題がない。

その有産性によって、自堕落な娘を育てた男ウラジミルには、今や、物理的に最近接し、先の側面で共存するエレナの存在のみが、男の生活的基盤に離れることなく喰い込んでいる。

また、男の精神的・生活的基盤になっているエレナは、有産者ウラジミルの存在によって、10年間の精神的共存の経緯の中で、初めて籍を入れてから2年間という時間が、「生活・万全」を保障する「ギブ・アンド・テイク」の関係性を手に入れる。

ところが、無産者のエレナは、夫の適切な遺言に感情的に反発する。

「“弱き者”が先よ」と言い放ったのだ。

ここで言う「弱き者」とは、全く働く気がない、エレナの息子セルゲイ家族のことを指す。

特に、学力もなく、勉強に不熱心で、乱闘事件を起こすバカ息子サーシャの、大学入学の口利きのためだけに、ウラジミルから金をむしり取ること。

|

| エレナとサーシャ |

あろうことか、「息子家族の生活扶助」を、事もなげに申し入れたのである。

これが、「“弱き者”が先よ」という言辞の内実である。

従って、「生活・万全」に加えて、有産者が供給する条件の中に、「弱き者・万全」という「テイク」を含めてしまったら、間違いなく、この関係性は瓦解する。

なぜなら、この夫婦の関係が「ギブ・アンド・テイク」ではなく、「ギブ・アンド・テイク・テイク」の関係性にまで膨張してしまうからである。

かくて、「ギブ・アンド・テイク・テイク」の関係性を拒絶した有産者ウラジミルは殺害される運命を免れなかったわけだ。

|

| 毒殺されるウラジミル |

―― ここで、人間関係を経済の尺度で分けてみたい。

経済の尺度で分けた人間関係には、5つのパターンがあるというのが、私の定義である。

その1 「自立扶助型」。

これは、自立的な男(夫)と女(妻)の「ギブ・アンド・テイク」という関係性を示すもの。

その2 「自立共存型」。

これは、男女(夫婦)共に、自立的に共存する男女関係を示すもの。

その3 「建前共存型」。

これは、経済的に脆弱な男(夫)の建前=虚栄を、女(妻)が保証しつつ、共存する男女関係を示すもの。

その4 「建前依存型」。

これは、経済的に脆弱な男(夫)の建前=虚栄を保証してもらいつつ、女(妻)に依存する男女関係を示すもの。

その5 「全面依存型」。

これは、いずれの側からの、一方的な依存の関係性を示すもの。

以上、5つのパターンの中で、映画の登場人物の関係の様態は、パターン1とパターン5に集約される。

パターン1のケースは、前述の通り、ウラジミルとエレナの「ギブ・アンド・テイク」の関係性。

|

| 「ギブ・アンド・テイク」の関係性 |

そして厄介なのは、パターン5の「全面依存型」の関係性。

これも、前述の通り、ウラジミルとエレナ+「息子家族の生活扶助」という、不公平で理不尽な「ギブ・アンド・テイク・テイク」の関係性。

「弱き者・万全」という「絶対正義」を全面に押し出す狡猾(こうかつ)さこそ、究極の強請(ゆす)りであると言っていい。

|

| 「全面依存型」の関係性 |

―― ここで、「お金」の心理学を想起してみる。

本来、お金は、人間が生きていくために、より豊かで、文化的な生活を具現するための道具であり、その報酬が〈幸福〉の度合いを高めていく得難い価値を付与する。

しかし、この映画の登場人物は、十分なお金を手にしている有産者も、犯罪によってお金を手に入れた無産者たちも、いずれも、その目的である〈幸福〉という報酬を手にすることはできていない。

前者は、拝金主義によって娘を甘やかし、自立を阻んで愛情関係を構築し得なかったばかりか、最後は、お金のために呆気なく命を奪われてしまう。

一方、有産者を宿主とするパラサイト家族は、自立し得る

何某(なにがし)かの努力をも怠り、寄生によって得た十分過ぎるお金を、徒(いたずら)に蕩尽(とうじん)する運命をトレースする印象を拭えない。

そのパラサイト家族に貢ぐために再婚相手を殺した母親は、永遠に息子家族にお金を与え続けざるを得ないだろう。

彼らがお金を食い潰してしまう近未来のイメージは、動物学による自然の摂理としての「共食い」を表象させるのだ。

自らのサイズに見合わないほど、莫大なお金を手に入れてしまった結果、お金を使う能力の低さが露わになり、早晩、「お金の破壊力」に打ちのめされ、却って、〈不幸〉の実感に近接し、お金の臭気に蝟集(いしゅう)し、屯(たむろ)するパラサイト家族は、済(な)し崩し的に自壊する確率を高めていくに違いない。

愚かさは、弥増(いやま)しに、愚かさを巣食い、その愚かさによって蹴散(けち)らされていく。

愚かさは、お金で決済できないのだ。

―― どうやら、この映画には、有産者・無産者を問わず、どれほどの金を手に入れても、「この程度の生活しか作れない」というメタメッセージが隠し込まれているようだ。

登場人物たちを動かす射程には、健全にお金が回り、人々が豊かになっていく希望の欠片(かけら)も拾えない、ロシア社会の〈現在性〉をシンボライズしているのか。

健全なお金の使われ方が崩れている社会の不幸。

社会全体に蔓延する無力感、漂動する空虚感。

普通の生活の只中に、静かに浸透している犯罪の臭気。

労働生産性の低い無産者たちの絶望的な情景。

思うに、ソビエト連邦崩壊後の大国ロシアの変貌の様相は、私たちの想像をはるかに超えている。

|

CSTO加盟国

GUAM加盟国

その他の加盟国

|

|

| ビシュケク(キルギス共和国の首都)で2008年に集合したCIS(独立国家共同体)加盟各国の指導者(ウィキ) |

|

| ソ連崩壊https://oyakochoco.jp/blog-entry-1428.html |

―― 以下、本稿の最後に、物語の社会的背景として見過ごせない「ロシアの現在」に言及したい。

5 映画作家としての自負が炸裂し、その冷厳な視線で、文化フィールドにおけるエクスプロージョン(爆発)を惹起させる熱量

|

| ソビエト連邦崩壊 |

ソビエト連邦が崩壊した1991年。

大規模、且つ、短期間に、多くの国営企業が民営化され、「オリガルヒ資本主義」が台頭した。

30代の青年層が、タダ同然で国有財産(国営企業)を手に入れた。

大多数の国民の不満を余所(よそ)に、政治と新興財閥の癒着は、腐敗の温床を形成していく。

エネルギーや資源関連の産業は、構造上、産業分野における独占的傾向が強く、競争原理が働きにくい状況から経営の不健全性、不透明性が問題となっていった。

「7人の新興財閥がロシアの富の50%を支配している」

エリツィン大統領と癒着し、「オリガルヒ」の代表的人物として知られる、ボリス・ベレゾフスキーの言葉である。

|

| ボリス・エリツィン(ウィキ) |

|

| プーチン時代に失脚・亡命したボリス・ベレゾフスキー |

|

| オリガルヒ |

|

| 「オリガルヒの一部は島と引き換えに経済特恵が欲しい」、週刊「ロシアから見た日本」より |

貧富の差の加速的拡大は、約束済みだったのだ。

アメリカで惹起したサブプライムローン問題を起点に、2007年に顕在化した世界金融危機で、多くの新興財閥が没落の危機に瀕(ひん)したが、驚くべきことに、財閥たちは息を吹き返した。

|

| 2008年9月15日、連邦倒産法第11章を申請したリーマン・ブラザーズの様子(ウィキ) |

|

| 2007年世界金融危機・2006年1月–2008年11月までのダウ平均(ウィキ) |

政府の富豪救済策が大きかったと言われている。

プーチンの改革は成功したのか。

彼の親族たちが、相次いで富豪化する現象は、いつも見るネポテイズムの風景として、私たちの視界に焼きついている。

現在、ロシアは世界最大の小麦輸出国になった。

|

| ロシアは世界最大の小麦輸出国 |

新たな利権を求め、穀物商社や輸送インフラを買い漁(あさ)る。

石油、金融、建設という主要分野が、政権に近い企業の支配下に移り、今や、ITや穀物も標的になっている。

発端は、ロシア石油大手ユーコスの脱税事件として巷間を騒がした「ユーコス事件」。

破産宣告を受け、解体された事件の衝撃度は、超ド級の破壊力を孕(はら)んでいた。

【ユーコス事件 ロシア石油大手ユーコスが2006年に巨額の脱税などの罪で破産宣告を受け、解体された事件。03年にホドルコフスキー社長ら幹部が脱税などの罪で逮捕、起訴される前後から、同社に対する執拗な捜査が続いた。解体により主な資産は競売を通じて国営石油ロスネフチに移った。

事件の背景にはプーチン政権と同社長の政治的対立や同政権による石油部門の支配など政治的な動機があったとされた。プーチン大統領の「側近中の側近」のセチン・ロスネフチ現社長が事件を主導したといわれる】(日経電子版 2014・7・28)

|

| ロスネフチ本社(モスクワ/ウィキ) |

|

| イーゴリ・セーチン(ロスネフチ社会長/ウィキ) |

「オリガルヒ」の象徴的実業家で、「石油王」のミハイル・ホドルコフスキーへの容赦なき「弾圧」。

|

| ミハイル・ホドルコフスキー(ウィキ) |

|

| モスクワの裁判所で公判中、被告席に立つホドルコフスキー受刑者(2004年12月20日)https://www.afpbb.com/articles/-/2177901 |

「オリガルヒ」に対するプーチン大統領の粛清と言われている。

かくて、ホドルコフスキーは逮捕・収監され、のち恩赦と国外亡命、そして今、ロシア民主化を標榜(ひょうぼう)し、プーチン批判を繰り返し発信している。

そのプーチン大統領と中国の習近平国家主席。

「大ユーラシアパートナーシップ」構想と「一帯一路」(「シルクロード経済ベルト」)構想。

|

| 「一帯一路」構想 |

|

| 世界は変わる!プーチン大統領「大ユーラシア経済」構想!中国等を入れた『大ユーラシア・パートナーシップ』創設 |

|

| 中露関係は「離婚なき便宜的結婚」 |

【2000年にプーチン大統領が就任すると、国境問題などのトラブルになる事案はなるべく早めに解決するスタンスを鮮明にします。そこでかねてからの懸念だった中露の国境問題を、2004年に等分割することで解決します。08年にロシア・ジョージア(グルジア)戦争が起き、ロシアは国際社会で孤立します。特に、アメリカはロシアに激しく反発したため、ロシアはアメリカへの対抗意識をより鮮明にしますが、ロシア1国ではとてもではないが敵わない。

|

| 南オセチア紛争(ロシア・グルジア戦争)/攻撃を受けたツヒンヴァリのロシアJPKF基地。ロシアの支援を受けて分離独立を認めないグルジア軍が侵攻した事態に対して起こった、ロシア軍とグルジア軍の戦争で、21世紀最初のヨーロッパの戦争(ウィキ) |

そこで、徐々に関係が良好になりつつあった中国との仲をより深めようとします。ただ、2000年代半ばに経済面でピークを迎え、国力にも勢いがあった当時のロシアは、中国と協力姿勢を取りつつも、強気な態度でした。

そうした態度が明らかに変わったのが、14年のウクライナ危機です。それまではロシアから中国への天然ガス輸出問題でも価格面で相いれず、交渉が決裂していたのが、ウクライナ危機が起きると、欧米からの経済制裁と石油価格の暴落などにより、ロシアは経済的に苦境に立たされました。中国側の譲歩もあったと言われていますが、ロシアも譲歩し、天然ガスの価格問題が妥結しました。その天然ガスの輸送のために、「シベリアの力」という新しいパイプライン計画が発表され、現在建設が進んでいます】(「『ロシアと中国 反米の戦略』廣瀬陽子教授インタビュー」より、部分的に引用)

|

| 2014年ウクライナ騒乱/キエフの独立広場にて、政府軍と抗議者との争乱で、ロシアのクリミア併合及び軍事介入の火種になった(ウィキ) |

|

| 廣瀬陽子(ひろせようこ)教授 |

この二つの構想を連携させるとする共同声明を発表したのが、2015年5月8日。

米国の影響力を削(そ)ぎ落す巨大経済圏の形成が目的だ。

そして、2019年12月3日。

ガスプロムと中国石油天然気集団によって、中露天然ガス供給パイプラインが稼働し、歴史上初の中露ガスパイプラインが開通するに至った。

今や、ロシアは、国家が経済を管理・主導する「国家資本主義」の様相を鮮明にしている。

中露が、共に「国家資本主義」の大国となり、未知のゾーンを抉(こ)じ開けているのだ。

【実質20年間、君臨するプーチン大統領に対する世論の過半数が、引退しても、与党「統一ロシア」党首などで指導的地位の継続を望んでいるという現実は、プーチンの更なる長期支配を切望するもので、この国の「民主主義」のレベルの衰退を示唆し、いよいよ「国家資本主義」の相貌を顕在化してきたと言える】

|

| 統一ロシア・2008年4月の党大会にて拍手の中立ち上がるプーチン(ウィキ) |

―― そんな渦中で、民間の活力が権力的に奪われている現実を、この国で、世界で最も評価されるロシアの映画作家が沈黙するわけがない。

だから、この映画を創ったか否か、私は寡聞(かぶん)にして知らない。

|

| アンドレイ・ズビャンギンツェフ監督(ウィキ) |

|

| 「裁かれるは善人のみ」より |

然るに、この作品のあとに控える「裁かれるは善人のみ」を観れば、母国の腐敗に憤るアンドレイ・ズビャンギンツェフ監督の、映画作家としての自負が炸裂し、その冷厳な視線で、文化フィールドにおけるエクスプロージョン(爆発)を惹起させる熱量が、観る者にひしと伝播してくるのが実感できる。

凄い監督だ。

ハネケ監督・アスガー・ファルハディ監督と並ぶ、現代で最も重要な映画作家として、私はアンドレイ・ズビャンギンツェフ監督を最大級に評価している。

|

| 「愛、アムール」演出中のミヒャエル・ハネケ監督 |

|

| アスガー・ファルハディ監督 |

|

| アンドレイ・ズビャンギンツェフ監督https://shibuya.uplink.co.jp/event/2015/41144 |

思い切り主観的な物言いをすれば、ごく一部の例外があるにせよ、日本の数多の映画監督には、彼らの足元にも及ばないように思われる。

それにしても、この映画は凄かった。

「裁かれるは善人のみ」もそうだったが、フィリップ・グラスの音楽の荘厳さは、観る者を釘付けにする肉感的魅力に溢れていて、脳裏に深く鏤刻(るこく)され、心に縫い込まれるようだった。

|

| フィリップ・グラス(ウィキ) |

そして、階級が違う登場人物たちの誰にも、安直に感情移入させないようなキャラクターを設定していること。

就中(なかんずく)、「無産者」に飛び切りの「善人」を無前提にキャスティングすることを確信犯的に排除していること。

だから、一筋縄ではいかない映画になった。

|

| 長編デビューの大傑作「父、帰る」 |

【参考・引用資料】

「お金に対する態度に関する心理学的研究の動向」より 「『政府系が市場奪う』 ロシア、国家資本主義鮮明に」(2019・12・25 日本経済新聞 電子版より)

(2020年2月)

0 件のコメント:

コメントを投稿