1 「彼らは政府を恨んでる。何をするか分からない。全員逮捕して法廷で裁くべきです。扇動した者たちには厳罰を」

ソビエト連邦 ノボチェルカッスク

1962年6月1日

共産党市政委員会(生産担当)に所属するリューダは、上司のロギノフの家で朝を迎えると、すぐに食料買い出しに出かける準備をする。

物価高騰と物不足の不満をぶちまけるリューダに対し、男は反駁する。

「共産党の中央委員会の説明は、こうだ。“この変化は近い将来、生活水準の向上という結果として現れる”」

「疑問だわ。スターリン時代は、物価が下がったのに今は逆。共産主義で物価が上がるなんて。訳が分からない」

|

| リューダ |

|

| ロギノフ |

そう言うや、リューダが店に行くと、多くの市民が押し寄せ、食料を求めて群がっている。

リューダは党員特権で裏口へ廻り、必要な物資を受け取るのだ。

自宅に戻り、元コサック兵の父にタバコを与え、工場に勤める18歳の娘・スヴェッカに身だしなみについて小言するリューダ。

|

| リューダとスヴェッカ(左) |

自宅でも物価高騰と物資不足、給料が減らされるという噂など、将来への不安の話題ばかり。

市政委員会に出席するリューダが現状報告をしていると、外でサイレンが鳴り、ロギノフが電話を取ると、市内最大の電気機関車工場の操業が止まったことを知らされる。

工場でストライキが始まったのである。

地区委員会書記のバソフが対策を練ることになるが、自分たちの責任を追及されることを恐れて、ロギノフとリューダらは不安を募らせ、責任をなすり合う始末。

「終わりだ。私は党を追われて、田舎の学校長をやらされる…厳しい処罰が下る。全部我々のせいにされるぞ。明日は君も党員資格を剥奪され、僻地の技師に左遷だな」

「犯罪よ。これは犯罪だわ。工場労働者は無知です。何も知らない彼らに、良からぬことを吹き込む輩が大勢いるのよ。我々の見落としです。確認が不十分だった」

「俺は確認した…」

「カフェでおしゃべりだけね」

不毛な議論の応酬だった。

電気機関車工場に集まった幹部たちを前に、書記のバソフは怒りまくり、罵倒する。

「あいつらは暴徒だ!国営工場の労働者がストなど。なぜ社会主義体制下でストが起こり得るのだ!」

|

| 地区委員会書記バソフ |

そこで、ロギノフがバソフに進言する。

「労働者に呼びかけを。昨日、賃下げがあったんです。大幅に」

「賃下げだと?何をどう呼びかけろと言うんだ」

「落ち着かせてください…賃下げを見直すと伝えては?」

意を決して、バソフはバルコニーに出て、「増産がかなえば、まもなく商店やカフェに畜産品があふれることだろう…」と呼びかける。

しかし、労働者の抗議の声に掻(か)き消され、バソフは為す術もなく退散する。

その直後だった。

会議室に石が投げ込まれ、バソフは軍隊を要請するが、更に投石が激しくなり、委員会の面々は建物の奥へ避難するが、労働者に包囲され、外には出られないと言うのだ。

一方、KGBのヴィクトル(名前は公式HP参照)は、デモ参加者の写真をチェックしながら扇動者を特定し、逮捕するように指示する。

|

| ヴィクトル |

そこに、モスクワから国防次官がやって来て、彼らの失態を難詰(なんきつ)する。

「ニキータ・フルシチョフの命令により、中央委員会のトップが2時間後にここに来る。派遣されるのは、同志コズロフと同志ミコヤン」

|

| 国防次官(左) |

武器を持たない多数の部隊が到着するという報告を受けるや、国防次官は直ちに武装を命令する。

「プリエフ司令官が、銃器の持ち出しはならんと」とフェドレンコ。

「政府の代わりに命じる。兵に銃器を携帯させろ…フルシチョフは仰天している。バソフが向上に閉じ込められて、出られない事態にな」と国防次官。

閉じ込められていたバソフらは、軍隊が到着し、狭い通路を潜(くぐ)り抜け救出される。

中央委員会のトップらとの会議で、コズロフ(注)が口を開く。

(注)ソ連共産党幹部フロル・コズロフのこと。

「何か有益な材料はないか?事実を市外に知られたくない」

|

| コズロフ(左)とミコヤン(中央)、国防次官(右) |

各部門の担当者が報告する。

「電波障害を発生させ、周辺を封鎖しました」

「夜間も検問を行い、ハエ一匹、通しません」

「各所を守るために、505連隊を市内に配備」

「KGBによれば、町にいる半数が服役経験者らしい。犯罪者たちを制圧する策はあるかね?」とコズロフ。

横に並ぶ第一国防次官が立ち上がる。

「地元企業における離職率は、非情に高い水準にあります。ずさんな経営が続く工場では、労働者の3分の1が出所したての連中です」

ここで今まで黙っていたミコヤン(注)が、譲歩案を提示するが、同意を得られなかった。

(注)ソ連共産党幹部アナスタス・ミコヤンのこと。

ここで、中央の幹部が仕切る会議を聞く多くの党員らに埋もれていたリューダが、矢庭に発言する。

「全員、逮捕すべきです」

参加者すべてが、リューダを振り返る。

「今のは誰だ?」とコズロフ。

リューダは立ち上がり、名前と市政委員会の生産部門の担当であると答えた後、持論を続けた。

「第20回党大会(注)後に、政治犯が戻って来た時のことを忘れたのですか?彼らは政府を恨んでる。何をするか分からない。全員逮捕して法廷で裁くべきです。扇動した者たちには厳罰を」

「地元の意見は君と異なるようだ。同志ミコヤン」とコズロフ。

(注)ソ連共産党第20回大会(1956年2月)のこと。フルシチョフによるスターリン批判が行われ、個人崇拝・暴力革命を否定し、資本主義体制との平和共存を目指す。「雪どけ」と言われ、世界に衝撃を与えた。

|

| 第20回党大会で演説するフルシチョフ第一書記(ウィキ) |

リューダの提案を受け、発砲を命じるコズロフに対し、プリエフ司令官が反論する。

「私は銃器の持ち出しを禁じました。軍による市民への発砲は憲法違反です」

|

| ブリエフ司令官 |

このソ連軍の原理原則の言辞を無視し、コズロフは改めて命令を下すのだ。

「ただちに、兵士たちに銃器を携帯させろ」

コズロフはリューダの意見が正しいと評価した後、「何より、この事実が外に漏れることがあってはならん」と、道路の封鎖を命じた。

この一言で、不毛な議論の応酬がハードランディングしていくのである。

2 「スターリンの存命中は黙ってた。なぜ皆、黙ってたの?死んだとたんにたたいて、自分たちは責任逃れ」

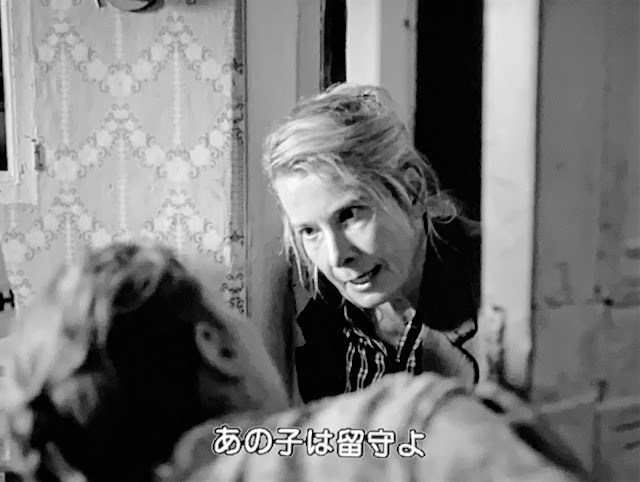

家に帰ると、スヴェッカが市政委員会に、工場の皆ときちんと訴えると話すが、リューダは外出を禁止する。

「民主主義なんだから、抗議するのは自由よ…私には権利がある」

「外出は許さないからね。町は軍隊だらけよ」

「軍隊は市民を撃ったりしないよ。なぜ、モスクワから人が?フルシチョフの命令ね」

「あの人は、スターリンを霊廟から撤去した」

「レーニンの隣には置けない。彼は独裁者だった。罪もない人々を殺した」

「彼の何を知ってるの?」

「全部よ。フルシチョフが教えてくれた。第20回党大会で彼を糾弾した」

「スターリンの存命中は黙ってた。なぜ皆、黙ってたの?死んだとたんにたたいて、自分たちは責任逃れ」

「皆、スターリンを恐れていたのよ。ママだって」

「民主主義」という言葉に驚かされるが、しかし、少女の捨て台詞を聞くなり、リューダは思い切りスヴェッカを叩いてしまう。

本質を衝いていたからだ。

ショックを受けたスヴェッカは、家を出て行ってしまう。

リューダは泣きながら、父親に聞こえるように訴えるが、父親は徐(おもむろ)に、古い箱に仕舞っていた聖母マリアのイコンと、コサック時代の軍服を取り出し、身に着けるのである。

「そんな記章を着けてたら投獄される」

「墓に入れてくれ」

それが、コサックとして生き抜いてきた老人の唯一のアイデンティティーだった。

1962年6月2日

委員会に出勤したリューダは家に電話をし、スヴェッカがサンドイッチを食べて家を出て行ったと知らされる。

そこに、ロギノフが緊急事態を告げる。

「3千人の群衆が町に向かってる。レーニンの肖像を掲げ、中央との交渉を求めてる。向かう先は、この委員会だ」

「軍隊が通すわけないわ」

「だと思うが、他の工場も合流してる。総勢5~6千だと危ないぞ」

モスクワは電話をしても出ないと言い、市政委員会のメンバーたちは、一様に頭を抱え込む。

バソフからの電話が入ったのは、デモ隊が間近に迫って来た時だった。

「何をやってる!群衆に向き合え。彼らと会って話し合うのだ」

電話を切ったロギノフは言い捨てる。

「モスクワの連中は、彼らに死ねと言うのか?」

為す術もない状況下で、ロギノフは皆にウイスキーを振舞う。

そこに警備を押しのけ、デモ隊が共産党本部の建物に雪崩れ込んで来た。

メンバーは非常口の梯子(はしご)を下りていく。

一人遅れたリューダは、若いスナイパー(カッコウ)が建物の最上階に上るのを目撃する。

委員会の会議室に入ったデモ隊は、室内の物を破壊し、バルコニーでデモ隊にアジテーションするのだ。

「連中は話もせずに逃げた!ソビエトを支える赤軍司令官たちよ、どういうことか説明しろ!」

「ここにコニャックとサラミまである!」

兵士らが増強され、乱入したデモ隊は排除され、今度は彼らがバルコニーから群衆に呼びかける。

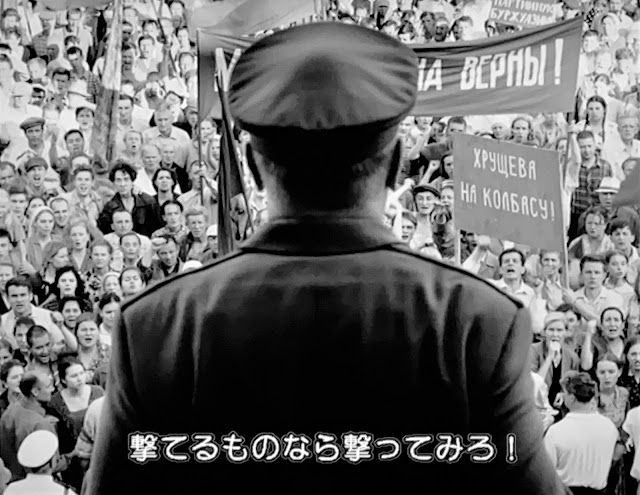

「早急に広場から退去せよ。さもないと発砲する!」

「撃てるものなら撃ってみろ!」

リューダらは、打つ手なしの状態で裏庭に屯(たむろ)していた。

その時、銃声が鳴り、軍が空に向かって発砲した。

それを聞いたリューダは、デモ隊のところに走っていくと、銃撃でパニックとなり、逃げ惑う人々に、スヴェッカの所在を訊ねて回る。

|

| スヴェッカを探すリューダ |

次々に、銃丸に斃(たお)れる民衆。

遺体がトラックの荷台に乗せられ、流血の惨事が収まると、リューダはスヴェッカの友人の家を訪ねるが、居所は分からない。

次に病院へ向かい、群がる人々を押し分け、市政委員の特権で中に入れてもらう。

KGBのヴィクトルが、病院の看護師一人一人に、今回の事件の守秘義務の確約を取っている。

「“〇〇は××に雇われるにあたり、6月1日から2日に、ここで起きた事件に関して、守秘義務を負うものである。秘密を漏えいした際は、刑法により、死刑を含む厳罰に処されることを了承する”」

名前と日付を書かせ、署名させるのだった。

「秘密って何ですか?」と看護師。

「何でもない。何も起きなかった。相手が誰でも“知らない”で通せ」とヴィクトル。

しかし、その女性がデモ隊にいたことが分かると、別室に連れられて行った。

リューダは、遺体安置所でスヴェッカを探すが、見つからず、隣接する病院でケガ人を探そうとするが、知り合いの看護師に隔離エリアで、守秘義務があるからと連れ出される。

「ここへ来たケガ人は、二度と帰れないよ。皆、病院を怖がって家に隠れてる」

看護師長の助言である。

その夜、リューダの家に、ヴィクトルがスヴェッカの件で捜査にやって来た。

「罪状は何?」

「法廷で決まる。扇動罪なら懲役3年か、それ以上でしょうね」

「私が出頭させますよ。国の力で更生させる」

「その言葉を信じますよ」

そしてオフレコだとして、「扇動者もいれば、乗せられただけの者もいます。全員逮捕はありえん」と言って、ヴィクトルは帰っていく。

夜間外出禁止令の中、父親は、1920年代のドン地方で起きた略奪を訴える姪からの手紙をリューダに読んで聞かせたが、ここでも、二人の話は噛み合わない。

アパートの住人が軍に連行され、射殺される現場を目撃するリューダ。

彼女の中で、何かが壊れていくようだった。

3 「共産主義以外の何を信じれば?全部、吹っ飛んでしまえばいい。全部、吹き飛ばして、一からやり直すの」

1962年6月3日。

リューダは、ヴィクトルから声をかけられ、娘の情報を聞く。

安置所には遺体が8体しかなく、もう一度行くと話すリューダに、ヴィクトルはそれを制止する。

「遺体は、もっとあるが、安置所には収容されない。よそから呼ばれた警察官が、町の外に埋めてる」

「どこ?行ってみるわ」

「娘さんは町で潜伏を」

「そうかもしれないけど、行ってみる」

「町は封鎖されてるんだ。ハエ一匹、出られない」

「何が何でも行く」

リューダはヴィクトルの運転で市外へ出ようとして軍の検問で連行されてしまうが、ヴィクトルが上手く取り成し、突破する。

遺体を埋めたという巡査を連れ出し、埋葬場所を案内させようとするが、守秘義務があり、知らないと言い張るので、ヴィクトルが銃で脅し、8人分の遺体を埋めた村の墓地へと案内させるのだ。

青いリボンの少女の遺体があったかを問うと、巡査は「ああ。いたよ」と認めたばかりか、「遺体の足を持ったら、靴下の穴からつま先が出てた」と言い切ったのである。

巡査のこの言葉を受け、動揺するリューダ。

あの日、娘は確かに穴の開いた靴下を履いていたのだ。

|

| 穴の開いた靴下を履くスヴェッカ |

埋めた場所を示す巡査。

必死の形相で、リューダは土を手で掘ろうとするが、ヴィクトルに止められ、号泣する。

車内で酒をがぶ飲みしながら、祖国を称える歌を歌うリューダ。

「おお 我が同志 力の限り母国を守れ…」

いつしか、声を合わせるヴィクトル。

リューダが、KGBが銃撃したことを詰ると、ヴィクトルは即座に反応する。

「口を慎め。君はすでに危うい」

湖のほとりに車を止め、リューダは娘が産まれた経緯を話す。

開戦時に前線で看護師をしていたリューダは、1943年のクルスクの激戦(注)で死んだ兵士の子を身ごもり、スヴェッカを産んだが、彼は妻帯者だった。

(注)史上最大の戦車戦と言われる独ソ大戦車戦のこと。ソ連軍の勝利で第二次世界大戦の転換点になった。

|

| クルスクの戦い |

本物の英雄だったと話すと、ヴィクトルが笑う。

「共産主義以外の何を信じれば?全部、吹っ飛んでしまえばいい。全部、吹き飛ばして、一からやり直すの」

リューダが手を洗いに湖に入っていくと、向こう岸で馬と遊ぶ子供たちの穏やかな光景が目に入った。

車に戻ったリューダは、感情を爆発させる。

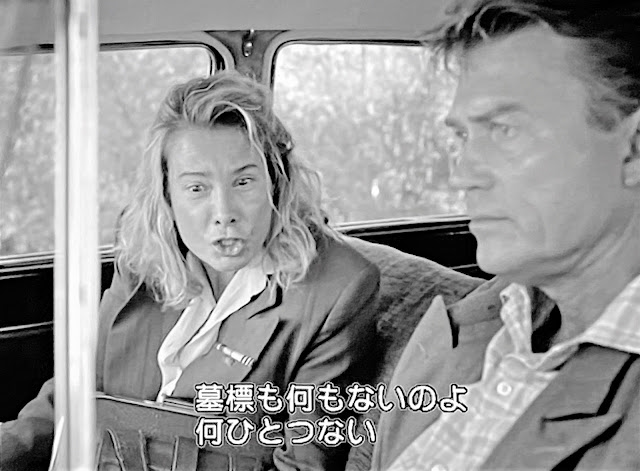

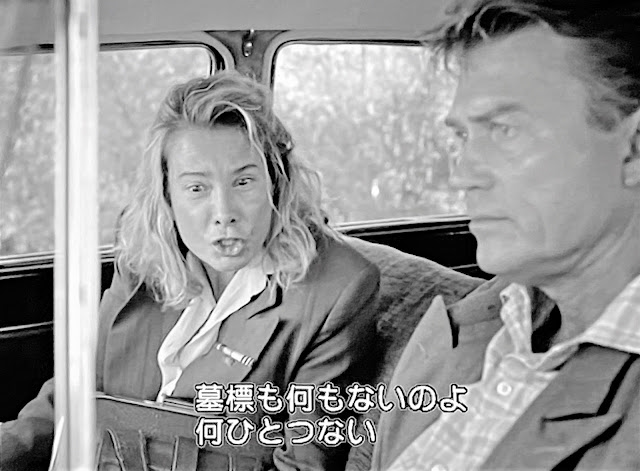

「どうしてこんなことが許されるの?知らない人の墓の上に、墓標も何もないのよ。棺もないんだから。分からない。なぜ遺体を隠すの?」

「記憶から消すためだ。噂にならんように」

「そうか、市民を撃ったのは犯罪だ。どうすれば、記憶から消せるの?あの子の墓参りは?どこへ行けばいいの?」

「機密だから記憶できない。語れない」

「そんなの、おかしいわ。同胞の遺体に、あんな仕打ちを」

「確かに。そうだな」

「…スターリンが恋しい。彼がいなきゃ、革命は無理よ」

二人が戻った広場では、虐殺などなかったかのように、ダンスパーティーが開かれていた。

|

| 虐殺の地が洗浄され、記憶が消されていく |

本作で最も重要な構図である。

ヴィクトルはリューダを家に送ると、帰りざま声をかける。

「また会える?」

この言葉で、危険を冒してまで、ヴィクトルがリューダに協力してきた動機が明らかにされる。

更にヴィクトルは、「何かあれば力になる」と、スヴェッカのパスポートをリューダに渡す。

「いいね?力になるよ…信じてくれ」

念を押すヴィクトルに対し、無言でパスポートを受け取り、去って行くリューダ。

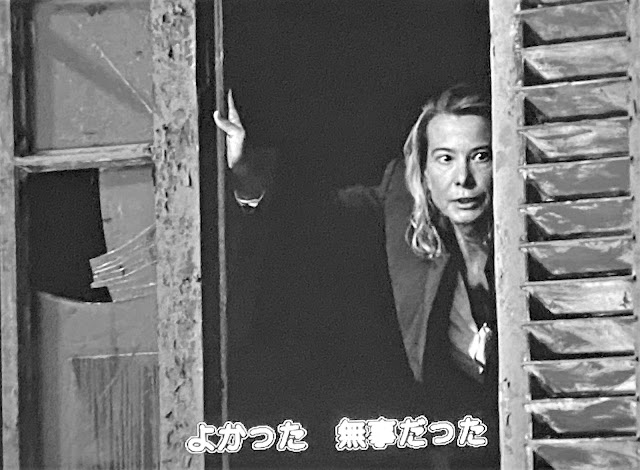

家に戻ると、父親がトランクにスヴェッカの荷物を詰めていた。

スヴェッカが家に帰り、屋根に隠れているのだ。

「よかった。無事だった」

結局、スヴェッカは友人宅にいて、盗聴を恐れて電話もできなかったのである。

「私、牢屋に入れられるのかな。KGBに?」

「連行されたりしない。そんなことありえない。未来はある」

リューダが旅券もあるし、手を貸してくれる人もいると話すとスヴェッカは混乱するが、包み込むような母親の温(ぬく)もりが、凍り付く娘の心を、何もかも浄化していく。

スヴェッカをリューダは屋根の上で抱き締め、存分に鎮めているのだ。

「無事でよかった。安心して。これから良くなるからね。良くならなきゃ。必ず良くなる」

ラストシーンである。

【KGBの公式データによると死者26人、負傷者数十人、逮捕者数100人を出し、7人が処刑された。非公式のデータでは死者100人とされる】

4 他言無用の「赤い闇」が今、暴かれていく

ノヴォチェルカッスクは、かつて、帝政ロシアの忠実な軍事力となり、7万の兵力を率いてナポレオン戦争に参戦し、オデッサ(現オデーサ/ウクライナ南部)で起こった「戦艦ポチョムキンの反乱」を弾圧し、ロシア革命において赤軍とも戦い、ドン川流域に勢力を持った「ドン=コサック」の旧首都である。

|

| ノヴォチェルカスク電気機関車工場(蜂起の初発点) |

ここで起こった「ノヴォチェルカスク虐殺事件」は粗筋でトレースした通りで、酸鼻(さんび)を極める凄惨な事件だった。

フルシチョフ政権による経済・貨幣改革(注)の頓挫に起因し、工場労働者の大幅な賃金の賃金の切り下げによって、最貧層の労働者の生活が立ち行かなくなり、レーニンの肖像を掲げる激越なデモに雪崩れ込んでいく。

|

| ニキータ・フルシチョフ |

(注)10ルーブルを1ルーブルにするという、1961年以前のルーブルのデノミ(通貨の切り下げ)が実施されても、物価上昇(肉と乳製品の価格が2~3倍)を抑えられなかった。

事件の発火点になった電気機関車工場の場合、ノヴォチェルカスク市で低資金で働かされていた工場だったから、「蜂起」という過激な行動に振れていった。

|

| 発見されたノヴォチェルカスクのストライキの写真 |

しかも、この現状に対して、工場監督者と共産党市政委員らはデモを防ぐ手立てを取らなかったから、蜂起と化してしまうのだ。

市政委員会のみならず、バソフ地区委員会第一書記や党中央委員会コズロフをも、打つ手なく動揺する無能無策ぶりは、映画の前半で執拗に描かれていたから、観ていて容易に了解し得る。

蜂起の主体となった電気機関車工場の非武装の労働者らは、この事件によって死刑に処せられる。

彼らが蜂起によって死刑に処せられるとは考えていなかっただろうが、それでも南ロシアのノヴォチェルカスクの住民は、勇猛果敢なドン=コサックの末裔だから、そのDNA を受け継いでいるのだろう。

ここで想起するのは、蜂起に対する弾圧を求めた典型的なスターリニストである物語の主人公リューダが、ドン=コサックだった父と交わした短い会話。

「どうして、こうなったの?かつての指導者を、今は皆がなぶり者にしてる。あの頃は誰が味方で、誰が敵かハッキリしてた。今じゃ自分の娘のことも分からない。スターリンを失ったからよ。そうでしょ?何とか言って!」

「ああいうのは懲りた。じきに死ぬ俺は幸せだ。全部、焼き捨てろ」

「父さん自身も?」

「あの頃は誰が味方で、誰が敵かハッキリしてた」という言辞の怖さを認知し得ないスターリニストの追憶は、嫌味で括られるだけだった。

1920年代のドン地方で起きた略奪を訴える姪からの手紙を、リューダに読んで聞かせるエピソードも胸を衝く。

「受け取って、すぐ、俺は村に飛んで帰ったんだが、遅かったよ。母娘は死んで、溝に捨てられてた。素っ裸でな。恐らく強姦されたあげくに殺されたんだろう」

「じゃあ、他に方法があったとでも?ドン地方で悲劇が起きたのは事実よ。豪農も白軍もコサックもひどいことをした。何をしたかは、ショーロフの小説(注)も」

「事実を小説に書いたなら、ショーロフは生きていないかもな。…つまりドン地方に神はいないって話だ。このことは、じっくり話し合わないと」

明らかに抗議デモに賛同する父と、スターリニストの娘の間に横たわる重くて、厚い壁を打ち抜けない関係の冷厳さが透けて見える。

(注)「静かなるドン」のこと。ロシア革命に翻弄されたドン=コサックの生きざまを描いた大長編文学。

更に、ソ連共産党幹部アナスタス・ミコヤンの発言が印象深い。

「ドン川とノボチェルカッスクは、歴史的に見ても危うい地域だ。その事実は忘れてはならないと思う。ここを拠点とする反革命のコサックは、ソビエトの体制に絶えず抗ってきた。辛抱強く、緊張感を取り除いていくのが得策だ。問題を解決していこう、じっくりと…明日、事態が収拾したら、彼らと話し合おう」

|

| ミコヤン(党中央の左から二人目) |

しかし、この譲歩案は呆気なく不採用になるが、本質を射抜く正論を却下したことのツケが回ってくることになるのだ。

コサックの自尊感情を掬い取れず、デモ参加者全員の逮捕を求めるリューダの意見が、コズロフに受容されたからである。

しかも、物騒なレクチャーが、映画の中で拾われていた。

ヴィクトルが車の中で、防衛次官から、自ら遂行してきた処刑の仕方を教えられる剣呑(けんのん)なエピソードである。

「溝の縁に並ばせて、頭に袋を被せる。厄介なのは手の処理だ。1人に1メートル20の麻縄を使う。両手を合わせた、その上に、縄を二重に巻き付ける。縄の両端を、手の間に入れて一気に引く。それで手かせ(束縛)の完成だ。いまだに、目を閉じたままでも縛れる」

「労働者たちにも一理ある。ここは社会主義国家。権利を求めてるだけさ。共感できる…この社会は外には誇れない」

労働者たちの権利を理解できていても、処刑を遂行する。

民主主義や人権は制限され、労働組合は傀儡の御用組合となる社会主義国家であるからだ。

御用組合を拒否し、デモンストレーションで暴走する労働者には、処罰以外の選択肢がない。

それだけだった。

リューダもまた、この狭隘な思考に漬かっているから、クローズド・サークル(出口なし)の状況に閉じ込められていた。

|

| 中央委員会のトップとの会議に出席するリューダとロギノフ |

「グループシンク」(集団思考の弊害)である。

ところが、共産主義のイデオロギーを、自らが拠って立つ観念系の基軸とし、〈生〉を支え切った時間の束が、リューダの内側で揺らいでいく。

デモに参加していた娘のスヴェッカが行方不明になり、射殺されたのではないかと疑い、この不安が一気に膨張し、居た堪れなくなるのだ。

だから、映画の過半は、娘の身を案じる一人の母親の葛藤と煩悶をフォローし続けていく。

僅か3日間という短いスパンの中で、この感情の漂動が危ういまでに凝縮している。

娘への愛情の強さが、拠って立ってきた観念系を限りなく相対化し、一人のスターリニストの土手っ腹を穿(うが)つのだ。

「虐殺」と「墓標も棺も何もない」という、とうてい受け入れ難い現実を目の当たりにして魂が震撼する。

如何にせば、この徒(ただ)ならない状況に適応していくか。

この根源的テーマが問われているのである。

「スターリンが恋しい」

KGBのヴィクトルに放った言葉である。

リューダにとって、もう、そこにしか縋るものがないようだった。

思えば、ロシア人の国家アイデンティティーが凝縮した「大祖国戦争」という栄光のうちに、歴史を繋いできた人々にとって、まさにスターリンこそ、そのシンボリックな英雄以外の何者でもなかった。

|

| モスクワのクレムリンにて撮影。大祖国戦争戦勝60周年を祝う飾り(ウィキ) |

|

| スターリン |

彼がたとえ、「大粛清」と呼ばれる負の歴史を刻んだにしても、それは、「反革命」に対する防衛的闘争の産物であり、革命を遂行するためには、「じゃあ、他に方法があったとでも?」(リューダの言葉)という、相対思考を崖際で攻め落とす空疎な反応で切り返す。

|

| 1930~50年代までの粛清による犠牲者を弔う墓碑(ウィキ) |

相対思考を蹴散らす、「大祖国戦争の英雄」という「絶対記号」だけが虚空を舞うのだ。

120万人の戦傷者を出した「スターリングラードの戦い」(1942年8月から翌2月まで)に象徴されるように、世界に類を見ない犠牲を払いながら、スターリンと共に対ナチ戦争勝利を勝ち取った、誇り高き「大祖国戦争」の記憶を持つロシア国民にとって、スターリンの存在を切り離すことは殆ど不可能だった。

|

| スターリングラードの戦い/突入するソ連兵(1943年)(ウィキ) |

|

| スターリングラードの戦い/市街に転がる兵士の遺体(ウィキ) |

|

| スターリングラードの戦い/終結後の市街中心部(ウィキ) |

「スターリンが恋しい」というリューダの含意は、この文脈のうちに収斂され、凍結されていくだろう。

そのリューダは、全てフルシチョフの失政に帰結させるのか。

それでも、この国は凛とした共産主義国家ではないのか。

ではなぜ、虐殺の広場を、ダンスパーティーの享楽のスポットに差し替えねばならないのか。

「虐殺」と「墓標も棺も何もない」記憶が瞬時に消されてしまう共産主義国家とは、一体、何なのか。

他言無用の「赤い闇」が今、暴かれていく。

それなら私は、娘と共に手を携え、新たな時間を切り開く旅に打って出る。

今、それだけが私の真実なのだ。

そこにのみ、リューダのアイデンティティーが映えている。

【思うに、虐殺の広場をダンスパーティーのスポットに差し替える類の記憶の抹消は、この国の常套手段だった。繰り返される戦争犯罪をブラック・プロパガンダ(相手に責任転嫁する)によって、「ブチャでフェイクニュースが作られました」(ラブロフ)などと言い放ち、涼しい顔で遂行する悪辣(あくらつ)さに絶句する。2022年4月8日に日本で公開されたばかりのこの映画は、プーチンのウクライナ侵略を彷彿させるのに充分過ぎる作品だった】

【参照】 「ソ連の血の日曜日:1962年のノヴォチェルカスク虐殺事件」

(2022年8月)

.JPG)

.jpg)

0 件のコメント:

コメントを投稿