|

| マチルド(左)とシスター・マリア |

<「暗闇で叫んでも、誰も応えない」冥闇の世界 ―― それが十字架だった>

1 「この恐ろしい出来事と、信仰の折り合いがつきません」

修道院から戒律を破って逃げ出した一人の修道女。

フランス赤十字の病院に駆け込み、助産の助けを求めるが、ポーランド人は無理だと断られる。

|

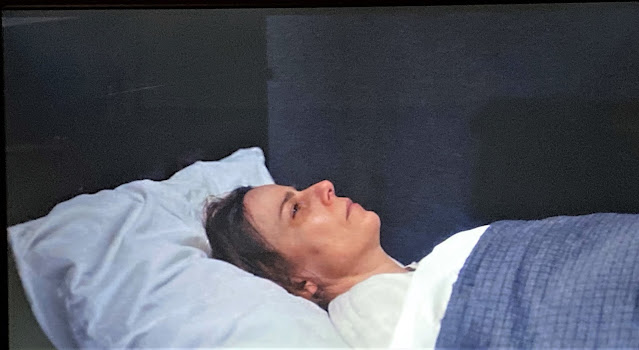

| マチルド |

対応したのは女医マチルド。

彼女が窓の外を見ると、追い返したはずの修道女が、祈りを捧げている。

直ちに、修道女の意を汲んで、マチルドは彼女と共に修道院へ病院車を走らせた。

到着すると、臨月の女性が苦しんでいた。

マチルドは即座に手術を施し、赤ちゃんを取り上げた。

それを見守る院長マザー・オレスカとシスター・マリア。

|

マザー・オレスカ

|

| シスター・マリア |

「“讃歌”の時に来て。夜明けの祈りよ。皆が祈っている間に中へ」とマリア。

翌日、マチルドを連れて来た修道女は叱責を受ける。

「もう二度としないように」とマリア。

「8日間、部屋で祈りなさい」とオレスカ。

そして、夜明けの祈りの最中に、マチルドは再び修道院を訪れる。

出産したシスター・ゾフィアの手術の手当てをしたが、産まれた新生児は既に叔母に預けられ、修道院にはいなかった。

更に、もう一人、妊娠中のシスターが倒れたのを知らされると、マチルドはオレスカに呼ばれ、状況の経緯の説明を受ける。

|

| シスター・アンナ(中央) |

「独軍に占領された後、ソ連軍がやって来た。ソ連兵が、この修道院に侵入してきた時は、まるで悪夢のようだった…乗り越えられたのは、神のお陰よ。兵士たちは数日間いた」

「何人が身ごもったの?」

「7人。ゾフィアを除けば6人」とマリア。

「神以外の助けもないと。専門家が必要よ。ポーランド赤十字の助産師を」

「そんなことをしたら、修道院が閉鎖される。ここを出て、恥をさらすことになる。町中のさらし者よ。死のうとする者も多い」とマリア。

「だから、秘密を守らないと」とオレスカ。

「このままじゃ…」

「手助けします」とマリア。

「どちらにしろ、天国に旅立つだけ。大切なのは命よ」

「誰も修道院には入らせない」とオレスカ。

「ならいいわ。上司に報告する」

そう言って、部屋を出ると、マリアが追いかけて来た。

「院長が許可を…あなた以外は認められない」

その夜、マチルドは同僚の医師サミュエルと酒場で語り合っていた。

マチルドは労働者階級の娘で、両親が共産主義者で、自分もその影響を受けたと吐露する。

「両親は収容所で死んだ…もうフランスには戻らない。自由だ。君は?」

|

| サミュエル |

ユダヤ人のサミュエルの話を聞いたマチルドは暗い面持ちになるが、憂鬱なのは嫌だというサミュエルに誘われ、ダンスを踊る。

その夜、マチルドのアパートで二人は結ばれた。

教会では、オレスカが妊娠したシスターの相談を受けていた。

「この恐ろしい出来事と、信仰の折り合いがつきません。神の花嫁になる覚悟でしたが、これが思し召しとは」

|

| シスター・アンナ(左) |

「思し召し?」

「出来事は神のご意向では?」

「ご意向はわかりません。確かなのは神の愛のみです」

「私の中に宿った命が、じき姿を現します。神は私にどうしろと?」

「ひざまずいて、祈りましょう。それが唯一の慰め」

並んで祈る二人。

出産したゾフィアにマリアが慰める。

「厳しい試練だけど、信仰と使命感をさらに強くしてくれる」

|

| ゾフィア(左) |

後任の神父が来ないが、2か月後に「誓願式」(入会後に、終生、神に奉献することを誓うカトリック教会の儀式)を行うので、それまでにマチルドの診察を受けるようにと、オレスカはシスター全員を前に訓示した。

早速、シスターたちが順番にマチルドの診察を受けていく。

中には、診察を拒否する者もいた。

「地獄へ行きたくない」

ポーランド語を通訳するマリアはマチルドに説明する。

「罰を恐れてるの…現実はどうあれ、貞節を守る必要があるの」

「凌辱されたのは、わかるけど、私はどうすればいいの?」

「複雑よ。肌を見せてはいけないので。人に触らせるのも罪だから」

「危険を冒して来てる。診察中だけ、神を脇に置けないの?」

「そういうわけには…説得してみる」

しかし、順番を待つシスターは一人もいなくなっていた。

その帰路、マチルドはソ連兵に車を停止され、レイプされそうになり、激しく抵抗する。

将校に制止され、最悪の事態は避けられたが、通行止めで再び修道院へ引き返さざるを得なかった。

ショックを受けたマチルドは、修道女たちの「夜明けの祈り」に聴き入る。

そんな中、ソ連兵が修道院に押し掛けてきた。

シスターたちは逃げるが、ソ連兵は敵を匿っていると決めつけ、修道院内を隈(くま)なく捜索しようとする。

ソ連兵の前に立ち塞がったマチルドは機転を利かせ、チフスが流行していると告げ、彼らを追い返すのだ。

マチルダに礼を言うオレスカ。

しかし、そのオレスカもまた、ソ連兵にレイプされていたのだった。

マリアも堪えきれず、嗚咽する。

「どんなに祈っても、心が慰められないの。毎日、あの時の光景が甦ってくる。男たちの臭いまで。彼らは3回来た。毎回必ず…殺されてもおかしくない。殺されなかったのは奇跡よ。私は、まだ運がいい方なの。ここへ入る前に恋人がいたから。でも、大半が処女だった」

「それでも、信仰を失わない?」

「信仰というのは…最初は子どもと同じ。父親に手を引かれて安心する。そして、ある時、父親が手を離す時が。必ずやってくる。暗闇で叫んでも、誰も応えない…不意に襲われ、心を打ち砕かれる。それが十字架よ」

その直後、シスターたちがマチルドの元に走り寄り、口々に称(たた)えながら彼女を抱擁する。

「私たちを見捨てないで」

「あなたは救世主よ」

しかし、「救世主」のマチルドがフランス赤十字に戻ると、上司の大佐から無断外出を厳しく咎められるのである。

|

| マチルドとサミュエル(左) |

マチルドが置かれている状況はシビアになっていく。

2 「何が起きても、立ち向かうつもりです」

「昼間は来られない。監視されているの」

今度は、自転車で夜間に修道院に往診するマチルド。

妊婦たちの診察を行い、彼女らの本音を聞いたりする。

体調が悪いというオレスカの部屋に行き、診察すると進行性の梅毒に罹患していた。

しかし、それでも治療を拒む院長オレスカ。

その夜、一人の妊娠を隠匿していたシスターが突然出産したが、マチルドはマリアにその新生児を院長に報告させず、別のシスターに授乳させ、命を守ろうとした。

いつしか、マチルドとマリアとの間には、心を許し合う友情が芽生えていた。

マリアは修道院に初めて来たときの服をマチルドに着せながら、談笑する二人。

フランス赤十字では、上司による本国からの任務終了命令が齎された。

そんな折、マリアから急患の知らせがマチルドに入った。

ここで、マチルドは初めてサミュエルに事情を話し、彼の協力を求め、2人で修道院へ向かった。

2人で手分けして、妊婦の診療に当たるのだ。

新生児の発育も順調で、出産したルドヴィカに替わって授乳したゾフィアは、新生児にヘレナと名付けて可愛がった。

|

| ゾフィア(左) |

マリアは、明日ルドヴィカの親族に預け、そのあと院長に報告するとマチルドに話す。

ところが、その新生児の存在に気づいたオレスカが、ヘレナを抱いたマリアを呼び出し、厳しく叱責する。

「フランス女をかばってる。初めから信用してなかった。彼女が秩序を乱したのよ」

「秩序は以前から乱れていました」

「もう結構!」

そう言うや、オレスカはヘレナを取り上げ籠に入れ、雪の積もる森へと出て行った。

それに気づいたゾフィアは、泣きながら後を追うが見つからない。

|

| 新生児を籠に入れ、修道院を出るオレスカを目視するゾフィア |

オレスカは森の奥深くにある十字架の前に籠を置いて引き返し、祈りを捧げる。

|

| ルドヴィカが産んだ新生児が遺棄される |

修道院に戻ったゾフィアは悲嘆にくれ、自殺してしまうのだ。

|

| 悲嘆にくれるゾフィア |

|

| 飛び降り自殺するゾフィア |

マリアは、ゾフィアが産んだ子を預けた先の叔母の家に、その死を報告に行くが、引き取られた事実がないと知り、衝撃を受ける。

すべては院長の独断で、新生児は遺棄されていたのである。

マリアは激しくオレスカを難詰するが、全く取り合うことはなかった。

そして今、イレナのお産が始まった。

|

| イレナの分娩 |

駆けつけるマリアが新生児を取り上げる。

事態が急転していく。

フランス赤十字では、母国フランスへの引き揚げの準備が着々と進んでいた。

いつものように、バーでサミュエルと飲みかわし、ダンスをしているところに、マリアらシスターが新生児たちを連れ、助けを求めて来た。

その中に、オレスカに妊娠の悩みを相談していたシスターもいた。

|

| シスター・アンナ |

自分の子を抱きながら、マリアと語り合う。

「昨夜、やっと問題の答えが見つかった」

「どんな問題?」

「私は母親よ。これからもずっと。私の子よ。愛される権利がある」

「どうするの」

「別の道を進むことにする…あなたに感謝してる。決して忘れない」

そこにマチルドが入って来て、いい考えがあると伝える。

その考えとは、行き場のない孤児たちを修道院が預かり、共に暮らすことで、生まれた赤ちゃんを育てていけるという提案だった。

当然ながら、修道女が産んだ赤ちゃんとの共生も可能になる。

その申し出に、オレスカは、もう抵抗できなかった。

「恥と不名誉から皆を救おうと、進む道を誤りました」

そう言うなり、一人、部屋から出て行った。

|

| 病に伏すマザー・オレスカもまた「事件」の犠牲者だった |

3か月後。

|

| 孤児院と化した修道院 |

フランスへ帰ったマチルドの元に、マリアからの手紙が届いた。

赤ちゃんを抱いたシスターたちの集合写真と共に、マチルドへの感謝とマリアの決意が綴られていた。

「何が起きても、立ち向かうつもりです」

ラストシーンである。

3 「暗闇で叫んでも、誰も応えない」冥闇の世界 ―― それが十字架だった

「神があなたを導いてくれました」

マチルドに送ったシスター・マリアの手紙の一節の中の言葉である。

性愛に振れる無神論者で、共産主義者のマチルドであろうとなかろうと、マリアにとって、マチルドの存在は、「神が導いてくれた」類い稀なる何者かであった。

然るに、この言葉が存在することによって、本作がマチルドの「英雄譚」になってしまった。

正直、それが「本作品は実話に基づいている」と銘打っても、私は「英雄譚」を好まない。

「マチルドの方が指令に反して毎日のように修道院に通い、マリアのほうは自分の上司である修道院長に抵抗して子どもを守ろうとします。一つの決まりごとにとらわれていたのでは出口は見つからず、破ったときに解決の糸口が見つかるかもしれない。悪夢のような状況を打開するには勇気が必要なんだ、ということを描きたかったんです」(「映画『夜明けの祈り』アンヌ・フォンテーヌ監督インタビュー」より)

|

| アンヌ・フォンテーヌ監督 |

アンヌ・フォンテーヌ監督のこの思いが、本作がマチルドの「英雄譚」に結晶されたと決めつけたくないが、「状況を打開する勇気」こそが、作り手の基幹メッセージであることは自明であり、直球勝負の映画を観ればすぐに分かること。

しかし私は、敢えて、マチルドの存在を記号化したい。

即ち、ここでは、マチルドの存在を「神の使い」=「天使」という風に記号化したいと考えている。

記号化することによって、「物語」としての映画の内実が、「人間ドラマ」としての奥行が深くなると考えるからである。

かくて、誰よりも「人間ドラマ」として引き立つのは、その心の遷移を深々と描き切ったシスター・マリアの存在である。

彼女こそ、本作の中で最重要人物であると言っていい。

大袈裟に言えば、これは、シスター・マリアが「何が起きても、立ち向かうつもりです」という括りに収斂されるまでの、その艱難な心的行程を描いた映画なのである。

修道院に集合する多くの修道女の悩みに耳を傾けつつも、自らもまた、「神の沈黙」に懊悩するマリアの心的行程は、観る者の心を打つ。

とりわけ、「信仰は24時間の疑問と1分の希望よ」とマチルドに吐露した、マリアのこの言葉には、絶対に忘れられないトラウマと化し、彼女を苦しめる。

マリアばかりではない。

果たして、「ソ連兵が犯したレイプ犯罪」(以下、「事件」とする)がトラウマと化していない修道女が存在するだろうか。

―― 以下、マリアから離れて、「事件」に被弾した修道女たちの心の振れ具合について言及したい。

当然ながら、神に祈りを捧げる修道院に全人格を依拠する修道女もまた多様であるからだ。

マチルドの診察の際に、胎児の様子を調べられることに対し、「地獄へ行きたくない」と嗚咽しながら拒む修道女。

その声を耳にし、マチルドの診察から一斉に引いてしまう修道女たち。

「この恐ろしい出来事と、信仰の折り合いがつきません」と懊悩し、マザー・オレスカに相談する修道女。

|

| シスター・アンナ(左)とマザー・オレスカ |

妊娠中に倒れてしまう修道女。

無自覚に産んだシスターの新生児を我が子のように可愛がり、その名をつけた新生児を、「確かなのは神の愛のみです」という信仰に縋るだけのオレスカに取り上げられ、遂には自殺してしまう修道女。

|

| シスター・ゾフィア(中央) |

|

森の奥に入っていくオレスカの後を、泣きながら追うゾフィア

|

| ゾフィアの自殺 |

「ひざまずいて、祈りましょう。それが唯一の慰め」

|

| シスター・アンナを慰めるマザー・オレスカ(右) |

自らも被弾し、内面的に深い心的外傷を負っているオレスカにとって、こういう反応しかできないのだ。

だからこそ、「それが」=「それだけが」・「唯一の慰め」という表現に結ばれるのだろう。

実話ベース故に、観ていて絶句する。

また、自分の子を抱きながら、「私の子よ。愛される権利がある。別の道を進むことにする」と言って、前向きに反応する修道女もいた。

中でも、粗筋の中で触れなかったが、イレナ(字幕では「イレーナ」でなく、「イレナ」となっている)のエピソードは興味深い。

|

| イレナ(左)を診察するマチルド |

「解放されたら、婚約者に会いに行く」

「婚約者?」とマチルド。

「一日中、想ってるけど言えない。罰を受ける」

「あなたを、こんな体にしたソ連兵?」

「彼は他の兵士から守ってくれたの。殺されないように、闘ってくれさえした」

自分をレイプしながらも、助けてくれたと信じるソ連兵との子を身ごもったイレナは、最後には、「自由に生きたい」と言って、マチルドの車に同乗し、修道院を去っていくのだ。

|

| 新生児を孤児院に預けることをマチルドに話すイレナ |

|

| 新生児を孤児院と化した修道院に預けて、マチルドの車に同乗するイレナ |

自分をレイプしたソ連兵を「婚約者」と呼んで、会えるかどうか分からず、仮に会えても受け入れてくれるか分からないソ連兵を訪ねようとしたイレナにとって、「修道院からの解放」こそが真の目的だったと思われる。

―― ここから、再びマリアについて言及していく。

「信仰は24時間の疑問と1分の希望よ」

相当に重い言葉だ。

オレスカと同様に、マチルドを連れて来た修道女を叱責したり、「人に触らせるのも罪」という修道女の厳しい戒律によって、恥をさらすことを怖れるマリアだったが、マチルドと最近接することで、大きく変容していく。

「どんなに祈っても、心が慰められないの。毎日、あの時の光景が甦ってくる。男たちの臭いまで。彼らは3回来た。毎回必ず…殺されてもおかしくない。殺されなかったのは奇跡よ。私は、まだ運がいい方なの。ここへ入る前に恋人がいたから。でも、大半が処女だった」

人間として成熟した女性であったマリアが、ここまで追い詰められていた。

「修道女にとって終戦は、恐怖の終わりじゃない。新体制になっても変わらない」

これも、マリアの言葉。

「事件」の凄惨さは、言語を絶する破壊力を持っていた。

それが人間として成熟した女性の中枢を射抜き、頻繁に侵入的想起してくるのだ。

どれほど祈りを重ねても、神の声が聞こえない。

「信仰は24時間の疑問と1分の希望」と言い切ったマリアだが、その内実は、「1分の希望」すらも砕け散る恐怖であったに違いない。

だから、「暗闇で叫んでも、誰も応えない」冥闇(めいあん)の世界 ―― それが十字架だった。

レイプされながらも、「産んだ子」にヘレナと名付けて可愛いがるゾフィアを慰め、祈りを共にするマリアだったが、自殺に振れるゾフィアを目の当たりにし、マザー・オレスカによる遺棄の現実を知ったマリアは、オレスカを難詰するに至った。

そのオレスカもソ連兵にレイプされながらも、ひたすら祈りを求める一連の行動様態が、「マザー」としての威厳に拘泥する欺瞞性を露呈していると映ったのだろうか。

「フランス女をかばってる」とオレスカから誹議(ひぎ)されつつも、「マザー」の立場を理解し、時には、若いシスターに「祈り」を求めてきた穏やかなマリアが憤怒を激発させるのだ。

神聖なるスポットである修道院の秩序は、完全に自壊する。

もう、自助努力の範疇を超えてしまった。

病膏肓に入る(やまいこうこうにいる)という惨状を呈していたのである。

この陰惨な風景を変えたのが、フランス赤十字病院に勤務するマチルドだった。

本作を額面通りに受け取る限り、命を懸けてまで修道院に通って来るマチルドの存在なしに、陰惨な風景を変えることができなかった。

生まれた赤ちゃんを修道女たちが皆で育てるというマチルドの提案は、彼女が「祈り」という精神的呪縛から解放されていたからに他ならなかった。

それは、オレスカをして、「恥と不名誉から皆を救おうと、進む道を誤りました」と言わしめたマチルドが、マリアにとって「神の使い」=「天使」であった所以である。

以上、マチルドの存在を「英雄譚」から切り離し、「神の使い」=「天使」という風に記号化した次第である。

―― 本稿の最後に、大戦直後、ソ連兵が犯したレイプ犯罪について書かれた論文の一部を引用・掲載したい。

「ナチと一般のドイツ人とを区別するという公式に掲げていた立場に反して、実際にはソ連指導部は住み慣れた土地からドイツ人を追い払う政治的計算もあって報復行為を黙認し、ドイツ軍将兵に対してばかりでなく、民間人を含むドイツ人そのものに対する憎悪を煽っていたのである。その結果が、占領したドイツ各地でソ連軍兵士が大規模に繰り広げた野放図な略奪や暴行にほかならない。

|

| ドイツ各地でのソ連軍兵士によるレイプ犯罪は酷薄さを極めていた |

|

「敦化事件」(とんかじけん)・ソ連軍によって連日に渡り集団強姦され続けていた日満パルプ製造敦化工場の女性社員や家族が集団自決した事件(ウィキ)

とりわけ激しい攻防戦の末に陥落した首都ベルリンで吹き荒れた蛮行は凄まじかった。なかでも深刻だったのは、高齢者から少女までを含む女性に対するレイプが無数に起こったことである。繰り返されたレイプ被害のショックによる自殺や無理な堕胎で命を落とした人が少なくなかった上、深い恥辱感、結婚の破綻、肉体関係に対する恐怖などその影響は生涯にわたって長く尾を引いた。凄絶を極めた狼藉の様子は、著者不詳ながら反響が大きく、2008

年にM. フェルバーボェック監督によって映画化された『匿名-ベルリンのある女』(邦訳『ベルリン終戦日記』白水社

2008 年)をはじめとする数々の記録に克明に描かれているほか、様々な回想録を踏まえた研究でも言及されておりソ連兵の「フラウ、コム」という呼びかけの声とともに今日では周知の事実になっているといってよい。

実際、『ベルリン陥落 1945』(白水社 2004年)などの優れた戦記で知られ、『ベルリン終戦日記』にも序文を寄せている A. ビーヴァーによると、一般的には 200 万人のドイツ人女性がレイプ被害者になったと推定され、ベルリンでの被害者数は 9万5千から13 万人に達したとみられるという。また、R. ムーアハウスはこの数字を引きつつも、『本当の数字はそれより遙かに高いのは疑いない』と述べ、ソ連のある従軍記者がソ連軍を『強姦者の軍隊』だったと回想していることを伝えている」(「ドイツ第三帝国の崩壊と避難民・被追放民問題」 ヨーロッパ研究センター客員研究員 近藤潤三)

(2021年1月)

0 件のコメント:

コメントを投稿