1 「落ちちゃったよ。生活者の音楽は、敗北しました」

第10回 芳ヶ江 国際ピアノコンクール

第一次予選 11月9日~13日

|

| 亜夜 |

「2週間にわたる3つの予選を経て、6名が本選へ進みます。今年は過去最多の53か国1地域から、512名の応募がありました。この後の審査で、二次に進む24名が選ばれます」

カメラに向かって解説する海外メディアのレポートである。

このコンクールで本命視されているのは、ジュリアード音楽院に通うマサル(通称「ジュリアードの王子」)。

|

| ファンにサインするマサル |

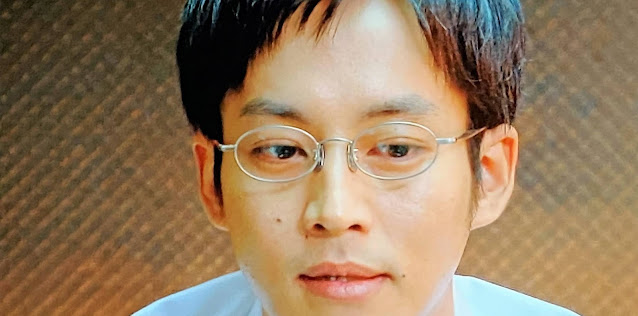

コンクールに参加する一人、岩手の楽器店に勤めている高島明石(以下、明石)は、年齢制限ギリギリで、このコンクールに挑戦する一人。

|

| 写真つきで紹介された記事を読む明石 |

そして、密かに注目されているのは、「消えた天才、栄伝亜夜(えいでん あや/以下、亜夜)」、20歳。

|

| 審査員長の嵯峨(右)と、元夫の審査員シルヴァーバーグ |

母親の逝去が原因で、7年前にステージをドタキャンした過去がある。

「一次審査は通るでしょうけど、かつてのような輝きはなかった」

審査委員長・嵯峨三枝子(以下、嵯峨)の亜夜への評価である。

彼女は、審査員の一人である元夫のシルヴァーバーグと、今回の参加者について立ち話をしていた。

その亜夜は、かつて近所に住み、亜夜の母親にピアノを教わっていたマサルと再会する。

「あーちゃんのお母さんは、僕にピアノの楽しさを教えてくれた先生だよ」

亜夜との再会を喜ぶマサルの言葉である。

また、このコンクールに16歳の天才少年・風間塵(じん/以下、塵)が参加している。

彼の評価を巡り、審査委員会は紛糾する。

|

| 塵 |

「あんな弾き方は冒涜に近い」

「とてつもない才能の持ち主だ」

しかし、彼を推薦したのは、逝去して間もないピアノの神様・ホフマンだった。

ホフマン曰く、「“彼は文字通り、天から我々へのギフトだ”」。

そして、第一次の予選結果が発表される。

そこには、上記4人の名があった。

|

| 「おめでとうございます。復活ですね。と言っても、栄伝さんには当たり前か」(明石) |

|

| 「俺はすっごく嬉しいし、楽しいですけどね」(明石) |

第二次予選。

マサルは演奏に備え、朝からマラソンをして、体調管理に余念がない。

課題曲は「春と修羅」。

「カデンツア」(即興演奏)が自信作と言い切るマサルに対し、亜夜はまだ何も決まっていないと答える。

難曲を演奏し終えたマサルは、満面の笑みを湛えていた。

本作の中に、明石の生活風景の一端が挿入される。

その明石は、第二次予選で、温もりに満ちた生活風景を感じさせる「カデンツア」を披露した。

それを会場で聴いていた亜夜は、急に思い立ち、練習用のピアノを探すが、会場に空きはなく、明石が知り合いの工房を紹介してくれた。

彼女の跡をつけてきた塵と、ピアノへの思いを語り合い、窓の月を見ながら、二人でドビュッシーの「月の光」(ドビュッシー)、「イッツ・オンリー・ア・ペーパー・ムーン」(ハロルド・アーレン)、「月光」(ベートーヴェン)を連弾する。

|

| 「月光」を連弾する |

塵はインタビューで応募理由について聞かれ、ホフマン先生との約束について答えている。

「世界は音楽で溢れているから、聴きなさい、っていう意味なんだけど、そういう音楽をね、ホフマン先生は奏でなさいって言ってた。そういう音楽を奏でる人を見つけなさいって」

その塵の第二次予選の演奏が終わった。

|

| 塵の演奏を聴いて、圧倒される明石 |

|

| ロビーで聴きながら驚くメディア関係者。右にマサルがいる |

「すっごい、気持ちよかったよ!ホールで弾くのって、こんなに楽しいんだって、思った」

楽屋で、次の演奏の順番を待っていた亜夜に弾んだ声で報告する塵。

そして、亜夜の番がやって来た。

「行ってらっしゃい。客席で聴いているよ」

母親との連弾を思い出しつつ弾くピアノは、上々の出来だった。

|

| 弾きながら、母との連弾(右の画像)を思い出す |

第二次予選後、インタビューに答える明石。

「落ちちゃったよ。生活者の音楽は、敗北しました。これで、ひとまず、俺の音楽人生の第一章はお終い」

|

| 「落ちちゃったよ。生活者の音楽は、敗北しました」 |

|

| 「俺の音楽人生の第一章はお終い」 |

海岸に出て、砂浜で遊ぶ亜夜とマサル、塵を見ながら、一緒にやって来た明石と、明石に帯同するカメラマンで、同級生の仁科雅美が語り合うシーンが挿入される。

重要なシーンなので、詳細は批評において言及する。

2 「あなたが、世界を鳴らすのよ」

本選に残ったのは、亜夜、マサル、塵の日本人3名を含む6名。

世界有数の指揮者・小野寺昌幸がタクトを振ることになっている。

「今回のコンテスタント(競技者)には、同情するわ。指揮者が、あの小野寺昌幸なんてね」

「俺は嫌いだね。あんな気取った野郎は」

嵯峨三枝子とシルヴァーバーグとの会話である。

その辛辣さが、以下の指示に表現されている。

「彼らに合わせて、レベルの低い演奏はしないように」

|

| 小野寺昌幸 |

楽団員に、そう言い切る小野寺。

だから、ピアノとフルートの入りが合わないと、何度かやり直しを要求し、注文をつけるマサルに対し、君がオケに合わせたらどうかと、冷ややかに突き放つ小野寺。

|

「ありがとうございます」と言った後、「フルートと僕が合ってないように聴こえるんですよね」と注文を付けるマサル

一人、会場の階段に座り、譜面と格闘するマサル。

そこに亜夜がやって来て、リハの様子を訊く。

「やっぱ、一人で弾くのと比べて、難しいね。何で、プロコフィエフ2番にしちゃったんだろ」

「あたしね、プロコフィエフって、全部好き。何かさ、踊れるよね…」

「そんな風に考えたことなかったな」

「マー君は、何でプロコフィエフにしたの?」

「プロコフィエフってさ、作曲家としてもそうだけど、ピアニストとしても超一流じゃない?これね、あんまり人には言ってないんだけど、僕、将来的には、コンポーザピアニストになりたいんだ。今の時代、何で、作曲もするピアニストって、いなくなっちゃったんだろうね。だって、当時はさ、僕らみたいな若者が、ポップミュージックの新曲を聴くような感覚で、ラフマニノフの新曲を聴いていたわけでしょ?何かね、僕の中だけど、クラシックって、こう、枠の中に嵌められているような気がしてて、もう一回ぶち破って外に出たいっていう、感じかな。新しいクラシック、それをやりたいっていう夢がある」

|

| 「僕、将来的には、コンポーザピアニストになりたいんだ」 |

|

| マサルの話を真剣に聞く亜夜 |

|

| 「もう一回ぶち破って外に出たいっていう、感じかな」 |

「最高だと思う」

「あーちゃんは?何で、3番なの?」

「私のはね、宿題なの」

亜夜はリハーサルでオケについていけず、演奏が中断される。

かつて、演奏を放棄したトラウマが甦(よみがえ)る亜夜だった。

パウダールームで、たった今の亜夜のリハを見ていた嵯峨が、辛辣な言葉を投げかける。

「やめるとしても、今がラストチャンスかもね。覚悟がないまま、コンサートピアニストになるのも、結構、悲劇よ。正直に言ってもいい?今のあなたのピアノの音って、あたしの若い頃の音を聴いている感じがするの。その必死な音が、ちょっと苦手。ま、辞め時を失ったかつての天才少女からの個人的なアドバイスね」

|

| 「今のあなたのピアノの音って、あたしの若い頃の音を聴いている感じがするの」 |

化粧室での嵯峨の言葉には棘(とげ)があるが、決して嫌味になっていない。

だからこそ、亜夜の心に深く刻まれていくのである。

|

| 少女時代の亜夜 |

|

| どうしても、侵入的想起を払拭できない亜夜の〈現在性〉 |

弥々(いよいよ)迎えた、最終選考の当日。

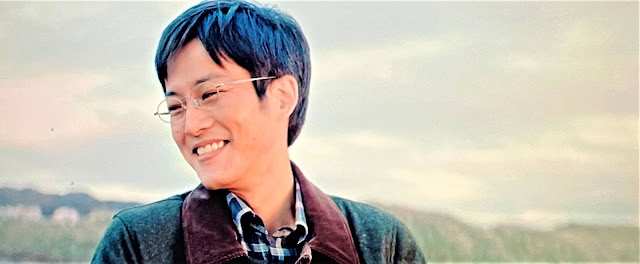

マサルは未だ思うように弾けず、ピアノと格闘していた。

亜夜が練習室に入って来た。

「第二ピアノ、私できるよ。プロコの2番は、弾いたことあるんだ」

「でも悪いよ。あーちゃんも、すぐ本番だし」

「その、4楽章だけ、さらっちゃお」

そう言うと、二人は一緒に4楽章を弾く。

「ほら、できた!」

「できた!」

笑みを讃(たた)え合う二人。

「泣き虫マー君が、こんなに大きな、海みたいな音楽を弾けるようになるなんてね」

「あーちゃんの背中を、必死に追いかけていただけだよ」

「マー君、大丈夫」と肩を叩き、ドアを開ける亜夜。

「あーちゃん、戻って来るよね?」

亜夜は、笑いながら部屋を出ていく。

そして、本番を迎えたマサル。

曲目は、「プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第2番 Op. 16」(Op.とはopus number=作品番号のこと)

オケと呼吸がピッタリと合い、弾きながらどんどん調子を上げていく。

会場で聴いていると言った亜夜は、ロビーのモニターでマサルの演奏を見つめていた。

そこに、明石がやって来た。

「凄いよね。客席全部に祝福されてるって感じで」

「客席だけじゃないですよ。世界に祝福されているんです」

「ありがとう。君ら天才を見てたらさ、続けててもいいんだよって、言われたみたいで。こんな大観衆の前で弾くことはないだろうけど、やっぱり俺、どうしようもないくらい、ピアノが好きなんだな」

|

| 「やっぱり俺、どうしようもないくらい、ピアノが好きなんだな」 |

その言葉を聞いて亜夜は、涙が止まらず、立ち竦(すく)むだけだった。

マサルの演奏は大成功裡に終わった。

小野寺昌幸やフルート奏者から笑みも漏れる。

ステップアップに成就したのである。

次のエントリーの奏者が体調不良で棄権し、塵に繰り上がった。

オケの配置変更で、コントラバスが移動する。

「風間塵シフトってことですか?」

「あそこ、床が歪(ひず)んでるんだよ。去年の補修工事で裏から合板を張ってあるんだが、あそこからだと奇麗に音が伸びて行かないんだ。風間君は、そのことに気づいているんだ」

|

| 田久保 |

ステージマネージャーの田久保が、そう反応した。

塵の演奏が始まった。

演目は『バルトーク:ピアノ協奏曲第3番(Sz.119)(亡命先の米国での最後の創作)

バルトーク・ベーラ/ハンガリー出身の 20世紀を代表する音楽家(ウィキ)

その頃、亜夜は地下の駐車場でトランクを転がし、会場を後にしようとしていた。

そこで俄(にわか)に、3人と海で過ごした時の塵の言葉が浮かんできた。

「世界が鳴ってる」

そこで、一台のグランドピアノが亜夜の目に留まった。

吸いつけられるようにピアノに近づき、雨の音を感じながら目を瞑る。

亜夜は、雨が打ちつける外階段を走って上っていく。

幼い頃、母親と一緒に聞いた雨の音を、ピアノで再現したことを思い起こすのだ。

「亜夜、世界はね、いつでも音楽で溢れているんだよ」

母と連弾しながら、「音」が音楽になっていったことを感受する少女。

「世界が鳴ってる」

そう呟いた亜夜の耳元で、母が囁(ささや)いた。

「あなたが、世界を鳴らすのよ」

鮮烈に想起する、亡き母の言葉。

塵の演奏が終わり、会場は大喝采に包まれている。

しかし、亜夜の姿が見えない。

客席で見ていたマサルが、心配して楽屋に走っていく。

亜夜が正装して入って来たのは、その時だった。

舞台から戻って来た塵が、亜夜に声をかけた。

「おかえり」

小さく頷(うなず)く亜夜。

そして、一人呟く塵。

「先生、見つけたよ」

亜夜に聞こえなかったが、塵のコンクール参加の目的の一つ(音楽を奏でる人を見つけること=亜夜の発見)を達成したのである。

かくて、亜夜の演奏が始まった。

曲目は、「プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第3番 Op.26」

亜夜は難局を乗り越え、オケと一体となって最高のパフォーマンスを見せた。

|

| 亜夜の演奏に聴き入る明石 |

|

| 亜夜の演奏を目の当たりにして感動するマサル |

|

| 笑みを湛える亜夜/彼女のグリーフワークが完結していく |

万雷の拍手で祝福される亜夜。

亜夜は完全復活を遂げたのである。

―― ラストのキャプション。

第10回芳ヶ江国際ピアノコンクールの審査結果は、第1位マサル、第2位亜夜、第3位塵、(以下省略)という結果だった。

更に、マサルは聴衆賞を、明石は奨励賞と菱沼賞(日本人作曲家演奏賞)を受賞した。

3 恐怖のスポットでグリーフワークが完結する ―― その

眩い煌めき

素晴らしい音楽映画だった。

聴視していて、音楽の感動と物語の感動が綺麗に嵌って、観終わった後も余韻に浸ることができた。

物語の中で、忘れられないシーンがある。

前述したように、海岸でのシーンである。

砂浜で遊ぶ3人。

木の鍵盤で練習するほどに演奏を、伸び伸びと、且つ、存分に愉悦する塵。

コンポーザー・ピアニスト(自ら作曲するピアニスト)を目指し、完璧主義の演奏を希求するマサル。

そして、演奏に立ち竦み、恐怖突入できずに煩悶・葛藤を深めるばかりの亜夜。

この3人を目視しながら、明石に帯同するカメラマンの仁科雅美が、思わず吐露する。

「すごい世界だね…素人の私には分かんないな。子供の頃からずっと、殆どの時間をピアノに捧げて、ピアニストになるっていう選択肢のみを目指して、人生過ごしてきてるわけでしょ」

|

| 仁科雅美(左) |

「それはねぇ、悔しいけど、俺にも分かんないよ。あっち側の世界は」

|

「あっち側の世界は」

「生活者の音楽」を体言するために、年齢制限ギリギリでコンクールに挑戦した明石にとって、亜夜、マサル、塵の3人は、どこまでも「あっち側の世界」の特別なチャレンジャーであった。

そんな明石が、コンクールを目指して、妻と口論する生活風景がインサートされていた。

「生活者の音楽って言うのかな。音楽だけを生業(なりわい)にしている奴らには、絶対にたどり着けない領域があるはずだから」

そう語る明石だが、「カデンツア」を聴いた妻から「ごちゃごちゃして重たい」と言われ、感情的に反駁(はんばく)してしまう。

コンクールが近づいてきて、苛立っているのだ。

ラストチャンスのコンクールにおいて、温もりに満ちた生活風景を感じさせる「カデンツア」を披露し、一次予選を突破しつつも、二次予選で敗退し、「生活者の音楽は、敗北しました」と答えた明石だが、それでも、「あっち側の世界」の特別なチャレンジャーの演奏を最後まで聴視し続ける。

その結果、明石は「生活者の音楽」を続けていくことを決意するに至った。

「君ら天才を見てたらさ、続けててもいいんだよって、言われたみたいで」

亜夜に、そう打ち明けたのである。

「どうしようもないくらい、ピアノが好きな」明石の音楽人生は繋がったのである。

|

| 「生活者の音楽」 |

その言葉を聞いて嗚咽した亜夜もまた、自己を振り返る契機となっていくが、この時点では、未だ漂動していた。

その亜夜を含む「あっち側の世界」の3人は今、海岸で、拍子で曲名を当てる遊びに熱中している。

|

| 「何だ?」(曲名を当てさせる遊び) |

その遊びそのものが、充分に、「あっち側の世界」の独壇場だった。

「何か聴こえる」という塵に導かれて、3人は海の方へと走っていく。

「世界が鳴ってる」

|

| 「世界が鳴ってる」 |

3人が見つめる先の海岸線の立ち込めた雲の中に、遠雷が響いていた。

養蜂家の父を持つ塵が、遠雷の音に敏感に反応する。

「蜜蜂と遠雷」というタイトルに表現されていたように、この物語の根幹を、塵が動かしていることを敢えて見せるシーンだった。

なぜなら、「世界が鳴ってる」という塵の言葉は、何より、母との連弾の中で亜夜が表現した言葉だった。

|

「世界が鳴ってる」

あの時、優しい母と、様々な音を聴く時間を共有していたのである。

時計の音、小鳥の声、やかんの音を聴く亜夜。

|

| 「聞こえない?」 |

|

| 「時計の音」 |

|

| 「小鳥」 |

|

| 「やかんの音」 |

|

| 「雨の音?」 |

|

| 「雨の音。どんな音かな?」 |

そして、雨の音を弾く亜夜に、母は「いい音を拾ってきました」と言って、褒め称(ほめそや)した後、亜夜に話すのだ。

「あなたが、世界を鳴らすのよ」

この母の言葉を思い出した亜夜が、正装して本選の舞台に立つ。

正装して、凛として舞台に向かう亜夜の後方から、塵は呟く。

「先生、見つけたよ」

ホフマン先生から、音楽を奏でる人を見つけることを目的にした塵のコンクール参加は、「亜夜の発見」によって完結するに至る。

「私が世界を鳴らす」

この境地に立った亜夜は、ブルーを背景にする馬の疾駆のように、ここで一気に走り抜けねばならなかった。

この馬の推進力は、「あなたが、世界を鳴らすのよ」と言った母の推進力なのだ。

物語のラストで、風景が瞬(またた)く間に変容する。

変容した風景が齎(もたら)したのは、コンクールを審査する者たちをも巻き込んでいく。

亜夜に辞め時を促した嵯峨を波動させるのである。

完璧な亜夜の演奏を聴いていた嵯峨が、隣席のシルヴァーバーグに吐露した。

「私ね。分かった気がするわ」

「何が?」

「ホフマン先生の推薦状の意味よ」

「”彼を本物のギフトとするか、災厄にしてしまうかは、我々にかかっている”」

「すでにたくさんのギフトを受け取ってるわね」

「そうだな」

塵のコンクール参加は、「かつての天才少女」で終わってしまった嵯峨を審査員長とする、審査員らの能力をも問う現象と化したのである。

「蜜蜂と遠雷」のイメージを被(かぶ)した塵の存在は、コンクールそれ自身の風景を変容させてしまうのだ。

亜夜に遠雷を届け、「私が世界を鳴らす」という心境への遷移のお膳立てをする。

亜夜を経由した塵の破天荒な演奏に象徴される、「あっち側の世界」の一挙手一投足は、「生活者の音楽」を続けていくことを決意する明石にも到(いた)る。

思うに、「あっち側の世界」とは、私の定義によると、「永遠の門ゴッホの見た未来」の批評でも書いたように、「激情的習得欲求」のこと。

|

| 「永遠の門ゴッホの見た未来」より |

これは、「生活者の音楽」に拘泥(こうでい)する明石とは無縁な世界である。

身体で覚え、身体に染み付いた高度な「手続き記憶」(「技能記憶」)は、一旦、形成されれば長期記憶と化すので、動作変換が自動的に遂行されていく。

|

| 手続き記憶 |

「激情的習得欲求」の所産である。

亜夜もまた、そうだった。

しかし、彼女は頓挫する。

彼女を閉じ込めていた心的外傷の故である。

彼女を閉じ込めていた心的外傷の深さは、自己完結し得ていない「悲嘆」(グリーフ)の重さであった。

ところが、彼女のグリーフワークが、まさに、コンクールそれ自身の渦中で具現化するのだ。

そこに隠し込まれていたのは、塵との心理的交叉であった。

「世界が鳴ってる」という塵の一言が起点となって、「ブルーを背景にする馬の疾駆」が「母の推進力」と化し、グリーフワークを具現するのである。

恐怖のスポットでグリーフワークが完結する ―― その

眩(まばゆ)い煌(きらめ)めき。

感銘深い映画の収束点である。

亜夜のグリーフワークは、「プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第3番 Op.26」の演奏によって、最高のパフォーマンスを体言するのだ。

|

| セルゲイ・プロコフィエフ(ウィキ) |

その超絶技巧こそ、心優しき母との関係の中で形成された「激情的習得欲求」の結晶だったのである。

|

| 石川慶監督 |

(2021年7月)

0 件のコメント:

コメントを投稿