|

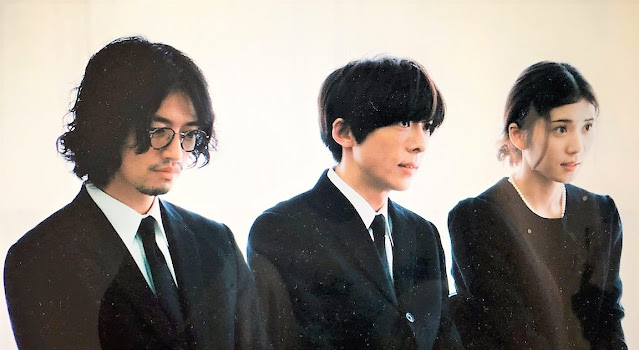

左から長男のヨシユキ、次男のコウジ、コウジの恋人サオリ

<「家族」という小宇宙の闇の呪縛を解いていく>

1 「現象としの父親」に対する否定的観念系の中で円環的に閉じている

「自分が見たものが全て」

多くの場合、人間は現象に対して、この思考回路の視界限定の狭隘さの中で円環的に閉じている。

この戦略が自我の安寧を防衛的に担保してくれるからである。

だから、この思考回路の狭隘さをアウフヘーベンするのは容易ではない。

より視界良好の地平にまでアウフヘーベンするには、現象に関与する内的時間の層が、継続的、且つ、高強度のリテラシーを手に入れていなければならないだろう。

なぜなら、現象に関与する内的時間の層が、情動系を強化させたエクスペリエンス(体験)として自我に張り付いてるから、蓋(けだ)し厄介なのだ。

現象に関与する内的時間の層が、否定的観念系の中で円環的に閉じているなら、より視界良好の地平にまでアウフヘーベンするのは艱難(かんなん)さを露わにするに違いない。

映画では、長男のヨシユキが、この状況において宙吊りにされていた。

|

| 葬儀を抜け出したヨシユキ |

「現象としの父親」に対する否定的観念系によって自我を反転的に形成し、「家族を守る長男」という自己像を延長させることで、その〈生〉を繋いできた行為のコアにあるのは、「現象としの父親」の破壊力だった。

|

「現象としの父親」を破壊し、「家族を守る長男」という自己像を延長させてきたヨシユキ(左)、右は母親、中央はコウジ

それは、「永遠なる不在者」と同義である。

「あなたみたいにになりたくない」

胃癌で余命3ヶ月の父・雅人を見舞いに行った際に、病院屋上で、次男コウジが、ヨシユキの言葉を代弁したもの。

|

| コウジと父・雅人(右) |

それこそが、「現象としの父親」=「あいつ」を、「永遠なる不在者」にしたヨシユキの適応戦略だった。

成就したと信じるこの適応戦略が、大手広告代理店に勤めるエリートにまで上り詰めたヨシユキの決定的推進力になったと思われる。

「現象としの父親」に対するヨシユキの否定的観念系を準拠枠に考えれば、この映画の風景が透けて見えてくる。

「早くしないと終わんないよ」

これは、怪我した母の代わりに新聞配達する只中で、少年期のヨシユキが、必死に走るコウジに言い放った言葉。

|

| ヨシユキとコウジ(右) |

「そんなこと分かってるよ。いま、作ってるんだろ!なんで俺が、こんな苦労しなくちゃいけないんだよ!」

これも同様に、遅刻を気にするコウジに、少年期のヨシユキが、苛立ち紛れに言い放った言葉。

この二つの台詞が、少年期のヨシユキが、物語の中で捨てた言葉の全てである。

二つの台詞に象徴され、透けて見えるヨシユキの父親像が、「自分が見たものが全て」の風景だった。

|

| 失踪した日の雅人 |

かくて、「現象としの父親」に対するヨシユキの否定的観念系が、彼の自我を反転的に形成し、ブラッシュアップして成就し得た若者は今、なお延長された時間の渦中に、安アパートの臭気が漂う家族を訪ねる。

逸早く、「あいつ」の末期の胃癌の情報を入手し、それを伝えるために安アパートを訪ね、いつものように金を渡すのだ。

末期癌の情報を入手しながら、弟と母が見舞いに行かないと信じたであろうヨシユキが、「集まる必要もなかった」と言って帰っていくのは、穿(うが)って見れば、「家族を捨てた男」から「家族を守る長男」という肯定的自己像の確認だったようにも思われるのである。

だから、ヨシユキの否定的観念系が崩されることがない。

崩されてはならなかった。

大袈裟に勘ぐって言えば、「家族を捨てた男」から「家族を守る長男」という肯定的自己像が、その彩度を失ってしまうのだ。

「家族を捨てた男」と「家族を守る長男」。

|

| 「家族を捨てた男」 |

後者の「唯一性」=「絶対性」に、揺るぎがない。

そこには、彼の否定的観念系に集合する感情の束が渦巻いている。

「家族を捨てた男」の見舞いなど、無条件で有り得ない。

そんな状況下で開かれた、「家族を捨てた男」を偲ぶという弔いの儀式。

ところが、映像中盤で提示された「blank13」を契機に、風景が一変する。

2 「家族」という小宇宙の闇の呪縛を解いていく

参列者が極端に少ない葬儀スポットで開かれたのは、アドリブ・コント満載の肯定的スピーチの連射。

とんでもなく不器用だが、しかし、哀悼の意を表し、思い出話を語り始める男たちが、そこに集合しているのだ。

象徴的なのは、雅人の麻雀仲間だった男の話。

「松ちゃんは、バカでした。大バカ野郎でした。そして、人が良かったねぇ。人が良かったよ。人が良いもんだから、困った人を見ると、見て見ぬ振りできないんだね。自分もないのに、すぐ貸しちゃうわけよ。ほとんどがね、逃げられてた。まぁ、お人好しにはありがちだけどね。ほんでね松ちゃんはねぇ、逃げた人を恨まないのね。可哀想だってゆうわけ。どこまで人が良いのかなぁ。あの、この大バカ野郎の松ちゃんがね、嫌いじゃなかったね。もっと正確に言うと、好きだったね。うーん、大好きだった」

|

後方にいる女性は、常連客の雅人と知り合ったスナックのバイト

そこまで言うや、ハンカチを手に涙を拭う男。

その後、スナックのバイトが明かした、カラオケでテレサ・テンの「つぐない」を歌っていたという話は印象に残る。

また、雅人から託された男が手紙(遺言)を読み上げるシーンは、少なくとも、葬儀の心棒となっている。

「息子たちよ。俺は最高の人生を生きた。好きにさせてもらった。只々、ありがとう。似てるところで心を集めよ。そして、立っていよ。友たちへ。只々、ありがとう。妻へ。感謝している。いつもお前のことを忘れずに思って生きたよ」

このように、麻雀男が仕切るスポットで、次々に表現・体現されていく男女の、あまりに個性的な哀悼のパフォーマンス。

|

| 子供の誕生日にプレゼントしたい」という理由で、雅人にボールを出す手品を教えた老人 |

|

| 雅人との共同生活の中で援助してもらった恩を忘れないゲイ |

|

| 「50万円の数珠(じゅず)を初めて使うのがで良かったです」と言って、雅人に対する自らの思いを語る |

|

| お見舞いの際に、「夢の球場」というコウジの作文を大切に持っていたことを明かし、号泣する |

|

| 取り立て屋も弔問する |

完全に、空気を占有してしまうのだ。

以上、「自分が見たものが全て」によって相対化された、参列者の雅人像である。

そして、僧侶に促され、遺影を抱いて挨拶する喪主ヨシユキ。

その挨拶は、歯切れが悪かった。

「この人との思い出は殆どありません。あってもろくな思い出じゃないんで、忘れようとしてきました。今日、来てませんけど…母親の苦労している姿を見てきたので、この人、好きになれたことはありません。死ぬほど嫌いでした。もう、ほんとに死んじゃいました。…でも、今日、…皆さんの…」

|

| その話を聞く参列者 |

それだけだった。

遺影をコウジに渡して、そのスポットから出て行ってしまうのだ。

感極まり、絶句する喪主が、そこにいた。

「家族を捨てた男」を、物理的に「永遠なる不在者」とする儀式が解放系のスポットと化したことで、居場所を失ってしまったのである。

「現象としの父親」に対する否定的観念系が揺さぶられていくようだった。

それでも残る。

複雑な心情を抱えたヨシユキにとって、「家族を捨てた男」から「家族を守る長男」という肯定的自己像が、その彩度を失ってもなお、何かが残る。

それは、「自分が見たものが全て」という、視界限定の狭隘さの中で円環的に閉じていた観念系の空洞化だったのか。

されど、許せない。

だから、姿を消した。

空気を汚したくなかった。

それでも、「現象としの父親」の身勝手な行動総体を許せない。

「家族の遺棄」 ―― これだけは、絶対に許せないのだ。

人間は、それほど単純な生き物ではないのである。

コウジを主人公にする映画は、ヨシユキの父親像・自己像を準拠枠にすれば、とても良く分かる。

何より、コウジには、「甲子園」=「キャッチボール」=「作文」という、そこだけは捨てられない記憶の残像が脳裏に張り付いている。

|

| 「夢の球場」という題名の作文を読むコウジ |

|

| 雀荘にいる父に、作文を見せに来たコウジ |

|

| キャッチボールの相手をする父 |

そして、その「作文」を、死の床で父親が後生大事に持っていた。

このインパクトが、コウジの中枢を射抜いていた。

センチメンタルだが、往々にして、人間の感情は、こんな余話で揺さぶられてしまうのである。

だから、こういう括りに結ばれる。

「お金もないくせに、困った人がいると…助けないといられない人間と聞いて…良かったです。それと、作文をずっと大切に…持っていてくれる人間と聞いて…良かったです…あと、なんか分かんないけど…『つぐない』とか歌っちゃう人間で…良かったです。僕も…僕も、父のことが大嫌いです。でも…少し…好きな気もします。いや、正直、よく分かりません…でも…今は悲しい気がします…今日、父のためにお集まりいただき、ほんとに…ありがとうございました」

深々と、頭を下げる、喪主代理となったコウジ。

この辺りに、ヨシユキの父親像と切れるコウジの救いがあった。

しかし、コウジ限定の括りだった。

彼の父親像が相対化される情報が怒涛のように侵入してくれば、恋人に支えられた喪主代理を瞬時に立ち上げることが可能になる。

「自分が見たものが全て」という狭隘さからの実質的解放。

|

| 相変わらず、借金生活から抜け切れていない父、それを見て失望するコウジ |

|

| バッティングセンターで憂さを晴らすコウジと、恋人のサオリ |

|

| サオリの強い要請で、再度、父の病室に見舞いにいくコウジ |

|

| サオリの存在がコウジを支えている |

これが、「家族」という小宇宙の闇の呪縛を解いていく。

葬儀から被欲したパワーがエンパワメントと化し、小宇宙からの出口を掴み取ったのか。

一切は不分明である。

不分明であるが、闇の呪縛を解く時間を手に入れた。

それで充分だった。

しかし、何より悲哀を極めるのは、未だ宙吊りにされた情況を延長されている母親の内的時間の様態である。

喪服に着替えても、立ち竦む女性の内的時間は凍りついている。

|

| 葬儀に出ず、少年野球を見ている母 |

考えてみれば、瞭然とする。

13年間の空白によって被弾した彼女の生活風景は、殆ど拷問であった。

身勝手な男の失踪によって失った彩度・明度・の劣化。

これを復元させることが可能であろうか。

夫を亡くしたにも拘らず、喪服を着ても、葬儀に出なかった。

出られないのだ。

そこで発する言辞を持ち得ないからである。

賭け麻雀で借金地獄に陥り、取り立て屋に返済を迫られ、居留守を使って逃げる日々を送り、遂には、「煙草を買いに行ってくる」と告げ、失踪した男の借金返済のために、家族3人、窮乏生活を余儀なくされる。

|

| 「永久不在」の父によって遺棄された家族の質素な食事風景 |

朝は新聞配達、昼は内職、夜はホステス。

|

| 内職で生計を立てている母子 |

時間の全てが奪われているのだ。

挙げ句の果てには、新聞配達中に自転車が車に跳ねられ、万事休す。

不適切な例かも知れないが、彼女の場合、時間の過剰な累加によって機械の故障率が上がり、「初期故障期」⇒「偶発故障期」を経て、最終的には「摩耗故障期」に入り、機能不全に陥るという「バスタブ曲線」(故障率曲線)を想起させるのだ。

|

| バスタブ曲線 |

大怪我をした母の代わりに、新聞配達する二人の兄弟。

|

| 事故によって、ホステス業を途絶された母 |

|

| その母を見るコウジ |

全ての原因は、夫・雅人の失踪に因る家族遺棄。

|

| 13年前までは「4人家族」だった |

これを受け入れることことが可能であろうか。

生涯にわたって続く、極貧の日々の日常化。

そんな状況に苛(さいな)まれた妻が、夫の死を知らされ、葬儀の日を迎え、一体、どんな顔して参列者に応対せよと言うのだろうか。

喩(たと)え、ラストで、亡父との永久(とわ)の別離の儀礼を想起させるような喫煙のカットがインサートされていたとしても、彼女が負った苛酷な13年間は、あまりに重過ぎる。

この風景こそが、彼女にとって、「自分が見たものが全て」だった。

【余稿】

ベタな描写だが、二つの葬儀の対比効果が絶妙に提示されていて、観る者を笑わせる。

|

| 豪壮な葬儀を盛り立てる「泣き屋」(現在の日本では職業としては存在しない) |

但し、これだけは書いておきたい。

少年から青年になる13年間での容貌の変化。

これは頂けない。

「描写のリアリズム」の欠如。

邦画で普通に罷(まか)り通っていることだが、私には受容し切れなかった。

|

| 公式ホームの広告画像 |

(2021年3月)

0 件のコメント:

コメントを投稿