1933年。

英国のロイド・ジョージ首相の外交顧問を務めるガレス・ジョーンズ(以下、ジョーンズ)は、ヒトラー専用機に乗り込み、本人にインタビューした際に鮮烈なインプレッションを受け、「次の世界大戦は始まってます」と熱弁を振るうが、政府の閣僚たちは、国内問題だと相手にしない。

|

| ジョーンズ |

|

| ロイド・ジョージ |

世界恐慌の予算削減を口実にジョーンズは解雇され、今はフリーランスの記者となっている。

彼の関心は、大恐慌の中で繁栄を維持するソ連・スターリン体制の資金源を突き止めること。

ジョーンズは、スターリンへのインタビューの実現を目指してモスクワ行きを決行する。

出発前にモスクワにいる友人の記者、ポール・クレブ(以下、ポール)に電話をかけ、スターリンに会いたい旨を伝えると、ニューヨーク・タイムズのモスクワ支局長、ウォルター・デュランティ(以下、デュランティ)を紹介された。

|

| ポール |

「私は今、好ましくない人物でね。それより大きな情報をつかんだんだ。想像以上に厄介な状況だぞ」

ポールがそう話した途端、回線が切れてしまった。

モスクワに到着したジョーンズは、早速、デュランティに面会するが、そのデュランティはジョーンズの問題意識を歯牙(しが)にもかけず、スルーする。

|

| 左からデュランティ、エイダ、ジョーンズ |

そこで、ポールが強盗に襲われ、死んだことを聞かされるのだ。

デュランティの自宅での記者たちの乱痴気パーティーに出席したジョーンズは、アヘン窟と化した宴の退廃ぶりにウンザリし、帰宅するところで原稿を届けに来た同支局の女性記者、エイダと話し、ポールの知り合いであることを知る。

|

| デュランティとジョーンズ |

翌朝、二泊三日限定のモスクワ滞在の監視付きのジョーンズはエイダの家を訪ね、ポールについての重要な情報を聞き出す。

「ポールは恐れていたの…謎はウクライナに」

「スターリンの金脈?記者たちは行けないんじゃ」

「行こうとして撃たれたの」

|

| 衝撃を受けるジョーンズ |

エイダに帰国を促されたジョーンズだったが、肩書を外交顧問と偽り、ハリコフ(ウクライナ北東部の都市)の兵器工場の見学のために、ウクライナ行きの手筈(てはず)を当局から引き出し、整えるに至る。

|

「父は外交官で、私はベルリンで育った。あの自由と文化が溢れる街をナチスが壊したの。それも一瞬でね。だから怖い…友人たちが心配で仕方ない。共産党員が逮捕されてる。やるしかない」

「まるでスターリンの手下だ」

「私は、この大きな動きに賭けたいの」

「正しいことか?」

「他に選択肢はない…今こそ世界を、再建するチャンスなの。ソ連は人々のための未来を築こうとしている」

「友達を背後から撃った国だぞ」

「それは…この運動は個人を超越する」

「ポールの死は仕方ないと?」

エイダは何も答えられず、項垂(うなだ)れ、押し黙るのみ。

身を案じるエイダの反対を押し切って、ジョーンズは、昔、母が住んでいたウクライナへ向かった。

|

| エイダとの別れ |

|

| ジョーンズを見送るエイダ |

知的好奇心を持ったら、止められない性向のようである。

ジョーンズは、列車に同行した共産党員の目を盗み、別の古寂びた列車に乗り換えた。

|

| ロシア当局の監視者 |

その列車には、ジョーンズが食べる果物を凝視する飢えた人々が、押し込められたように、所狭しと座っていた。

スターリノ(現在のドンバスの中心都市・ドネツク)で降りたジョーンズは、早々に、雪道に俯(ふ)せた死体を目撃するが、そのまま当局に穀物を運ぶ作業に追い遣られてしまう。

穀物の行き先がモスクワだと聞くと、外国人のスパイだと密告され、軍人に追い駆けられるが、ジョーンズは何とか逃げ延びた。

辿り着いた村で、一軒の家を訪ねるが反応はなく、中に入っていくと、老夫婦がベッドで息絶えていた。

|

村を彷徨していると、子供たちが寄って来て、映画的メッセージ含みの歌を披露するが、その隙を突くや、矢庭にジョーンズのリュックを盗み、食料を奪って逃げ去っていくのだ。

更に歩いて行くと、馬を曳(ひ)いて、雪の道端に横たわる死体を荷車に拾い集めている現場を目撃し、それをカメラで捉えていく。

|

| 生きている赤ん坊も荷車に乗せられる |

食料を失ったジョーンズもまた飢えに苦しみ、樹皮を剥(は)いで、一時(いっとき)、飢えを凌(しの)ぐ。

|

| 食を求めて雪原を彷徨するジョーンズ |

|

| 樹皮を剥いで食べる |

一晩、体を休めた納屋に、幼い二人の子供がやって来た。

家に行くと姉が肉を振舞ってくれたが、それは何と、餓死した兄のものだった。

それを知ったジョーンズは激しく嘔吐し、再び、雪の中を歩いて進んでいく。

|

| 屋外に姉弟の兄の死体を見て、吐き下してしまう |

街に辿り着くと、飢えた人々が、パンの配給場所に群がり、順番を争っている。

「この状況は、いつから続いているんだ?」

「あなたは?」

「記者だ。ここは“黒い大地”と母が言ってた。何でも育つ肥沃な土地なはず。一体、何があったんだ?」

「私たちは彼らに…殺されてるの。数百万人が死んだ」

「そんなに?どうして?」

「男たちが来て、自然の法則を変えると言い出したの」

順番待ちの女性に話を聞いていたジョーンズは、突然、頭から布を被され、当局に連行されてしまう。

逮捕されたジョーンズは、当局のトップから、ロンドンに帰還させる代わりに、同じホテルにいた6人の英国人技師たちについては、スパイなので釈放しないと脅されるのだ。

「ロイド・ジョージに、君が見た真実を伝えれば、技師たちは助かる…誇らしげな農民を見たかね?集団農場の効率性も感じたはず。飢饉があるというのは、単なるウワサだ。どう思う?」

「ウワサです。飢饉はない…飢饉など起きていない」

まもなく、ジョーンズは手錠を外され、解放された。

そこに、デュランティが現れた。

「私が君を釈放させた」

「知ってたんですね?スターリンに買収された?彼らのためにウソを広める理由は?」

「君は知らんのだ。今、モスクワで記者をすることの難しさを…他者を糾弾するのが記者の仕事ではない。スターリンと会えれば、状況を変えられると信じてたんだろ?」

そこで怒りを抑えられないジョーンズは、ポケットから樹皮を取り出し、デュランティに突き付けた。

「皆、これを食べてる。メダルの横に飾れ!」

憤怒を炸裂し、ウクライナで見た現実を突きつけるのだ。

連行されるジョーンズに、デュランティは言い放つ。

「大義を選ばざるを得ないときは、誰にでも訪れるものだ。その前では1人の人間の野望など霞むのだよ」

この欺瞞言辞のうちに、一切が収束されてしまうのである。

2 “飢餓が迫っていた。この事実は外の世界に知られてはならない。風車の崩壊をキッカケに、人間は動物農場に関する新たなウソを口にした”

ロンドンに戻ったジョーンズは、出版社の編集長に会い、ジョージ・オーウェル(以下、オーウェル)というペンネームで作家活動をしてるエリック・ブレアを紹介された。

「ソ連に関する本を書いているとか?」とオーウェル。

「また別の機会にしようかと…書きたいことはあるんです。でも、それを明かすと、無実の6人が死ぬ」」とジョーンズ。

「英国人の技師たち」

「でも、この話を書けば、数百万人が助かるかも」

「私は、どんな結果になろうと、真実を語るべきだと思う。それが義務だし、人々には知る権利がある」

|

| オーウェル |

オーウェルに背中を押され、ジョーンズは、多くの報道陣の前で、自ら体験した事(こと)の次第を語り始めた。

「ソ連の言う“労働者の天国”はウソです。“偉大なる実験”なる触れ込みも虚偽だ。スターリンは何も成し遂げてなどいない。それどころか、罪なき数百万人の命を奪った。この人為的な飢餓を真似る者が現れぬように、今、止めるべきです」

|

| メモを取るオーウェル |

直後の、出席していたオーウェルとの会話。

「ソ連が可能な限り、努力した結果なのかも。苦渋の決断では?学校や病院は無償なわけだし…」

「人命を犠牲にして?」

「平等主義な社会は他にもあるし、実験には時間がかかるものだ」

「平等主義というのは、搾取と同じ構造で、しかも、よりタチが悪い。想像を絶するほどに。この目で見た」

「分かってる。信じるが、正しい文脈で伝えねば」

「スターリンを買いかぶりすぎだ」

「希望すらないと?」

その頃、モスクワのデュランティは、ニューヨーク・タイムズ本社からの電話で、飢餓について報道しないことを責められ、その真相を翌日の記事にするよう命じられた。

デュランティを訪ねて来たエイダは、ジョーンズの告発を否定する記事を署名入りで書かされたが、耐え切れず、書面に斜め線を入れ拒否するに至る。

彼女の内側で、何かが大きく変容していくのだ。

一方、ロイド首相を訪ねたジョーンズは、飢餓を救うために動くべきだと訴えるが、敵対国の主張を尊重し、問題解決を図ろうとする「宥和(ゆうわ)政策」を採る英国政府は、ジョーンズに発言の取り消しを求める。

「無実の人々が死んでも構わないと?飢えに苦しむ子供たちの存在を、否定することはできない。まだ助けることはできます。スターリンは許せない」

「私に何をしろとい言うんだ!経済は崩壊寸前な時に、関係を悪化させろと?私の信頼を裏切った。この国のことも。君には必ず声明の撤回を速やかに行ってもらう。君は一線を越えた」

ジョーンズは帰り際(ぎわ)に捨て台詞を吐く。

「僕は、口を閉ざしませんので」

メディアは一斉にジョーンズを「嘘つき」と報じ、特に、ニューヨーク・タイムズの記事でのスターリン擁護は決定的で、ジョーンズを追い込んでいくのだ。

完全に孤立無援のジョーンズは、家賃も払えず、ウェールズの実家に戻った。

その一方で、デュランティは米ソの国交樹立の立役者として、称賛を浴びる。

ジョーンズは地元紙の文化部に就職するが、子供たちからもバカにされ、鬱屈した日々を送っていた。

折しも、アメリカの新聞王として名高い、ウィリアム・ハースト(「市民ケーン」のモデル)がウェールズにやって来たという情報を得たジョーンズは、彼にインタビューをしようと自転車を走らせていく。

ハーストが滞在する館に不法侵入したジョーンズは、ハーストに記事の提供を直談判する。

「この世界は最高の記者を失った。あなたも雇おうとした人物です」

「ポール・クレブのことか?ソ連に殺されたと?」

「そうお考えで?」

「なぜ殺した?」

「僕と同じことを調べたから」

「飢餓の件が理由なのは、確かか?」

「彼の記者仲間が証言しました」

「ピューリッツア―賞の受賞者に、真っ向から立ち向かって、勝てる記事を書けると?」

「そうです」

確信的に笑みを湛(たた)える青年記者が、そこにいた。

遂に、ジョーンズの飢餓の告発が、「“ウクライナに広がる死”」という記事となって、世間に知られることになったのである。

エイダから手紙が来たのは、そんな折だった。

エイダはニューヨーク・タイムズ紙を辞め、ベルリンに戻り、地元紙に就職した。

「あなたの言うとおり、真実は1つだけ」

ラストは、全篇を通して繰り返し挿入される、オーウェルが執筆中の『動物農場』(1945年8月刊)の引用。

|

| オーウェル |

「“動物たちは何日もまともに食べていない。飢餓が迫っていた。この事実は外の世界に知られてはならない。風車の崩壊をキッカケに、人間は動物農場に関する新たなウソを口にした”」

【以下、ウィキペディアより、『動物農場』(アニマル・ファーム)と題した著名な小説の概要。

とある農場(「マナー農場」)の動物たちが、劣悪な農場主を追い出して理想的な共和国を築こうとするが、指導者の豚が独裁者と化し、恐怖政治へ変貌していく過程を描く。人間を豚や馬などの動物に見立てることにより、民主主義が全体主義や権威主義へと陥る危険性、革命が独裁体制と専制政治によって裏切られ、革命以前よりも悪くなっていく過程を痛烈かつ寓話的に描いた物語であり、ロシア革命とソビエト連邦を理想の国とみなすような「ソビエト神話」への警鐘であった。ヨシフ・スターリンが「ジョーおじさん」と親しみを込めた愛称で呼ばれていた風潮への挑戦であったとされる】

かくて、痛烈なキャプションで映画は閉じていく。

「1935年8月、ジョーンズは満州国での取材中に、盗賊に誘拐される。彼のガイドが、ソ連の秘密警察と通じており、30歳を迎える前日に射殺されてしまう。デュランティは、1957年に73歳にて死去。ピューリッツアー賞の受賞は取り消されていない。ホロドモールの犠牲者である数百万の人々を悼んで」

3 最も苛酷な時代に真実の報道の姿勢を貫き、散っていった勇敢なジャーナリストの生きざま

「ウクライナであの悲劇に直面し、最終的には彼らのために戦う、それが自分の使命だと感じるメッセンジャーのような存在に変化していくというのがガレスの物語で、自分が動くことによって虐殺が止められるんじゃないかと考えていたわけですよね。何百万人もの被害者がいる、彼らのためにという責任感を彼は感じていたと思うし、それを皆に伝えることができれば、止めることができれば、自分の命さえ払ってでもと思った人物だと考えました。それは今日を生きるジャーナリスト達の素晴らしいお手本でもあると思うんです」

インタビューでの、アグニェシュカ・ホランド監督の言葉である。

|

| アグニェシュカ・ホランド監督 |

この力強いメッセージが映画を貫流しているから、そこに加える何ものもない。

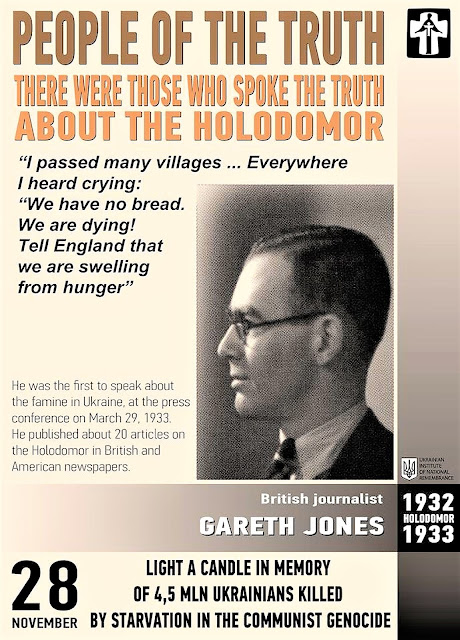

何より、ガレス・ジョーンズのこと。

世に知られず、歴史の海の中に消えていく無名のジャーナリストだと勝手に決めつけていたら、ウィキペディアの英語版の翻訳を検索すると、「ガレス・ジョーンズ」について書かれた詳細な記事を見つけ、驚きを隠せなかった。

正真正銘の実在人物なのである。

|

| ガレス・ジョーンズ |

そのキャラクターについては分かり辛いが、その辺りは、「ホロドモール」の生存者を祖父に持つ脚本家(アンドレア・チャルーパ)と作り手によって、「パズルのピースを集めながら、さらに想像力で補ってキャラクター作り」であることを知り、納得した次第である。

|

| ロシア当局の監視者の目を盗んで列車を乗り換えて、ウクライナに入るジョーンズ |

それにしても、僅か29歳で凶弾に倒れた青年の生きざまに、正直、溜息が出る。

|

| 満州への取材に向かうジョーンズ/ラストカット |

最も苛酷な時代に真実の報道の姿勢を貫き、散っていった勇敢なジャーナリストの生きざまは眩(まぶ)し過ぎる。

ジョーンズこそ、ポールを準(なぞら)えて、なおコミュニズムを信奉するエイダの「使徒パウロ」という揶揄を印象づけるが、ハリウッド流の「英雄譚」として特化しない映画の構成力は、適度な抑制も効いていて、観終わったあとの感懐は想像の域を超えていた。

【「ホロドモール」のシークエンスが短いのは、洋画配給会社の興行上の問題として、単に、劇場公開版(118分)と完全版(141分)の違いで削られたのか否か、不分明】

「私はかつて200頭の牛がいて、今は6頭の牛がいる村に一晩滞在しました。農民たちは牛の飼料を食べていて、1ヶ月分の食糧しか残っていませんでした。彼らは、多くの人がすでに飢えで亡くなったと私に言いました。二人の兵士が泥棒を逮捕しに来ました。彼らは私に夜の旅行を警告しました、なぜならあまりにも多くの『飢えた』絶望的な男性がいたからです。

『私たちは死を待っています』というのが私の歓迎でしたが、『それでも牛の飼料があります。さらに南へ。そこには何もない。多くの家はすでに亡くなった人で空っぽです』と彼らは叫んだ」(筆者校正)

多くの新聞に掲載されたガレス・ジョーンズの、「ホロドモール」の凄惨さを訴えた報告書である。

|

| 穀物をモスクワに運ぶウクライナ人/映画より |

.jpg) |

| 飢えた人々が其処彼処(そこかしこ)に溢れている/映画より |

この報告書は、独裁的なソビエト政権を喜ばせるために真実を曖昧にしていたウォルター・デュランティのような、モスクワ在住のアメリカ人ジャーナリスト数人によって非難されたと、英語版の記述者は伝えているが、聢(しか)と映画をトレースしているのである。

|

| デュランティの下で記者をしていたエイダは、ジョーンズとの出会いで変わっていく |

「飢饉の原因は何ですか?ロシア農業における大惨事の主な理由は、ソ連の集団化政策である。1929年から1930年にかけてのポール・シェッファーの、農業の集団化が共産主義の宿敵であるという予言は、完全に現実のものとなった」

ここまで表現し切ったガレス・ジョーンズが、死後、「ウクライナ功労勲章」を授与されたばかりか、膨大なジョーンズの日記が、ケンブリッジの図書館に展示されているのは自明の理だったということか。

|

| 映画より |

映画についての掲載に誤謬(「ベルリン国際映画祭の金熊賞」ではなく、出品作の一つ)が見られるが、私自身、「金熊賞」の授与に相応しい秀作であると評価している。

―― 映画は、スターリンに擦(す)り寄り過ぎたデュランティとの対比で描かれていて、本作が「ホロドモール」を描く物語というよりも、「在るべきジャーナリスト像」を鮮明に押し出した構成に成っていることが判然とする。

「ホロドモール」の凄惨さが極まっていた1932年に、ピューリッツアー賞を受賞したデュランティへの強烈なアイロニーで閉じていく作品のうちに、「在るべきジャーナリスト像」を押し出した作り手のコアメッセージを容易に読み取ることができる。

「大義を選ばざるを得ないときは、誰にでも訪れるものだ。その前では1人の人間の野望など霞むのだよ」

「他者を糾弾するのが、記者の仕事ではない」とまで言い添えた、このデュランティの言辞に対する憤怒が、ポケットから取り出した樹皮をデュランティに突き付け、「皆、これを食べてる。メダルの横に飾れ!」と糾弾し、連行されるガレス・ジョーンズをして、正義に直進する青年記者の「熱量」を膨らませていく情動こそが、彼を支える行動の芯になった映画 ―― それが「赤い闇 スターリンの冷たい大地で」の生命線だったと言っていい。

プーチンの、プーチンによる、プーチンのための戦争であることが鮮明になっていくウクライナ侵略の状況の〈現在性〉にあって、私はプロパガンダに堕ちていないこの映画を観ることの意味を感受した次第である。

―― 以下、「ホロドモール」の凄惨さについて書き添えておきたい。

4 理不尽なまでの人工的な大飢饉が荒れ狂った「ホロドモール」の凄惨さ

ロシア、カザフスタンに次ぐ広大な大地 ―― それが現在、ロシアに不当に侵略されている主権国家(主権・領土・国民)・ウクライナである。

|

| ウクライナ |

東欧からウクライナの草原地帯にかけて広く分布し、養分のバランスが良いために、小麦の栽培の好適土壌として知られる「チェルノゼム」。

|

| チェルノゼム |

この「肥沃な黒土」=チェルノゼムが、ウクライナを「欧州のパンかご」と呼ばれる穀倉地帯に育て上げていく。

|

| 「欧州のパンかご」ウクライナ |

しかし、「肥沃な黒土」であるが故に、この穀倉地帯が狙われる。

「ウクライナにおけるスターリン粛清」・「スターリン飢饉」と呼ばれ、人口の20%が餓死した「ホロドモール」である。

|

| ホロドモールによる餓死者とされる写真。群集が集まる中、路上に放置されている(ウィキ) |

|

| 飢餓により街頭に倒れ込んでいる農民と気にすることなく通り過ぎるようになった人々(ウィキ) |

|

| オーストリア技術士によるホロドモールの写真 |

映画で描かれたように、1932年〜1933年にかけて、ウクライナでは、言語を絶する理不尽なまでの人工的な大飢饉が酸鼻(さんび)を極めていた。

2006年には、ウクライナで「ジェノサイド」認定され、法制化している「ホロドモール」の凄まじさの初発点は、生産性の向上を目的にして、1926年から導入されたロシアの「コルホーズ」(集団農場)。

かくて、この「全面的強制的集団化」というシステムが、1930年以降のソ連農村で展開されるに至る。

この社会主義的政策によって、ウクライナのクラーク(富農)の土地は没収され、農民は「ソホーズ」(国営農場)と共に組織されていく。

当然ながら、収穫穀物は政府に没収され、外貨獲得の有効な手段として国外に輸出された。

|

| ハルキウ州で行われた「プロレタリア革命の波」と呼ばれるコルホーズからのパンの強制収集(ウィキ) |

背景にあるのは、スターリンによる工業の重工業化計画「5ヶ年計画」(1928年)。

.jpg) |

| 「2 + 2 = 5」というフレーズで五カ年計画の早期達成を扇動するソ連のポスター(ウィキ) |

「全面的強制的集団化」は、「5ヶ年計画」を成功に導く政策の一つだった。

【「大規模化・機械化・集団作業」=「社会主義農業」であるとする思想は、マルクス、エンゲルス、カウツキー、レーニン、スターリンという系譜で繋がっている】

|

| スターリン(ウィキ) |

しかし、チェルノゼムを有するウクライナでも、ソ連によって課せられた収穫高の達成は困難だった。

国内消費分が不足するほど過剰だったからだ。

それにも拘らず、最高指導者・スターリンは、強引な工業化を推進した。

スターリンによる、外貨獲得のための「飢餓輸出」(穀物輸出)が断行されて惹起したのが、「食人」をも含む、2000万にも及ぶウクライナ人の犠牲者を出した「ホロドモール」。

|

「ウクライナが“絶対降伏しない理由” ホロドモールに刻まれた心の傷と恐怖の記憶」より

|

|

極限状態にあって、疫病(チフス)が蔓延する只中、ウクライナの人々は家畜、雑草に留まらず、遺体を掘り起こし、飢えを満たしていたのである。

|

| 主人公が遺体の肉を知らずに食べるシーン/映画より |

.JPG) |

| 映画より |

|

| 人工的な大飢饉に襲われている町の一角に飾らているスターリンの肖像/映画より |

【外貨獲得の目的は、工業化の推移と、諸外国への債務返済への充当にあった】

2000万という数字は、アメリカ議会でのユーシェンコ大統領(「オレンジ革命」の立役者)の演説で明らかにされたものだが、その正確さは推し量れないので、不明瞭である。

|

| 【オレンジ革命/支持者に応えるヴィクトル・ユシチェンコ(大統領選中に、何者かにダイオキシン毒を盛られた直後。ロシアの常套手段/ウィキ)】 |

【因みに、国連の2003年共同声明では、700万から1000万人が死亡したと宣言】

.jpeg) |

| ホロドモール犠牲者追悼碑(キーウ) |

|

| 【「この犠牲は、ウクライナが第二次世界大戦で被った犠牲に匹敵する。一体、どうしたら一民族全体を殲滅したいなどと思えるのだろうか。一体、どうして? 何のためだ? 私たちは、それを理解することは決してできないし、それを忘れることも決してできない。それを許すことも決してできない」(ゼレンシキー大統領の発言)】 |

「アルメニア人虐殺」・「大粛清」・「ホロコースト」・「原爆投下」・「文化大革命」・「カンボジア大虐殺」・「ルワンダ大虐殺」などと並ぶ、天変地異とは無縁な、20世紀の人為的禍害(かがい)の典型としての「ホロドモール」。

.jpg) |

| 【「大粛清」/1930~50年代までの粛清による犠牲者を弔う墓碑(ウィキ)/「大粛清」の恐怖の只中で、遍(あまね)く、共産党員は深夜の「スターリンノック」を覚悟した】 |

|

| カンボジア大虐殺/トゥールスレン虐殺博物館に展示された犠牲者の顔写真(ウィキ) |

|

| ルワンダ大虐殺/ニャマタ虐殺記念館にある人骨(ウィキ) |

スターリンの命令一下、都市部からソ連共産党員が送り込まれ、食料を没収していったという「ホロドモール」の歴史的事実こそ、まさに今(2022年5月13日現在)、ウクライナから略奪した穀物を、実効支配するクリミア半島を経由し、深刻な物価高騰に見舞われているエジプト(世界最大の小麦輸入国)、レバノンなど、中東諸国に対して輸出を試みて、寄港拒否で頓挫している「プーチンのロシア」という、「略奪国家」の〈現在性〉をトレースするのだ。

|

| ウクライナの住民がCNNに提供した写真/「ウクライナ農家、ロシア軍が大量の穀物を略奪と証言 飢餓の歴史再来の懸念」より |

スターリンの生霊(いきりょう)が、サイコパス・プーチンに取り憑いているようである。

【ソ連政府が「大飢饉」を認めたのは1980年代になってからで、それまでは、スターリン、モロトフ(スターリンの盟友で、ソ連外交を主導)、カガノビッチ(スターリンの側近で、「ホロドモール」の重大な責任者)は、ウクライナでの飢饉の原因はウクライナ人にあると主張し、隠蔽し続けていた。なお、農民からの徴発・クラーク絶滅政策には、ソ連共産党の青年組織で、スパイの養成機関である「コムソモール」(共産主義青年団)、「ピオネール」(共産党少年団)が動員され、尖兵として活動した。特に前者は、ウクライナ女性に対するレイプを陋習(ろうしゅう)化していたが、この「徴発部隊」は、何もかも、「階級闘争」の名で蛮行を合理化したのである。これが、「プロレタリア独裁」を「一党独裁」体制に作り上げた「ボリシェヴィキ」の実態の片鱗だった】

|

| ラーザリ・カガノビッチ |

|

ピオネール組織の創立45周年にちなんだパレードに参加するピオネール

ゼレンスキー大統領が、「決して降伏しない」という演説動画を繰り返す根柢には、「ホロドモール」の歴史的記憶が語り継がれ、その民族主義の強さでレーニンを驚かせた、ウクライナ人民の心に深々と張り付いているからである。

|

| ゼレンスキー大統領「決して降伏しない」 英議会で演説 |

【フランコによる軍事独裁政権下で政治弾圧を受けた、スペインの「歴史の記憶法」、独ソに二分割された挙句、ホロコーストを被弾したポーランドの「国民記憶院」のように、私たちは、「満洲事変」に端を発する武力侵略戦争という、自国の負の記憶を刻み付けていかねばならないだろう】

|

| ポーランドの「国民記憶院」(ウィキ) |

(2022年5月)

0 件のコメント:

コメントを投稿