|

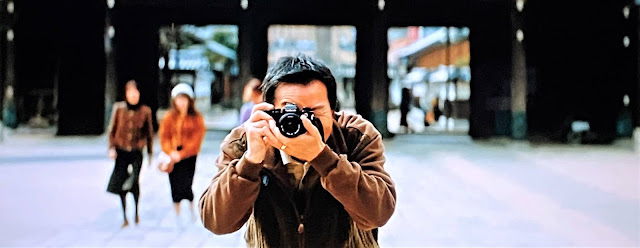

| 「家族写真」を撮る政志 |

|

| 「家族写真」のルーツ |

1 笑いと家族愛に満ちた風景が偏流していく

三重県 津市

父・浅田章(あきら)の通夜に、次男・政志(まさし)が、消防士姿の父の遺影を持ってやって来た。

|

| 父・章 |

|

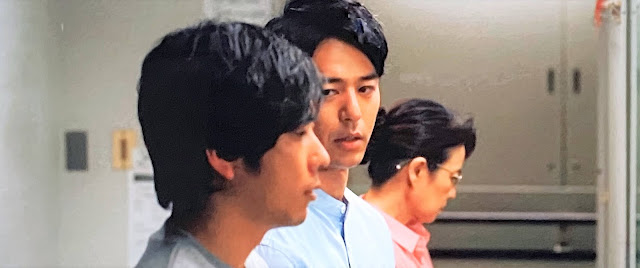

| 次男・政志(右)と長男・幸宏 |

|

| 消防士は父の夢だった |

このオープニングシーンの後、長男・幸宏(ゆきひろ)のナレーションが挿入される。

「弟は、なりたかった写真家になった。でも、自分の実力だけで写真家になれたと思っているなら、それは違うと思う。家族を代表して言いたい。弟は、なりたかった写真家になった。そう、家族全員を巻き込んで」(長男・幸宏のナレーション)

|

| 「それは違うと思う。家族を代表して言いたい」 |

1989年

|

| 浅田家 |

10才の政志が学校から帰ると、父が包丁を落として足を切って血を流し、助けを求めていた。

|

| 「お母さん、知らせて」 |

|

| 政志が転倒する |

その政志が母を呼びに外に出るや転倒し、家に戻って兄を呼ぶ。

兄もまた階段から転げ落ち、血を流すのだ。

3人が救急車で運ばれ、母・順子が看護師をする病院の整形外科で手当てを受けた。

そこに家族全員が集合し、笑いの渦に包まれる。

|

| 「もはや、あっぱれやと思っとる」(母・順子/左) |

|

| 10才の政志 |

「そう、思い返せば、この日が、家族全員、弟の写真人生に巻き込まれていく、決定的な一日になった…浅田家には、毎年12月の初めに恒例の行事がある。カメラ好きの父ちゃんが、息子二人の写真を撮って、年賀状にしているのだ」(幸宏のナレーション)

|

| 政志(右)と幸宏 |

政志が12歳の誕生日に、父は自分の愛用のカメラ(ニコンFE)をプレゼントした。

早速、政志は、両親と兄の3人の写真を撮った。

「両親を喜ばせるのは、悔しいけど、いつも政志だった…もう一人、政志の写真人生に巻き込まれた人がいる。この頃から、政志の撮り方は独特で、被写体を理解してからじゃないと、シャッターを切ろうとしなかった」(幸宏のナレーション)

|

| 「政志の写真人生に巻き込まれた人」(若菜/左) |

「若菜ちゃん、ちょっとええ」

政志は若菜(わかな)の頬っぺたを掴み、髪の匂いを嗅ぐ。

若菜が恥ずかしがって後ろを向き、振り向いた時の最高の表情をカメラが捉えたのである。

|

| 若菜が振り返る表情を撮る政志 |

「この年の年賀状が、兄弟二人で撮る最後になった。高校を卒業した政志は、三重の実家を出て、大阪の写真専門学校に入学した。それから約2年半、一度も帰って来なかった」(幸宏のナレーション)

|

| 「この年の年賀状が、兄弟二人で撮る最後になった」 |

政志は学校をサボり、卒業も危うくなっていると、写真専門学校からの電話を受ける母。

そんな折、突然、昼ご飯時に政志が実家に帰って来た。

政志は、その学校の件の相談で帰郷したのである。

|

| 政志に説教する母 |

『たった1枚の写真で自分を表現すること』という卒業作品のテーマで、政志が導き出した答えは、「最も浅田家らしいあの日」だったのだ。

|

| 「最も浅田家らしいあの日」の写真 |

「政志はこの写真で、最高賞である学長賞を受賞し、両親を大いに喜ばせた。無事に卒業もし、このまま、プロの写真家を目指すものだと、家族全員が思っていた。政志以外は」(幸宏のナレーション)

政志は24才になっても、就職もせず実家に居座り、母と兄を心配させている。

パチスロで稼ぎ、釣りをする毎日。

|

| 弟に説教する兄に対して、パチスロで稼いだ金で、家に15万を入れていることを自慢する政志 |

そんな政志に、付き合っているはずの若菜が東京へ行くと伝えに来た。

昔、撮ってくれた写真を大切にしている若菜だったが、愛想を尽かし、「今は腑抜(ふぬ)けで大嫌い」と言い残して、東京へ旅立って行く。

|

| 「今は腑抜けで大嫌い」 |

|

| 答えに窮する政志 |

幸宏の会社の就職の面接の日、スーツに着替えた政志は、いつものように釣りをしていた。

そこに父がやって来て、話しかけてきた。

―― 父は、子供の頃から看護師を目指した母が夢を実現し、40歳のときに主任となり、夜勤も多いので、主夫に専念してきたという顛末(てんまつ)。

「政志は、なりたい自分になれたら、ええな」

「なあ、父ちゃん、本当は、何になりたかったん?」

「…消防士さん。若い頃の憧れや」

食事の支度に帰った父の後姿を見ながら、政志は閃(ひらめ)いた。

|

| 父の後方から声をかける政志 |

「そうか、なればいいやん!」

面接に行かなかったことを幸宏に謝り、今度は、兄の友人の消防士に、消防車と消防服を貸してもらえないかと懇願するのだ。

無理だと思いながらも、幸宏は消防士の友人に何度も頭を下げて、何とか消防車を借りることができた。

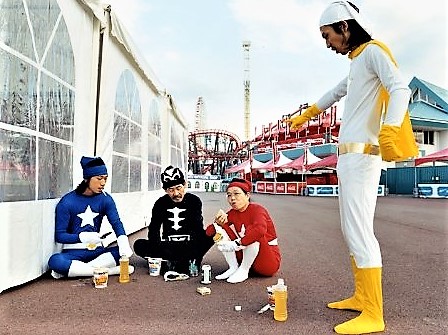

当日、消防服を着ている家族全員の姿が登場する。

「浅田くんちの家族、普通とちゃうな」と消防士の友人。

「まあ、うん、そうかな」と幸宏。

「けど、なんか、ええな」

母は消防車に乗り込み、父は車の横に立ち、兄弟は車の前でポーズを取り、セルフタイマーで写真を撮るのだった。

その写真を見ながら談笑する家族。

「次は母ちゃんやな」と政志。

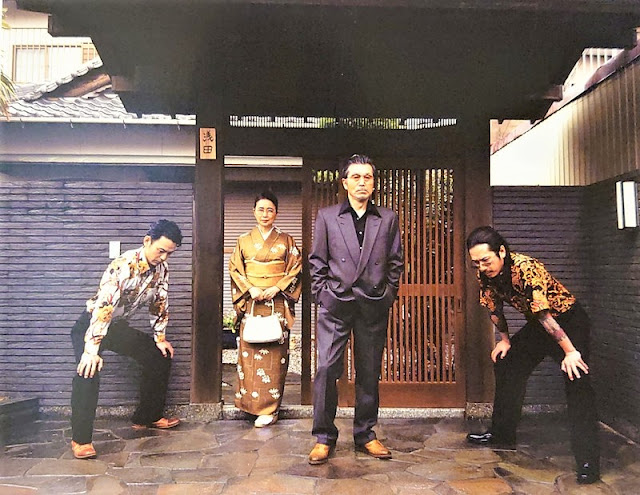

「…一つあった!昔、映画館で、恰好ええなって、憧れとったんさぁ」

それは、極道の妻役だった。

またも、家族で極道のコスプレをして、日本家屋の前でポーズを取り、カメラに収まるのである。

|

| 極道のコスプレをする両親 |

作品名は「浅田家 『極道』」

その帰り、ラーメン屋で、今度は幸宏のなりたかった夢の話になる。

絶対に無理だと言う幸宏の夢は、レーサーだった。

「次は鈴鹿サーキットか!」と父。

ここでも、交渉したのは幸宏本人で、昼休み時間内の利用を許可されるに至る。

しかし、幸弘は整備スタッフ役で、レーサーに扮したのは政志だった。

「何で、俺の夢に政志が乗ったんや」

幸宏の愚痴である。

作品名は「浅田家 『レーサー』」

以下、次々に家族4人のコスプレ写真が撮られていく。

遂に、政志はこれらの写真を持って、東京へ行くと言い出す。

「やっとか。じゃあ、遠慮なく言わせてもらうわ。俺はこの写真を撮るんが、めんどくかったし、恥ずかしかったわ。そやけど、父ちゃんと母ちゃんが、嬉しそうやったから、その顔が見たくて、手伝っとっただけや。政志、お前が頑張ったら、二人は、自分のことみたいに喜ぶ。逆に、お前がダメになったら、二人は、自分のことみたいに悲しむ。このことだけは、絶対に忘れんなよ」

「分かっとる」

「ああ、良かった。もう、手伝わんでええと思ったら、せいせいするわ。できるだけはよ準備して、さっさとこの家から出てってくれ」

出発の日、父の運転で駅に送られ、母が改札まで政志を送った。

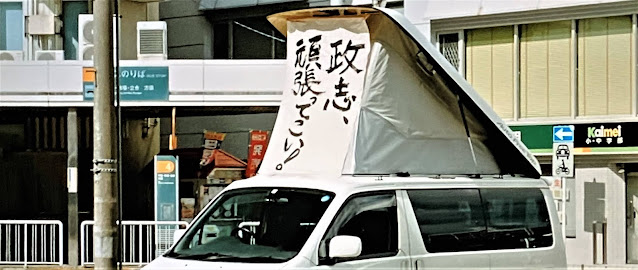

振り返ると、父が応援の幕を掲げていた。

電車の中で、幸宏から渡された浅田家の写真集を見て、涙ぐむ政志。

26歳の早春だった。

上京した政志は、若菜の家に転がり込み、土下座して頼むのだった。

|

| 東京 |

「この恩は、10倍返しするから」

「約束破ったら、右手の人差し指、切るからな」

政志はスタジオのアシスタントをしながら、出版社に浅田家の写真集の売り込みをするが、30社当たっても、結果は出なかった。

|

| 30社当たっても、結果は出ない現実 |

東京へ出て2年が経ち、28歳になった政志だったが、相変わらず仕事の芽は出ず、心配した母が若菜に電話をかけてくる。

|

| 政志の母からの電話に、心配させないように答える若菜 |

決断力が早い若菜はギャラリーを予約し、12月に個展を開く段取りをつけ、「浅田政志写真展」が開かれた。

『浅田家』の個展にやって来た「赤々舎」(あかあかしゃ)の姫野が、写真を気に入り、名刺を置いていく。

|

| 一人で笑い転げている姫野(中央) |

早速、政志は赤々舎に訪ねていくと、その場ですぐ写真集の出版が決まった。

ところが、写真集はさっぱり売れなかった。

政志は29歳になっていた。

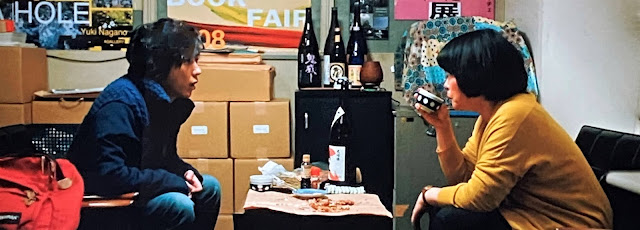

「でも、浅田君、いいものはいい。そこは今でもあたし、自信持ってるから。もう少し、売れますように、乾杯!」

酒を飲み交わしながら、姫野は政志を励ます。

そんな折、政志の写真集『浅田家』が、写真界の「芥川賞」と呼ばれる「木村伊兵衛写真賞」を受賞した。

その夜、帰って来た若菜に報告すると、そっけない反応だった。

しかし、夜中に浅田家の写真集を、一顰一笑(いっしょういっぴん)の表情で見入っている若菜を政志は目視し、感謝の気持ちを新たにする。

第34回木村伊兵衛写真賞授賞式が開催された。

登壇する浅田家の家族。

政志のスピーチの後、父がマイクの前に立った。

「政志にカメラを教えたのは、私でありまして、ですので、この賞の半分は私の手柄でもあります。70年生きてきて、何ら自慢できるような人生ではございませんが、今日は息子を自慢したい。昔も今も、私の生きがいは家族であります!」

この時、政志は30歳。

プロカメラマンへの道が開かれたのである。

東北の小さな町の書店で、政志の写真集を見た高原が、巻末に、「あなたの家族写真(どこでも)撮りに行きます」と書かれているのを目にし、早速、政志に「家族写真」を依頼する。

|

| 高原 |

高原家が住む岩手県野津町(のづちょう)へと、車を走らせる政志。

オリジナリティ溢れる「家族写真」を理念にする政志は、桜の時期に生まれた娘の小学校入学の記念写真を、満開の桜を待って、高原家の「家族写真」を撮ることを提案し、大いに喜ばれる。

かくて、桜を散らせて撮った『高原家』の家族写真が誕生する。

ここから始まり、依頼された家族の話を聞きながら、次々に、個性的な「家族写真」を撮っていく政志。

そして、佐伯家の依頼は、「東都総合 こども医療センター」に入院していて、脳腫瘍で余命が短い長男・拓海(たくみ)を中心にする「家族写真」だった。

拓海が好きな虹をテーマに、両親と幼い妹と、絶対に消えない虹の絵をTシャツに描き、それを着て、寝転ぶ「家族写真」を提案し、家族4人が虹の絵を描いていく。

|

| 虹の絵を描くお母さんに甘える拓海 |

その姿を見ながら、感極まる政志。

撮影に臨む政志は、シャッターを切りながら涙を滲(にじ)ませていた。

|

| 展示された佐伯家の「家族写真」 |

この辺りから、笑いと家族愛に満ちた映画の風景は偏流(へんりゅう)し、シリアスの世界に踏み入っていく。

2 プロカメラマンの心の奥底が揺さぶられていく

富山の個展会場の下見の際に、建物が大きく揺れた。

若菜から電話が入り、東京で「ひどい揺れ」があったことを知る。

2011年3月11日の東日本大震災だった。

|

| テレビのニュースを見る政志 |

4月、政志は物資を積んだ車で、桜の「家族写真」を撮った野津町の高原家へ向かった。

満開の桜を散らせて撮った、「記念すべき最初の家族」の安否が気になったからである。

家は倒壊し、消息を求めて役所へ行き、伝言板を確認するが見つからない。

外に出ると、写真を洗浄し、家族の元に返す作業をしている青年がいた。

大学院生・小野である。

|

| 「手伝ってもいいですか?」(政志)「はい。もちろんです」(小野) |

海に流された友人を探す傷心を抱えつつ、途切れることなく届く、汚れた写真を洗浄することになったと話す小野。

政志は、時を移さず、その作業を手伝い始める。

|

| 写真洗浄する政志 |

翌日も、政志は写真洗浄の作業にやって来た。

|

| 洗浄された写真を張り付けていく二人 |

|

| 「自衛隊の人たちが、写真だけは踏めない」と言って、置いてある写真を集める小野 |

政志は、小野から小学校が避難所になっていると聞き、訪ねて行くが、高原家の安否は未だ不明の状態。

まもなく、隣町に住む外川美智子も写真洗浄作業に加わって、精力的に活動していく。

|

| 外川美智子 |

渋川という中年男が怒鳴り込んで来たのは、洗浄作業が活発になった矢先のこと。

「お前ら、邪魔だ!目障(めざわ)りなんだって!人様の写真、勝手に触っていいと思ってんのか!」

|

| 渋川(左) |

思いも寄らぬ不意打ちに遭い、小野は意気消沈する。

翌日、小野は洗浄作業の現場に現れなかった。

海岸の瓦礫の中から、探していた友人の遺体が見つかり、休むとの連絡が美智子に入る。

ところが、小野は遅れてやって来て、作業に専心していく。

午前中に39枚返却できたことを、小野に報告する政志。

「皆が言うのは、本当に、本当にありがとうって。皆、嬉しそうに帰って行きましたよ」

その話を聞きながら、涙を漏らす小野。

美智子がやって来て、小学校に写真保管所が設置できることになったことを知らされ、喜ぶ三人。

一方、兄・幸宏からのメールが政志に届き、来週の父の誕生日に必ず帰って来るようにとのこと。

|

| 既に所帯を持っている兄・幸宏から送られた「家族写真」 |

そんな折、先日のクレーマー・渋川が写真保管所にやって来た。

「一昨日、やっと見つかったんだ、娘が。家が全部流されちまったからねえんだ、遺影にする写真が、一枚も。だから、娘の写真、探しに来た」

それを耳にした小野が、真っ先に、娘さんの写真を一緒に探すと申し出る。

どこまでも、誠実な青年である。

しかし、写真を探すにも、肝心の娘さんの顔が分からない。

結局、渋川が一人で探すが、容易に見つからない。

ここで、卒アル(卒業アルバム)の存在に気づいた政志の提案が奏功するに至る。

その作業によって、遂に娘の写真を見つけ出すことができて、渋川の心は大きく動く。

写真保管所で地道な活動を繋ぐ3人に厚く礼を言い、写真を引き延ばすために、卒業アルバムを大事に持ち帰っていく渋川。

その様子を見ていた少女がいる。

その名は莉子(りこ)。

大被災で逝去した、父親の写真を見つけて欲しいと頼むのだ。

「あーあ。それは…できないんだよね。莉子ちゃんだけ、特別扱いできないから」

政志には、それ以外の反応の術がなかった。

今度は、「家族写真」を撮って欲しいとせがむ少女。

瓦礫が続く道を莉子に案内され、政志は、部屋の仕切りの土台だけ残った敷地跡に辿り着く。

そこに存在していたはずの間取りを、政志に説明する少女・莉子。

「やっぱ、撮れないわ」

「なして、なしてよ?浅田さんは写真家でしょ?だったら、撮ってよ」

「撮れへんよ…」

気持ちの切り替えができない少女は、自分で作ったアルバムを政志に突き付けて、帰っていくのだ。

突き付けられたアルバムには、返却された家族のスナップ写真が張り付けてあった。

アルバムの最後には、「内海家」という空白のページが残されていた。

そのアルバムを返却するために、少女の母の居所にアルバムを届ける政志。

莉子の父親もカメラが好きだったと話す母は、娘・莉子に、「家族写真」はできないことを言い聞かせると、政志に伝える。

政志の内側に残った、名状(めいじょう)しがたい感情の残滓(ざんし)。

これが、プロカメラマンの心の奥底を揺さぶっていくのである。

3 東北で撮ったカメラマンの、唯一の「家族写真」の収束点

政志は父の誕生日に合わせて、帰郷した。

それは、彼が体感した東北の風景と明らかに乖離する、いつでも穏やかな究極のスポットだった。

その誕生日パーティーの夜、父が脳梗塞で倒れてしまう事態が出来する。

命に別状はないが、後遺症が残ると言うのである。

病院で父をガラス越しに見ながら、政志が呟いた。

「もう、浅田家は撮れないかも知れないな」

それを聞いた幸宏が、激怒する。

「おい、政志。もういっぺん言いてみぃ!」

今度は、腑抜けのようになった政志のところへ、若菜がやって来て、きっぱりと言った。

「私も、浅田家の写真に入れて欲しい」

「え?」

「私に恩を10倍で返すって約束したん、覚えとる?」

そして、ギャラリーレンタル料と写真集購入代金の10倍の200万円を払うか、結婚するか、どちらか選ぶよう迫った。

一か八かの勝負に若菜が圧勝したというオチがつき、引き伸ばされた二人の結婚問題は軟着するに至る。

|

| 「200万払うなんて、絶対嫌や!」という政志の声が若菜に届く |

父の見舞いに行く前に、昔、父に年賀状の兄弟写真を撮った神社に、父の病気の回復祈願に立ち寄った。

その時だった。

「そうか。そういうことか」

兄弟写真を撮る父を見ながら、艱難(かんなん)なパズルを解いたかのように、突然、閃いた政志は、そのまま家に帰り、東北へ戻ると母に告げる。

思わず、母は政志の頬を叩いてしまう。

初めてのことである。

「病気の父親を残して、やりたいことをやる息子を送り出す、母親の痛み。覚えておいてな」

政志は黙って頷く。

「よし!あんたはもう、自分のやりたいことをやりなさい。で、たまに家族のことを喜ばしてくれたら、それでええから。何か、大事なことがあるんやろ。はよ、東北、戻んなさい」

「ごめん、ありがと」

見送りに来た幸宏が、改札で父の言葉を伝言する。

「政志、浅田家はいつ撮る予定なんや?父ちゃん、それまでにリハビリ頑張って、動けるようにしとくからな」

|

| 涙を滲ませる |

野津町に戻ると、政志は莉子に声をかけた。

「撮りたいんだ。内海家の家族写真」

この一言で全て決まった。

家族で一番楽しかったことを母子に聞くと、莉子の妹が、「昨年、パパと遊んだ海が楽しかった」と答える。

その翌日のこと。

莉子が政志のもとに来て、恐々と尋ねる。

「本当に家族写真、撮れるの?いないのに…父さん」と莉子。

「うん、撮れるよ」と政志。

こうして、寒い海辺にやって来た母子と政志。

ここで、政志は莉子に頼み込む。

「莉子ちゃん。今日、時計忘れちゃったからさ、それ貸してもらってもいいかな」

莉子のもとに政志が近づき、言葉をかける。

「何でお父さんの写真、見つからなかったか、分かったよ。ウチも一緒やったから」

莉子の父親の形見である時計を嵌(は)めた腕を見せ、政志は、水着姿でポーズを取る莉子の「家族写真」を撮るのだ。

莉子は、ここで全てを理解する。

政志が写真を撮る姿を見て、父の姿と重ね合わせる莉子は、泣きながらお母さんに話かける。

「お母さん。父さんは、いつも私たちを撮ってくれてたから…」

「そうね。いつも撮ってくれてたね」

その直後、政志が莉子に一言、添えた。

「ほら、莉子。もっと笑って」

それは、去年の夏の海で、カメラを構える莉子の父親の声だった。

こうして、内海家の「家族写真」が出来上がったのである。

それは、東北で撮ったカメラマンの、唯一の「家族写真」の収束点だった。

野津町での活動が終わり、政志は美智子と小野に別れを告げ、最後に、改めて、役所の伝言板を確認するために立ち寄った。

そこで、高原家族が無事であることを知らせる張り紙を見つけ、目を潤ませる政志。

2011年9月

「野津町では、瓦礫の中から救い出された写真、そのすべての洗浄を終え、2011年9月、小学校での被災写真洗浄返却活動は終了した」(政志のナレーション)

4 オープニングシーンに円環する、「浅田家 『葬式』」という決定版

2019年

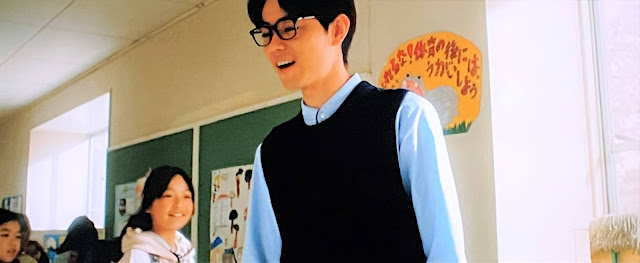

小学校で教師として勤務する小野が映し出され、野津町の海や、「最後の最後まで下りない主義のあの人」、そして、天に召された拓海(たくみ)の遺影と、その拓海の寝顔を映した「家族写真」が、「今を生きるための力」にして団欒(だんらん)する佐伯家の映像が、政志のナレーションにオーバーラップされながら提示されていく。

|

「最後の最後まで下りない主義のあの人」

|

| 佐伯家 |

「野津町の被災写真は約8万枚。そのうち、持ち主に返却されたのは、約6万枚にも及んだ。でも、この数字はこれからも変化し続ける。なぜなら、8年経った今でも、写真返却会が行われているから。一度乗った船からは最後の最後まで下りない主義のあの人の手によって。人が失ったものを補えるのは、きっと記憶だけで、その記憶を確かなものにしてくれるのは、写真。思い出を残すだけでなく、時にはその写真が、今を生きるための力にもなるんだと。僕は、なりたかった写真家になった。そう、たくさんの人の思いと力を借りて。そしてついに、我ら浅田家にも、この時がやってきた」(政志のナレーション)

そして今、布団に横たわる父の遺体を囲む家族たち。

いつものように、10秒のセルフタイマーが切られ、その様子が写真に収められる。

その瞬間、父の目が開く。

「もう、飽きた」

「もう一枚!」と政志。

それは、オープニングシーンに円環する、「浅田家 『葬式』」という名の「家族写真」の完成形であった。

5 瓦礫の山と化す地場で「家族写真」を撮り切った男の旅の重さ

「もう、浅田家は撮れないかも知れないな」

この政志の言葉が、物語の風景を被膜(ひまく)のように覆っている。

コスプレ写真に象徴される「家族写真」は、政志にとって、〈生〉が躍動する家族の風景の最も重要なイメージだった。

政志が抱懐する、このユーモアに満ちたインパクト抜群のイメージが、3.11被災の体験を通して決定的に壊れていく。

安否確認や、遺影のために遺族の画像を捜すという、「写真洗浄」をコアにする「被災写真返却活動」への自己投入の渦中で、被災者の〈死〉の陰翳(いんえい)が犇(ひし)と張り付く「家族写真」の撮影を突き付けられて、〈生〉が躍動する家族の風景のイメージが崩れ去っていくのだ。

|

| 公式ホームより |

その依頼主が、一人の幼気(いたいけ)な少女であったため、「遺影」という言葉を表出できない政志の反応は、「大人の言辞」に隠れ込むことで、一時(いっとき)、逃げ延びる。

擦傷(さっしょう)であったが、しかし、決して見て見ぬふりはできない、この精神的疲弊感が、男を帰郷させるトリガー(契機)の一因でもあった。

「そうか。そういうことか」

それ故に、帰郷で掴んだヒントが、男の情動を激しく揺さぶり、反転させていく。

もう、男の視界には、東北の小さくも、瓦礫(がれき)の山と化す地場(じば)しか入り込む余地がなかった。

|

| 瓦礫の山 |

包容力が抜きん出た男の母は、プロカメラマンとしての、次男の思いの強さが理解できていた。

「よし!あんたはもう、自分のやりたいことをやりなさい。で、たまに家族のことを喜ばしてくれたら、それでええから。何か、大事なことがあるんやろ。はよ、東北、戻んなさい」

このセリフは、観る者の中枢を射抜く気迫に満ちていた。

途轍もない腕力で、出力が最大になる個性全開の家族を仕切る、母・順子の凄みに圧倒される。

政志の「家族写真」の推進力には、「極道の妻」のコスプレをチョイスするほどの、この母・順子の馬力なしに考えられないのだ。

もとより、政志の「家族写真」の転機は、早晩、天に召されていくだろう幼児の夢を叶えてあげることだった。

幼児が好きな虹の絵をTシャツに描き、それを着て、寝転ぶ「家族写真」の訴求力は、この映画の生命線であると言っていい。

ゆったりしたリズムで撮影に臨む、幼児のあどけない寝顔を見ながら、感極まって涙を滲ませる男が、ここから、決定的に変容していくからである。

10秒のセルフタイマーが切られる時に溜めた涙が、映画の風景を変えいく。

男が出会ったのは、〈死〉を不可避とする人間の根源的な宿命の、そのリアリティの様態であった。

「もう、家族写真は撮れないかも」という男の本音が拾われた所以(ゆえん)である。

かくて、3.11被災の情報を知った男が転位する。

桜を散らせて撮った『高原家』の安否確認のための、ベクトル遷移(せんい)の旅に打って出るのだ。

それを確認するまでは帰郷できない旅の重さは、〈生〉が躍動する「家族写真」に熱量の全てを注ぎ込んだ男が、一回完結で拾い上げ、アルバムに固着させてきた「家族万歳」という、個性的だが、しかし、どこまでも超プライバシー全開のカテゴリーの内に収斂することが適(かな)わなくなった、緩やかな律動の歴史を相対化してしまうのである。

超プライバシーがフル稼働した「家族写真」から、〈死〉を脱色する瞞着(まんちゃく)が許せなくなったからである。

だから、「家族写真」のど真ん中に、〈死〉の予行演習が求められるのは必至だった。

それが、2019年に具現化された、オープニングシーンへの円環によるラストシーンの挿入の意味である。

飽きるほどリピートする〈死〉のリハーサルの「家族写真」は、まさに、この男・浅田政志の心的変容の収束点だったのである。

―― 以下、気になった点について書いておきたい。

「湯を沸かすほどの熱い愛」には大いに不満が残ったが、この「浅田家!」は全体的に心に残る良い映画であった。

|

「湯を沸かすほどの熱い愛」より

感傷を引き摺(ず)らない画面の切り替えも良かった。

ただ、どうしても気になるのは、父の死=非在が理解できているにも拘らず、父を含めた「家族写真」を政志に要求し、「やっぱ、撮れないわ」と答えた政志に怒る少女の反応の一連のエピソードである。

このエピソードを少女の甘えとして処理しているのだろうが、この設定に対して、少し無理があるように覚えてしまう。

中野量太監督のオリジナルなシナリオから、感動譚への拘泥を感じてしまうのだ。

「津波で泥まみれになった写真を1枚1枚きれいに洗って、持ち主のもとに返却する。震災から10年近く経った今も写真を返却する活動は続けられていますが、こうした活動が行われていること自体、知りませんでした。僕は世の中に知られていないことを伝えるのも映画の役割だと考えていて、『これは絶対に映画にしなくては』という強い思いが生まれました」(中野量太監督インタビュー)

|

| 中野量太監督 |

この作り手の言葉が、抑制の効いた映像からダイレクトに伝わってきて、感動も一入(ひとしお)だったのは事実。

これからも、作家限定ではなく、作品限定で観ていきたいと考えている次第である。

|

| 浅田政志氏(左)と中野量太監督 |

(2021年8月)

0 件のコメント:

コメントを投稿