1 家族とは「パンと心の共同体」である

家族の絆、或いは、失ってはならないものを守り抜くことの大切さ

こんな時代があって、こんな人々がいた。

こんな風景があって、こんな家族がいた。

そして、そこに様々な人々の多様な繋がりがあって、良きにつけ悪しきにつけ、そこに一定の結束力があった。

それを今「邪悪なる共同体」と呼ぶのは容易だが、しかし、そのような繋がりの内で、何とか生活を繋いでいこうとする人々の懸命の思いが、そこには紛れもなくあった。

当時の自転車は、現在なら自動車一台と等価であると言っていいだろう。

だからこそ、乗用車を盗難された人々の悔しさは、父アントニオが愛用の自転車を盗まれた悔しさと均しい感情であると言い切れるのか。

悔しさの継続力において、当時と現代の落差は明らかである。

現代の人々は、災難に遭った悔しさを何ものかでカバーできる余裕を持ち得るが、アントニオの悔しさを癒すに足る何かが、果たして、当時どれ程存在したのであろうか。

自転車を盗まれることは生活を奪われることであり、ひいては、家族の暮らしを困窮させ、明日の保障のない人生を覚悟することを余儀なくされるのである。

アントニオの自転車奪回のあらゆるアクションは、まさに、四人家族の暮らしと生命を賭けた必死の闘い以外の何ものでもなかった。

家族よりも個人であり、義務よりも権利であり、均質化よりも差別化であり、管理よりも解放であり、秩序よりも自由であり、自立よりも保護であり、「分」よりも「夢」であり、等量よりも過剰であり、昨日よりも今日であり、しばしば明日よりも今日であり、そして、愛することよりも愛されることである。

このような目眩(めくるめ)く現代の蜜の味を、この時代に生きる私たちが、果たして捨てる覚悟を持ち得るだろうか。

多分に懐古趣味に流れていく者たちは、本気で「共同体回帰」を望んでいる訳がない。

蜜の味の一切をかなぐり捨ててまで、その者たちが「古き良き時代」への原点回帰を志向しているとは到底考えられないのである。

|

共同体社会・合掌造り(ウィキ・イメージ画像)

|

|

| 共同体社会・合掌造りの葺き替え風景(ウィキ・イメージ画像) |

偶(たま)さか甘いものを食べ過ぎて、それを摂取することを悔いたとしても、特段に命の別状がない限り、「決して甘いものは喰わない」と嗜好転換する決意を固めたつもりの、件(くだん)の者たちの観念の砦が、一片の感傷を入り込ませないという精神武装によって、時空を突き抜ける強靭さを持ち得るとは思えないのだ。

なぜなら、私たちは殆ど確信的に、「近代」が包摂(ほうせつ)する様々な利器や快楽を勝ち取ってきたのであり、そして、半ば暗黙裡(あんもくり)に「共同体社会」を破壊してきたのである。

|

| 共同体社会(イメージ画像)http://bbs.jinruisi.net/blog/2010/12/921.html |

自らが壊してきたものの中に、単に、ノスタルジックな喪失感覚を蘇生させるような離れ難さを覚える何かが含まれていたとしても、せいぜい、そこで私たちが為し得るのは、その上辺だけの装飾を自分たちの暮らしや観念に接木(つぎき)することでしかないだろう。

それは恐らく、自己欺瞞以外の何ものでもないのだ。

甘いものを散々摂取してきた私たちができ得るのは、明日に繋がる「今日」という時間を、どれほど丁寧に生きていけるかというその一点のみであって、それ以外ではない。

|

|

共同体社会(イメージ画像)・時代の風景「欲望の稜線が天を衝き、怒涛の逆巻く世紀の風景」より

|

私たちは、そこに辿り着きたいとどこかで思っていた場所に遂に到達したのであり、その辿り着いた場所を壊してまで戻りたい場所があるはずがないのである。

仮に、そのような者がいたとしたならば、その者は決して、私たちが辿り着いたこの場所で心地良く共存している訳がないのだ。

だから、奇麗事で塗りたくった中身のない言辞を吐き散らすのは、もう止めた方がいい。

私たちは、常にどこかで愚かであり、醜悪であり、あまりに不完全なるホモサピエンスでしかないのである。

|

映画「裸の島」の家族は、疑う余地のない自分たちのごく普通の日常性を、ごく普通に生きていた(「人生論的映画評論」より)

|

|

|

時代は変わっていく・現代の瀬戸内の島での給水作業・時代の風景「それ以外にない場所を持ち、それ以外にない人生を生き、そして土に還っていく ――

或いは、共同体の底力」より

|

―― 「自転車泥棒」という映画から学ぶものがあるとすれば、それは「肉親の絆の大切さ」であり、「勤労することの有り難さと辛さ」であり、「失ってはならないものを守り抜くことの大切さ」であり、そして、「失ってはならないものを失ったときの、自我の崩れを最小限に留めていくことの強さ」であるだろう。

それらが、この作品から、私たちが学ぶべきものの全てである。

少なくとも、私はそう信じて止まないのである。

家族の絆。

それは、失業問題が慢性化している時代の厳しい状況下において、何よりも「パンの共同体」だった。

父が働き、母がそれをサポートし、同時に、育児に専念する。

子供は就学間近にあって、自分の可能な限りの役割を家族の中で担っている。

その状態が堅調に推移すれば、家族は少しずつ、「パン」の問題を克服していくことになるであろう。

決して、物質的豊かさを手に入れた訳ではないが、それでも、苛酷な労働環境の中で、相対的な豊かさの実感を手に入れるに違いない。

人々が均しく貧しい時代の中では、自分たちの暮らしだけが特段に厳しい状態に置かれていない限り、人々は、「貧しさの中の豊かさ」を実感することが充分に可能なのである。

それは広義に言えば、「心の豊かさ」の範疇に入る豊かさである。

均しく貧しい時代には、このような豊かさの獲得が可能なのである。

なぜなら家族の絆は、単に「パンの共同体」の枠内に留まらないからだ。

家族とは何より「心の共同体」である。

家族内の情緒的結合の確かさが、家族の絆を間違いなく強化するであろう。

家族とは、「パンと心の共同体」なのである。

しかし、働くべきはずの父親が失業状態に陥ったら、家族の暮らしは直接的な危機に瀕するであろう。

そのとき、家族は何によってその絆を守り、それを崩されないようにして固めていくのか。果たして、「心の共同体」のみで、家族の絆を堅持することが可能なのか。

それが問われているのだ。

|

| 核家族、アメリカ(1970年代)(ウィキ・イメージ画像) |

|

| 日本の家族(2003年)(ウィキ・イメージ画像) |

|

| コンゴの家族(2007年)(ウィキ・イメージ画像) |

|

|

西欧における家族・キリスト教という信仰によって結ばれ、女性の人権が保障されているノルウェーの家族。1900年(ウィキ・イメージ画像)

|

|

|

明治時代のある家族・日本では明治・大正期は、夫婦が多くの子をつくり、親たちと同居し、大家族の割合が高かったが、昭和期に入って、核家族の割合が増えた(ウィキ・イメージ画像)

|

|

|

仕事が早く終わってもすぐに帰宅しない「フラリーマン」・理由の多くは育児を手伝いたくないというものが、アンケートのトップ(ウィキ・イメージ画像)https://diamond.jp/articles/-/189474

|

2 父とぴったり、ラインを同じにして

作品の中で終始描かれていたのは、失業の危機に直面した父を助けようとする息子の、切ないまでに幼気(いたいけ)な行動だった。

私の中で最も印象的な描写は、自転車を盗まれた父に同行し、大人に混じって、必死に探すブルーノ少年の表情の変化を伝えるシーンである。

「どうした?」

些か強い口調で尋ねる父に、息子はもっと強い口調で、と突っぱねるようにはね返したのだ。

「転んだんだよ!」

その息子の意を汲んだように、父は息子にタオルを差し出した。

そのタオルで体を拭(ぬぐ)う息子は、父親の表情を一瞥(いちべつ)し、情意を確かめる。

雨の中でも、自転車を捜す父の真剣な視線を感じ取ったとき、もう息子は、父に対する不満を零(こぼ)せなくなってしまったのだ。

雨の中でも、自転車を捜す父の真剣な視線を感じ取ったとき、もう息子は、父に対する不満を零(こぼ)せなくなってしまったのだ。

息子もまた、父と同じ視線の内に入っていくのである。

「ユートピア」なる幻想を追い求め続ける、私たちホモサピエンスの特徴的な営為(えいい)を思えば、この日は日曜日だった。

ブルーノは、そんな思いを経験したことすらないかも知れない。

経験したことのない快楽に、人は過剰な未練を抱くことがないのだろう。

|

| 金持ちの子供の食事を見て、羨ましそうにしても、「我慢」することを強いられ、学習しているブルーノと、そのブルーノを睨(にら)みつける少年 |

しかし、この映画を観る私たちの多くが、「日曜日の団欒」などという観念は、今や快楽ですらないかも知れぬ。

或いは、なおそれを快楽と思える人たちには、ブルーノへの同情を禁じ得ないのだろうか。

その思いは、彼らへのフラットな憐憫(れんびん)以外の何ものでもないから、吹けば飛ぶようなノスタルジーの類であると言っていいだろう。

その思いは、彼らへのフラットな憐憫(れんびん)以外の何ものでもないから、吹けば飛ぶようなノスタルジーの類であると言っていいだろう。

因みに、このような作品と付き合うとき最も注意すべきことは、「皆がお互いに助け合った時代の、古き良き共同体」への原点回帰を、感傷の世界でイメージを膨らませてしまうことへの、知的な検証力の介在が、どれ程の有効性を持ち得るかという点にある。

|

| 共同体社会・合掌造り(イメージ画像) |

それは、「それに比べると、今の世は暗黒だ」などという根拠もない幻想に取り憑(つ)かれてしまう心的現象に対し、どれだけ自我のバリアによって、物語の浮薄な部分を稀薄化できるかという点にあると言い換えてもいい。

豊かさを手にして、少し余裕を持った人間に限って、「永遠なるユートピア」を追い駆ける習性だけはいつの世も変わりないのだ。

古来より、私たちホモサピエンスは、「今の若者はなっていない」という言葉と同じ比重で、「今の世の中は最悪だ」という常套フレーズを、繰り返し吐き出し続けているのである。

これは常に、「ユートピア」なる幻想を追い求め続ける、私たちホモサピエンスの宿痾(しゅくあ)であると言っていい。

この「進歩幻想」という宿痾のために、「革命」という名の殺戮(さつりく)を繰り返してきた歴史を、またいつの日か、忘れた頃になぞっていってしまうのは、人間の学習能力の限界点を示すものであるに違いない。

――「自転車泥棒」の世界に戻る。

同時に、頑張り屋の母マリアのてきぱきした動きを、常に肌で感じ取っている。

「パン」を手に入れることの大変さを感じ取っているのだ。

それは、「パン」を手に入れることの大切さを学習できているということである。

その故、この幼気(いたいけ)な子供は、常に父の役に立ちたいと願っているのだ。

その父は本来、真面目であり、理性的でもあり、子煩悩でもあった。

ブルーノにとって、それは見てはならない光景だった。

見てはならない現実が、そこに晒されていたのである。

峻烈(しゅんれつ)な現実に、日常的に晒されていたであろう時代がそこにあり、その時代に、それ以外に生きようのない人生を繋いでいく多くの人々がいた。

アントニオ父子もまた、そこに群れ成す人々の一人だったのだ。

そもそも、この子にとって、父の犯した行動が、「神に背く罪」として受け止めることができたのか。

そうではないだろう。

この子は常にどこかで、父の意を理解しているところがある。

父が悪いのではない。

父の自転車を盗んだ犯人が悪いのだ。

父は自分たちの暮らしを守るために必死に動き、奔走した。

この子にとって、父の犯した行為は、必ずしも「神に背く罪」ではないのである。

それでも、ブルーノは辛かった。

父の許し難き行為が辛いのではなく、衆人環視の中で、自分の父が詰(なじ)られ、罪人のように扱われたその風景が辛かったのだ。

その情景の苛酷(かこく)さの中で、息子は、父の手を求めるように弄(まさぐ)った。

しかし、父子の強い情愛は決して消えないであろうことを、映像は見事なまでに映し出していた。

二人はぴったりラインを同じにして、戦後まもない、ローマの古い佇(たたず)まいの街並みを、点景に刻んで、家路に就(つ)いたのである。

明日の「パン」の保障がない厳しい生活環境に、時には、押し潰(つぶ)されるかも知れない不安を予感させつつも、映像はその苛烈なリアリズムで固め切ったのである。

|

| ヴィットリオ・デ・シーカ監督(ウィキ) |

3 未だ、ユータナジー(安楽死)と化していない、「情緒的エネルギー」の結合力のインテンシティ(強さ)の幻想

|

近代植民地体制を確立した「大航海時代」を描く「1492」・画像はコロンブスとイサベル1世

|

|

| 映画「1492」・16世紀以降の西洋の近代化の過程は、非西洋諸地域の植民地・従属国化であった |

15~16世紀のヨーロッパ経済の出現は、他の文明を圧倒し、ひとり資本主義的発展のコースに踏み出してしまった。

ここから、あらゆるものが変貌を遂げていく。

16世紀から18世紀にかけて展開された、手工業生産中心のプロト工業化を経て、18世紀後半の産業革命は機械制工業の道を開き、牙を剥(む)き出しにした資本主義は暴力化するが、近代市民社会を支える主要な原理の浸透によって、暴力的な資本主義が、それぞれの国民国家の枠内で、その暴力性の牙を相対的に、漸次(ぜんじ)、削り取っていったとき、私たちはいつのまにか、「皆、アメリカになろう」と唱和(しょうわ)していたのだった。

|

ラッダイト運動・産業革命の反動/織機に対する破壊。1812年(ウィキ)

|

かつて、イスラエルのキブツでは、キブツ外で手に入れた電気製品を誰かが持ち込むと、その本来的な、平等の原理の内的要請によって、遂に、それを買う羽目になり、キブツ経済は外部文明の圧力で閉塞(へいそく)状態であるというレポートもあった。

|

| ガンシュムエルキブツでのシャブオット(七週祭=ユダヤ教の収穫祭)、1959年(ウィキ) |

更に古い話だが、中国の奥地に一台の外車が入り込んだら、車を見たことのない人々の人だかりの騒ぎで、車が動けなくなってしまったというのだ。

このレポートの筆者は、「そこにアメリカがある限り、みなアメリカになりたいのである」というような筆致で結んでいた。

これが、近代文明の否定し難い底力なのだ。

20世紀は、人間の欲望を無限に解放した世紀だった。

欲望の世紀は、同時に、過剰なる蕩尽(とうじん)の世紀でもあった。

人間の欲望を開拓し、消費させ、飽きさせる。

そこにまた、鮮度の高い新たな欲望を作り出し、蕩尽させ、捨てさせる。

欲望は循環系ではなく、漏斗状的(ろうとじょうてき)に巻き上がって突き進んでいくのだ。その消費サイクルの速度は、少しずつ速くなるから、欲望の資本主義は、ここに全面展開されるに至った。

かくて、資源を利用し、それを加工し、刺激溢れる製品を継続的に生み出していくことで、大量生産・大量消費・大量廃棄を不可避とする「動脈産業」が肥大化すれば、それを合理的に処理する「静脈産業」(リサイクル産業)の膨張化もまた不可避と化すだろう。

|

| 動脈産業と静脈産業https://www.tokometal.group/job/about/special.html |

このように、循環型社会の構築を必至とする資本主義の底力は、漏斗状的に巻き上がって突き進んでいく人間の欲望の稜線伸ばしのアナーキズムと、如何に折り合いを付けていくかという根源的テーマから乖離(かいり)し得ず、いつだって、喉元に鋭利な切っ先(きっさき)を突き付けられているのである。

然るに、この欲望の資本主義の懐の只中において、一歩先に幸福を掴んだ者と、未だ掴めない者との落差は、それを掴めない者の内側に「快楽の落差」という意識を作り出す。

均しく貧しかった時代には、さして、気にも留めなかった欲望のアイテム(物品)が、自らの生活圏に届くほどの距離に存在することで、人々は、「自分だけが不幸であることが許せない」という意識に呪縛(じゅばく)される。

そこに「快楽の落差」が生まれるのだ。

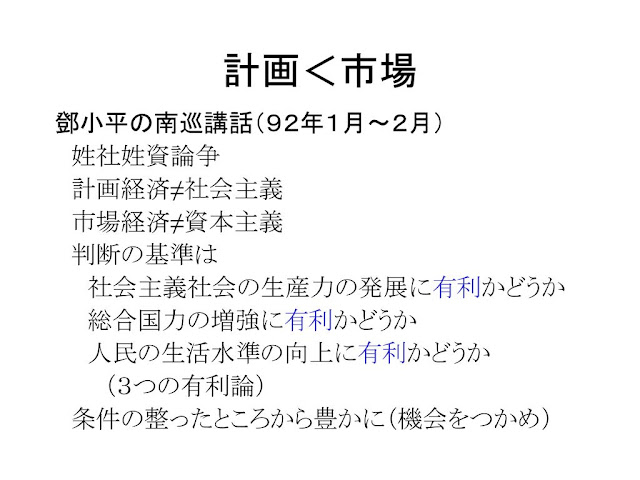

この概念から、「改革開放路線」の必然的帰結点として、市場経済を介し、社会主義を実現するという、「社会主義市場経済」の提示をした鄧小平(とうしょうへい)による、「豊かになれる者からなっていけ」という有名な「南巡講話」(なんじゅんこうわ)が想起されるだろう。

|

鄧小平(ウィキ)

|

|

| 南巡講話https://slidesplayer.net/slide/17016259/ |

思うに、人々の精神状態が不思議なほど落ち着かなくなるのは、以上の意識が、「選択的注意」(膨大な感覚情報の中から選択的に取り出すこと)として既に侵入してきている、脳の記憶情報の内にべっとりと張り付いているからである。

これも、近代文明の底力である。

|

| 「選択的注意」の代表例・カクテルパーティー効果 |

全ての社会は、「伝統的社会」⇒「テイク・オフ(離陸)期」を経て、必ず高度大衆消費社会に至ると予言したのは、「経済発展の諸段階」(5段階)で著名なロストウ(アメリカの経済学者)であるが、歴史学からの批判がありながらも、これは不気味なほど説得力を持つ観察である。

|

ウォルト・ロストウ(ウィキ)

|

まず、工業革命によって手に入れた豊かさが、都市住民を中心に自由を求めるという流れが形成された。

初期資本主義の暴力性が、都市労働者を苛酷な環境のもとに追いやった事実は否めないにしても、工業革命による物質文明の展開が、消費枠を著しく拡大したことの把握は重要である。

やがて、消費者の購買力に拠った文明の再生産が軌道に乗って、そこで具現された豊かさが、自由への希求を必然化したのである。

人々が、こうして手に入れた自由の実感は、人々の私権意識を確実に高めていって、それを拡大的に定着させていくという流れが、そこに生まれた。

この私権意識の定着は、「人は人、自分は自分」という相対主義の風潮を育て、加速的に強化されていったのである。

つまり、「豊かさ」⇒「自由」⇒「私権意識」⇒「相対主義」へと相乗的に繋がる近代の内面史は、その速度と規模に差異を見せつつも、大筋の基調としては普遍性を持つと考えられる。

物質文明の全面的展開は、紛う方(まがうかた)なく、「私権意識の拡大的定着」という風景を顕在化させるのだ。

要するに、近代の中枢観念が、制度や権力の暴走を抑止し得る機能を結果的に果たしてしまうこと

|

第二次産業革命(1865年から1900年)・鉄道車両用の高速ディーゼルエンジンの一例。英国以外に、独、仏、米が推進力になった(ウィキ)

|

|

ドイツの技術者・ルドルフ・ディーゼル・ディーゼルエンジンの発明者(ウィキ)

|

我が国を例にとれば、平等な貧困の中から経済的成功者が出現し、この先行者が幸福の指標ライン(例えば、「三種の神器」とか、新幹線に3LDKといったものなど)を設定し、後方から、これに追いつこうとする群れが列を成し、人々の内側に、「幸福になれる者からなっていく」という、鄧小平流の暗黙の心理的文脈が形成される社会が開かれた。

|

電化製品の三種の神器(さんしゅのじんぎ)・白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫(ウィキ)

|

人々は、一様に生活レベルを上げていくことで、皆が似たようなものを買い、似たようなものに憧れ、似たようなレジャーを愉しみ、似たような生活様式を繋いでいく。

そして、似たような価値観に流れていったのである。

この流れは、「質の獲得」⇒「質の拡大」というラインで説明できるだろう。

しかし、高度成長の終焉に随伴して、目眩(めくるめ)く蠱惑(こわく)的で、過剰でもあった時代を特徴づけた、「幸福競争」という人生ゲームが、一応の安定的な収束を迎えていく辺りから、時代の基幹文脈は、他者との快感濃度の微妙な差異に神経を尖(とが)らせる、「質の選択」というキーワードによって説明される何かに収斂(しゅうれん)されていったと思われる。

それをネガティブに要約すれば、「なぜ、自分だけが不幸を感受せねばならないのか」といった文脈に流れつくだろう。

それは、他者の快楽濃度との主観的落差に不公平感を覚えたり、また、自分のかつての快楽濃度と安易に比較したりすることで、そこに、様々な感情的ギャップを作り出す。

前述したように、それを私は、「快楽の落差」と呼んでいる。

均しく貧しかった時代の終焉を告げる象徴として、人とほんの少しの差をつけることに、人々が怒涛(どとう)のように雪崩(なだ)れ込んでいくのである。

|

高度経済成長・昭和33(1958)年、日本橋人形町付近上空https://travel-value.jp/column/id=443

|

それでも、「愛情イデオロギー」(「情緒的エネルギー」)が求心力を持つ「血縁・疑似血縁家族」は簡単に解体されないだろうが、その時代に見合った果実を強(したた)かに含有させながら、少しずつ、しかし時には、ドラスチックな変容を遂げていくに違いない。

そんなことを考える時、「自転車泥棒」の「家族共同体」は、一般的に敷衍(ふえん)して言えば、均しく貧しかった時代の渦中で強化された「愛情イデオロギー」が、相当の求心力を持っていたと言える。

そして、我が子を想い、妻を愛し、その妻もまた、「家族共同体」の中枢にあって、情緒を共有し、その結束力は不動だった。

「情緒的エネルギー」の結合力のインテンシティ(強さ)の幻想が、未だ、ユータナジー(安楽死)と化していないのだ。

(参照資料)

拙稿 心の風景・「快楽の落差」という中枢的観念に集合する情動の、この底知れぬ牽引力の凄み」 心の風景・豊かさは共同体を破壊する

(2020年11月)

0 件のコメント:

コメントを投稿