|

| 大阪で暮らす家を見に行く亮平と朝子 |

1 震災が、うまく折り合えない二人の関係を溶かし、親愛感を強化していく

「朝ちゃん、あれはあかん。一番あかんタイプの奴や。泣かされてるのが目に見えてる」

|

| 春代 |

「バクっていうの、麦って書くねん。妹さんがマイって言うねん。米って書いて、マイ。お父さんが北海道で、穀物研究してんねん。いい名前やない?麦って書いて、バク。あたしは、すごく、いい名前と思った」

|

| 朝子 |

その麦に一目惚れした朝子が、彼女を心配する親友の春代と、クラブで踊っている時の会話である。

そんな春代のアドバイスにも拘らず、朝子は麦とツーリングしたり、共通の友人たちと遊んだりして、楽しく過ごしていた。

|

| 麦と朝子 |

舞台は大阪。

ある日、朝子は、麦が居候中の岡崎の家に泊りがけで遊びに行った。

|

| 右から岡崎の母・栄子、岡崎、朝子、麦、春代 |

夜になり、パンを買いに行くと言って出かけた麦は、翌朝になっても帰って来なかった。

心配する朝子を尻目に、岡崎は麦が一週間くらい帰って来ないのは、よくあることだと言う。

不安になった朝子が、家を飛び出していくや、麦が帰って来た。

抱きついた朝子に、麦は言う。

「朝ちゃんのところに、必ず帰って来る」

「半年後、麦は靴を買いに出かけると言って、そのまま帰らなかった」(朝子のモノローグ)

2年と、少し後。

そんな朝子が、失踪した麦と瓜二つの亮平に会ったのは、東京で喫茶店に勤めてからだった。

隣のビルの酒造メーカーに、コーヒーポットを取りに行った際、大阪から転勤してきたばかりの亮平を見るなり、麦と思い込み、衝撃を受ける。

|

| 亮平 |

しかし、名前を言ってもピンときていない様子の亮平に、立て続けに発問していく。

「東京は初めてなんですか?」

「いや、出張では何度かありましたけど、住むのは初めてです」

「出身は?」

「姫路です。大学から大阪で」

「ご兄弟は?」

「一人っ子です。これ、何のアンケートですか?」

「お名前は?」

「丸子亮平」

「麦やん…」

「え?俺が、まさか、バクに似てるって言うてんの?」

その反応を耳にするや、朝子は部屋から走り去った。

亮平は、奇妙なことを口走る朝子のことが気になり、彼女に近づこうとするが、朝子は拒絶的な態度を崩さない。

ある日、亮平は会社帰りに、写真展の前で立っている朝子を見つけ、声をかける。

そこに朝子のルームメイトのマヤが遅れてやって来て、入店を断られるが、亮平が取り成して、何とか3人で写真展を見ることができた。

その写真展こそ、最初に麦と出会った同じ作家の作品展だった。

その後、3人で喫茶店に入り、亮平とマヤの話は盛り上がるが、朝子は相変わらず口数が少ない。

突然、「もう帰る」と言って、朝子は一人で帰宅してしまう。

帰り際に自宅に来るようにマヤに誘われた亮平は、後日、同僚の串橋を連れて、朝子とマヤの家を訪ねる。

女優志望のマヤの舞台のビデオを4人で観ていたが、串橋は突然帰ると言い出し、険悪なムードになった。

マヤに理由を聞かれた串橋は、マヤの演技を安っぽく、自分に酔っているだけだとと誹議(ひぎ)し、「これでは誰にも届かない」と持論を展開するのだ。

|

| 右から串橋、亮平、朝子、マヤ |

それに対し、朝子はマヤを擁護する。

「ちゃんと、私には届いた。一つのことを、ずっと続けているマヤちゃんを凄いと思う。自分にはできないって、いつも思う。尊敬してる」

見かねた亮平も、マヤに謝るように促すと、串橋はそれに応じる。

「すいませんでした。言うべきじゃなかった…嫉妬したんだと思います。自分が諦めたことをずっと続けている人がいて、その人が輝いていて、それで、言ってしまいました」

亮平の仲介によって、この場はそれで収まり、4人の交流は続いていく。

翌日、いつものようにコーヒーポットを受け取って戻ろうとする朝子を、亮平が追って呼び止めた。

「何で、君はいつも、僕から逃げんねん。何かの勘違いなら申し訳ないけど、君かて、俺のこと、気になってんのちゃうか。初めて会ったとき、何か、感じたんとちゃうか。俺は、ずっと君のことが気になってる…俺は多分、君のことが好きなんやと思う。もっと、段階踏めたらいいんだろうけど、いつも話にならんし、でも、俺、多分、君が思うてるような奴やないで。そんな怖い奴でも悪い奴でもない…俺のこと、ちゃんと見てくれ。俺は、君が好きや」

朝子は俯(うつむ)いたまま話を聞いていたが、亮平の差し伸べた手に朝子も応え、二人はそこでキスする。

亮平はマヤの舞台があることを知り、夜の部に行くと言うが、朝子は昼の部にしてくれと言う。

「すみません、もう無理です。もうお会いできません。私のこと、忘れてください」

「ちょっと、急に何で?」

「ごめんなさい」

唐突だった。

突然、朝子から亮平に携帯がかかってきたのだ。。

折り返しかけても、不通の状態。

亮平は、マヤの舞台を昼の部に変えて行くが、朝子が翌日に変更したことを知る。

そして、舞台が開幕する直前に、突如、強い地震が起こり、公演は中止となる。

東日本大震災である。

交通機関はストップし、歩行者で溢れる東京の街を、亮平も歩いて会社に戻っていく。

路傍に座り込み、涙する女性に声をかける亮平。

亮平の優しい性格が透けて見える。

日が暮れて、なお歩き続ける、無数の人々が群れを成している。

亮平の足が止まり、その先に、朝子の姿があった。

ひしと抱き合う二人。

「亮平」

初めて、その名を呼んだ朝子の眼には涙が滲んでいた。

未曽有の災害の恐怖が、朝子の中枢を襲い、凍てついた感情が一気に溢れ出してしまったのだ。

震災が、うまく折り合えない二人の関係を溶かし、親愛感を強化していったのである。

2 別離を決意した女は堤防に上り、波浪が逆巻く仙台の海を見つめる

5年後。

二人は同棲を始め、ジンタンという名の猫を飼っている。

|

| 東京での同棲生活が始まる |

|

| ジンタン |

朝子は引き続き喫茶店に勤め、表情は活き活きしている。

それは、朝子のトラウマを浄化したかのように見えた。

マヤと串橋は結婚し、今、マヤは妊娠中である。

|

| マヤと串橋 |

4人の交流は今も続き、ジンタンを預けた朝子と亮平は、車で仙台の復興祭りのボランティアに通っていく。

自宅に戻り、疲れて床に寝転ぶ亮平に、マッサージをしながら、朝子は自分の思いを吐露する。

「あたし、亮平のこと、好きやで。メッチャ、好き。どうしたらいいんか、分からんぐらい好き。好きになってしまった」

「お前のそういうことが、俺を頑張らせんのや」

ショッピングモールで、旧友の春代と偶然に出会った朝子は、亮平を紹介する。

亮平を見て驚く春代に、釈明する朝子。

|

| 驚く春代 |

「あたしは今、亮平やねん。麦と関係なく、亮平が好きやねん」

「でも良かった、元気で。こうして会えて」

突然、東京に行き、音信不通だった朝子を心配していた春代には、友だち思いの気持ちが強い。

そんな春代から、現在、麦がモデルから俳優へと活躍していることを知らされる。

動揺を隠せない朝子。

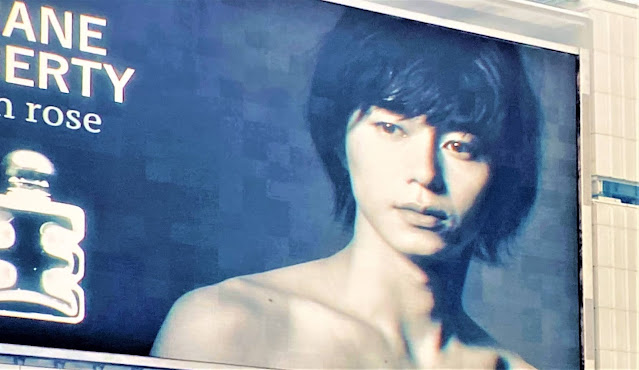

|

| 麦の大型屋外スクリーン |

朝子の家で、いつもの4人と春代が集まって食事を共にし、男二人が出て行ったあと、テレビに映し出された麦の話題に及んだ。

朝子は、自分が麦と付き合っていたことを、マヤに初めて告白する。

「それって、似てなかったら、亮平さんを好きにはならなかったということ?」

「そうなのかも。それは、分からへん」

「このこと、亮平さんは知ってるの?朝子は、このこと、ずっと亮平さんに言わないつもりなの?」

「言うつもりでいる」

その夜、亮平が大阪本社への転勤を、朝子に告げる。

「一緒に行けへんか、結婚せいへんか」

「嬉しい、あたし。けど、亮平に言うてないことがある。それを、言ってからでないと」

「うん、何?」

「亮平と初めて会ったとき、あたし、すごいびっくりしてん。亮平が昔、すごく好きやった人に似てたから…そっくりやったから」

「何や、そのことか。それはまあ、今更、ええんちゃう」

「知ってたん?いつから?」

「2年くらい前かな…要するに俺、あいつに似てたから、朝子と付き合えたってことやろ。そう考えると、実は俺、メチャメチャ、ラッキーなんちゃうかって思うようになって」

その言葉を聞き、亮平に抱きついて離さない朝子。

大阪行きが決まり、朝子は公園で春代と会っていた際、麦が近くにいると女子学生たちが騒いでいる情報を耳にする。

二人で麦の元に行くが、直接、会うことはできなかった。

走り出した車の後ろから、大きく手を振り続ける朝子。

「麦、バイバイ!」

朝子はきちんと別れを告げたかったのである。

二人は大阪で暮らす家を見に行った。

淀川の支流の天の川を見渡す一軒家である。

引っ越しの準備をする朝子。

そこに、突然、麦が訪ねて来た。

玄関を開けた朝子は、反射的にドアを閉める。

「朝ちゃん、ごめん。すごく待たせた。一緒に行こう!俺、朝ちゃんを連れて行きたい!」

キッチンの片隅で耳を塞ぎ、うずくまる朝子。

自己の仮相(自分の中に住む「もう一人の自分」)を自らが見る幻覚=「自己像幻視」(ドッペルゲンガー)の発現である。

「原作を読んで、まず受け手として面白いと思ったのがドッペルゲンガーの要素でした。日常的な恋愛物語だと思って読んでいたら、そっくりな2人の人間という日常のリアリティーをぶっ壊す存在が出てきた。そこから俄然面白くなったのです」(濱口竜介監督インタビューより)

|

| 濱口竜介監督 |

【「自己像幻視」は、DSM(精神障害の診断と統計の手引き)-IV-TRで明らかにされた「解離性同一性障害」への名称変更(かつての「多重人格障害」)や、癲癇(てんかん)発作、統合失調症などで見られるとされる意識障害である】

そこへ、亮平が串橋夫妻を連れて帰って来た。

引っ越しの手伝いに来てくれたのである。

その夜、4人に春代が加わり、送別会のレストランで夕食を摂っていた。

そこに再び麦が現れ、テーブル席に着き、朝子に語りかける。

「やっぱり、待ってたんじゃん」

「何で、何で、今なん」

「朝ちゃんと、ちゃんと約束したじゃん」

差し出した麦の手を朝子は握り、逃げるように、麦を外に連れ出していった。

置き去りにされた亮平と友人たち。

【東京での送別会の店に唐突に現れ、周囲の人間と会話をしないという映像提示によって、「麦の出現」は、先のシーンから繋がる朝子の「自己像幻視」の発現であると言っていい。要するに、目の前にいて、新婚生活を共有する亮平の相貌性に「麦」を見てしまったが故に、その「麦」を求めて、一人でその場を逃げ去ってしまったということだろう。その心理に渦巻く感情の本体は、「自己像幻視」の発現によって出来した、亮平との新婚生活への不安・恐怖であると考える】

「あたしはまるで今、夢を見ているような気がする…違う。今までの方が、全部長い夢だったような気がする。すごく、幸せな夢だった。成長したような気でいた。でも、目が醒めて、あたし、何も変わってなかった」

麦に対する、高速を走行する車内での朝子の吐露である。

仙台の海を見たくなって、麦は高速から降りたが、高い防波堤に阻まれ、海は見えない。

車内で朝子は目を覚ますが、この時点で、朝子の「自己像幻視」は崩壊し、終焉する。

彼女の内側に巣食っていた、麦の喪失による心的外傷が解かれていったのである。

車を降りた麦に、朝子は告げる。

「ごめん、あたし、もうこれ以上行かれへん。帰らな」

「どこに?」

「亮平のとこ」

「そうか」

「麦は亮平やない。あたし、ちゃんと分かってなかった。ごめん」

「分かった。謝んなくていいよ」

「麦は、もうあたしのこと、心配せんでええよ」

「じゃあ、バイバイ」

「ありがとう」

【このあっさりとした会話によって、「異界人」としての「麦」の反応が、朝子の「自己像幻視」を導く仮構の設定であることが判然とするだろう】

麦との別離を決意した朝子は、堤防に上り、波浪が逆巻く仙台の海を見つめる。

【仙台は、震災によって結ばれた亮平とのボランティア活動の中枢エリアだった。だから朝子は、まさに、この思い出の地で、亮平への全人格的回帰が招来したのである】

「朝子は海を見てああいう表情をしたというのが映画のその後の展開にとってとても重要な気がしたのです。あの顔があることで、彼女は先に進める」(濱口竜介監督インタビューより)

歩いて彼女が向かったのは、仮設住宅に住む平川の家。

頭を下げ、お金を借りる朝子。

事情を訊いた平川は、駅の見送りで朝子に一言。

「おめえは、許されねえぞ。ばかだぁ」

「お金はまた、返しにきます」

そう言って、朝子が目指したのは、亮平と所帯を持つはずだった大阪の街。

荒ぶる川・天の川を俯瞰する「我が家」に着き、呼び鈴を鳴らす。

背後からやって来た亮平は、「帰れ!」と言い放つのみ。

以下、その時のギスギスした会話。

「どの面下げて、来とんねん。何があったか、聞く気はない。ただ、そこまでお人好しじゃない」

「うん、分かってる」

「猫、捨てたで。でも、最初に捨てたのは、お前や。なんも言われる筋合いはない…俺はもう、一人であいつを世話する余裕はない。無理や。あいつが泣く度に俺は…」

「分かった。探す。あたしは亮平のことが好き。そのことを言いに来た」

「お前も相当、頭おかしいな。」

「うん」

「俺には、もうお前を信じる力が残ってない。ずっと、いつか、こうなるんやないかって思ってた。ずっと、怖かった。でも、最悪や。一番、最悪なことをお前はしたんや。俺と同じ顔をしたあいつが、もう、頭から離れへん」

「亮平!」

「帰れ!二度と来るな!」

一人で愛猫のジンタンを探すが、見つからなかった。

その足で、朝子は旧友の岡崎の家を訪ねる。

彼はALS(筋萎縮性側索硬化症)を患って、母・栄子の手厚い看護で受けている。

岡崎に話しかけた後、朝子は嗚咽を止められなかった。

「こんな時も、自分のことばっかりで、ごめんなさい」

泣きながら、栄子に吐露する。

「麦君とは、会えたん?」

「でも、それで、一番大事な人を傷つけてしまった」

「大事なんやったら、大事にしたらええやん。どうせ、それしか、できへんのやから」

栄子に励まされ、少し元気になった朝子。

若かりし日の恋愛話を繰り返す栄子だが、実は、それは不倫だったという過去について、朝子に打ち明ける。

朝子は栄子に背中を押されたのか、再び、亮平に会いに行く。

雨の中、ジンタンを草むらで探していると、亮平が現れ、ここでも「帰れ!」と叫ぶばかり。

朝子は走り去っていく亮平を、必死に追い駆けていく。

自宅に戻っても、ドアを閉められた朝子は、玄関前で叫び続ける。

「亮平!お願い、逃げないで!そのまま聞いて!亮平に謝りたい。でも、どんだけ謝っても、謝り切れない。そういうことをした。だから、謝らへん」

ドアの内側で、亮平は啜(すす)り泣く。

「許されたいとも、思ってない!私はただ、亮平と一緒に生きていきたい!だから、今、ここにいる。顔を見せて欲しい!声を聞かせて欲しい!亮平!亮平!」

そう言い切ると、静かにドアが開き、亮平からジンタンを渡される。

ジンタンは、捨てられていなかったのだ。

穏やかな性格の亮平が、ペットの遺棄などする訳がなかった。

同時に、朝子への情愛を捨て切れない男が、そこにいる。

まして、レッドラインを超えても、「私はただ、亮平と一緒に生きていきたい!」と号泣する女を拒絶するには、踏み込む余地のないほどの憎悪感情が突沸(とっぷつ)し、自己膨張していなければ困難であるに違いない。

人間の感情は複雑なのだ。

再びドアを閉められたが、ドアには鍵がかけられていない。

この事例が、亮平の感情が複雑に縺(もつ)れ、自我の中枢でハードに絡まり合っていることを示している。

静かにドアを開け、家に入っていく朝子。

苛酷な「恐怖突入」のように見えるが、既に、朝子の心には安堵感が生まれている。

この辺りの心理描写は出色である。

朝子は二階に上がり、窓際に立つ亮平にタオルを投げ渡される。

「マヤさん、無事に出産したって」

「え?」

「早産だったらしいけど。女の子やで」

「そっか、良かった。本当に」

そう言うや、朝子は窓際の亮平の隣に立つ。

「亮平は優しい。でも、もう、甘えない」

「俺はきっと、一生お前のこと、信じへんねん」

「うん、分かってる」

亮平は朝子を受け入れたのである。

天の川を窓際から見つめる二人。

「水かさが増してる」

「うん」

「汚い川やで」

「でも、きれい」

朝子のその言葉に、一瞬、朝子を見るが、正面を向いた亮平の顔は、微かに、穏やかな表情に変わっていく。

これからも、二人の物理的・心理的共存が約束された訳ではないが、少なくとも、「今は大丈夫」だろう。

そんな余韻を残して閉じていった映像との別れ辛さが、私の内側で騒いでいた。

「麦と亮平が非日常と日常を象徴しているように思えますが、日常と非日常ってくっきりとした隔たりがあるように見えて、そこまで違いがないんだよってことを伝えたかったんです。それが『人生は安心してはいけないぞ』って部分につながります」(濱口竜介監督インタビューより)

この濱口監督の言葉が、亮平と朝子のラストの会話の中に、日常(川の流れの美しさ)と非日常(災害の危うさ)の境界の曖昧さ、即ち、「人生は安心してはいけないぞ」というメッセージを読み取ることができる。

|

| 濱口竜介監督 |

紛うことなき秀作である。

3 「ピーク・エンドの法則」の崩壊感覚 ―― その「別離のトラウマ」の切なさ

「経済は感情で動いている

」という視点から、人間の経済行動にアプローチする「経済行動学」の知見に、「ピーク・エンドの法則」という注目すべき仮説がある。

「プロスペクト理論」(人間は「損大利小」に振れやすいという心理を分析した行動経済学の仮説)で有名な、アメリカの心理学者・ダニエル・カーネマンが、1999年に提示した仮説として知られている。

|

ダニエル・カーネマン

これは、人間の「快・不快」に関わる記憶の多くは、固有の自我の経験の「ピーク時」と「終了時」の、「快・不快」の程度の大きさによって決定される法則という風に解釈されている。

たとえ、その経験の中に、多くの楽しいエピソードや、苦痛を感じる出来事が記憶に残されていたにしても、経験の「ピーク時」と「終了時」の「快・不快」の決定的な記憶が、言わば、「絶対経験」として、いつまでも自我の奥深くに張り付いてしまって、その主体の人生に決定的な影響を及ぼすが故に看過し難いのだ。(「人生論的映画評論・続」で書いた、マイケル・カーティス監督の「カサブランカ」の批評を掲載)

「カサブランカ」の主人公・リックは恋人イルザと育んだ愛が、イルザの突然の失踪によって、「別離のトラウマ」を被弾し、イルザとの再会を唯一の希望にして、大戦中であるにも拘らず、仏領モロッコの都市・カサブランカの一角でナイト・クラブを経営する。

|

| ナイト・クラブを経営するリック |

【このリックが負った「別離のトラウマ」とは、素性の知れない女との「ハネムーン幻想」が、女からの、「もう、お目にかかれません。何も聞かないで。”私が愛していることを信じて下さい イルザ”」という文面による「別れの手紙」によって、一瞬にして瓦解するに至った出来事のこと】

|

| リックの「ハネムーン幻想」 |

そして、遂にやって来たイルザとの再会を果たしたことで、全てが氷解する。

イルザはレジスタンスの指導者の妻で、自らもレジスタンスに関与していたが、リックと知り合ったことで、彼女の情愛が一気に噴き上がり、「ハネムーン」の日々を繋いでいた。

しかし、イルザの罪責感が沸点を超え、彼女をして、リックに「別離のトラウマ」を負わせるに至った。

|

| 「別離のトラウマ」 |

一切を了解したリックが、レジスタンスの指導者と、その妻イルザのアメリカへの脱出行を援助するという、如何にもハリウッド流の、「正義・人道・弱者利得」という理念のうちに終焉する。

|

| 右からリック、イルザ、レジスタンスの指導者ラズロ |

それでも、ここで描かれた、主人公・リックの「別離のトラウマ」のコアに、先述した「ピーク・エンドの法則」で説明されるのが読み取れるだろう。

しかし、この「カサブランカ」よりも、「ピーク・エンドの法則」を決定的に描き切った名画がある。

名画の名は、アンリ・コルピ監督の傑作「かくも長き不在」。

「カサブランカ」で言及したので、敢えて「ピーク・エンドの法則」に触れなかったが、「かくも長き不在」のヒロインが負った「別離のトラウマ」の凄惨さは、観る者を圧倒するほどの出来栄えだった。

再び、拙稿を引用したい。

トラック運転手ピエールという恋人がいながら、セーヌの河岸近くに、常連客で賑わう「アルベール・ラングロワの店」という名のカフェを、女手一人で経営するテレーズが、ピエールの誘いに積極的になれないのは、16年前にゲシュタポ(秘密国家警察)に捕らえられて以降、消息を絶った夫アルベールの帰還に一縷(いちる)の望みを抱いているからだった。

テレーズの想いの強さが伝わったのか、彼女の前にアルベールと思(おぼ)しき男が出現する。

|

| 男を視認するテレーズ(中央)とマルティーヌ |

毎日、「セビリアの理髪師」を歌うホームレスである。

警官を恐れる態度が尋常ではないホームレスを視認したテレーズが、そのホームレスに深い関心を持つのは当然だった。

だから、件(くだん)のホームレスを正確に確認するために、カフェで働くマルティーヌに頼み、男を店に呼び、ビールを勧め、会話を繋ぐが、「ロベール・ランデ」という証明書を見せられ、「記憶がない」と言われ、帰ってしまう。

男の声を店の奥で聞いていたテレーズは、驚きのあまり卒倒する。

「恐ろしい。でも、覚悟はできていたの」

|

| 衝撃を受けるテレーズ(左はピエール) |

男がアルベールであることを疑わないテレーズの強い想いは膨張し、彼女の日常性が記憶喪失者のホームレスの「帰還」に支配されていくのは必至だった。

しかし、テレーズの思い虚しく、あってはならない悲劇が出来する。

「アルベール・ラングロワ」と称されたホームレスの男は、街の者たちが連呼し、追い駆けて来る声にゲシュタポの恐怖を思い起こさせたことで、暴走する車に、男は真正面に衝突し、絶命してしまうのだ。

|

| 足を止め、両手を上げる男 |

|

| 悲鳴を上げるテレーズ |

それでも、テレーズは男の死を信じない。

記憶喪失者の人格に、16年間の別離を経て「再会」した、最愛の夫アルベールを見てしまっていたテレーズは、自らを納得させるように、語りかけていく。

「やり方を間違えた。性急すぎたのよ。優しすぎた。そうでしょ…でも、冬が来れば、帰って来る。夏は時期が悪いの。厳しい冬なら、日が短くて、行く当てがなくなるもの。夏は開放的になるでしょ。冬を待つの。冬を待ちましょう」

|

「冬を待つの。冬を待ちましょう」

解決不能のテレーズの、心苦しいまでの切なさが凝縮されているラストシーンが内包するのは、彼女の「別離のトラウマ」が浄化し得る何ものもない人生を、彼女の自我が生涯にわたって負い、それが延長されてしまうという言語を絶する遣り切れなさである。

テレーズにとって、アルベールとの「別離のトラウマ」の大きさが、彼女の自我の経験の「ピーク時」と、「終了時」=「アルベールの喪失」の決定的な記憶の大きさと化し、物語は「ピーク・エンドの法則」の崩壊感覚をトレースしてしまうのである。

ピエールを愛する自己が、アルベールとの「別離のトラウマ」を引き摺り、「異界人」の男の亡霊に呪縛され、その虜(とりこ)になってしまう自己に微分裂し、永遠に軟着陸できない人生を約束されてしまうのだ。

4 「別離のトラウマ」の破壊力 映画「寝ても覚めても」 ―― その「適応・防衛戦略」の脆弱性

「ピーク・エンドの法則」の崩壊感覚が、映画「寝ても覚めても」において、どれほど応用可能であるか否かについて、正直、分からない。

しかし、それでも、本作のヒロイン朝子の「自己像幻視」が、「異界人・麦」の決定的な喪失感に因っていることは自明である。

|

|

| 「異界人・麦」との出会い |

|

| 「異界人・麦」と出会った写真展に行く朝子(後ろは、朝子に興味を持つ亮平) |

「異界人・麦」と真逆な人格傾向を有しながらも、亮平の中に彼の亡霊を見てしまうのは不可避だったからだ。

だから逃げる。

逃げ続ける。

逃げ続ける朝子に興味を持った亮平の内的時間の長さが、加速的に恋愛感情にまで昇りつめたとしても不思議ではないからこそ、「エア・シー・バトル構想」(中国軍の「接近阻止」・「領域拒否」)ではないが、自我防衛としての、一途なまでの「接近阻止」という方略が頓挫するのは必至だった。

日本人を怖(お)じ恐れさせた大震災を契機に、朝子の「自己像幻視」が、「亮平受容」によって解き放たれていくのである。

その究極の選択が朝子の「別離のトラウマ」を、束の間、癒し、浄化していく。

それで、何もかもアウフヘーベンされていくのだ。

そう信じ、受容したはずだった。

しかし、朝子の「別離のトラウマ」の濃度の高さは、他者が推し量れないほどの破壊力を持っていた。

|

| 「異界人・麦」との忘れがたき思い出 |

彼女の内側に封印された「別離のトラウマ」の破壊力は、冥闇(めいあん)の森で彷徨(さまよ)う自我の微分裂を惹起させるに充分過ぎた。

彼女の「自己像幻視」の発現は偶然性に依拠するものだったが、それが決して起こり得ないと言い切れないのは、個々の人間の人生の全てが、想定可能の範疇に収斂されないことによって了解し得るだろう。

|

| 「異界人・麦」の突然の訪問で、「自己像幻視」の発現によって震える朝子 |

変容した相貌性を隠し込んで出現した「異界人・麦」を目の当たりにした朝子が、形式的な別れの儀礼を尽くし、物理的な「接近阻止」・「領域拒否」の戦略を駆使しても、それだけで、彼女の「別離のトラウマ」が自己完結すると考える発想が感傷系の産物でしかないのは、このような体験を通過してきた人にとって俗識当然と思われるかも知れない。

朝子の「『異界人』麦・体験」の「ピーク時」と「終了時」の落差の大きさが、「別離のトラウマ」を胚胎し、そこで胚胎した懊悩が、「異界人・麦」の出現によって自我の攪乱(かくらん)を膨張させる。

攪乱・膨張した自我は、自己の仮相(自分の中に住む「もう一人の自分」)を生み出し、「自己像幻視」を発現させ、単独で家出(「異界人・麦」による朝子の連れ出しという幻覚)してしまうのだ。

朝子は、亮平との大阪行きに逡巡(しゅんじゅん)したのである。

自信がなかったからだ。

言葉を変えれば、朝子は自分の感情に正直に生きたのである。

「『異界人』麦・体験」に因る、「別離のトラウマ」の破壊力の被弾の非日常の時間を乗り越え、「亮平受容」に辿り着いたはずの女の心奥に張り付く複雑な情感が、「自己像幻視」を発現させ、もう、「亮平受容」の懐(ふところ)に逃げ込めなくなった。

彼女の自我の「適応・防衛戦略」が軟着点を見失い、扁桃体(情動反応の処理)が暴走したことで、本来的な機能が自壊してしまったように見える。

しかし、朝子の「仙台行」こそ、彼女の、それ以外にない「適応・防衛戦略」であると言っていい。

それ故に、朝子の行動(「仙台行」)は、自己を徹底的に見つめ直すことで、「『異界人』麦・体験」に因る「別離のトラウマ」を克服する旅に昇華する。

|

| 仙台から大阪に向かう朝子 |

かくて、「別離のトラウマ」を克服した朝子は、もう迷わない。

「自己像幻視」という意識障害を経て、懊悩した朝子の選択肢は一つしかなかった。

これが、ラストシークエンスに繋がっていく。

「亮平受容」に辿り着いたはずの女の心奥に張り付く複雑な感情系を朝子基準で整理し、「別離のトラウマ」の破壊力で被弾した非日常の時間を乗り越え、今、朝子は恐怖突入する。

自己欺瞞を振り切った女が、「亮平受容」の情感の昂揚を最大の武器にして、心優しき男の「朝子受容」を希求し、女は恐怖突入する。

それが甘えであることは百も承知で、恐怖突入するのだ。

「許されたいとも、思ってない!私はただ、亮平と一緒に生きていきたい!」

これが全てだった。

同時にそれは、彼女の自我の「適応・防衛戦略」の最終到達点だったとも言える。

そして、そんな女を受け入れる亮平の「朝子受容」もまた、彼の自我の「適応・防衛戦略」の到達点だったとも言える。

しかし、その到達点は、二人にとって、どこまでも「中間到達点」であるだろう。

私たちの「適応・防衛戦略」はコンプリート(完全性)の構造性を成していないからである。

私たちの自我が絶対的に形成的であること ―― それに尽きる。

【自我の司令塔(私は考えている)である、人間の「前頭前野」の発達変化の過程は、簡単に説明できないほど、あまりに複雑であることが自我の形成過程の艱難(かんなん)さを示している】

だから、どこかで、いつも脆弱性を引き摺ってしまうのだ。

それが、人間だからである。

(2020年10月)

0 件のコメント:

コメントを投稿