クラウドファンディングを起点に、仙台1館で始まった、僅か55分の尺のインディーズ映画が世界各国の映画祭に出品されるや絶賛され、大きな感動を呼んだ奇跡的な映画『最後の乗客』。

これほどまでに心に染みる映画との出会いに感謝しかない。

1 「あんな辛い思い出、全部私の記憶から消したいの。私は絶対、あんな日、特別な日にしたくなかった」

あれから10年後 とある東北の海辺の町

タクシードライバーをしている遠藤は、同僚のたけちゃんから、夜、若い大学生くらいの女の子を拾うと浜町で消える、という怪談話を聞かされる。

|

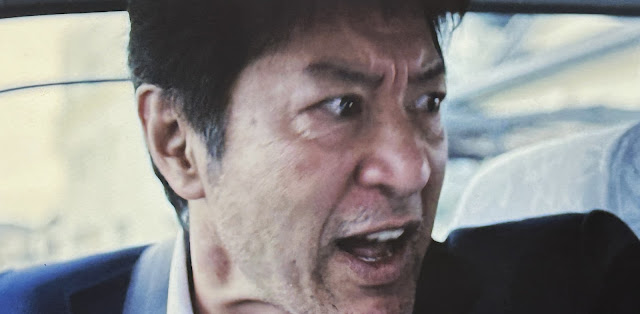

| 遠藤(左)とたけちゃん |

笑って聞き流す遠藤が、その夜、駅で客待ちをしてから走り出すと、手を挙げた黒いコートのフードを被ってサングラスとマスクで顔を隠した若い女性を乗せることになった。

行き先は浜町(はままち)。

そして、しばらく車を走らせていると、突然、子供を連れた母親が飛び出して来て、あわや跳ねそうになった。

遠藤は慌てて車から降りて、母親のケガを確認し、走り寄った女の子・心(こころ)に謝る。

携帯の電波が繋がらず、病院へ乗せて行くと申し出る遠藤に、その母親は父が待っている自宅の浜町へ行ってくれと言う。

|

| 「それよりウチまで送ってもらえないでしょうか」 |

遠藤は後部座席に横たわる女性客に声をかけ、起き上がったサングラスとマスクを外した顔を見ると、なんとその女性は、東京の大学へ進学した自分の娘・みずきだった。

|

| みずき |

|

| 「みずき!」と驚く遠藤 |

かくして、遠藤は3人を乗せ、浜町へ向かうことになった。

ところが車のエンジンが掛からず、無線も繋がらないので、遠藤は車の点検を始め、みずきも出て来て、携帯のライトで照らす。

車に戻れと言う遠藤に対し、みずきは、あの人たちが変で一緒にいたくないと言う。

「こんな時間にこんなとこで、あの人たち変じゃない?」

「そんなこと言ったって、このまま置いていけないだろ」

「お父さんもお人よしだから、すぐそうやって騙されるんだよ」

「なにが」

「だって、自分から飛び出して来たんだよ。あの人」

「ケガしなかっただけ、良かっただろ。行き先同じなんだから」

遠藤は、家に帰りたいと駄々をこねる心に、自分が握った特製のおにぎりを渡し、3人を残して助けを求めに街道へ向かった。

美味しそうにおにぎりを食べる心に、もう一つをみずきにあげるように言うと、お祖父ちゃんに持っていくと拒絶される。

みずきは、再び車から降りて、ポケットのお守りを出して、東京へ向かう列車の中で、バッグから出して、父親が握ってくれたおにぎりを食べたことを思い出していた。

|

| 回想 |

そこには、合格祈願のお守りが添えられていたのだった。

母親も車の外に出て来て、みずきの素っ気ない態度に、必死で車を止め迷惑をかけていることを謝罪する。

みずきは母親に訊ねた。

「こんな所で、こんな時間まで、何してたんですか?」

「ちょっと、覚えてなくて…」

「どういう意味ですか?」

「ちょっと、近所に買い物に出かけたんですけど、気が付いたらここにいて…ここは、どの辺ですか?」

「いや、ちょっと…」

首を傾(かし)げるみずき。

「ところで、お2人はどうしてここへ?」

「浜町に行く途中で」

みずきは幼い頃、父親が連れて行ってくれた海岸に行くつもりだと話す。

「こんな時間に海岸へ?」

「変ですよね」

「お互いにね」

二人は笑い合う。

「実は、父に渡したいものがあって」

みずきは、その母親に手紙を見せる。

「大学受験で東京へ行く前に渡そうと思ったんですけど、渡しそびれちゃって」

「え、どうして?」

「これを渡す直前に、父がバカみたく怒り出しちゃって」

回想シーン。

レストランで父娘が会食しようとする場で、みずきが携帯をいじっていることに父に怒られ、反発したみずきは席を立ち、そのまま出て行ってしまった。

「それは、私も怒っちゃうかも。だって、お父さん、受験頑張って欲しくて美味しいもの食べに行ったんでしょ。それなのに、携帯なんていじってたら…」

「いや、それは違うんですよ。あの日、急に父が外食しようなんて言うもんだから、友達の家にこれ(手紙)忘れちゃって、それで友達に連絡してたんです…それをなんか、勝手に勘違いして、あんな言い方するから」

「けど、ちゃんと説明すればよかったじゃない」

「サプライズだったんです。それで東京に行ったら、次の日、あれがあって」

「あれって?」

ここまで話したところで、心がいなくなっているのに気づき、慌てて二人は手分けして探しに行く。

一方、街道へ出た遠藤は、なかなか車に止まってもらえず、ようやく掴まったたけちゃんのタクシーに乗って自分の車に戻るが、3人の姿が見えない。

「本当に帰って来たんだって」

「はいはい」

怪談話を信じるたけちゃんは、遠藤に頼まれ、3人を探しに行く遠藤の車のところで待つことにした。

母親が必死で心を探して走り回って、辿り着いた場所は東日本大震災慰霊塔の前だった。

そこに刻まれた墓碑銘を見つめる母親。

遠藤もみずきの名を呼びかけ探し回り、そのみずきは、心の名を呼びながら探し回る中、「会えなくなった人へ手紙を出そう」と貼紙がされた郵便ボックスが目に留まった。

その向かいのバス停に心が佇むところを見つけ、みずきが声をかけると、このバスに乗ってお祖父ちゃんのところへ行くと言う。

「これね、偽物なんだって。いくら待ってもバス来ないんだよ。車の方がずっと早く帰れるから」

そこに母親が2人を見つけ、走って来て心を抱き締める。

「あの、私、謝らないと」と母親。

「何をですか」

その頃、車に戻った遠藤は、たけちゃんから車がどこも故障していないことを知らされる。

「ほんとに、心当たりない?」

「ないない」

ここに3人が戻って来た。

心配して探していた遠藤がどこへ行ってたか問い詰めると、「勝手に心配して」と反発するみずき。

「そんなに私、信用ないの?いつもそうじゃない。変な勘違いばかりして」

「変なって。心配だってするだろ、普通。東京へ行ったっきり、何の連絡もしてこないで。それでこそこそ帰って来て。男にでも会いに来たのか」

「なにそれ。ひどい、もういい」

みずきは、歩いて行ってしまった。

見兼ねた母親が、娘の心が勝手にいなくなって、みずきが見つけてくれたと話す。

「最初から、そう言えばいいのに。バカ」

みずきを心配する母親に、遠藤は、「親子の問題ですから、すみません」と答える。

「でも、私たちのせいで…戻って来ないかも知れませんよ。まだ、思い出しませんか?」

「何をですか?」

「最後に乗せたお客さん、覚えてます?」

「最後のお客さん?」

遠藤は乗車記録を調べる。

「さっき、思い出したんです…向こうの慰霊碑にあったんです」

「何がですか?」

「私の名前が…」

「名前?」

「心の名前も」

それを聞き、その母親が言っている意味を遠藤は理解した。

東日本大震災の当日。

必死で遠藤の車を止めた子供連れの母親が、浜町へと頼むと、遠藤は「無理、無理」と断る。

「でも、父が家に。足が悪くて一人じゃ逃げられないんです」

「そんなこと言ったって、自分たちの命とどっちが大事なの!」

しかし、「この子だけお願いします」と車に押し込め、一人で家に戻ろうとする母親を見兼ねた遠藤は、「分かった」と2人を乗せ、車を発進させた。

その日のことを鮮明に思い出した遠藤は母親を振り返り、2人して嗚咽する。

みずきは今、父親への手紙をポストに入れた。

車のラジオから自動音声が流れてくる。

「“また一つお便りが届きました。これは、遠藤みずきさんから、お父さんへのお手紙です。お父さん、車のダッシュボードを開けてみて。何か、サプライズも入っているみたいですよ。東京に行く前日に渡しそびれてしまったそうで…何でしょう…お父さん”」

ダッシュボードから封筒を取り出して開けると、中には手紙と共に交通安全祈願のお守りが添えられていた。

手紙を読む遠藤。

「“お父さんへ いつも本当にありがとう。こんなこと、面と向かって言えないので手紙にします。毎日ウチのために、一生懸命働いてくれて、本当にありがとう。そして、色々あったけど、最後まで私のわがままを聞いてくれたことを感謝しています。東京の大学を受けるのは、東京へ行きたいからってわけじゃなく、ちょっとでもいい大学へ入って、いい会社に就職できれば、もう少しお父さんに楽をさせてあげられるかなと思って。お父さんは、たった一人の家族だから”」(みずきのモノローグ)

遠藤は号泣しながら、みずきの名を呼び、手紙とお守りを持って走り続ける。

「“くれぐれも、事故とか気をつけてね。では、頑張ってきます”」(みずきのモノローグ)

ポストの前でみずきを探し当てた遠藤は、「これ、ありがとな」と優しく声をかける。

「もう、どうせ意味ないけど」

「そんなことねぇよ。ほんと、ありがとう」

「それだけ?」

「ああ。それから、さっきはごめん。女の子を探していたんだって?俺の勘違いだ。悪かったな」

「別に。そんなこともう、どうだっていいよ…それより、さっき聞いたよ、あの人から」

「何を?」

「お父さんが逃げ遅れたの、自分たちのせいだって。あの人、謝ってた」

「そんなこと」

「お父さん、私なんかより、あの人たちの方が大事だったの?」

「そんなこと、あるわけないだろ」

「じゃ、何で逃げてくれなかったの?人助けなんかより、自分の命の方がよっぽど大事でしょ!」

「そんなつもりじゃなかったけど、まさか、あんなことになるなんて」

「おかげで独りぼっちになったんだよ」

「けど、みずきなら、しっかりしてるから。父ちゃんなんかいなくたって、大丈夫だ」

「そんなわけないじゃん。急に一人になって、どうやって生きてけって言うのよ。好きでこんなお化粧してると思う?こんなことなら、お父さんの言う通り、東京なんか受験に行かなきゃよかった。そしたら一緒に死ねたのに」

「何バカなこと言ってんの!お前までそんなことになってたら、父ちゃん…みずきの方が正しかったんだら。もう少し、頑張ってみたらいい」

「そういうのがしんどいの。頑張れ、頑張れって、いつまで頑張ればいいの?毎年毎年、あの日を忘れないとか、ほんと、迷惑。あんな辛い思い出、全部私の記憶から消したいの。私は絶対、あんな日、特別な日にしたくなかった。だから、わざと普通に過ごそうとしてきた。好きでもないお客さんとカラオケ行ったりして」

「それでいいんだよ。そんなこと忘れて、好きに楽しんだらいい」

「でも…そんなのも、もう疲れちゃった」

ここで「間」が生まれ、みずきが右手で触れた左手首のリストカットを遠藤は目にした。

遠藤は堪え切れずに涙する。

「そうか…なら、父ちゃんと一緒に行くか?」

「え?」

「もう、無理しないでいいから。父ちゃんと一緒に行こう」

号泣するみずきを抱く遠藤。

2人が車に戻ると、たけちゃんと母娘が待っていた。

みずきは、遠藤に見知らぬたけちゃんのことを訊ねると、運転手の同僚で、バンドをやっていて下手で有名な伝説のギタリストだと笑いながら話す。

「ある日、ダンプカーが反対車線から突っ込んできて正面衝突。居眠り運転だって」

「お父さんのこと心配して、一緒にいてくれたんだね」

遠藤は、そのたけちゃんに、みずきのことを頼むとお願いする。

心がみずきにキリンの人形をプレゼントする。

ふと道路を見ると、会いたかった車椅子の祖父がいるのを見つけ、心は走り寄って抱っこしてもらう。

遠藤が母親にも早く行くように促すと、改めて謝罪する。

「本当にごめんなさい。あの時戻ってたら、きっと父に怒られてた」

「そんなこと、いいから」

3人は抱き合って再会を喜び合う。

その様子を見守る遠藤とみずき。

「どうしたの?」

「あの時、家に連れていくからと嘘を言って、車に乗せて無理矢理逃げたの。そしたら、“嘘つき!”って泣かれてさ…俺が、あの人たち引き離しちゃったのかな」

「そんなことないよ」

3人は遠藤に頭を下げ、消えていった。

「さて、お客さん、そろそろ行きますか」

「なに、それ」

「だって、浜町に行くんだろ」

頷くみずき。

乗車した2人は最後の会話を繋ぐ。

遠藤はみずきから貰った、交通安全祈願のお守りを取り付ける。

「そう言えば、お父さん、勝手に私の部屋に入って、バッグ開けたでしょ」

「そんなことしてないよ」

「ウソつき。じゃ、何これ…ありがとう」

みずきは合格祈願のお守りを見せた。

出発しようとすると、みずきは「もうちょっとだけ」と引き止める。

「久しぶりだもんな」

遠藤は自分で握ったおにぎりを差し出した。

「これ、もう2度と食べられないと思ってた」

「ゆっくり、食べろ」

みずきはおにぎりを食べ、遠藤はそれを見ながら、笑顔で会話している。

ここからは、遠藤のモノローグ。

「みずき、来てくれて、ありがとうな。けど、今はまだ一緒に連れていけない。お前のためだったら父ちゃん、何だってしてやれるけど、これだけはごめんな。その代わり、辛い思い出は全部、父ちゃん持っていくから、もう心配しないで。もう一歩だけ。その角曲がったら、何が待ってるか誰にも分かんないから。大丈夫…」

|

| 「これだけはごめんな」 |

遠藤のみずきへの思いを語る言葉も小さくなって、2人の姿はフェードアウトしていく。

夜が明けた浜町の海辺で覚醒したみずき。

傍らには心から貰った人形があり、立ち上がってポケットに手を入れると、遠藤のおにぎりを包んだ銀紙があった。

それを見つめて考えを巡らし、吹っ切れたような柔和な笑顔で朝焼けの海を見つめ、振り返って、防波堤の階段を上っていく。

みずきは、新たな決意を秘めた力強い表情でその場を去って行くのだった。

2 〈生〉と〈死〉の際どい淵に立たされ、魂が虚空に彷徨う

「頑張れ、頑張れって、いつまで頑張れはいいの?毎年毎年、あの日を忘れないとか、ほんと、迷惑。あんな辛い思い出、全部私の記憶から消したいの。私は絶対、あんな日、特別な日にしたくなかった。だから、わざと普通に過ごそうとしてきた。好きでもないお客さんとカラオケ行ったりして」

みずきのこの言葉は、あまりに痛烈だ。

「3・11を忘れるな」という不文律の如く存在する、私たちの社会の暗黙のルールに背馳(はいち)するような問題提起の重さに打ち震える。

|

| 「3・11を忘れない」 |

〈生〉と〈死〉の際にあって故郷の海に戻って来たみずきにとって、3・11の記憶が薄れゆく東京での生活は、「消したくとも消せない絶対記憶」への内なる脅迫のようだった。

この内なる脅迫に抗い切れず、故郷の海に恐怖突入したみずきの中枢に張り付く「消したくとも消せない絶対記憶」の破壊力の苛酷さは、PTSD(心的外傷後ストレス障害)というよりも、「悲嘆」が長期にわたって延長され、適応戦略を頓挫させた自我が悲鳴を上げる心的状況=「複雑性悲嘆」の発現と言っていい。

|

| 複雑性悲嘆 |

苦しんで、苦しんで、なお苦しんで、今や死の淵に臨む者の嘆息すらも拾えない、危急存亡の〈現状況性〉に恐怖突入するみずきを支える何ものもない。

生きるか死ぬか、この一択しかないのだ。

なぜ、父に手紙を出せなかったのか。

なぜ、あの時、苛立ち紛れに席を立ってしまったのか。

サプライズによって父への感謝の手紙を届けることができなかったばかりか、遂に父を鬼籍(きせき)の人にしてしまった悔いがみずきの自我を打ち砕き、未来に繋がる時間を奪うのだ。

リストカットにまで追い込まれて、〈生〉と〈死〉の際(きわ)どい淵に立たされ、魂が虚空に彷徨(さまよ)っている。

父との思い出が残る浜町の海は特別なスポットなのだ。

特別なスポットに恐怖突入するのである。

「そんなこと(「3・11」)忘れて、好きに楽しんだらいい」

そう語る父が、辛い日々を送る娘の左手首のリストカットを目にして、思わず吐露する。

「そうか…なら、父ちゃんと一緒に行くか?」

本作で最も辛く厳しい言葉である。

娘の苛酷な〈現状況性〉を見るに耐えられず、吐露してしまうのである。

あまりに切ないシーンの直後の父娘の抱擁。

嗚咽を止められない娘を父が受け止め、優しく慰撫する。

そんな父は繰り返し励まし続ける。

「もう一歩だけ。その角曲がったら、何が待ってるか誰にも分かんないから」

これが、娘に対する父の最後の言葉になって、父と娘の触れ合いがフェードアウトしていく。

ここで、浜町の海で覚醒したみずきが映し出されるのだ。

父との思い出が残る特別なスポットに恐怖突入したみずきが語る「ナラティブ」も、ここで閉じていく。

「その角曲がったら、何が待ってるか誰にも分かんないから」という亡父の言葉を糧にしたみずきは今、夜明けの海辺で覚醒し、父が作ったおにぎりを包む銀紙を見つめ、朝焼けの海を見つめるのだ。

時間を取り戻したのだ。

人生を今、ここから、この地から拓いていく。

この決意に結ばれて、〈生〉と〈死〉の際(きわ)どい淵を抜き切っていく。

みずきが残す、途轍もなく重い「ナラティブ」は、みずき以外の全ての登場人物が鬼籍(津波か交通事故)に入っていて、彼らは皆、みずきの時間を後押ししてくれていた。

「辛い思い出は全部、父ちゃん持っていくから、もう心配しないで」

みずきを後押しする究極の言葉である。

思えば、人間だけが「ナラティブ」を作る。

この無形の「ナラティブ」を創作できる人間の能力こそが、自らの〈生〉の意義を根柢的に支えている。

人間が作り出す「ナラティブ」によって、人と人との間に信頼関係が生まれ、構成員同士の繋がりの深さや結束力が生まれる。

死ぬまで深い愛情で結ばれ、運命を共にすることができるのである。

一蓮托生(いちれんたくしょう)と言ってもいい。

この一蓮托生という繋がりの深さがあったからこそ、みずきの「ナラティブ」を自己完結させるに至ったのだ。

そういう映画だった。

因みに「最後の乗客」とは、言うまでもなくみずきのこと。

父娘以外の登場人物が消えた後、「さて、お客さん、そろそろ行きますか」と娘に語る父の言葉によって判然とするからである。

【余稿】

『侍タイムスリッパー』でもそうだったように、役者魂全開の冨家ノリマサの圧巻の表現力。

|

| 「侍タイムスリッパー」より |

どうしても、このインディーズの傑作を世に出したいという思いが具現化され、快哉を叫ぶ心境であったに違いない。

何より、ヒロインが抱える「複雑性悲嘆」の破壊力の苛酷さに、観ていて涙が止まらなかった。

(2025年5月)

0 件のコメント:

コメントを投稿