蓼科で一人暮らしをしている宮島鉱造(以下、鉱造)の元へ、息子・隆一の妻・悦子が訪ねて来て、隆一の死期が近いことを知らせる。

「今日でパパ、入院して9日目なんです…肝臓に脂肪が溜まったということになってますけど、一昨年の胃の手術の再発で、肝臓に転移してるんです。三月(みつき)…もたないだろうって。私しか知りません…紀代子は大学生ですけど、顔に出そうだし…」

|

| 鉱造 |

|

| 悦子 |

息子は海外に転勤したばかりで、隆一に怪しまれるので呼び寄せられないと話す。

驚きを隠せない鉱造。

「で、苦しんでるの?」

「いえ、入ってから落ち着いてます。お父さんだけはと思って来たんですけど、黙って帰りたくなっちゃったわ」

「そりゃ、知らせてくれにゃいかん」

隆一が入院する病室に、紀代子がアルバイトで北海道へ発つ前に顔を見せに来た際、小料理屋を営む実母・タキが従業員の美代を連れ、見舞いにやって来た。

|

| 紀代子 |

タキは、20年以上前に男を作って家を飛び出し、鉱造とは離婚していたが、隆一はそのことを紀代子にきちんと話していなかった。

しかし、紀代子は悦子から聞いていたので、タキが自分の祖母である事実を理解した。

「聞くまで黙っていようと思ってたんだよ」と隆一。

「いいのよ。全然知らないことにするね。紹介されても困っちゃうもの…お祖父ちゃんには黙っていてあげる」

そう言い残して、紀代子は病室を出てタキらを案内し、帰って行った。

なかなか入ろうとしないタキを美代が促し、二人は3年ぶりに再会する。

|

| 美代 |

タキは鉱造に内緒で、隆一とは2度ばかり会っていて、店に一緒に行った友人から、数日前に隆一の入院を知ったのだった。

|

| 母・タキ(左)と隆一 |

一方、鉱造は懇意にしているタクシーの運転手に蓼科の家の戸締りを手伝ってもらい、隆一の病院にやって来た。

鉱造は悦子と共に、担当医の病状の説明を受け、見込みがないことを改めて知らされ、病室に向かう。

悦子は経営するブティックのバーゲンセールで忙しく、鉱造は隆一のマンションで留守番をしていると、タキが訪ねて来た。

「ごめんなさい。お父さんいると思わなかったんで」

玄関扉の向こうからインターフォンで謝るタキに、「誰も今はおらん!」と突っぱねる。

それでもベルを鳴らし、ドアを叩くタキに「ちっとも変わっておらん!」とドアを半分開け、帰そうとする。

「用はない。帰れ!」

「初めてここへ来たのよ!探して来たのよ!」

「帰ってくれ…わしは、お前と口をきく気はない」

そう言って鉱造はドアを開けたまま部屋に戻り、タキが入って来た。

タキは、軽いと聞いていた隆一の病気が、だいぶ悪いのではないかと、気になって仕方がなく訪ねて来たと話す。

タキは4年前に店の資金繰りに困り、300万円を無心するために隆一の会社へ行き、22、3年ぶりに再会したという。

「本当に勝手な話。断られちゃった…ところが夜になって、お店に飲みに来たの…ビール一杯飲んで、200万置いて帰って行ったわ…佐伯(タキの前夫)はね、あの人、とっくに死んじゃってるわ。七回忌も済んじゃった…」

その後、タキは半年で200万円を返し、隆一はそれから一度だけ、酔っぱらって大学時代の友人を連れて店に来ただけだったが、その友人が度々店に来るので、隆一の入院を知ったのだった。

「大したことないって言うから、その気で行ったのよ。あたし、顔見てドキンとしちゃった。佐伯が死ぬ頃と同じ顔してるんですもの。何だか、胸騒ぎがしちゃって。昨日はどうしていいか分からなくって思い切って来たの。ねえ、どうなの?」

「知らん。お前の世話にはならん…急に母親のような顔をするな!」

鉱造は「すぐに治る」と言って、しつこく尋ねるタキの心配を無視するのだった。

今日も鉱造が隆一を見舞いに行く。

「余計なことだけど、お父さんの耳に入れることではないんだけど、悦子と実はうまくいってないんです。別れ話があるんです。入院で中断してるけど…」

「女か?」

「いいえ。向こうから。この4.5年、いくつもプロジェクト抱えて、ほっとき過ぎました。しかし、ポストに就くと会社の仕事って、自分で減らすわけにいかないんですよ」

「悦子の方に、誰かおるのか」

「そうじゃないとは言ってますけど…だから、こんなこと女房には聞けません。私、本当はお父さん来るの、とっても待ってたんです。昨日、聞きそびれちまって…」

「何を?」

「私、ダメなんじゃないんですか?」

「何を言う」

「まったく、何にもありゃしない。私が会社でしたことなんて、どうせすぐに皆忘れられちまう。子供たちはもう、自分の人生に夢中ですよ。女房が別れるって言い出したら、私に何もありゃしない。もうじき死ぬっていうのに…何もない」

隆一は嗚咽ながら吐露し、布団を握り締める。

「誰も死にやせん」

「本当ですか?」

「本当だ」

「どうせ死ぬなら、覚悟して死にたいんです。隠されて、騙されて死ぬなんて情けないです…」

「誰も、何も隠してやせん」

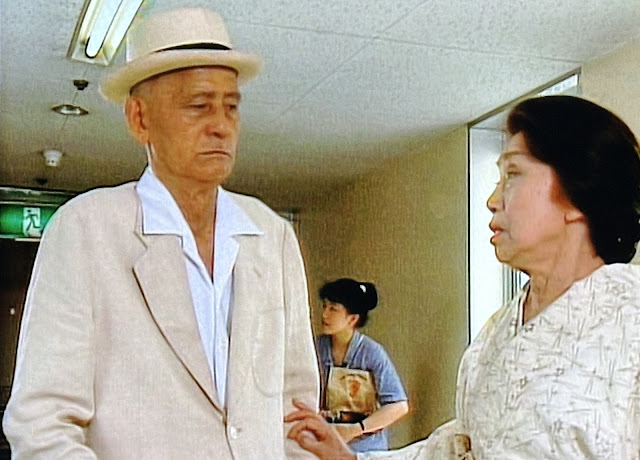

病室から出ると、タキが廊下で待っていて、素通りしようとする鉱造を捕まえ、捲し立てた。

「さっき、11時に先生に会ってもらったの。母親だって言って…三月がせいぜいって言うじゃないの。そんなこと隠しておくなんて、ひどいじゃない?」

「20年も放っておいて、何を言うか!」

「お父さんに、何がしてあげられるって言うの?何がしてあげられるって言うんですか!」

鉱造は黙って去ろうとするが、振り返る。

その足で鉱造は悦子の店へ行き、夕飯はいらないと伝えに来たと言い、すぐさま帰ろうとする際、悦子に頭を下げる。

「あんたには、感謝しとる」

「悪い女房でしょ。毎日1,2時間しか病院行けなくて」

「いや、そのままでいい…仲が悪いのに、ようしてくれとる…あと三月だ」

「お父さん、そんなことよして下さい」

今度は、会社の元同僚の木原を訪ね、息子の癌の告知について葛藤する胸の内を語る。

「ほんの少ししか、してやることができん…このまま治る、治る言うて、死に別れていいのかと思うが、あと三月だと知らせて、安らかに逝かせる自信もない。八十を過ぎても子供にろくな言葉ひとつ言えん」

「そりゃ、そうだよ。自分の死ぬのはそれなりに覚悟しているが、子供が死ぬのはひどいよ。長生きさせておいて子供に先逝かそうなんて、そりゃないよ…やりゃいい。何だか、私にもよく分からないが、本当に望みがないなら、息子さんのしたいようにさしてやりなさいよ。酒飲みてぇと言ったら、いくらでも飲ましちまえばいいよ」

|

| 木原 |

そして、鉱造はタキの店を訪ねた。

2階の住居に通された鉱造は、タキの暮らしぶりや、美代に店を譲るなどの話を聞いた後、唐突に、「わしは、そう簡単にお前を許せん」と口にする。

「何よ、わざわざやって来て。許してもらおうなんて思っちゃいませんよ」

「隆一に何をしてやれる?わしより、マシなようなことを言った」

「これでもね、あの子とは二十歳過ぎまでいたのよ」

「明日にでも、行けばいい」

「来るなって言ったじゃない。今日だって、行くのどうしようかと思ったのよ。それでも病室覗こうかって、やっと遠慮して帰って来たのよ」

「行けばいい」

それだけ言って、帰って行こうとする鉱造に、タキは言っていることがコロコロ変わることに腹を立て、「持て余したんでしょ、たった一日か二日で逃げ出したくなったんでしょ!」と責める。

「だったら行くな」

「私はね、自分が悪いと思うから、あなたの欠点は黙ってたのよ。勝手なのよ。自分の都合でいいって言ったり、悪いって言ったり…」

鉱造は逃げるように店を出て行った。

「お父さんなんかより、ずっとあの子の力になってやるわ」

悦子が病院に見舞いに来ると、タキが甲斐甲斐しく隆一の身の回りの世話をしていた。

「親父がお袋の店行って、治るまで世話していいって。それだけ言って帰ったそうだ」

「あなたはいいの?」

「帰ってくれって言うのも、大人げないだろ…だから、来なくていいよ。明日も来るらしい。ほっといてくれていい」

「そのことだけど。別れるの、忘れて。お店儲かって、ちょっと図に乗ってたのよ。あなたが倒れて冷静になったの。ごめんね。別れたくないの。勝手言うようだけど、ずっといさせて。いや?」

「どんどん、攻め込まれるね…お袋が来たり、親父が蓼科に帰らなかったり、君が別れないって言い出して。これじゃ、長くないぞって言われているようなものじゃないか」

そう言って笑う隆一に、悦子は否定する。

「もしそうなら、こんなこと言うもんですか。気づかれちゃうじゃないの」

隆一が痛みで苦しみ七転八倒し、タキがナースステーションへ呼びに行く。

その夜、点滴しながら眠る隆一を涙ぐみながら見つめる鉱造は、隆一の子供の頃を思い出していた。

連日、病室の掃除をするタキに落ち着かない隆一。

「お母さん…僕のために嫌な思いしてくれる?」

隆一はタキの手を握る。

「どうして、これが嫌な思い?」

「僕、長くないんでしょ?僕、見て。本当のこと言って」

「すぐよ。すぐ良くなるって先生だって」

「重荷だろうけど、本当のこと言って。僕、あとどのくらいですか?」

「こんな力があるのに、長くないなんて、何言ってるのよ」

セキは隆一の手をほどき、横を向いてしまう。

「こっち見て、こっち見て!気休め言って、逃げないでよ」

「誰も逃げていないわよ。すぐ良くなるに決まってるじゃないの。何へんなこと考えてるの。どんどん、どんどん良くなるに決まってるじゃない」

そう言って涙を堪えて顔を背ける。

「もう、勘弁して。あんたが死ぬもんですか」

堪え切れず、タキは病室を出て行った。

そこに鉱造が来て、泣いているタキから、「あの子、長くないこと、分かっちゃったの」と聞かされた鉱造は「何でだ?」と問い質す。

「泣いちゃったの。長くないかって聞かれて、私…」

鉱造は努めて明るく病室へ入ると、隆一はタキが泣いていたかを訊ねる。

頷く鉱造。

「泣かしちゃいました。聞きました?しかし、変なもんですね。これではっきりしたって、たった今思ったのに、もう希望を持ってますよ。お母さん泣いたけど、口じゃ違うって言った。口じゃ治るって言ったって、もう希望持ってます」

「うん、治る」

「いいですよ、そんな見え透いた嘘。寂しいじゃないですか…」

病室でベッドに伏せて眠っている鉱造を起こし、もう蓼科へ帰るように促す。

「いくらダメでも、明日明後日(あすあさって)ことありませんから。私も53です。何とか自分なりにやって行きます」

帰り際、「蓼科いいだろうね…行きたいなぁ」と隆一が呟く。

一旦、病室を出てロビーまで降りて来たが、鉱造はまた隆一の元へ戻った。

「おい、行かんか。蓼科に行かんか」

涙ながらに喜ぶ隆一だが、病院が許さないと言うと、鉱造は「構うものか。抜け出せばいい」と鼓舞する。

思いがけない父のアウトリーチに触れ、隆一の笑顔が弾けていた。

「宮島鉱造の責任において、数日間の勝手を」と置手紙をして、二人はそのままタクシーで蓼科へ向かっていくのだ。

2 「案外、わしのほうが早いかも知れんよ…多少の前後はあっても、みんな死ぬんだ」

翌朝早く、病院からの連絡で駆けつけた悦子とタキは、医師を前にして意見が分かれた。

「大騒ぎして、探すようなこと、しないでいただけないでしょうか」と悦子。

「痛み出したら困るし、向こうの病院に連絡して、捕まえてもらうとかなんとかできないものでしょうか」とタキ。

タキは二人が蓼科へ行ったに違いないので、何とか連れ帰そうとしているのである。

それに対し、担当医は、「息子さんは3年も4年も無理なんです…ある程度、したいことをさせてあげていい患者さんなんです」とタキを諫める。

それでもタキは鉱造の身勝手さを詰るのだ。

「きっといい気分でいるのよ、自分じゃ…重病の子供を気分で連れ出したりして…」

タクシーが蓼科の湖畔に止まり、湖を見渡す隆一。

「来ちゃったね…とうとう来ちゃったね」

「うん、来た」

蓼科の自宅に戻り、布団に並んで横になる二人。

鉱造が世話になる訪問医に診て貰い、東京の病院へ連絡がいく。

起き上がって庭を見ながら、隆一と鉱造が語り合う。

「急にこんなところに来ているなんて、嘘みたいだな。もう、あのベッドから離れることはないような気がしてたけど…楽しかったな。親子で規則破ってさ、大冒険でもしてるみたいで…やるな、お父さん。病気も悪いことばっかりじゃないね。元気だったら、お父さんとこんなこと絶対ないもんな。こんな気持ちのまんま死ねるとは思えないけど、まだ、きっとジタバタすると思うけど、できるだけ見苦しくなくしたいな」

「案外、わしのほうが早いかも知れんよ…多少の前後はあっても、みんな死ぬんだ」

「そうですね。みんな、死ぬんだよね」

「特別なような顔をするな」

「言うなあ、ずけずけ…こっちはまだ50代ですよ。お父さん、80じゃない。こっちは少しは特別な顔するよ」

笑いながら話す隆一の目に涙が光る。

病人も横になれるレンタカーを借り、美代の運転でタキが隆一を別の病院へ連れて行くために蓼科にやって来た。

庭でやっと立っている隆一がタキに気づき、声をかける。

「お母さん、居ようよ、ここに。しばらく一緒に居ようよ」

「だって…」

悦子からの電話でタキが連れ戻しに来ると知っていた隆一は、タキを説得するつもりで待っていたのだ。

「そうねえ…そうだね。居ようかね、ここに」

悦子は北海道にいる紀代子を呼び、隆一の死期が近いことを知らせ、蓼科へ行く準備をしている。

泣きながら紀代子は、「最後の一家団欒ってわけ」と悦子に嫌味を言う。

「そうね」

「偽物の一家団欒ね」

紀代子は悦子に男がいて、離婚するつもりだったことを知っていたのだ。

「人間てね。夫以外の人を好きになることがあるの」

「よしてよ。子供にそんなことよく言えるわ」

「子供だって現実を知るべきよ。結婚したってそういうことはあるの。努力したって別れるしかないこともあるのよ」

「だったら、お父さんのことなんてほっとけばいいじゃない」

「その方がいい?あまり長くない人をほっとくお母さんのほうがいい?嘘でも生きてる間は一家団欒やっちゃおうってのと、どっちがいい?」

「どっちもやり切れないわ」

「その通りだけど、他に道はないわ。だったら、多少でも人に優しくできる方、選んだ方がいいでしょ?」

「お父さんを愛せばいいじゃない。お父さんを愛しなさいよ!」

「努めてみるわ…」

美代の運転で、親子3人は牧場へ行き、夜には到着した悦子と紀代子と花火を楽しみ、こうして、家族が蓼科の家に集まって一家団欒の時を過ごす。

布団に横になっている隆一が、タキが出て行った後、酔うとよく鉱造が歌ったという、ピンキー&キラーズの「恋の季節」を歌い出す。

それに悦子、美代も続いて歌い出し、最後に鉱造が調子外れで歌って皆で大笑いする。

「錯覚しそうだな。家族っていいなあって」と隆一が涙ぐむ。

「錯覚ってことないでしょ。あんたのために、皆こうやって集まってるんだもの」とタキ。

「そうだね…」

そして、再び鉱造が「恋の季節」を歌い出し、隆一や悦子らも声を合わせて歌うのだ。

こうして、一家団欒が閉じていく。

晩秋になった。

美しい紅葉に染まる蓼科の家では、隆一の葬儀も終わってタキが東京へ戻る支度をしている。

線香をあげるタキに、鉱造が「どうだ。ここへ移って来んか」と誘う。

「ダメダメ。私、こんなネオンも電車もないようなとこ、堪(たま)らなくなってしまうわ。気持ちは有り難いけど。ご馳走様でした…寂しいって言やあ、寂しいわよ。でも、せっかく意地張ってお父さんとこ出たんだもの。誘われてすぐ舞い戻るんじゃ、情けないじゃない。もう少し、意地張ってたいの」

「ああ」

タクシーが迎えに来て、玄関を出る二人。

「東京へ来たら、きっと寄ってくださいね」

「ああ」

「あたしも、つまらない時、寄らせてもらうわ…来月辺り、また来ようかな」

「ああ」

「さようなら」を言い合い、タクシーに乗ったタキを見送る鉱造は、去って行った方をしばらく佇んで見つめた後、洗濯物を取り込み、元の一人暮らしに戻っていく。

3 善意の集合がラインを成した物語の、迸る情緒の束

患者に対する「癌の告知」に対する考え方が、告知しないことが常識だった時代の物語。

告知のない医療が普通だった時代を支えたのは、患者が精神的ショックの大きさで死期を早めてしまうという観念だった。

「衝撃と否定・絶望」という、癌患者が辿る心のプロセスのファーストステージで起こる心的現象である。

|

| 癌患者が辿る心のプロセス |

告知しないことの「残酷さ」の典型例が、黒澤映画の「生きる」で描かれていた。

医師が癌を告知しなかったことが、却って待合室での別の患者の破壊的一言を信じ切った主人公の不安と恐怖を煽り、不毛な時間を浪費し、日々、迫りくる〈死〉に怯える負の感情を膨張させるだけだった。

|

| 「生きる」より |

|

| 同上 |

黒澤映画らしく、一見、あざといほどの完璧なヒューマニズムの物語に収斂されていたが、「告知の是非」という視点で観ると、患者に対して、「衝撃と否定・絶望」を爆発的に誘発させない医療の「優しさ」の方が正解なのか、それとも、告知しないことの医療の「残酷さ」を結果的に露わにさせてしまう方が適切なのかという、究極の二択を迫る映画でもあった。

これは「今朝の秋」でも、胸に迫るような筆致で切実に映像提示されていた。

「どうせ死ぬなら、覚悟して死にたいんです。隠されて、騙されて死ぬなんて情けないです…」

末期の肝臓癌に罹患していて、余命三月程度の〈生〉を感じ取りながら、担当医から告知されないばかりか、身内からも知らされることのない時間を重ねる日々に耐えられず、思わず吐き出した隆一の言葉である。

隆一の喘ぐような心情を汲み取り、観ていて痛々しくなる。

それでも知らされることのない時間が累加されていくのだ。

しかし、善意で動く人間の芝居は容易に見透かされてしまう。

「どんどん、攻め込まれるね。お袋が来たり、親父が蓼科に帰らなかったり、君が別れないって言い出して。これじゃ、長くないぞって言われているようなものじゃないか」

この言葉が内包する張り裂けんばかりの切なさは、一人で逝く者の絶対孤独の極みの様態を炙り出している。

善意で動く者も、もう限界だった。

「こっち見て!気休め言って、逃げないでよ」

隆一から手を握られ、問い詰められたら、アドホックな理性など呆気なく砕け散るのだ。

「泣いちゃったの。長くないかって聞かれて、私…」

隠し込めない愛の力が善意の集合から漏れ出してしまったのである。

善意の集合がラインを成せば、大抵、膨れ上がった情緒が弾き出されてしまうのだ。

既に覚悟を括っていた分だけ、隆一が被弾した「衝撃と否定・絶望」のステージが抱えるリスクは軽減されていた。

「もう希望を持ってますよ」

「何とか自分なりにやって行きます」

セカンドステージの抑鬱の襲来もギリギリに抑えられて、残りある〈生〉を生き切る覚悟に肉薄していくのだ。

それを受容する父がいて、それを迎え入れる初秋の息吹があった。

|

| 「多少の前後はあっても、みんな死ぬんだ…特別なような顔をするな」 |

だから、「癌の告知」のリアリティが引き摺る冥闇(めいあん)に完膚なきまでに叩き潰されることがなかった。

「もうじき、死ぬっていうのに…何もない」と吐き出した男に、「病気も悪いことばっかりじゃないね」と言わしめるほどの奇跡的飛翔が待機していたのだ。

|

| 「病気も悪いことばっかりじゃないね」 |

それは、このような状況下に呑み込まれた者が剥(む)き出す風景の、極めて稀なケースであったか否か、私は知らない。

善意の集合がラインを成した物語の、その迸(ほとばし)る情緒の束が、壊れた家族のひと時の復元の風景を仮構するのだ。

縁を切った母と、縁を切ろうとする妻が、今まさに、死にゆく者に対する哀切をコアにして、情緒の海を深々と漂動する。

それを幻想と呼ぶのは簡単だが、この情緒の海の漂動こそが、人間が人間に対して架橋した絆の推進力と成すが故に蔑(ないがし)ろにできないのだ。

援助の心地よき律動が、特定他者に対する鮮度の高い情緒的結合を復元させていくのである。

常々、現代家族とは「パンと心(情緒)の共同体」であると私は考えている。

家族間の情緒的交叉の内に形成される見えない親和力の継続的な安寧の感情が、現代家族を支えているのである。

路傍の餓死者を平気で許容する社会から切れ、最低限、社会民主主義的な国民主権の社会システムが機能してきたことで「パン」の問題が克服されれば、家族の求心力は「情緒」の紐帯の様態だけが問われていくだろう。

「情緒」の紐帯の様態こそ、現代家族の生命線と化したのである。

このドラマは、死にゆく者に対する哀切によって共有される「情緒」の紐帯の復元の風景を大らかに描いて見せた。

壊れた家族が「悲嘆」を共有することで、初秋のひと時を謳歌するのだ。

愛する者の死をしっかり看取りする。

しっかり寄り添い、しっかり悲しみ、しっかり吐き出す時間を手に入れたことで、「対象喪失」の悲哀・苦衷からの精神的復元を果たしていく。

これを、看護や看取りにおける「予期悲嘆の実行」と言う。

「予期悲嘆」の時間が、「情緒」の紐帯の復元に繋がった。

これがドラマの全てだったと言ってもいい。

看取った妻(悦子)は進んでいくだろう。

夫の思いの束を受け取って、「良き別離」だったという「物語」を手土産にして新たな〈人生〉に踏み込んでいくに違いない。

新たな〈人生〉を持ち得ない母(タキ)は、自らが見捨てた夫(鉱造)との和解を具現化した。

共存の可能性の有無は難しいかも知れないが、限りなく近接した「情緒」の交叉を繋いでいくだろう。

そう思わせる着地点だった。

「悲嘆」という人間の根源的テーマを、「予期悲嘆の実行」にまで及んで描いたドラマを、私は高く評価する。

―― 最後に、告知の問題について言及したい。

現在、 告知が一般的になってきたのは、患者の人格を尊重する考え方が主流になってきたからである。

|

| 癌告知に関わるアンケート |

|

| 同上 |

インフォームド・コンセントは、今や医療の世界の常識。

|

| インフォームド・コンセント |

患者が治療の内容をよく理解し、納得・同意してもらって治療を受けること。

この「理解・納得・同意」なしには、告知に関わる倫理的問題をクリアし得ないということである。

「理解・納得・同意」によって不必要な延命治療を断り、心の安寧が得られれば、寧ろ、前向きに限られた人生の時間に向き合うことが可能になる。

終末期の医療やケアについて事前に話し合う「アドバンス・ケア・プランニング」(「人生会議」=最期までの予定表)や、カナダのモーロイ博士が発案した「レット・ミー・ディサイド」(自分で決めさせて/事前指定書)という概念の重要性が注目されていて、私も賛意を示すが、告知の問題は基本的にケースバイケースが正解だと考えている。

|

| アドバンス・ケア・プランニング |

|

| イメージ・事前指定書 |

癌患者の心のケアを専門に行なう「精神腫瘍科医」と呼ばれる医師が増えていると言われる現在、精神的なケアの大切さを思う時、相手の心情をしっかり汲み取る能力を有する専門医に委ねて、苦衷の底に置かれた末期患者の心のケアをケースバイケースで臨んで欲しいと思う次第である。

(2024年1月)

0 件のコメント:

コメントを投稿