1 「二人でやれるところまで、やってみよう。お母さんのために」

女性雑誌の編集者である斉藤浩輔(以下、浩輔)は、仕事の後のゲイ仲間との夕餉(ゆうげ)を愉悦している。

|

| 浩輔(こうすけ・中央) |

その浩輔の帰郷の際のモノローグ。

「憎むほど嫌いだった故郷の田舎から逃げるように、18歳で東京に出た。そんな僕にとって、服は鎧だ…あの時、僕や母をバカにしたブタたちから、このブランドの服が守ってくれる」

中学生時代、亡くなった母の香典返しのノートを破り、紙飛行機を作って飛ばす同級生。

「オカマのババアの香典返しなんていらねえよ」

こんな風に蔑まれていた男が、ブランドの服で武装して、毎年、浩輔は母の命日には実家に帰り、線香をあげている。

「お前、誰かいい人いないのか?」と、父・義夫に聞かれると、「いい人がいればね」とはぐらかす浩輔。

ゲイ仲間に紹介された、パーソナルトレーナー(トレーニング指導の専門職)の中村龍太(以下、龍太)とスタジオで待ち合わせ、早速、トレーニングが始まった。

|

| 龍太(りゅうた・右) |

トレーニングの後、龍太は喫茶店で食事のアドバイスをし、そこで自分のプライベートについて話していく。

「俺なんか高校中退なんで、仕事選べなくて。それと、うち、母子家庭で、しかも俺が14歳の時におふくろが病気しちゃったから、俺が働くしかなくて。今は、他の仕事をしながら、パーソナルトレーナーやってるんですけど、ゆくゆくは、この仕事だけで生活したいんです」

そう話すと隆太は、満面の笑みを浮かべる。

「偉いね」

唯一、武装解除できる居酒屋で、ゲイ仲間といつものように食事をして、その内容を龍太に携帯で報告する浩輔。

龍太について聞かれた浩輔は、「可愛いの…でもピュア。滅茶苦茶いい子」と嬉しそうに答える。

帰途、次のトレーニングが終わり、先日、隆太が高くて買えなかった母への寿司屋のお土産を、浩輔が買ってきて遠慮する隆太に手渡す。

歩道橋の階段の途中で、龍太が浩輔に軽くキスをした。

「ちょっと、どういう意味?お寿司のお礼?」

「違います…斎藤さん、魅力的です」

その足で龍太を浩輔のマンションに連れて部屋に入ると、隆太は浩輔に激しいキスをして、二人は結ばれた。

龍太を玄関で見送り、深呼吸した浩輔はベランダに出て、振り向いた龍太に手を振る。

龍太も何度も浩輔に手を振り返すのだった。

「私の中に夜がある。小さい頃から私の中で、私の心を見据えてきた、暗い、暗い、夜が…」

浩輔は魂を込めて、『夜へ急ぐ人』を歌い上げる。

毎週のトレーニングの後は、浩輔のマンションで二人は愛し合い、浩輔は帰りには必ず龍太の母への土産を持たせた。

いつものように、浩輔が帰りがけに土産を渡そうとすると、龍太がそれを拒む。

「もう、終わりにしたいんです」

「え?…もう、会いたくないっていうこと?」

「うん。もう会いたくない」

「…そう。僕と寝たりするのが嫌だったら、全然、そう言ってもらっても…」

首を強く横に振る龍太。

「浩輔さんのことは好きです」

「じゃ、何で?ちゃんと分かるように説明して。もしかして、龍太のお母さんに色々やったりして…」

「違う!違うんです…俺ずっと“売り”やってる。高校辞めてからずっと。ずっとちゃんとできてた。でも、浩輔さんに出会ってから苦しいんです。割り切れないんです。俺、何もないから。この仕事でしか母さん養えない。だから、ごめん。ごめんなさい」

そう言い残して、龍太は去って行った。

置き去りにされた浩輔は、呆然と立ち竦(すく)む。

すぐに龍太に電話をかけるが、応答しない。

その後、繰り返し電話しても応答なし。

龍太は指名された客のホテルの部屋に入り、“売り”を務めている。

浩輔は、思い切った行動に打って出た。

携帯でゲイの買春サイトで龍太を探し出し、客としてホテルの部屋で待ち合わせるのだ。

|

| ゲイの買春サイトをサーチする |

「初めまして」と入って来た龍太は驚き、困惑するが、浩輔は「5分だけ話しさせて」と龍太を説き伏す。

「僕はね、龍太が好き…お母さんのために一生懸命働いている龍太が好き。だけど僕にも手伝わせて」

「迷惑かけられないよ」

「迷惑かどうかって、こっちが…」

「会わなきゃ良かった。会わなかったら、こんなに辛くなかった。今までは、ちゃんとできてたんだよ」

「…僕が買ってあげる。龍太の専属の客になる。月20万円。それしか払えないしけた客だけど。それでも足りない分は、龍太がさ、他の仕事で頑張って稼ぐ。そんなの無理か。そんなの割に合わないって言うんだったら、もう諦める。あなたの前から消える。どうする?龍太が決めていいよ…龍太、一緒に頑張ろう…龍太」

嗚咽する龍太は浩輔の肩に顔を埋め、啜(すす)り上げるのだ。

龍太は今、産廃処理業者の廃品を運ぶ肉体労働を始め、必死に働いている。

それだけでは生活費が足りず、疲れてソファで休んでいた龍太は、今日から深夜のバイトに行くと言って起きる。

|

| 夜はレストランで働く龍太 |

「ごめんね…僕が言ったから」

「俺さ、おふくろに本当の仕事言えるの、嬉しいんだよね」

その後、龍太の母に会いにアパートを訪れた浩輔。

母・妙子の手料理を振舞われ、3人で写真を撮る浩輔は、最初は緊張したものの、幸せに包まれる時を過ごすことができた。

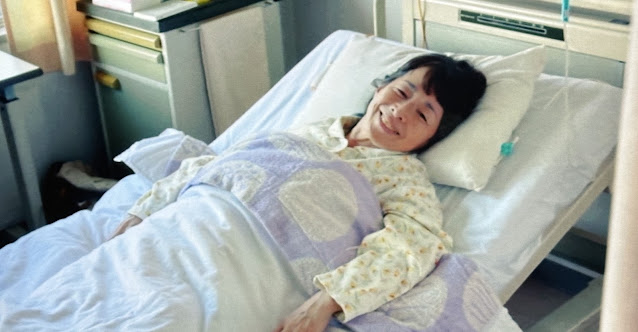

|

| 妙子(中央) |

その妙子が入院し、隆太は待合室で待っていた浩輔に、ヘルニアの手術をすることになったと告げ、衷心(ちゅうしん)より案じる浩輔。

自宅に戻った浩輔は、入院中の母との会話を思い出していた。

「母さん、浩ちゃんが大人になって、お嫁さんもらうまでは元気でいないとね」

「僕、お医者さんになって、母さんの病気治すから」

「ありがとう」

病院の外のベンチに座る龍太に妙子が退院することを聞き、浩輔は封筒を渡して、足が悪い妙子の通院のために、龍太名義の中古車を買いに行くことになる。

「それはさすがに」と固辞する龍太だが、「二人でやれるところまで、やってみよう。お母さんのために」と説得され、今や、全幅の信頼を寄せるパートナーの温かさを違和感なく受容するのだ。

浩輔は子供の頃、唯一、家族3人で海に旅行した時の心情を話していく。

朝から岬へ行って、ずっと海を眺め、風に吹かれていた思春期の頃を回想するのである。

「その風が母親の病気、全部持ってってくれないかなあ、とか思ってた」と浩輔。

|

| 14歳の時、病死した母を回想する |

その夜、浩輔は龍太の髪をドライヤーで乾かし、隣で眠る龍太の美しい顔を慈しむように指でなぞるのだった。

翌朝、龍太はコーヒーを淹(い)れながら、今度の日曜日に車が来たら、龍太の運転で海へ行こうと誘う。

浩輔は快諾し、仕事へ行く龍太を送り出すが、昼も夜も仕事に精を出す龍太の体力は消耗し、著しく衰弱していた。

日曜日、納車された車の助手席で龍太が来るのを待っていた浩輔が電話をかけると、龍太ではなく妙子が出てきて、驚愕の事実を知らされる。

|

| 車の中で龍太を待つ浩輔 |

「浩輔さん、あのう…龍太、亡くなりました。今朝ちっとも起きてこないんで、起こしに行ったら、布団の中で、もう息してなくて…龍太…死んじゃいました」

震えが走り、返す言葉もなく凍り付いてしまうのだ。

底深い泥の海に押し込まれた心に浮かび出るのは、龍太の弾ける笑みだった。

2 「いや、もう、わがままです。ほんと、ごめんなさい。なかったことにできないんですよね」

龍太の面影を辿りつつ、通夜へ向かった浩輔は焼香を済ませると、他の弔問客とぶつかり倒れ込むと、そのまま泣き崩れ、立ち上がれなくなってしまう。

何とか妙子に支えられ、案内された通夜振る舞いの席で休む浩輔。

通夜が終わり、妙子が浩輔に声をかけると、「ごめんなさい、ごめんなさい」と謝罪する。

「あなたに謝られたら、龍太が一番悲しむ…あなたが来てくれた日、あたし、龍太に聞いたの。あの人、あなたの大事な人なんでしょって。龍太、答えに詰まってた。だから言ったの。相手が男の人でも女の人でも、そんなこと、どうでもいいじゃないって。本当に大事な人ができたんだったら、それが一番いいじゃないって。その時の龍太、あなたと同じだった。何度も何度も、こめんなさいって謝って…でも龍太、言ってたの。俺は浩輔さんに救われたんだって。この世界、地獄だけじゃなかったんだって。本当にありがとうございました」

深々と頭を下げる妙子。

程なくして、浩輔は房総の実家に帰り、母の遺影の前に座り込んでいる。

「急に帰って来て、どうした?なんかあったか?」と父が声をかけると、「探し物をしてて」と嘘をつく。

その晩は実家に泊まることになり、父の作った夕飯を共にする。

「お母さんが病気になった時って、大変だった?」

「大変だなんて思ったことはなかったよ。たださ、一度だけ母さん、俺の前で泣き叫んだことがあってな。別れてくれって。もうこれ以上、あなたに迷惑をかけたくないって言ってな」

「それで?」

「俺のことが嫌いだったら別れてやるって。だけど、そうじゃなかったら、そんなこともう、二度と言うなって言ってな。出会っちゃったんだからしょうがない。しょうがないから、このままやっていくしかないだろって。俺は口下手だから、どう伝わったか分からないけど、その時、俺も母さんもボロボロ泣いたよ」

|

| 父・義夫 |

「へぇ…初耳だな」

年に一度だった命日の浩輔の実家訪問が「探し物」ではなく、実母が病気になった時の話を父から聞くための帰郷だったことが判然とする。

雨の日、暗いアパートで俯(うつむ)いて座っている妙子の元に、突然、浩輔がやって来た。

龍太の遺影に線香をあげた浩輔は、龍太に毎月渡していたお金を妙子に差し出した。

固辞する妙子に、浩輔は言葉に窮しながら説得しよう試みる。

「本当に龍太君、お母さんのために頑張っていて、でも、僕にも何かできることをさせて下さいってことで、お渡ししてたんです。それは、本当に変な意味とかじゃなくて、一緒に頑張っていこうってことで…ですので、あの、なんて言うんでしょう、龍太君は亡くなられたんですけど、その分、僕にも何かさせてもらえないかなと思って」

「いいえ、でも、それは…お気持ちはありがたく頂きます。でも、これは受け取るわけにはいきません」

封筒を押し返された浩輔は、「うーん」と尚も説得する。

「生活も大変になると思うんです。なので、龍太君の代わりってのは無理ですけど、ほんと、こういう形だけでも…僕のわがままなんで、聞いていただきたいと…」

妙子は、「ありがとうございます」と、やはり封筒を押し返す。

「いや、もう、わがままです。ほんと、ごめんなさい。なかったことにできないんですよね。龍太君が一生懸命頑張ってたこととか、毎月僕が龍太君を通してお母さんのために何かしたいと思ってたこととか、なんか、そういうの全部なかったことに、ちょっと…お願いします。ごめんなさい…お願いします」

浩輔は涙を堪えて頭を下げ、哀願する。

「ごめんなさい」

「ごめんなさいって言われると、僕も辛いので…」

「そうね。お互い、言わないようにしましょう」

「そうですね」

笑顔で応答した浩輔の誠意に打たれ、妙子は「ありがとうございます」と言って封筒を受け取った。

「こちらこそ、ありがとうございます」

浩輔はお金だけでなく、アパートを訪れ、家の掃除や片づけをするなどの援助をし、妙子と一緒に食事をしながら語り合うのである。

そこで、妙子は龍太の父親について話をした。

家のことは何もせず、龍太が小学生の頃、家に女を連れて来て、結局、その女と駆け落ちし、そればかりか、体を壊している妙子に電話で金を無心する始末。

龍太が高校を中退して働いていて、それを当てにしてのことで、そこで完全に縁は切れたという顛末だった。

二人で食事の後片付けをし、帰りが遅くなったので、妙子は浩輔にお風呂に入り、龍太の部屋に泊まるように勧め、それを受け入れる浩輔。

龍太のパジャマを着た浩輔の立派な体格を見て、妙子は親に感謝しなさいと、笑みを返す。

「私はね、龍太を丈夫な体に産んでやれなかった。小さい頃、体弱くてね。でも、なんか努力したのね。龍太、あんな大きくなっちゃって。だから、あれじゃない。トレーナー?ああいう仕事に就いて、頑張ってる人をサポートするっていうの?ああいうことしようって思ったんじゃないかしら」

その夜、龍太の枕に顔を埋め、抱き締めて眠りに就く浩輔。

浩輔はいつものようにアパートに来て、痛む妙子の腰をマッサージし、頼まれて白髪を染め、その帰り際に、妙子に一緒に住むことを提案した。

驚いた妙子は、「罰(ばち)当たりますよ」と戸惑う。

「いや、全然大丈夫です…何かあった時、一緒にいた方がいいじゃないですか」

さすがに妙子は、「ありがとうございます。私のわがまま聞いて。ごめんなさい」と固辞するのである。

週末、買い物をして妙子のアパートを訪れると応答がなく、他の部屋の老婦人から一週間前から入院していることを知らされた。

早速、病院へ行った浩輔は、病室の妙子を訪ねた。

散歩に出ようと言う妙子を車椅子に乗せ、外のベンチに座った二人。

|

| 「どうしたんですか」「…少し、散歩に行きましょうか」 |

「ステージ4だって。すい臓癌。癌なんてね、イヤになっちゃうわよね。腰が痛かったの、そのせいだったんだって。あんまり、先長くないみたいね」

浩輔は言葉を失い、妙子を見つめ、「ごめんなさい」と涙腺が緩んでしまう。

「何が?」

「ごめんなさい。僕のせいで…龍太に無理させちゃったの、僕なんです」

「それは違うの」

「龍太のこと、働かせ過ぎちゃって…お母さん、一人になって、病気のことに誰も気付かなかったから」

「違うの。謝らないで。謝るようなこと、あなた、何もしてないのよ。何かした?あなた、何にも謝る必要ないの。あたし、あなたのこと、大好き。勘違いじゃなけりゃ、あなた、龍太も、私のことも愛してくれたんでしょ」

「僕は愛が何なのか、よく分からないです」

「あなたが分かんなくてもいいの。私たちが愛だと思ってるんだから、それでいいんじゃない?大丈夫、大丈夫」

翌週、花束を持って病室を訪れると、同室の老婆から、「息子さん?」と聞かれ、浩輔は「違います」と答え、同時に妙子は笑みを湛(たた)えて「そうです」と答える。

「自慢の息子なの」

浩輔は花瓶に水を入れに洗面室へ行き、眉を描きながら嗚咽を抑え込む。

「天国では…浩輔さんのお母さんが…龍太の面倒を見てくれてるわね。きっとね」

「そうですね」

帰宅し、妙子のアパートで龍太と3人で食事をした初対面の日に受け取り、冷凍してあった料理を取り出して食べる浩輔。

ラスト。

病室で酸素マスクをつけた妙子の手を摩(さす)っていた浩輔が、立ち上がり帰ろうとすると、妙子に「まだ…帰らないで…」と引き止められる。

「はい」と微笑んで答え、再び妙子の手をしっかり握り、愛おしそうに摩る浩輔だった。

3 そこだけは輝きを放つ〈愛〉のある風景

真っ向勝負のLGBT映画。

鈴木亮平、圧巻の演技。

眉を描きながら嗚咽を抑え込むシーンは鮮烈だった。

悲嘆(グリーフ)の渦中で、主人公の強さがギリギリに保持されているのだ。

何より、手や顔の所作が精密すぎて、プロの俳優の凄みに震えが走った。

それ自体を映すことのない自販機の前で、泣き崩れる浩輔のシーンが忘れられない。

喫茶店で、龍太が小銭を落として頭を打ちつける出会いの日を思い出し、嗚咽を堪(こら)えられず蹲(うずくま)ってしまうのだ。

一貫して抑制的で、ケチのつけようがない映像構築力。

いい映画を観た時の余熱が残り、いつまでも冷め切らないでいる。

―― ここで、理に落ちるような物言いをしていく。

「特定他者を救うことが自我を安寧に導く感情」

これが、〈愛〉についての私の定義である。

この「援助感情」こそ、全ての〈愛〉の様態を貫流すると私は考えている。

|

| イメージ |

だから、〈愛〉の様態を「共存感情」や「独占感情」に押し込められないのである。

Aの煩悶が空気を伝播して、私の胸を衝く。

Aの苦悩を引受けるのではない。

Aの煩悶が私を突き刺すのだ。

私は私の苦悩を苦悩するだけである。

空気が届けたAの煩悶が、私の煩悶に加工される。

私は私の煩悶の時間に繋いでいくのである。

煩悶の深さが〈愛〉の深さになる。

|

| イメージ |

私の時間の中に加工された他者の煩悶が私の煩悶となって、私が内側で感受する煩悶の深さが私の〈愛〉の深さになる。

この〈愛〉が「性的感情」を内包すると〈恋愛〉になり、「独占感情」と「嫉妬感情」を随伴する。

しばしば、〈恋愛〉が激越な熱量を噴き上げていくのは、「独占感情」と「嫉妬感情」が深々と侵蝕してくるからである。

「嫉妬感情」は独占感情が障害を受けたときの二次的感情なので、独占感情に固く張り付いている。

独占欲が小さければ、当然、嫉妬に囚われることもなく、そこで生じる怒りの感情は自我のプライドラインが反応したものに過ぎないであろう。

自明なことだが、〈恋愛〉もまた「援助感情」に収斂されるのである。

|

| イメージ |

恋愛が「究極の愛」と思われがちだが、愛の王道ではないのだ。

独占的に援助するという恋愛の閉鎖性は、押し並べて排他的な方向でしか完結しにくいので、援助を深化させる熱量を自給できなくなるリスクを孕(はら)んでいる。

援助の貧困が愛の貧困となる。

人は愛に包まれているとき、援助しなければならないから援助に走るわけではない。

援助せずにはいられなくなるから、自分にとって何よりも大切な存在である特定他者の援助に動くのだ。

|

| イメージ |

内側から駆り立てて止まない感情が身体を突き動かし、煩悶を燻(いぶ)り出すのである。

何を失っても、これだけは失いたくないと思わせる何か。

それは、愛のある心の中の風景である。

言うまでもないが、私たちが〈愛〉と呼ぶ感情と、同性愛を含むLGBTの人たちの〈愛〉は同質である。

|

| イメージ |

―― ここから、映画の世界に入っていく。

龍太に対する浩輔の〈愛〉の様態は、紛れもなく〈恋愛〉である。

その延長線上に、堅固な「援助感情」が胚胎する。

母を養うためにパーソナルトレーナーに従事しながら、経済的自立を果たせずに苦労する龍太に深く同情し、「あなたのお母さんへ」という口実で贈り物の連射。

まるで釣瓶打ち(つるべうち)のようだった。

寸意を超える過分なるプレゼントの連射は、高校中退してまで〝売り〟の世界に踏み込み、彼なりの経済合理性を保持してきた龍太の生活規範に狂いを生む。

もう、限界だった。

〝売り〟を告白し、去っていくのだ。

失ってはならないものを失った男の中枢に、迷妄と揺らぎの時間が急襲する。

埋められない空洞の広がり。

人を傷つけることが苦手で、センシティブな感性を有する男が、「ギブ・アンド・ギブ」という観念の欺瞞性に気づくのは必定(ひつじょう)の理。

「ギブ・アンド・ギブ」はエゴイズムである。

感度の高い男がこの認知に達した時、迷妄と揺らぎを払拭する行為に振れていく。

思春期に差別の前線で揉まれてきた男には、今、それを撥(は)ね除ける強さがある。

この強さが、失ってはならないもののレーゾンデートル(存在価値)の大きさを感受し、迷妄と揺らぎを払拭する行為に振れていくのだ。

龍太の〝売り〟を自らが占有する。

この一念だった。

「龍太、一緒に頑張ろう…龍太」

この言葉がピュアな龍太の中枢を射抜くのだ。

そこに「独占感情」が見え隠れするが、それも織り込み済みだった。

自分以外の男との〈性〉を忌避する感情(「嫉妬感情」)が昂(たかぶ)ったとしても不思議ではないが、だから何だというのだ。

龍太の〝売り〟の対象を「浩輔というクライアント」に変換させればよかった。

そう思ったのだろう。

誰も傷つけることなく、龍太の〝売り〟と浩輔の〝買い〟が、最も温厚な様態のうちに収斂されたのである。

〝売り〟が抱え込む後ろめたさを、最愛のパートナーが引き受けてくれたことで、「援助感情」の絶対対象であった母に対して、自らの「職業」を忌憚(きたん)なく伝えることができるのだ。

「俺さ、おふくろに本当の仕事言えるの、嬉しいんだよね」

龍太の本音である。

「ギブ・アンド・ギブ」という一方通行の観念が希薄になり、「テイク・アンド・テイク」という負い目の観念が消え失せ、浩輔と龍太の間に「ギブ・アンド・テイク」という、ほぼ相互依存性の観念が生まれたのである。

この関係の成立によって、独占的に援助するという恋愛の閉鎖性が薄められ、〝売り〟が抱え込む後ろめたさを払拭し、パーソナルトレーナーとして職業的な自立を支え切っていくのだ。

それでも払拭し切れない、「ギブ・アンド・テイク・ギブ」という魔物がいた。

龍太の母・妙子との柔和なる関係性が、それである。

緊張感が漂う初訪問だったが、出会い頭に感受した妙子への親和感情は、生真面目な龍太のキャラの投影として受容する浩輔。

それを快く思う龍太。

映像の後半を占める浩輔と妙子との関係の進化は、あろうことか、絶対に失ってはならないものを喪った男の、痛切な悲嘆(グリーフ)を介して描かれていくのだ。

|

| 「龍太、言ってたの。俺は浩輔さんに救われたんだって。この世界、地獄だけじゃなかったんだって」 |

「ギブ・アンド・テイク・ギブ」という魔物の正体は、経済援助(ギブ)と悲嘆の共有(テイク)、そして、病に伏せる妙子に対する短期介護(ギブ)。

それもまた、エゴイズムと呼ぶのか。

人間の人間に対する「援助感情」が、度を超えたエゴイズムであるわけがない。

それを〈愛〉と呼ばずして何と呼ぶのだろうか。

人間の人間に対する「援助感情」こそ、〈愛〉の本質である。

前述したように、人は〈愛〉に包まれているとき、援助しなければならないから援助に走るわけではない。

援助せずにはいられなくなるから、自分にとって何よりも大切な存在である特定他者の援助に動くのだ。

「いや、もう、わがままです。ほんと、ごめんなさい。なかったことにできないんですよね」

妙子に対する経済援助を申し入れた際の浩輔の言葉である。

これほど胸を打つ表現を私は知らない。

そこに、パートナーに負担を負わせた重い罪悪感が読み取れる。

何もかも、自らのイニシアティブでパートナーの人生を誘導した事態に対する罪悪感が、浩輔の内面を覆い尽くしているのだ。

だから、「ごめんなさい」という表現に結ばれる。

この表現は罪悪感それ自身の発露である。

龍太との関係を「なかったことにできない」のだ。

究極の援助であるが、浩輔にとって贖罪行為でしかなかった。

帰郷の際に、病気の母が迷惑をかけたくないから別れてくれと父に懇願して、夫婦で泣いた話を聞き出した浩輔にとって、妙子への援助は、今やそれなしに済まない次元にまで昇華していたのである。

|

| 「出会っちゃったんだから、しょうがない。しょうがないから、このままやっていくしかないだろって」 |

単に、母に何もできなかった代償行為ではない。

|

| 母を回想するカット |

「特定他者を救うことが、自らの自我を安寧に導く感情」=「援助感情」こそ、悲嘆(グリーフ)の共有を希求する浩輔の内的時間を支えている。

それは、龍太との間で堅固に形成されていた「絶対に手放せない濃蜜な関係」に収斂される、そこだけは輝きを放つ〈愛〉のある風景だった。

ラストシークエンスで、浩輔が妙子から受け取ったタッパーに盛られた料理を冷凍庫から取り出し、それを自室で黙々と食べる決定的な構図。

妙子の死の宣告が、またしても浩輔を追い詰めていく。

龍太を喪い、共存の思いを決意させ、悲嘆を共有してきたその母さえも喪ってしまうのだ。

「愛が何なのか、よく分からないです」という浩輔に対して、「私たちが愛だと思ってるんだから、それでいいんじゃない?大丈夫、大丈夫」と言って励ますばかりか、「自慢の息子なの」と紹介される浩輔。

括り切った妙子の存在が、罪悪感に苦衷し、パートナーの母との「共存・共有」という贖罪を希求する浩輔の中枢を射抜くのだ。

|

| 堪らずに化粧室に向かう浩輔 |

中枢を射抜かれた短期介護者は、嗚咽を堪(こら)えつつ、化粧直しする浩輔の強さを引き出していく。

予期せぬパートナーの死に凍り付いた浩輔は今、パートナーの母の、想定された死への心の準備ができている(「予期悲嘆」と言う)から、もう怖れない。

覚悟を括るのだ。

これが妙子から受け取った料理を味わう行為に振れたのである。

悲嘆(グリーフ)に一区切りをつけたのだ。

|

| 罪悪感を抱え込み、悲嘆の時間に呼吸を繋ぐ浩輔(郷里の房総の海に立ち竦む) |

|

| 実母のことを父に聞くために実家に帰っても、帰宅する父を待つ間にも鬱々とした気分に沈む浩輔 |

ここに、この映画の収束点がある。

【LGBTについては、拙稿「LGBTという、押し込められた負の記号を突き抜ける肯定的な自己表現」・「人はどのように男になり、女になっていくのか」・「『多様性』の揺らぎの海に生きる」・「公権力の行使にとって、LGBTの知識がないことは許されない」・「同性愛者は存在するだけの理由がある」らを参考にして頂ければ幸いです/因みに世界は今、性の多様性、ジェンダー平等など「包括的性教育」がスタンダードになっているにも拘らず、我が国の学校教育では、人の受精に至る過程や妊娠の経過を教えられない「歯止め規定」が存在する】

|

| 包括的性教育 |

【参照】

(2023年12月)

0 件のコメント:

コメントを投稿