観終わった後、瞬時、感動の大きさで動けなくなるほど後を引く映画がある。

特に若き日に観た『青幻記』はブログで書こうと思っていてもDVD化されていないので、ほぼ諦めていた。

今回、YouTubeの英語版があったので、ようやくブログを出すことができた次第である。

沖永良部島を舞台にした名画『青幻記』は、私にとって映画を観ることの幸甚(こうじん)の極みと言っていい作品である。

感謝しかない。

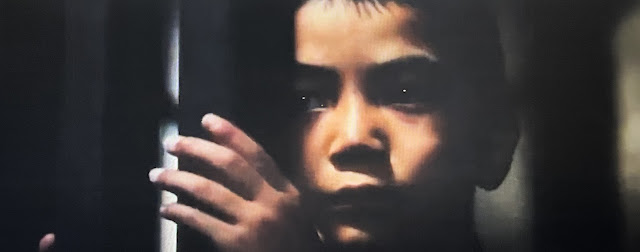

1 「稔さん。お母さんは一度でもいいから、あなたを力強く抱き締めてみたかった」

「そうだ。この浜辺だった。母は30歳。私は小学校2年。昭和となってまもない頃の母と私であった」(大山稔のモノローグ/以下、モノローグ)

|

| 稔 |

36年ぶりに鹿児島にやって来た稔は、友人の三昌(さんしょう)の出迎えを受け、愛人を何人もかこっていた大山家の祖父・公平と父の墓参りをする。

|

| 三昌(左) |

|

| 左から稔、祖父、たか(妾) |

「船乗りの平田と再婚して、すぐに鹿児島に出て来た母と偶然出会ったのは、この市場だった。いや偶然ではなく、母がよくこの市場で買い物をしていたのを知っていた私は、別れてからも、よくここまで来て遊んでいた」(モノローグ)

|

| 母サワと平田 |

|

| 稔を抱くサワ |

その平田は、公平の孫として可愛がられている稔を育てることなく、母さわ(便宜的にサワとする)が亡夫(稔の父)と同様に胸を患ったことを理由に離縁してしまう。

|

| 母サワと稔 |

そして、祖父が逝去したことで大山家から邪魔者扱いされ、サワと稔は「エラブブルー」の青い海と、「隆起サンゴ礁」が美しい沖永良部島に帰郷することになった。

|

| 隆起サンゴ礁 |

|

| 「エラブブルー」の海 |

【隆起サンゴ礁とは、隆起によって海面から陸に現れたサンゴ礁のこと】

沖永良部での北から南への、祖母が待つこの間の長い旅路は、胸を病んだサワには心が折れそうなほどハードなものだった。

その度に稔が通りがかりの荷馬車に頼み込んで、母を乗せてもらうのである。

無事、祖母と再会し、貧しくとも温く肩を寄せ合った島の生活が始まった。

|

| 祖母 |

母は、学校帰りの稔を、毎日迎えてくれた。

しかし、稔との身体接触を避ける母は、「お母さん」と呼んで走り寄って来る稔の接近をブロックする外になかった。

「いけません、大きいのに。お母さんは稔さんを抱いて上げられません。分かってください、稔さん。お母さんは稔さんを抱いて上げることができないんです」

胸を病んだサワにとって、結核を感染させることだけは避けたかったのだ。

この悲哀を回想する「私」(成人となって島を訪れる現在の稔)。

程なくサワに行為を抱いていた鶴禎(かくてい)老人と出会い、島でのサワの人柄や生活事情を知らされる。

|

| 鶴禎(右) |

|

| お立ちの日(ヤマトに行く日)のサワの美しさを話す鶴禎 |

「本当に相手に気持ちをやんわり躱(かわ)し、男の気持ちを傷つけまいとした優しい心の溢れた行いでした」

2歳年長の鶴禎を傷つけまいとして、サンシル(三線=三味線のこと)を弾くサワへの鶴禎の言葉である。

それを耳にする稔に、鶴禎は話の要諦に触れていく。

「あなた様はおサワさんが亡くなられたことが分からず、随分とお婆を困らせました。そのあと、お婆とこの爺が相談して、初七日の晩に、もう一度おサワさんに戻ってもらったのを覚えていなさるか?」

「はい。ユタ(民間霊媒師)の晩のことですね」

以下、回想シーン。

海水で禊祓(みそぎはらえ)をしてもらった稔が、ユタの傍らに座っている。

「教えてください。この子をどうすれば幸せに…」

ユタの声を聞きながら、稔はいつまでも泣いていた。

「覚えていなさるか?」

「はい。私は今でも確かにあの夜、母の気配を感じ、母の啜り泣きを聞いたと信じております。決して気のせいなどじゃない、はっきりと。なぜなんだろう。遠い小さな時の思い出でありながら、私は自分で涙を抑えられなくなっていた。あれは、はっきり覚えてます」

「島の連中はおサワさんの弔いの時、あなた様が涙一つ見せなかったのを見て、しっかりした子などと言っていましたが…」

「そうですか。いや、そうなんです。実感がなかったんです。母が死んで、もう会えないなんて、そんな考えなんてどこにもありませんでした」

サワの葬儀の日。

祖母がサワの顔を奇麗に拭いていて、それをいつまでも見つめている稔。

そしてサワの葬儀。

「私は何をしてるんだろうと思っていた。母はそこにはいない。土に埋められる箱の中に母がいるわけがなかった…母は私にとっていつまでも消えないものだった」(モノローグ)

「お婆ちゃん、お母さんは、いつ帰って来る?叔父さん、お母さんの行先を教えて?教えてください」

母の死を信じない稔の心が晴れず、疑念を抱かざるを得なかったのだ。

「お母さんは今、土の中にいる」とユタが反応しても、心が晴れないのだ。

「お母さんは土の中になんかいない」とユタに言い切った稔は、暗みに向かって「お母さん!お母さん!」と叫ぶのだ。

その叫びが反響し、母の声が聞こえてきた。

「稔さん、稔さん。許してください。でも、お母さんは楽しかった。あなたと暮らした半年は決して長いとは言えないものでした。でも、誰にも邪魔されずに、二人水入らずで暮らすことができて…この半年がなかったら、お母さんの一生はあまりに惨めです。稔さん。お母さんは一度でもいいから、あなたを力強く抱き締めてみたかった」

そして、年に一度の敬老の宴の夜。

鶴禎らに求められ、篝火(かがりび)に映えて母が舞った琉球舞踊「上り口説」(のぼりくどき・ぬぶいくどぅち)は、村人たちの心を揺さぶり、稔の涙をも誘う美しい舞だった。

以下、サワについて稔に語る鶴禎の言葉。

「おサワさんの噂話が何かにつけて、今でも島の衆の間に出ますがのう。それはおサワさんの哀れな身の上に心を唆〈そそられ)るばかりのことではありませんのじゃ。その十五夜の夜の踊りが見事でのう。ああ達者になりたい。達者になって今一度、ヤマトに上りたい。そのおサワさんの心が「上り口説」(のぼりくどき)という島唄の心と一緒になって、差す手引く手(さすてひくて)に籠っておったのじゃ。島の気持ちを詠(よ)み込んだ踊りの名人は、遂におサワさんが最後でありましたわい」

この話に聞き入った稔は涙を溜めて、母の傷心に思いを馳せる。

「追憶に残るその夜の母の姿は、ただ一つの幻である。全ては秋の満月の夜の幻であった」(モノローグ)

【「上り口説」(のぼりくどき・ぬぶいくどぅち)とは薩摩上りを命じられた首里士族の心情と旅の風景を口説き(傷心の語り)で表現した古典二才踊り。「二才踊り」(にさいおどり・にーせーうどぅい)とは、薩摩の在藩奉行を歓迎するための舞踊のこと。また「差す手引く手」とは「舞の手振り・舞の所作」という意味】

2 「向こうへ着くまで、どんなことがあっても、後ろへ振り返ってはいけませんよ」

ここから、母と子の最期の一日が描かれる。

映画史に残る残酷だが、母子の情愛を深々と謳い上げた美しいシークエンスである。

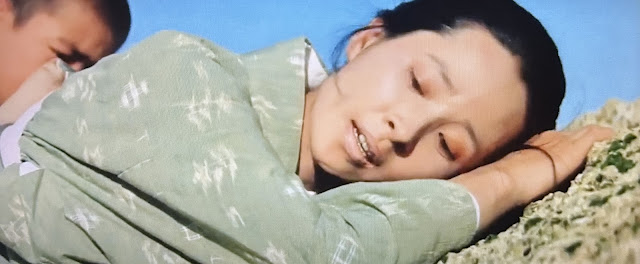

冬のある晴れた日、サンゴ礁で魚を捕って、半日を過ごすサワと稔。

干潟で魚を捕る母子の笑顔が弾けていた。

いつしか時を忘れて魚捕りに夢中になっていたら、満潮の時刻になっていた。

サワはそれに気づき、不安になる。

「お母さん」と言う稔に、サワは「稔さん、魚籠(びく)」と答え、慌ただしく潮が満ちてきたサンゴ礁を戻っていくが、胸の苦しみで倒れてしまう。

「お母さん、どうしたの?」

「私、どうしたんでしょうね、胸が…」

「お母さん、大丈夫?」

「どうしたんでしょうね…」

苦しそうに歩くサワの足元に押し寄せる波が襲ってきて、今にも呑み込まれようとしていた。

岩にしがみ付くサワは、稔に背中を擦(さす)ってもらった後、「お母さんはね、稔さんにお願いがあります。お母さんの言うことなら、稔さんは聞いてくれますね。聞いてくれるでしょ?」と言うや、「うん!」と答える力強い言葉が返ってきた。

「お母さんは何だか胸が痛くなりました。それから手足が痺(しび)れて動けなくなりました。大したことがないように思うのですが動けません。それで稔さんにお願いというのは、ほら、あそこに白い砂が見えるでしょ。あそこが上り口になっていると思います。稔さんはあそこに一生懸命急いで欲しい。そして、誰かを呼んで来て欲しいの」

「お母さんはどうするの?」

「波がきたら?」

「この岩は乾いています。波はかぶりません。お母さんは稔さんが助けに戻ってくださるまで、この岩の上で必ず待っています。稔さんはきっと助けに来てくれますね?」

「うん!」

「さあ、それでは早く。もうじき日が暮れます。今のうちなら、まだ間に合います。さあ、早く」

サワは、稔に魚籠を持たせた後、「稔さん。お母さんと呼んで」と頼み込むのだ。

「お母さん!」

「もう一度」とサワ。

「お母さん!」と稔。

「急ぐんですよ」と言った後、三度(みたび)頼むのだ。

「稔さん。もう一回、お母さんと呼んで!」

稔も力強く反応する。

「お母さん!」

「向こうへ着くまで、どんなことがあっても、後ろへ振り返ってはいけませんよ。さあ、早く!」

これがサワの最後の言葉になった。

母に言われた通り、上り口まで急いで戻っていく稔を、ずっと見守るサワ。

波に足を掬われるようになるが、「振り向いてはいけません」という母の言葉を想起しながら急ぐ稔は浜辺に着き、崖を上ったところで後ろに振り向いてしまう。

稔の視界には、一面に広がる満潮の海の光景のみ。

岩にしがみ付いていた母の姿が見えず、思わず「お母さん…」と呟く稔。

今度は、大声で「お母さん!」と繰り返し叫ぶのだ。

現在。

「不思議な法事だ。死んだと思った人がいきなり戻って来て、36年も前に死んだお母さんの弔いをするなんて」

友人の三昌(さんしょう)の言葉である。

「おサワさんの墓穴を掘りに来た時にですなあ、ちょうどこのところに、手が入るほどの穴が開いておりまして、私はおサワさんも寿命だったなあと思いましたわい」

鶴禎(かくてい)の言葉である。

ここから、鶴禎の主導によって骨改めが行われる。

「あいにく三体が一緒になっておって、どれがおサワさんのだか分らん状態なんです。子供たちがいたずらをしおって。近頃の子供は怖いものを知りませんでの」

稔はその三体の頭蓋骨を丁寧に取り出して、手を合わせる。

そして、その中の一体を取り上げ、「お母さん」と呟くのだ。

その姿を見て、鶴禎は説明する。

「今だから申しますがの、野ざらしになっていたのは、そのお骨でありました。おサワさんは野ざらしにされて寂(さみ)しゅうて、辛(つろ)うてならんかったんじゃ。毎夜、お泣きなされたのじゃ。それで遠い我が子をお呼びなされたのじゃ」

その話を全身で受け止める稔は母の髑髏(どくろ)に顔を寄せ、滂沱(ぼうだ)の涙を流すのである。

母の髑髏を洗い流した後、火で炙り、焼く。

「君は東京であまり幸せでなかったようだな。その年になって、まだ母親をこれぽど忘れられんのじゃからな。色々、母親に聞いてもらいたいことがあったんだろう」

この三昌の言葉が稔の〈現在性〉を衝くようだった。

ラスト。

母の遺灰を腕に抱え、帰途に就く稔がそこにいた。

3 その旅 ―― グリーフワークの帰着点

ラストで三昌が言ったように、東京での稔の生活がユーフォリア(幸福感)に満たされていなかった日々を繋いでいて、いつしか彼の中枢に払拭し難い欠損感が深く根を張っていた。

容易に浄化し得ない欠損感のルーツに澱んでいるのは、僅か半年でしかなかった沖永良部島での母サワとのユーフォリアに満たされていた日々のこと。

極まって「お母さん」と呼びかける稔少年の、その響きが鮮烈に残る物語が観る者に提示したのは、母を求めて止まない少年の溢れる母への思いの強さだった。

毎日欠かさず下校する自分を待つ母の笑みと、打って変わって抱擁を拒む母の逡巡(しゅんじゅん)。

「(病気が)移るから、お母さんは稔さんを抱いて上げることができないんです」と漏らす母の言葉を正確に理解できずとも、自分に投げ入れる母の情愛を疑うことがない。

母子が情愛を寄せ合い、魚捕りに興じたその日に起こった事(こと)の次第を稔が受け入れられないのは、ユーフォリアに満たされていた日々を根柢から破壊してしまうからだ。

母の喪失は、唯一、我が身を委ねた少年の時間の喪失になる。

この時間こそ、少年にとって「絶対経験」という至福の時間の所産なのである。

だから、母の死を認めない。

認めたら、その苦衷に耐えられないのだ。

この「絶対経験」を得た少年を覆い被さってくるダークな何ものであっても、「記憶」の鮮度が風化し、剝落(はくらく)することなどない。

「土に埋められる箱の中に母はいない」のだ。

かくて、「母は私にとっていつまでも消えないもの」と化す。

あの日、少年は母と約束したのである。

上り口の白い砂に着くまでは「振り向いてはいけません」という、母との約束を守り切ったのである。

そうすれば、母を助けられるという約束を。

だから、母は生きている。

そう信じたが、虚しく「記憶」の風化という残酷なる時だけが追いかけてきて、もう身を焦がしてしまった。

欠損感のルーツに澱んでいるのは、母に対する「葬送儀礼」。

母の死を拒絶したために遺体を清め、鎮魂することができなかった稔。

その悔いが、いつまでも「グリーフ」(「悲嘆」)を未完にしたまま、自責の念も絡んで、欠損感を内包して東京での生活を繋いでいた。

斯(か)くして、稔の帰郷とは36年に及ぶグリーフワークの帰着点と化していた。

自らの人生を総括したのである。

思えば、この映画を支配している対(つい)を成す二つの言葉。

「お母さん」と「稔さん」 ―― この言葉の情感籠った応酬が物語を貫流しているのだ。

母子の情愛をここまで描いた映画を、私は知らない。

我が子を抱くことができず、自らに我慢を強いる母と、それを求めて得られなくとも、母を呼び続ける児童の思いの強さが融合して描かれる物語の生命線がラストに待っていた。

それがエマージェンシー(非常時)の渦中で発現されたのだ。

我が子を道連れにすることを拒んだ母が、その母からの呼びかけに応じる児童への三度(みたび)に及ぶ情愛交叉。

良くも悪くも、この情愛交叉を体験した稔が生涯の遺産として持ち得ていたからこそ、勇を鼓(こ)して覚悟の帰郷に打って出たのである。

その旅 ―― グリーフワークの帰着点だったのだ。

カメラマンの成島東一郎が撮影監督のみならず、製作・脚本にも名を出して創り上げた本作への熱意が充分に伝わってきて感慨もひとしおだった。

武満徹の抒情的音楽も素晴らしい。

|

| 「青幻記」の碑(いしぶみ) |

|

| 沖永良部島 |

(2025年6月)

0 件のコメント:

コメントを投稿