1 「稼げるようになったら、きっちり返すから。この話は終わり」

“カリフォルニア州の快楽主義を語る人は、サクラメントのクリスマスを知らない” J・ディディオン(冒頭のキャプション)

「何かを達成したい」

|

| レディ・バード |

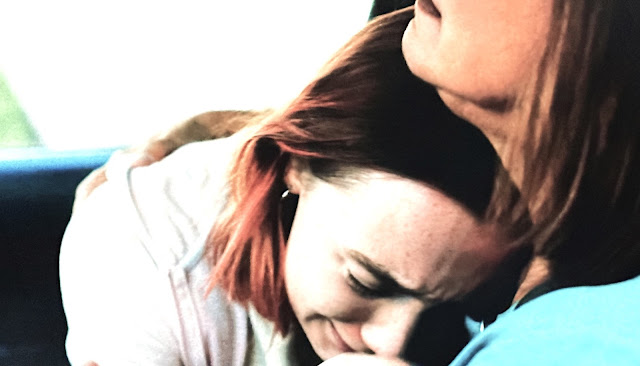

大学見学からの帰路、母・マリオンが運転する車の中で、娘のクリスティンこと、自称レディー・バードが呟く。

レディー・バードは、カリフォルニア北部にあるサクラメントのカトリック系高校の3年生である。

スタインベックの『怒りのぶどう』の朗読テープを聞いて、感動して涙していた二人だったが、大学の進路のことで意見が対立して口論となった。

家庭の経済状況の厳しさに直面する母の意固地な押し付けに対する娘の反発が激しい言い争いを生み、突然、レディー・バードが走行中の車のドアを開けて飛び降りてしまった。

|

| レディ・バードと母マリオン |

レディー・バードは、骨折した腕に嵌めたギブスに“くたばれ、ママ”と書き、学校に通うことになる。

|

| レディ・バードとジュリー(右/自称) |

シスターに勧められたミュージカルのオーディションを、親友ジュリーと受けて共に合格し、そこで一目惚れしたダニーに近づき、親密になっていく。

|

| ダニー(左) |

東海岸の大学へ行くというレディー・バードを父・ラリーは協力すると言うが、肝心の父が失業してしまう。

|

| 父ラリー(右) |

レディー・バードはダニーと初キスをして、浮かれて帰って来ると、マリオンに部屋を散らかしていることで小言を言われる。

いつものことだった。

「服を散らかして寝たことないの?ママにおびえたことは?」と娘。

「母は酒浸りだった」と母。

感謝祭の日、ダニーはレディー・バードを家に迎えに来て、両親と挨拶をする。

ダニーの祖母宅に行くと、いつもジュリーと見ていた憧れの青い家だった。

その後、感謝祭のイベントのギグ(単発ライブ)に出向き、レディー・バードは送ってもらった自宅で皆ではしゃいでいると、母マリオンが来て、「感謝祭おめでとう。寂しかったわ」と一言。

外でダニーたちを見送るレディー・バードと、兄(養子)ミゲルの彼女シェリー。

|

| バークレー校を出てもスーパーで働く兄ミゲルと、同居する恋人シェリー |

程なくして行われたミュージカルの公演は、レディー・バードの家族も観に来て、大盛況のうちに終わった。

打ち上げの店でダニーとはしゃぐレディー・バードだったが、混んでいる女子トイレを待っていられず、男子トイレに行って、ダニーが男の子とキスしている現場を目撃してしまう。

ショックを受けたレディー・バードは、ダニーを避けるようになる。

クリスマスの日、マリオンが質素なプレゼントを家族に渡し、「しけたクリスマスだわ」と言うが、皆は感謝し、明るく過ごしていた。

部屋では浮かない顔のレディー・バードだったが、父ラリーが助成金の申請書を書いて渡すと、大喜びして抱きつき、早速、郵便局へ書類を出しに行く。

カフェでバイトを始めたレディー・バードは、感謝祭イベントでバンド演奏をしていたカイルをテラス席に見つけ、声をかけた。

|

| カイル |

カイルは同じ学校の生徒で、「ジェナに最高のバンドだって聞いて見に行ったの」と口から出任せを言うレディー・バード。

資産家令嬢のジェナが、クラスメートを相手に自分の初体験について話しているところにシスターが来て服装をチェックし、ジェナのミニを咎(とか)める。

ムカつくというジェナにレディー・バードは、放課後にシスターへの悪戯を仕掛けることを提案し、ジェナの気を引こうとするが、クラスの中心的存在のジェナはレディー・バードを認知せず、「あんた、誰?」と言われる始末。

|

| ジェナ(左) |

ジュリーは、「放課後はオーディションがある」とレディー・バードを誘うが、「演劇はもういいや」と素っ気なかった。

この一件で、親友のジュリーがレディー・バードから離れていく。

シスターの車に、“イエス様と新婚ホヤホヤ”と書いて、飾りつけをしたレディー・バードは、ジェナにどこに住んでいるかを聞かれると、3階建ての青い家と答え、嘘をつく。

今から行こうと言うジェナに、カイルがいる“デュース”(ライブハウスの名)へ誘う。

「カイルに言われたの。“そこで会わないか”って」

「どこで彼と?」

「社会勉強のために、ママが探したバイト先の店。そこで出会った」

レディー・バードは、ここでも出任せを言い、嘘とハッタリを繰り返すのだ。

少しでも上位の階層の生徒に近づくために、セルフ・カモフラージュ(自分偽装術)する女子高生が、ここにいる。

ジェナはカイルと面識があり、駐車場にいるカイルに、「2人でシスターの車をハネムーン用に改造した」と呼びかける。

「やるね」とカイル。

レディー・バードが本を読んでいたカイルに近づくと、今度は彼の方から声をかけてきた。

「すごい過激なことやったな」

「仕返しよ」

「告げ口しない」

「言ったら、家族をブッ殺す…ごめん、今の言いすぎた」

「いいよ。親父はガンだ。神が殺してくれる」

「ホントごめん」

そこでカイルは、またギグを行うと言って、レディー・バードに連絡先を聞かれ、家の電話番号を教える。

携帯を持っていないと知ったカイルは、「政府は僕らにGPSをつけてる。いつかは全員が持つ。あとは時間の問題だ」と妄想めいたことを話すが、レディー・バードには全く意味が分からない。

「どうなるの?」

「脳にGPSが」

レディー・バードは笑い出すが、カイルが大真面目に言っているので、口をつむぐ。

バイト先にダニーがやって来て、避けようとするレディー・バードに訴えた。

「おばあちゃんが、クリスマス招けって」

「感謝祭でもママに怒られたのよ」

「彼女はクレージーだ。怖い」

「クレージーじゃない。ママは寛大よ。すごく優しいの」

「まさか。いや、優しいけど怖い」

「矛盾してない?」

「君のママさ」

「あなたはゲイ」

「誰にも言わないで。僕が悪かったよ。自分が恥ずかしくてたまらない。どんどん悪化している。少し時間が欲しい。親に何て打ち明けたら…」

泣きながら抱きつくダニーを、レディー・バードに優しく受け止め、慰める。

「大丈夫…言わないよ…誰にも」

これで、難しい時期にある二人の関係が無難に推移していくことになる。

レディー・バードはパソコンで、IDナンバーを入力し、自身にマッチする大学の検索システムで、車で30分ほどで行ける地元の大学の結果が出て、それを家族は名門校だと評価するが、バークレー校ではないことに不満を爆発させた。

「卒業生の家族は優遇が」とレディー・バード。

「寄付すればな」とラリー。

「成績さ」とミゲル。

それに対し、レディー・バードは「自分は?」と問い返すと、カチンと来たミゲルが「人種枠か?」と反発して口論になる。

「言ってない」

「人種は無記入だ」

「じゃあ、気づかれないかもね。“ミゲル”でも」

「ムカつく奴だ」

見兼ねたマリオンが、レディー・バードに「部屋へ」と言い放つ。

「ガキ扱い?」

「あきれたわ」

「農業校で有名なんて、まっぴら!」

パソコンの画面を思い切り叩き、「兄貴たちは見た目で就職できない」と言い捨て、部屋を出て行った。

親しくなったジェナの家のパーティーに訪れたレディー・バードは、庭のプールサイドでカイルと語り合い、その後、部屋の前で激しいキスをする。

「やめて。まだ経験がないの」

「僕もだ」

「マジで?」

バスルームにいるレディー・バードは、マリオンが入って来たので、「いつ頃、経験するのが普通だと思う?セックスを」と質問する。

「してるの?」

「まだ」

「大学生になってからかな。避妊を忘れないでね」

頷くレディー・バードは、ラリーの薬を見つけたことから、続いて質問する。

「パパはウツなの?」

「ここ何年もウツ状態よ」

「知らなかった」

「お金は人生の成績表じゃない。“成功”には、それ以上の意味はない」

「ママは成功してる」

「“幸せ”は別よ」

「でもパパは不幸」

ジェナの家のプールで一緒に泳ぐ二人。

「この町を出たい」

「何で?」

「死ぬほど退屈。中途半端な田舎よ」

「いい言葉が。“地球規模で考え、地元で行動を”」

「サクラメントに住んでいない人の意見ね」

「ここが好きよ。娘も母校に入れたい。ママになりたいの」

その後、疎遠になっていたジュリーが、得意の数学の授業を欠席しているのが気になり、レディー・バードは、校庭でジュリーに声をかける。

「数学Ⅱは?」

「変更したの。ジェナは?」

「やきもちね」

「あのバカに?」

|

| ジュリー(左) |

「特進クラスよ」

「深い意味でバカ」

「偏見よ」

二人はそのまま激しい口論となる。

その後も、下手(へた)を打つ事態に陥るレディ・バード。

母親が14歳で妊娠し、中絶をせずに生まれた講師自身の経験から、中絶禁止を説く講演会で、講師に指されたレディー・バードは意見を求められる。

隣のジェナに話していたことを見透かされたのだ。

「“悲惨なことと、モラルは関係ない”と」

「赤ちゃんを殺すことも?」

「私が言いたいのは、整理中の私のアソコは悲惨だけど、モラルは守ってる。お母様が中絶してたら、バカげた講演会もなかった」

絶句する講師。

この一件で、停学になったレディー・バードに、マリオンは怒りをぶつける。

「親の苦労も知らないで。好きでポンコツ車に乗ってると思う?好きで夜勤してると思う?カトリック系の学校も、ミゲルの公立校で人が刺されたから行かせた…パパや私が恥ずかしい?なぜ学校の手前で降りるか、パパは知ってる。パパは惨めよ。その気持ちが判る?…この子は言いたい放題。周りを傷つけるわ。“線路向こう(スラム)”?…私たちだって、いい所に越したいわ。親への不満ばっかり…」

レディー・バードは涙声で否定し、謝るが、マリオンの怒りは収まらず、ここでも経済的な問題で口論になってしまった。

「稼げるようになったら、きっちり返すから。この話は終わり」と娘。

レディー・バードは紙を叩きつけ、部屋に戻っていく。

母と娘の修復困難な関係に終わりが見えないようだった。

2 「最初に町を運転した時、私は感動を伝えたかったけど、その時はママと心が離れてた」

自宅にいると、突然、ジェナから携帯に電話がかかり、家を訪ねて来ていると言われて慌てるレディー・バード。

青い家が自分の家でないと知られてしまい、ジェナに問い詰められるのだ。

|

| ダニーの祖父母宅を訪ねてレディ・バードの嘘を知るジェナ |

「憧れの家だったから」

「そういうウソ、意味わかんない」

「ウソじゃない」

「ウソじゃん。ウソつきは大嫌い」

「ごめん…友達を切る?」

「カイルの彼女なら切れないでしょ」

カイルの家で、初体験するレディー・バードだったが、呆気なく終わり、鼻血を出してしまう。

その後、レディー・バードは「お互いに処女と童貞を奪った」と喜び合おうとするが、カイルは「君に奪われてない…初めはキャシーとだ」と言われショックを受け、怒りをぶつける。

「でも一緒にプロムへ?」

「ああ」

マリオンが車で迎えに来て、車の中で泣くレディー・バードを慰めるのだった。

【プロムとはアメリカの高校生活における最大のイベントで、卒業記念ダンスパーティーのこと】

レディー・バードは志願した大学からの通知を受け取り、一つだけ「補欠合格」があり、飛び跳ねて喜ぶ。

まもなく、プロムで着るドレスの試着をするレディー・バード。

試着室の外で待っているマリオンが、声をかける。

「大学でダンスを学ぶ気?試着はこれで最後よ。まだ演劇に興味があるなら、デービス校がいいわ…プロムの前にカイルに会わせて」

「もう彼じゃない。元々違うけど」

試着室から出てきたレディー・バードは試着のドレス気に入ったが、マリオンが「すごいピンク」とけなすと、反応せず試着室に戻るのだ。

プロムの夜、着飾って迎えを待つレディー・バードをラリーは写真を撮る。

クラクションが鳴り、外に出ると、車の中にいるジェナの彼氏が「ダサい服」と言い、ジェナも「キモい服」と酷評する。

カイルの助手席に座り出発すると、携帯の電話を受けたカイルが、「プロムよりマイクの家へ」と言い出し、ジェナも「ダンスは嫌い」とカイルに同調する。

「いいよ。プロムは中止」と言うレディー・バードは、少しすると「プロムへ行きたい」とはっきり主張する。

「分かった。僕は…行かない」とカイルが言うので、ジュリーの家まで送ってもらうことにした。

「ジュリーって誰?」とジェナ。

「私の親友よ」

ジュリーの家を訪ねると、ジュリーはソファに座って泣いている。

「なぜ泣いてるの?」

ジュリーはレディー・バードにもたれて泣く。

その後、二人はプロムで踊り、夜の街で語り合い、ジュリーは地元の大学へ行くと話す。

「あんたは、NYへ」

「たぶん入れないから、毎日会えるよ」

卒業式を終え、レストランで家族とお祝いをする。

そこにダニーがやって来て、「補欠入学」の話をして、デービス校へ入学すると思い込んでいるマリオンに知られてしまう。

自宅で必死に弁明するレディー・バード。

「補欠だから言わなかったの。ママに隠したことは謝る。NY行きは決定じゃないし。私が補欠合格したこと、少しは褒めてくれたって。確かに911以降、合格ラインは下がった。テロの影響で志願者が減ったから…私はウソつきで、性格もよくない。お願い、ママ。許して。悪気はなかったのよ。ママには感謝してる。自分勝手でごめん。自分でも悪かったと思う。頼むから何か言ってよ!」

なお、娘の訴えを無視するマリオン。

アルバイトをし、運転教習で合格したレディー・バードだったが、浮かない気分でベッドに横になっていると、ラリーが18歳の小さな誕生日ケーキを持って部屋に入って来た。

「ママは私が嫌い」

「2人とも自我が強いからな。お前を支えたくて、ママはイラつく」

「ママと話したい」

「大丈夫。そのうちに」

奨学金の許可が下り、レディー・バードがNYへ旅立つ日の前の夜、マリオンは手紙を何度も書き直すが、大量に書かれた紙を丸めて捨ててしまうのだ。

空港まで車で送るマリオンは、到着して車を降りたレディー・バードが運転に感謝し、「(見送りに)来ないの?」と訊ねられても、駐車場代がもったいないと答えるのみで、最後まで素っ気ない態度を崩さない。

しかし、車を運転しながら涙を抑え切れなくなったマリオンは、空港ターミナルへと走るのだった。

ラリーがマリオンを抱き締め、「大丈夫。帰ってくる。いつかは」と慰める。

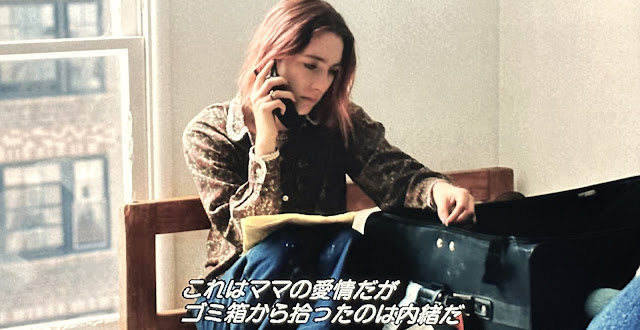

NYに着いたレディー・バードは、ラリーがゴミ箱から拾ったマリオンの手紙を読み、ラリーに電話をする。

|

| NY |

「分かった」

同じ大学の歓迎パーティーで酒を飲み、学生に声をかけ、名前を聞かれたレディー・バードは、クリスティンと本名を名乗る。

飲み過ぎて倒れ、病院へ運ばれたクリスティンは、目を覚ますと病院を出て、日曜日の街を歩き、教会に辿り着く。

美しい讃美歌を聴き胸がいっぱいになり、涙ぐむクリスティン。

教会を出て、自宅の留守電に伝言を残す。

ラストシーンである。

「私よ。クリスティン。この名前、気に入ってる。これからは、ママへ。ねえ、ママ。最初に町を運転した時、私は感動を伝えたかったけど、その時はママと心が離れてた。今まで見慣れてた曲がり道や、お店や、あらゆる物…伝えたかったの。愛してる。ありがとう。感謝してる」

3 それでも私は東に跳んでいく

「政府は僕らにGPSをつけてる。いつかは全員が持つ。あとは時間の問題だ」

スマートフォンが革命的に普及する時代とは無縁で、時代の先をゆく男子(カイル)のこの言葉を受けても、携帯すら所有していない女子が忙しなく駆動するこの物語は、青春映画の定番とも言えるラブストーリーに落とし込むことなく、シンプルな友情譚にも昇華されていない。

そんな映画の中枢を構成しているのは、自我が強い者同士の、似た者母娘の確執と和解に関わる、一年間という時間限定のストーリー。

ヒロインの骨折に至る序盤のシーンは、その典型例だった。

「親の身にもなってよ」

「この州の大学はイヤ。カリフォルニアは嫌い。東海岸がいい」

「州内だと学費が割引きなの」

「奨学金は?」

「賢いミゲル(養子の兄)が失業中。シェリー(同居のミゲルの彼女)とスーパーのレジ係よ。バークレー卒なのに。パパの会社はリストラの真っ最中。周りが見えないの?今の高校もぜいたく…」

経済的に逼迫する中、精神科の看護士をするマリオンは、夜勤をしてまで家計を支えているのだ。

|

| メンタルヘルス科で働くマリオン |

「…文化のあるNYとか、ニューハンプシャーがいいの」

「そんな大学には入れない…怠け者の学費は払いたくないの。クリスティン」

「レディー・バードよ。呼ぶって約束した」

「市立大学に行って。入学して服役して復学する。そこで目覚めて、自立して欲しいの…」

二人の会話は、いつも言い争いになってしまうのだ。

「子供がだらしないと、親も同じだと思われる。だらしない娘がいると、あんたの友達はパパを雇わないわ」

こんな物言いをするばかりだった。

「あんたのママ、寂しがってたよ」とシェリー。

「そう?ママは私を嫌ってるのに」

「彼女は寛大よ。私は親に追い出されたの。婚前交渉したから…彼女は優しい」

|

| シェリー(右) |

停学になったレディー・バードに、マリオンは怒りを炸裂するシーンになると、一線を越えてしまうのだ。

「子育ての費用を?あんたに毎日、いくらかかると思う?」

母マリオンの直截な言辞だが、普通はここまで踏み込んだ物言いをしない。

傷つけるからだ。

せいぜい、「産んでくれって頼んだ覚えがない」などと反応する程度だろう。

この反応は「親ガチャ失敗」というネットスラングで説明可能な攻撃的言辞だが、本質的に追い込まれた者の、「闘争・逃走反応」(ストレスを解消するための心理的緊急反応)という現象における「敗北不認知」の情動処理である。

ところが、この娘は負けない。

「総額は?」

「何ですって?」

「教えて…私を育てるのにかかる金額よ」

その直後、紙とペンを手に母に反撃する娘がいる。

「稼げるようになったら、きっちり返すから。この話は終わり」

ここまで言い切る娘の強さは、ほぼ等身大の物語を構成した映画の範疇を超えている。

これは、停学の原因になった中絶禁止を説く講師の講演会のシーンで、より鮮明化される。

「私が言いたいのは、整理中の私のアソコは悲惨だけど、モラルは守ってる。お母様が中絶してたら、バカげた講演会もなかった」

女子生徒が集合する場で、果たして、ここまで言い放つことができるか。

それも、こんな嘲罵(ちょうば)を浴びせることができるか。

試着室でのシーンも印象的だった。

レディー・バードは試着のドレス気に入ったが、マリオンが「すごいピンク」とけなすと、反応せずに試着室に戻り、試着室から母に問娘。

「何で褒めないの?」

「褒められたい?」

「気分をアゲたい」

「悪かったわ。ウソをつけばいいの?」

「違う。ただ…ママに好かれたい」

「もちろん愛してるわよ」

「私のこと好き?」

「ママはあなたに、最高の状態になってほしいの」

「今の私が最高なら?」

「今の私」に拘泥する娘には、母が期待する関係性の役割を否定するのだ。

この映画で重要なシーンの一つである。

「ママに褒めてもらいたい。それでも私は東に跳んでいく」

物語の芯になっているからである。

思うに、アルコール依存症とも思しき母に対して、反面教師と化し、堅固な自我を作り上げてきたマリオンが、自らの母娘関係で過剰学習した経験則を、“レディ・バード”を自称する我が娘クリスティンに刷り込もうとする心理には理解が及ばなくはないが、過剰学習の分だけ「過剰」であり過ぎた。

それを分かってもなお、この行為が途切れなかったのは、娘クリスティンの人格の中に自分と変わらぬ意固地さを見てしまったからである。

心理学で言う「投影」である。

自ら(母)が内包する否定的な心理的要素を、相手(娘)の人格のうちに見てしまうから、諍(いさか)いが絶えなくなってしまうのだ。

合せ鏡で照り返しているように、似た者同士はソリが合わないのだ。

まして、何があっても、「それでも私は東に跳んでいく」意志の強さを日常的に見せつけられてしまえば、それを認知しない「強き母」の意志が容易に折れるわけがない。

それでも過剰学習のお陰で「愛することの大切さ」を体感しているマリオンが、娘クリスティンを愛していないわけがない。

そんな母の思いをも読み取っているからこそ、母との物理的距離を保持することを無意識裡に学習してきたとも思われる。

これが、ラストでの母の涙と、娘の電話という二つの重要なシーンのうちに回収されていくのである。

これは、レディー・バードにカモフラージュした女子が、そのカモフラージュを強いるストレッサー(ストレス反応を起こす母からの心理圧)の形式的浄化で手に入れた「変身特権」の些末さを認知し、本来的な自我の確立の心的行程を経由したことで、凛として「私はクリスティン」と主張し得るまでにパワーアップする女子の一年間の成長物語である。

「私が知っている女性のほとんどがティーンエイジャーの頃、非常に美しく、とてつもなく複雑な関係性が母親との間に持っていた。これを中心とした映画を作り、全ての場面でどちらの立場にも感情移入できるようにしたかった。どちらかが『正しく』、どちらかが『間違っている』という構図は避けたいと思ったの。お互い苦しいほどに相手と理解し合えないながらも、最終的には究極の愛に報いたいと思った。私にとって、これこそが最も感動するラブストーリーよ。私の知る限りでは、母と娘の間の愛こそが1番深いと思う」

|

| 演出中のグレタ・ガーウィグ監督 |

グレタ・ガーウィグ監督のインタビューでの言葉だが、とてもよく理解できる。

(2023年10月)

0 件のコメント:

コメントを投稿